太平國小博物館——黃土水的不朽精神

百年前的大稻埕,是前人耕耘台灣新文化與藝術的起源地,如今的大稻埕,則是我們追尋歷史、延續記憶的地方。1920年代,黃土水作為台灣雕塑先驅,活躍於日本和台灣,亦被視為台灣現代美術啟蒙的重要象徵。2025年夏天,他的母校成立「太平國小博物館」,以此作為新世代親近《少女》遺作、並與文化記憶共生的場域。

2020年、2021年於北師美術館登場的《不朽的青春——台灣美術再發現》、《光——台灣文化的啟蒙與自覺》,以黃土水為起點,講述台灣現代藝術與文化的進程。兩檔展覽分別展出來自太平國小校史室、修復完成的《少女》胸像,以及失而復得的《甘露水》,引發社會對台灣美術史的關注,也帶動《少女》的保存和展示討論。

1895年7月3日出生於艋舺木匠家庭,黃土水為日本統治時期的第一代台灣人。他自幼遷居大稻埕,就讀大稻埕公學校(今太平國小),畢業於總督府國語學校後返校任教,課餘自學木雕,在校長推薦與獎學金支持下,曾赴東京美術學校(今東京藝術大學)留學。

五年間,黃土水習得木雕、西洋塑造,更自學大理石雕。於東京美術學校研究科畢業時,他選擇以白皙純淨的大理石創作《少女》胸像為畢業作品,將其命名為久子(Hisako)。久子披掛獸毛披肩、髮絲覆額,神情青春而內斂。

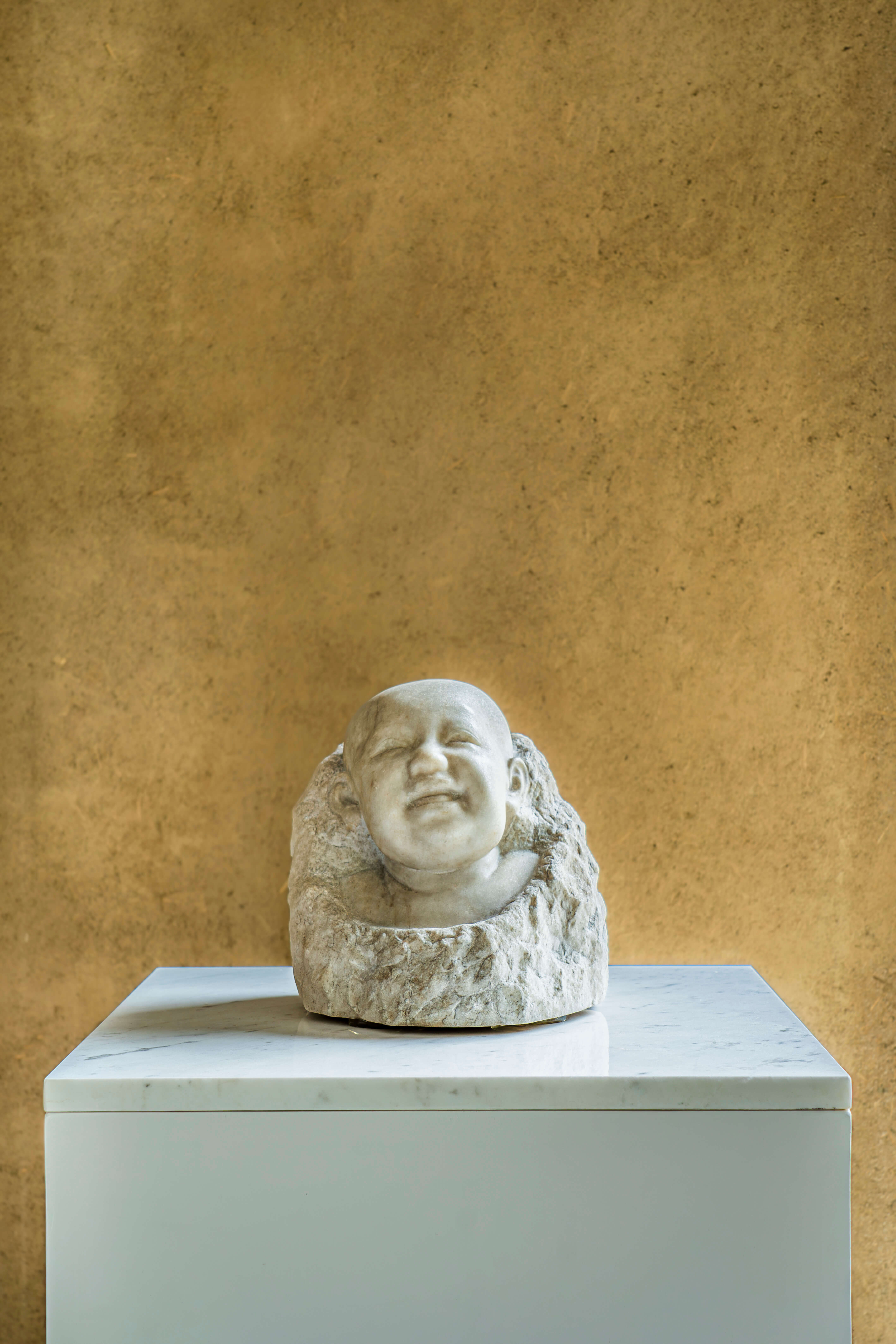

《少女》胸像(左圖)與《男嬰》頭像(右圖)於黃土水專室於黃土水專室。太平國小博物館提供,黃宏錡攝影

《少女》胸像(左圖)與《男嬰》頭像(右圖)於黃土水專室於黃土水專室。太平國小博物館提供,黃宏錡攝影

1920年,年僅25歲的黃土水透過《少女》胸像展現個人的雕塑技藝,並將之捐贈予母校,猶如一份記掛。這年開始,他陸續入選四次帝展,其中《蕃童》、《郊外》刻劃原住民孩童和台灣水牛深具本土情懷,短暫36年的藝術生命止於《南國》圖景,呼應他一生盼望:「藝術上的福爾摩沙時代來臨」。

2019年在顏娟英等美術史學者的推動下、時任國藝會董事長林曼麗(現任北師美術館總策畫)支持下,啟動「重現台灣現代美術史研究計畫」,藉由策展推向大眾。

展覽落幕後,《少女》胸像回到校史室,但這跨世紀的傑作和藝術家精神,未來該如何存續?

於是,北師美術館以博物館機制協助校方成立「太平國小博物館」,近年,團隊進駐太平國小,整理校舍文物,並在館校協作模式下連結校園課程,導入藝術史、博物館專業,建築空間則由黃聲遠與田中央工作群參與規劃。這座延續黃土水精神所打造的藝術生態博物館,以「聽得見讀書聲、聞得見稻穗香、看得見大稻埕歷史、能親近黃土水傑作《少女》胸像」為使命,扎根於百年校史與在地文化記憶。

「太平國小博物館」於黃土水130歲誕辰日正式開放。沿著博物館小徑前行,學生照料的田園瀰漫清新綠意,抽穗的稻波倒映於「黃土水專室」的落地窗。步入這座改造自舊蒸飯室的常設展間,紀念黃土水遺孀廖秋桂所設置的桂花台飄散幽香,圓潤泥牆砌出了昔日農村「土角厝」的生活記憶,《少女》胸像在自然光下浮現細膩的造形與紋理,從比擬孩童視角打造的台座高度向外望,盛開的玉蘭花隨風搖曳。

步出專室,仿造三合院「稻埕」的戶外工坊,重現黃土水雕刻大理石的光景,校舍廊道成為小型特展室。本次開館特展「黃土水與孩子們」,爬梳其作品中反覆出現的童年主題。黃土水與夫人膝下無子,在東京生活時與姪兒們共同生活,他們時而擔任助手,時而成為模特兒。展覽亦首度公開四姪黃清雲(歸化日本後改名幸田好正)後代寄藏的珍貴史料,從影像回顧初次入選帝展的《蕃童》、獻給皇太子的《三歲童子》,並能親炙目前存世的《少女》胸像、《男嬰頭像》。

展覽同時追溯《少女》自1920年代進入太平國小後,歷經傳承、修復、重現,最終催生校園藝術生態博物館的重要歷程。如今,105歲的「久子」出任「館長」擔任太平國小博物館的社群代言人。

黃土水在殖民時代將鄉土認同刻入作品,於台灣美術尚未成形時,一刀刀雕塑對藝術的理想,歷盡滄海桑田,那份意念終於透過作品穿越至今。如今去到大稻埕,我們得以在「太平國小博物館」,從黃土水的創作以及未來將陸續展示的千餘件校園文物,重新連結台灣百年來的文化風景。

太平國小博物館開館大展「黃土水與孩子們」

展期:2025年07月03日 - 2026年01月31日

地點:太平國小博物館(臺北市大同區延平北路二段239號)

開放時間:週二、週四、週六(國定假日休館)

➤ 訂閱實體雜誌請按此

➤ 單期購買請洽全國各大實體、網路書店

VERSE 深度探討當代文化趨勢,並提供關於音樂、閱讀、電影、飲食的文化觀點,對於當下發生事物提出系統性的詮釋與回應。