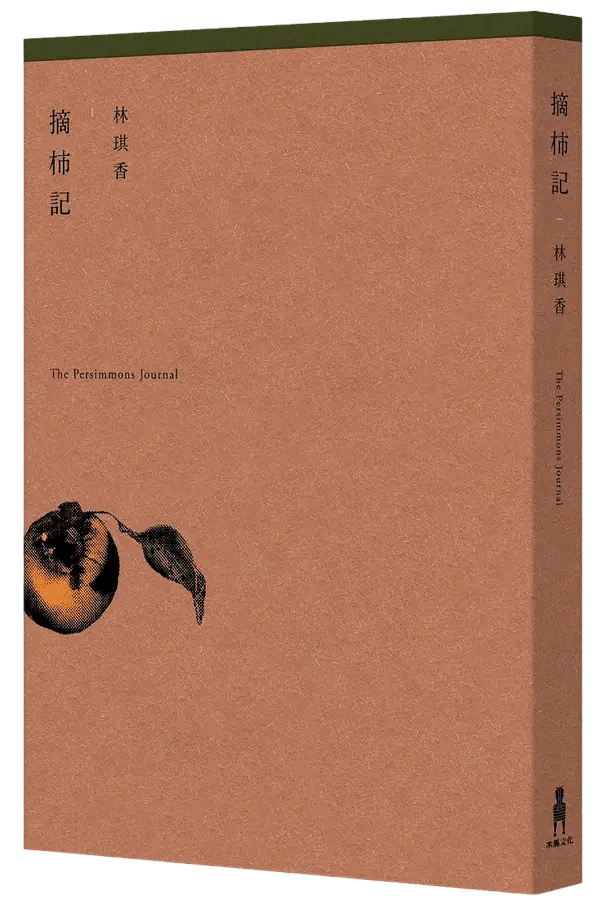

林琪香《摘柿記》:一封獻給時間與日常之美的情書

作家林琪香以移居日本後的所見所聞,透過「摘柿子」這個意象,提醒人們珍惜生活中被忽略的尋常風景。她藉由書寫職人精神、家庭日常和自然哲學,引導讀者重新喚醒感官,感受那些不經意卻無法複製的經驗,並將其化為記憶中短暫卻絢爛的光芒。這是一封獻給時間與日常之美的情書。

01|地

加藤仲右衛門邸(金森正起這個人)

到底是哪條神經失常了,我們居然在數年前,在瀨戶市窯垣小徑上買下一幢百年老房子。現在細想,仍覺得這決定與我們平常過的生活,實在太不相稱了。

某天晚上金森神情曖昧地對我說,他在房產網上看到一幢位於瀨戶市窯垣小徑上的老房子,「那裡小路迂迴曲折,擋土牆啊、建築物的圍牆都是用燒陶的工具拼成的啊。那些小路是以往陶藝工匠們穿梭其中搬運陶瓷器呢……汽車無法上去的。風景很有趣。那邊難得有房子出售,要去看看嗎?」看房產網站是他的癖好,哪裡富特色的地域有富特色的老房子,他便會心癢癢跑去看。

房子是陶瓷工廠老闆加藤仲右衛門的故居,傳了數代,後人無意繼承,屋主住進老人院後,房子便被丟空著。忘了晚冬還是初春時,我們第一次走進這幢老房子,站在玄關上,濕氣結住了塵埃的氣味撲面而來,玄關後的廚房幽暗,幾個廚櫥裡疊滿了器皿餐具與雜物,大廳裡的巨型沙發、掛在牆上的電視、空調與祖先遺照,裡間照護用的電動床、關於癌症的筆記,很多的家具、書、畫作、衣物、家具、冰箱、洗衣機,甚至還有一個桑拿室,另外兩個倉庫裡,堆滿了大量的陶瓷器與工藝品……屋主似乎是帶著隨身行李便搬離了,留下大堆大堆的生活痕跡。我站在那裡看不出所以然來,金森向地產經紀詢問價錢,知道房子的價格,近一半是屋主將用來清理這些「垃圾」的。

「如果我們自己清理的話,售價是否可以大減?」聽金森這麼一問,我背一涼。

我的預感應驗了,回程時,他已向我描述他天馬行空的計劃——自行清理屋中的雜物吧,修葺後作為旅館吧,又或是咖啡廳吧。他雀躍不已。說起來,他一直很希望我能開一家賣咖啡點心的小店,我卻因為小時不分晴雨地跟父母擺路邊攤,早厭倦賣小吃的各種艱難,不想再涉足。

那陣子,我們其實還在計劃重建我們於名古屋東谷山上的小屋。近十年前,金森在報章上看到兒時常去探險的「鬼屋」的銷售廣告,價錢低廉得他沒多想便買了下來。那是一幢荒廢了數十年的鋼筋混凝土建築,我們曾經戲稱它為小小美術館,在裡面舉行過古道具的展覽。原打算在展覽結束後,便將之修葺作為自己的居所,然而設計方案一直沒落實,計劃便停擺了。如今他腦中又萌出新念頭,我把自己泡在想像中的湖水裡,任他說甚麼都變得像來自世外的聲音。

我以為過幾天,老房子的事便會不了了之,想不到多天後,金森的父母也往窯垣小徑參觀了。看來他一直對房子念念不忘,工作休息時(他的工房位於父母家的旁邊)忍不住跟父母分享了他模模糊糊的夢。一個多月後,我又被他拉到老房子去,他把夢再描述一次。「除了旅館,還可以劃出空間來辦展覽啊。」他手舞足蹈的,雙眼綻出了星光。

看著眼前這個年近五十的少年人,忽然想,我這種瞻前顧後的個性,會否綑綁了他原能走得更遠的雙腳、能攀得更高的雙手?

我們沿著窯垣小徑走回停車場,陽光穿過林木,幾團光暈落在以燒陶道具拼成的擋土牆上,花草仍未長盛,顯得草叢裡用來防雜草生長的塑膠網尤其礙眼。金森跟我說著他與瀨戶的淵源,這個千年的陶鄉曾是他上大學的必經之地,幾乎每天往返,他卻從不知道窯垣小徑的存在。「如此獨特的風景,該好好維護。」他說。

我腦中浮現起老房子裡的大堆的家具與雜物、被隨便用透明膠紙修補過的木窗櫺,破了皮的牆壁、長了黴菌的樑柱。房子已丟空了兩年,聽房產公司說,過去曾有兩個人查詢過,但日本人了解老房子隨時成為子女的負擔,而且修葺工程深不見底,查問了也就卻步了。我身旁這個獨自伐去遮天擋日的竹林的少年人,將山上小屋的庭園還原成陽光透進,果實長得成的森林,曾獨力把小屋的裝潢除去,把骨骸畢露的廢墟化為展覽場地,定是不忍房子在年月裡老化,任其好風景不再吧。當這幢房子交到他手後,當他與這片地域連結起來時,會誕生出甚麼來呢?

後來金森的父親問我,為何會同意他把重建山上小屋的錢,用來買下那幢老房子,我始終答不上來。我們沒有周詳的業務計劃或豐厚的儲蓄來讓老人家安心,我不想他認為我們不切實際、任意妄為,但也沒自信反駁,只能回答:「即使最終虧損,也不過就是那些錢而已。」聽來灑脫,但想到在山上小屋居住的夢想變得遙遠了,還是不免遺憾。

(編按:本段摘錄自書中第一篇〈加藤仲右衛門邸〉,全文未完,完整內容請見《摘柿記》。)

18|吃

鹽飯糰和柿子

離開朋友家前,他遞來一大袋柿子,說家後園的柿樹今年豐收,採不完,吃不盡,要我多拿點回去。我看著快把塑膠袋塞破的柿子,想起中川雅也及上野樹里主演的電影《我的超齡男友》(お父さんと伊藤さん)。飾演上野樹里父親的藤竜也見女兒為他削柿子皮,叨念著:「哪有人買柿子。」女兒嫌他煩,後來陪他回老家,才知道原來父親老家庭園裡有棵大柿樹,秋季來時柿子隨手可得,哪需要用金錢來等價交換?

朋友送的柿子全都小小一顆,臉上長滿了黑斑,充滿野性。削了皮,在正中央下刀,刀子一時間切不下去,才想起柿內有籽。超市買來的柿子,不論哪個品種,都又大又富光澤,且是人工培植的沒有果核。我是給果農寵壞了,才會對野生柿子有了錯誤的期待。切了一個跟兒子分來吃,甜味清淡幾乎在嘴裡不留痕跡,沒買來的濃郁甘甜。但自然本來是這樣,反反覆覆,起起伏伏的,沒有恆常如一的甘美,也沒有恆常如一的苦澀。

記得在《料理與利他》(料理と利他)一書中,讀到料理家土井善晴跟人文科學學者中島岳志的對談,他多次提到日本料理的傳統是以「全盤接受」為基礎。「在和食之中,沒有把料理煮得美味的觀念,倒是有不要浪費的想法。好吃的東西,本來就好吃,要是不好好地吃,就太浪費了。因此要清洗乾淨、去除澀味、做好烹調前的食材處理。」煮清湯時要去除浮沫、做燒魚前得灑鹽去除血水,這些料理基本功,都是為了不浪費大好食材而做的。至於本來不好吃的東西,他說:「因為對象是『自然』,定會有不美味的時候。」當下的味道與口感啊,全盤接受就好了。當然他指的是日常家庭料理,而非在料理亭中專業廚師做的菜色。

日本年輕一代被世界飲食文化薰陶,但想來,我在日本吃過長輩做的家庭料理確實如此,因為全盤接受,於是把調味的責任交托給食材及吃的人。聚餐時吃的鍋物,大一鍋雜菜與魚塊一起煮,高湯做得清淡。吃的人把食物撈進碗裡,要加甚麼調味悉聽尊便。金森的媽媽愛做一種叫錫紙燒的料理,用錫箔紙包著菌類、根菜類、魚或肉類,以烤箱或平底鍋烤熟。她會簡單地為食物灑點鹽及胡椒,吃的時候若覺得味道不足,大家便自行放柑橘醋或醬油。不管在餐廳或家裡都常吃到的山藥泥拌飯,吃的人隨自己的喜好把山藥泥澆在熱騰騰的白飯上,再隨自己的喜好澆上適量的醬油,吃的不是料理者的工夫,而是天然食材的美好。

記得在一次聚會中,吃到料理家朋友中西直子做的南瓜沙拉。跟在其他地方常吃到的一樣,材料只是水煮蛋、南瓜泥、美乃滋及一點鹽,她卻做得味道口感特別好。問她烹調方法,她說不要把南瓜切成小塊,得整塊隔水蒸,南瓜的水分才能保存起來。然後就是必須把南瓜稍微放涼後才拌進美乃滋,避免油水分離。至於其他步驟、調味分量多或少,她說:「隨隨便便就好了。」水煮蛋隨便用湯匙搗碎,南瓜不成泥,留下大小塊都沒關係,不均匀,才能感受到食材的存在。那時我想,烹飪的竅門,或許在於對食材特性的認知,也就是對從大自然,走到我們餐桌上的種種生命,究竟懂得多少。

「隨便就好」也是土井善晴在教授料理時常說的話,這句話,救贖了不少為理而苦的主婦/主夫們。他說的隨便,暗示了我們大可以放下食譜裡精心計算過的用料分量。除了因為各人口味本來就不同,也因為若太過依循指示,太在意犯不犯錯,只會丟失自己的直覺,以及以自己的感官感受世間種種物事的能力。

有天在網上看到一集NHK長壽烹飪節目《今日的料理》(きょうの料理),土井善晴任客席主持,那集被視為經典,原因是他介紹了鹽飯糰的做法。鹽飯糰,即是只沾了鹽的白飯糰。把煮好的飯,用沾了鹽的手捏成糰,如此簡單的料理,究竟有甚麼需要解說呢?他費了整整十五分鐘,先從洗米的方法與箇中道理說起,其後花了一分多鐘鄭重地說明了看似最不值一提的步驟——洗手。以清潔的手捏飯糰,除了因為衛生,也是對食材的尊重。做任何料理,沒有比尊重食材更重要的「步驟」。尊重它、感受它、全盤接受它、感恩它的到來,才能看到它的美好。

秋末初冬,新米已上市了。吸飽水的新米,煮出的白飯粒粒晶瑩。我洗了手,準備捏鹽飯糰,配菜是拌了豆腐的柿子。這是當下季節的味道,沒有比這更棒的味道了。

本文摘錄自《摘柿記》/林琪香著.木馬文化出版

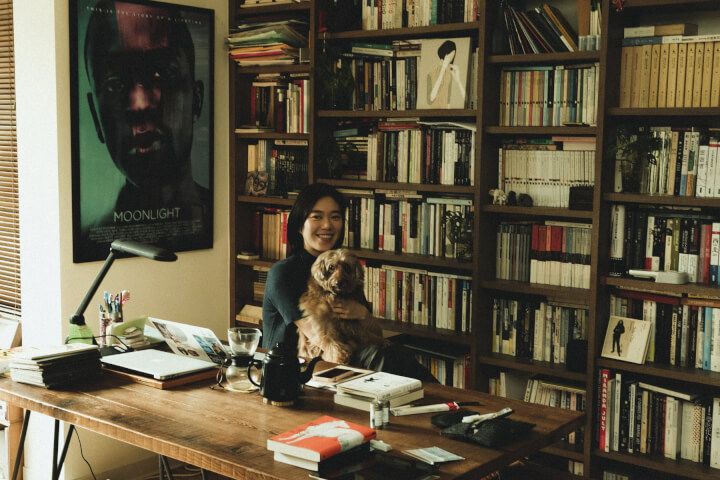

作者介紹|林琪香

旅客,寫作者。在香港成長,於日本生活。當過雜誌編輯、策展人,正在學習當母親。寫過一些專欄、繪本及幾本書,包括《好日。京都》、《器物無聊》等。

➤ 訂閱實體雜誌請按此

➤ 單期購買請洽全國各大實體、網路書店

VERSE 深度探討當代文化趨勢,並提供關於音樂、閱讀、電影、飲食的文化觀點,對於當下發生事物提出系統性的詮釋與回應。