《帶著希羅多德去旅行》——見證27次革命的波蘭傳奇記者卡普欽斯基

這部融匯深度報導與旅行文學的經典,紀錄了傳奇記者卡普欽斯基帶著《歷史》一書橫跨三大洲的足跡。他以詩人般的筆觸,洞察二十世紀的革命與人性,在荒涼邊境中尋找真實,堪稱報導文學的不朽巔峰。

卡普欽斯基是個十分迷人的導遊,他具有無窮的毅力,洗練的文筆,童心未泯的好奇,以及一個真正的知識份子所擁有的文化修養。——《紐約時報》「書評週報」

童年泰戈爾唱誦《奧義書》

印度之旅,讓我初次接觸到「異質性」,發現到一個新世界。同時,這也是學習謙卑的重要一課。是的,印度的世界教會了我謙卑。我的無知,見聞之貧乏,都使我羞慚地從這趟旅程歸來。我這才領悟到一件其實顯而易見的事:一個文化,不會只因我向它揮揮手,便自動對我揭露其奧秘;要接觸這樣的異質文化,自己必須先徹底而詳細地做足功課。

對於印度這堂課,對於去了印度後才發現自己原來必須先做好數量龐大的功課,我最初的反應是,跑回家,回到我熟識的地方,回到我的語言環境,回到我已熟悉的符號和象徵所構成的世界。我想要忘掉印度,在我心中,印度象徵了我的失敗:其龐大和多樣性;其貧窮和豐饒;其神祕和不可理解,在在令我受挫,令我震驚,最終擊敗了我。我於是重新拾起僅限於波蘭國內旅行的樂趣,我很樂於只報導波蘭人民,跟他們交談,聆聽他們想說的事。我們因有共通的經驗而相一致,我們可在片刻之間就瞭解彼此。

可是,我當然忘不了印度。波蘭的冬天愈是苦寒,我就愈容易想起燠熱的喀拉拉省(Kerala)。波蘭的黑夜降臨得愈早,喀什米爾(Kashmir)眩目的日出景象就愈是歷歷在目地浮上我腦海。我眼前酷寒和降雪的世界,不再那麼單調一致,而已漸呈多彩變化:我的經驗世界裡寒、暑並存,白雪皚皚,同時也綠意盎然、花兒盛開。

印度喀什米爾省

印度喀什米爾省

我一有點空閒(因為報社的工作繁多,其實只有一些零碎時間),口袋一有點閒錢(不幸的是,錢又比時間更稀少),就到處尋找有關印度的書籍。我探訪尋常書店、古籍交易商,大多時候是徒勞無功的。但我曾在一家中古書店,覓得一本一九○七年出版,多森(Paul Deussen)所撰《印度哲學提綱》(Outlines of Indian Philosophy)。多森教授是德國優秀的印度學專家,也是哲學家尼采的朋友。他如此解釋印度教思想的精義:「此世為『摩耶』,亦即『幻』。……一切皆是空幻,唯有一例外,唯有我的個體靈魂[即我的『阿特曼』(Atman)]是例外,……。當一個人的個體靈魂與宇宙靈魂(梵)合為一體(即梵我一如),便無欲無求,因他已擁有了一切;達到梵我一如,一個人對宇宙便無傷無害,因為一個人不會傷害自己的個體。」

《印度哲學提綱》(Outlines of Indian Philosophy),保羅多森(Paul Deussen)著,1907年出版。

《印度哲學提綱》(Outlines of Indian Philosophy),保羅多森(Paul Deussen)著,1907年出版。

多森對歐洲人多所責難。他曾數落道:「歐洲人因為懶散的緣故,想逃避研究印度哲學。」而「失去信心」,可能是更精確的原因。由於四千年來綿延不絕的發展,印度哲學已逐步形成一個極為廣大而不可測度的體系,以致於大家都被嚇壞了,只剩下敢於冒險、滿腔熱情的人仍不退縮。再者,印度教的體系中,深不可解之處實在數不清;其中所蘊含的豐富變化,又有諸多明顯的相互矛盾、強烈反差,在在令人困惑至極。印度教的每一件事物,都可極其自然地轉化成自身的對立面。有形物質與神秘現象之間,無時不在流轉與變動。此物可轉變為彼物;或者,此物本就是彼物,從來未曾變,也永遠不變。存在轉化成空無,崩解、變形為宇宙,成為無所不在的梵天,成為一種神聖狀態,可消失於深不可測之空無的最深邃處。

印度教有數不清的神祇、神話、崇拜,數百種變化多端的思想流派、傾向,數十種解脫的道路、臻至美德的道路、淨化的修行方式以及禁欲的規範。印度教的世界至廣至大,足以容下每個人、每種事物,可以相互接納、寬容、和諧、融洽。印度教聖典的數量之大也很難計算,光是《摩訶婆羅多》(Mahabharata)一部,譯成十六音節的詩行就多達二十二萬行,長度是《伊里亞德》(Iliad)與《奧德賽》(Odyssey)加起來的八倍。

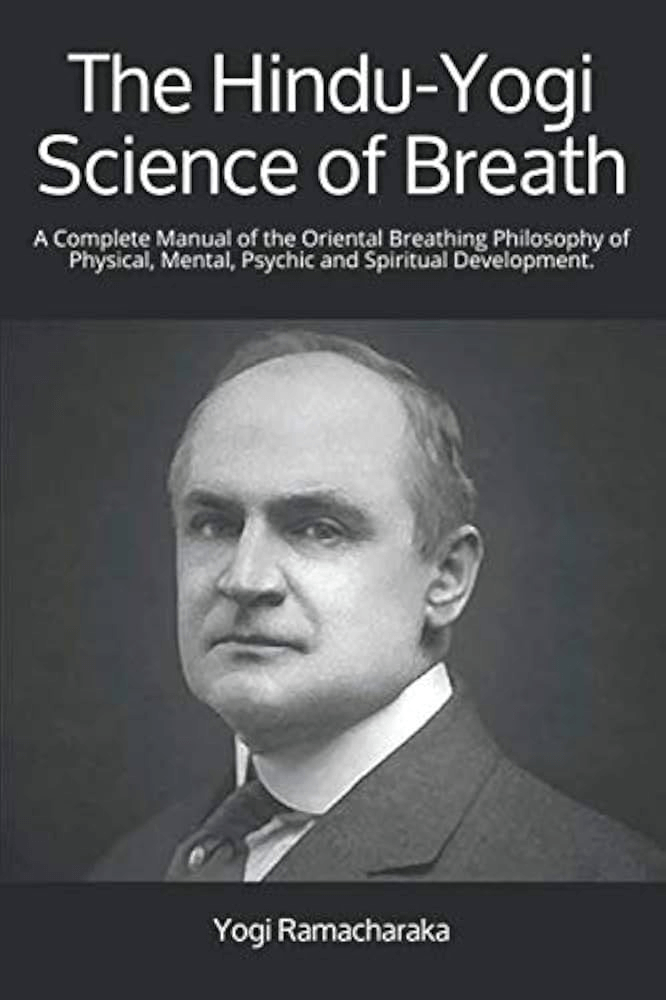

有一天,我在一家古籍坊覓得一本由瑜伽行者拉馬喀拉卡(Yogi Ramacharaka)於一九○五年出版的著作,書名是《印度瑜伽行者的呼吸科學:東方吐納哲學完全手冊》(The Hindu-Yogi Science of Breath: A Complete Manual of the Oriental Breathing Philosophy)。拉馬喀拉卡闡釋:呼吸是人類最重要的活動,因為我們通過呼吸來與世界交流。如果我們停止呼吸,我們便停止存活。是故,我們呼吸的品質,決定了我們生活的品質,也決定了我們是否健康、強壯、聰慧。作者繼續說,不幸的是,絕大多數人(尤其是西方人)的呼吸很拙劣,世上的病痛、殘疾、憂鬱症狀那麼多,原因在此。

《印度瑜伽行者的呼吸科學:東方吐納哲學完全手冊》為瑜伽行者拉馬喀拉卡(Yogi Ramacharaka)於一九○五年出版的著作。

《印度瑜伽行者的呼吸科學:東方吐納哲學完全手冊》為瑜伽行者拉馬喀拉卡(Yogi Ramacharaka)於一九○五年出版的著作。

我經常苦於元氣不足,所以對於這種能夠發展出創造性能量的運動,格外有興趣。作者建議:「在地板或床上平躺,完全放鬆,雙手輕放於太陽神經叢上(腹腔之上,左右邊肋骨分開處),有節奏地一呼一吸。待節奏完全建立後,每一吸,將可吸入更多的宇宙所供給的普拉那(prana,即生命能量),人的神經系統會接納普拉那,儲存於太陽神經叢。吐氣時,普拉那將散佈至全身……」

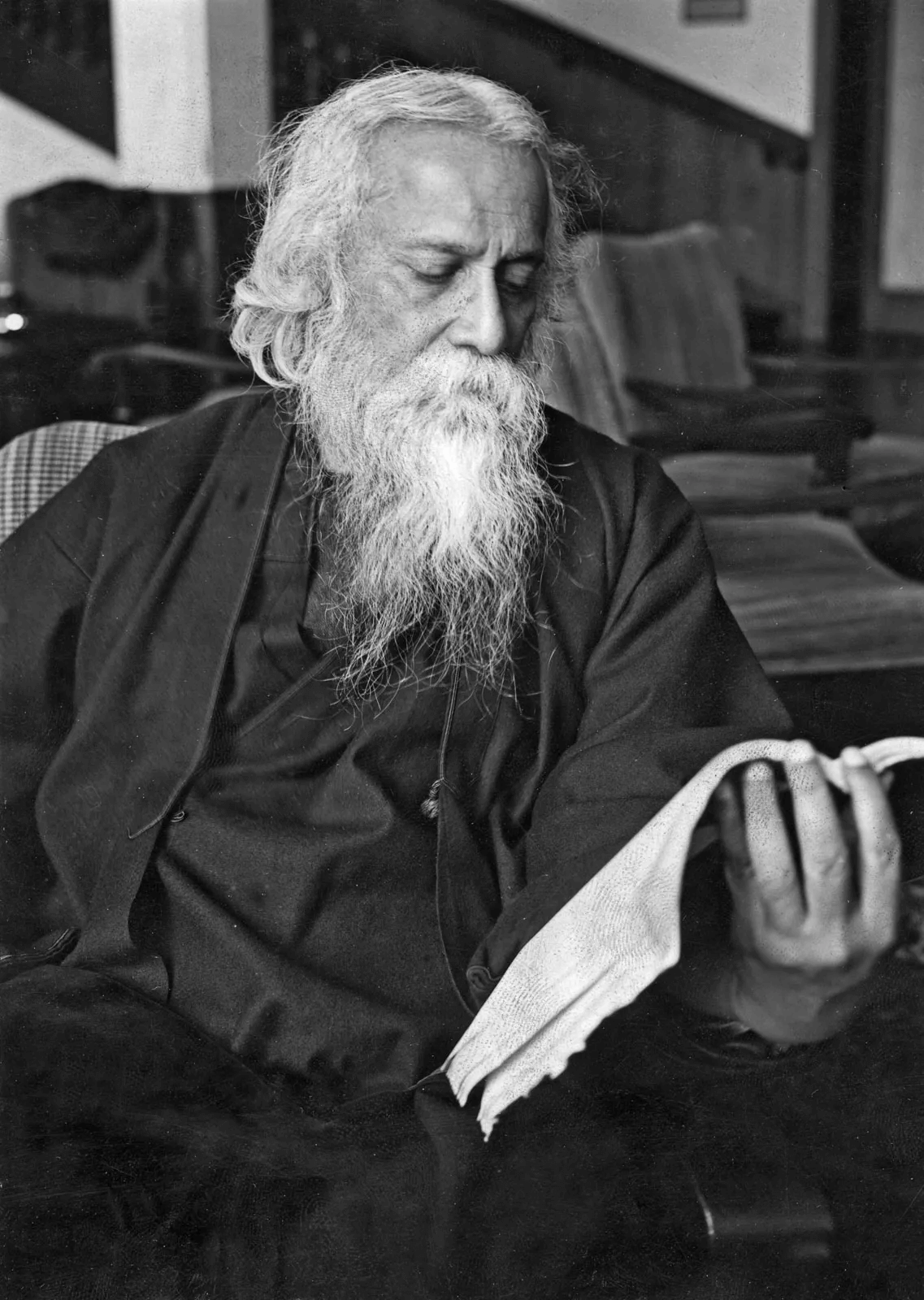

我快讀完《印度瑜伽行者的呼吸科學》的時候,買到了泰戈爾(Rabindranath Tagore)所寫的《孟加拉掠影》(Glimpses of Bengal,出版於一九二三年)。泰戈爾是作家、詩人、作曲家,也是畫家。世人將他與歌德(Goethe)、盧梭(Jean-Jacques Rousseau)相提並論。一九一三年他獲頒諾貝爾文學獎。泰戈爾小時候[家裡的人暱稱他「小拉比」(Rabi)],身為孟加拉王室的婆羅門種姓後裔的他就極為出眾。他曾經寫道,他對父母的順從,在學校的優秀成績,以及信仰上的虔誠,都被視為楷模。他曾回憶道,清晨天還未亮時,父親就叫他起床,背梵文的語尾變化。片刻過後,黎明已至,父親誦念完祈禱文後,會斟一碗晨乳給他喝下。最後,他在父親的陪伴下,再一次面向神,並且唱誦《奧義書》(Upanishads)的詩文。

我試著想像這幕場景:曙光初露,父親就與睡眼惺忪的小泰戈爾,站著面向日出,唱誦著《奧義書》。

泰戈爾(Rabindranath Tagore)

泰戈爾(Rabindranath Tagore)

哲學詩歌《奧義書》雖是三千年前的作品,仍鮮活地在當今印度的精神生活中躍動。當我知道了這一點,又想到還是個小男孩時泰戈爾便以唱誦《奧義書》詩歌的頌節來迎接晨星,我不禁懷疑,我是不是永遠沒法理解這樣的一個國度了。居然有個國家的兒童是以唱誦哲學詩歌做為一天的開始,太不可思議了。

泰戈爾是加爾各答人。我在他出生的這個龐然巨怪般的大城市,遇見了下面這樣的事。當我在飯店房間裡讀著希羅多德時,有警笛的鳴叫聲自窗外傳來。我跑出去看,幾輛救護車正呼嘯而過,人們紛紛跑進屋舍閃避,一群警察忽從角落衝上來,用長棍追打奔逃的行人。我好像聞到瓦斯味,還有東西燒焦的味道。我想弄清怎麼回事。有個手拿一顆石頭的男子衝過我身旁時,叫嚷著:「這是語言戰爭!」然後急忙跑走。語言戰爭!我不清楚其內容細節,但之前就隱約察覺到,在印度,語言的衝突,是有可能以暴力和流血的型式來展現的,諸如示威抗議、街頭衝突、兇殺,甚至於自焚的行為。

日後行走世界各地,唯有在印度我曾感覺到,我對英語的陌生其實沒什麼要緊—在這裡只有上層菁英才說英語。不到人口的百分之二呢!其他人民則各使用數十種其他語言中的某一種。就此意義而言,我之不諳英語,於我倒別有一種幫助,因為我到訪的城市裡的普通百姓、村莊的農民,反而覺得我更平易近人。我們(我與五億印度人民)都在同一條船上!

雖然這樣子想,能夠安慰我,卻也困擾著我—我心裡納悶,為何不諳英語會令我困窘,而不諳印地語(Hindi)、孟加拉語(Bengali)、古加拉特語(Gujarati)、泰盧固語(Telugu)、烏爾都語(Urdu)、泰米爾語(Tamil)、旁遮普語(Punjabi)、或者其他多種印度語言(只要在印度有人使用的),卻不令我困窘?這跟接觸的深淺,應該沒有關係才對—因為我那時對英語的了解,其實跟我對印地語或孟加拉語的了解一樣淺薄。那麼,是我內心的歐洲中心觀點在作祟嗎?難道我認為一種歐洲語言,比起這個我作客其中的國度的各種本土語言都來得重要?抱持英語優越說,將觸犯印度人的尊嚴;印度人與自己的本土語言,有著微妙而重要的關係。他們隨時可為了捍衛母語而慷慨就義,在柴堆上自焚。此種對母語的熱情與剛毅,源於這樣的事實:在印度,認同,乃由一個人所操的語言決定。舉例來說,孟加拉人的定義,就是母語為孟加拉語的人。語言,就是一個人的身分證,就是其人的臉,甚至其人的靈魂。是故,明明跟語言風馬牛不相及的衝突事件(例如社會衝突、宗教衝突等),也可以牽扯為語言戰爭。

我尋覓關於印度的書籍的同時,也會順道問問店裡有沒有關於希羅多德的書。希羅多德同樣令我感興趣,事實上,我簡直迷上了他。旅印期間,每當我心裡焦慮和困惑的時刻,他總陪在身旁,以他的作品幫助我,令我不勝感激。從他行文的語氣來看,他似乎對人脾氣很好,對世界很有好奇心。他總有問不完的問題,隨時準備要上路漫遊個幾千公里,逐一尋找那些問題的答案。

本文摘錄自《帶著希羅多德去旅行(二版)》/瑞薩德.卡普欽斯基(Ryszard Kapuściński)著.允晨文化出版

作者簡介|瑞薩德.卡普欽斯基(Ryszard Kapuściński)

瑞薩德.卡普欽斯基(Ryszard Kapuściński),波蘭名氣最大的駐外記者,足跡遍佈非洲、拉丁美洲和亞洲,尤其鍾情於採訪第三世界國家。1932年生於平斯科市(Pińsk,現位於白俄羅斯境內),他在亞洲、拉丁美洲、非洲等地採訪逾四十載。

一生曾見證二十七次革命或政變,曾經四度被判死刑,多次死裡逃生。他從新聞寫作發展出一種獨特的「報導散文」風格,傳達出他考察事件的深度與洞察人性的智慧。他的著作甚受波蘭以及各國讀者喜愛,作品已譯為將近三十種文字,曾六度獲得諾見爾文學獎提名。他的代表作有:以衣索比亞末代皇帝的晚年為主題的《皇帝》(The Empperor;以革命前後的伊朗為中心《伊朗王中的伊朗王》(Shah of Shahs);走遍前蘇聯各地,足跡踏過六萬英哩,訪談超過一千五人所集結而成的《帝國》(Imperium);以及見證許多崛起的第三世界國家的系列散文集結而成的《足球戰爭》(Soccer War)等書。其著作已有二十八種語文的翻譯。卡普欽斯基於2007年辭世。

➤ 訂閱實體雜誌請按此

➤ 單期購買請洽全國各大實體、網路書店

VERSE 深度探討當代文化趨勢,並提供關於音樂、閱讀、電影、飲食的文化觀點,對於當下發生事物提出系統性的詮釋與回應。