紀念陳耀昌:以醫學、文學與歷史重構島嶼的 DNA

陳耀昌醫師在2025年11月17日清晨在台大病房辭世。他是被稱為「骨髓移植教父」的血液腫瘤權威,但也是用小說為島嶼診斷病史的作家——把一段段被遺忘與模糊的台灣史,重新寫回公共記憶的人。

陳耀昌1949年生於台南,自稱身上流著西拉雅族與荷蘭人的血統。

在醫界,他是標準的「第一」:在台大擔任血液腫瘤科醫師三十多年,1983年完成台灣第一例骨髓移植,後來又創立國衛院幹細胞研究中心,推動骨髓庫與幹細胞治療。

但這些「現代醫學」的成就,讓他反向去探索「歷史」:對血液、基因和疾病地理分布的敏感,讓他意識到,台灣人的身體裡藏著一部未被好好書寫的島嶼史。在2015年出版的《島嶼DNA》裡,他用鄭成功與周杰倫的基因特徵、鼻咽癌的流行病學、幹細胞與安樂死的爭議,去拆解我們以為單一、純粹的民族想像,指出台灣其實是一個百越、平埔、漢人、白人甚至阿拉伯血脈交織的島。

對他而言,這不只是生物學的問題,而是島嶼的身份認同:這座島上的人從哪裡來?誰被寫進史書,誰被留在「邊緣的血統」裡?

延伸閱讀:重返恆春「斯卡羅」現場:作家陳耀昌帶你深入牡丹社與羅妹號事件歷史場景

台灣的故事是多族群的故事

他的文學出道是《福爾摩沙三族記》——一部橫跨荷蘭時期至鄭氏來台的百年史詩小說。故事的舞台不是漢人中心,而是荷蘭人、平埔族、漢人三族三方在福爾摩沙的相遇與衝突。

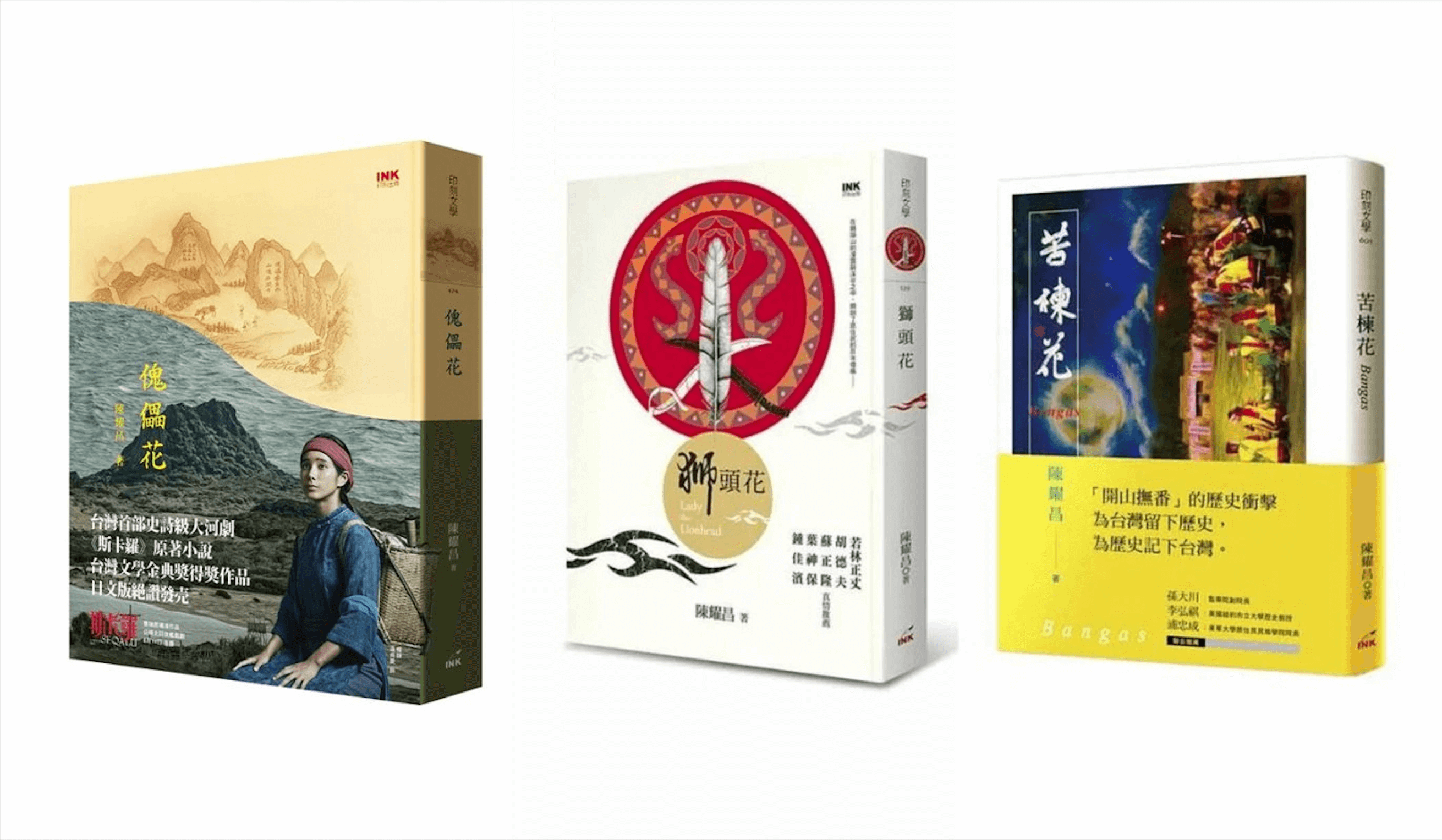

真正讓更多讀者認識他的,是台灣史花系列三部曲:《傀儡花》、《獅頭花》、《苦楝花》。

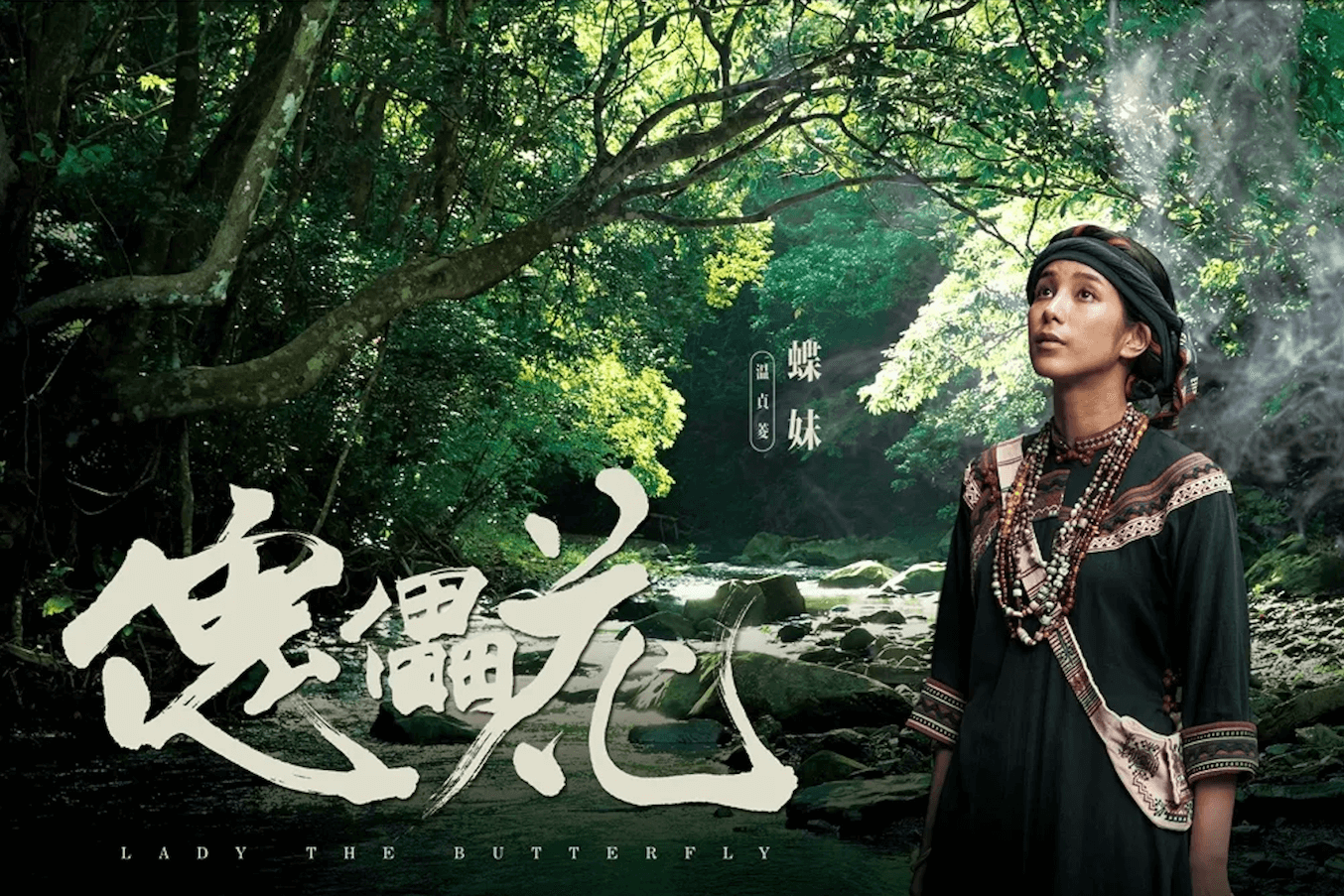

《傀儡花》 以羅妹號事件及恆春半島為舞台,描寫十九世紀西方勢力與原住民族、清帝國在南台灣交會的緊張地帶。這部小說獲得2016年台灣文學獎金典獎,後來被公共電視改編為《斯卡羅》,讓原本只在歷史課本幾行字裡出現的事件,成為全台收看的影像記憶。

這三朵花開在不同時間、不同地理位置,卻把原本零散、片斷、只存在於族群記憶或地方文史紀錄中的歷史,轉化為動人的故事與完整的歷史敘事。

更重要的是,他刻意選取「衝突邊界」——海角、邊城、山線、後山——作為故事現場。那是各種權力激烈碰撞的地方,也是被中央史觀忽略的邊緣,讓這些邊界成為故事中心,宣稱:台灣的歷史不在權力中心,而在那些被迫移動、被迫流亡的人身上——尤其是要讓沈默的原住民在歷史上進行多重發聲。

從歷史考證到想像力的文學方法論

在一次講座裡,陳耀昌談到,歷史和醫學一樣,都必須重視邏輯與實證,要實地踏查、訪問,像做病史一樣去找出真相;另一方面,他也說,真正的歷史小說家,「是能感應到祖靈或神鬼的人」。

大節不踰矩,小節出入可也。──這是他的信念

一方面,他是冷靜的醫師,習慣看數據、看檢驗報告、看史料。他為作品做的考據,從荷蘭檔案到日治時期行政文書,從族譜到口述訪談,都是按醫學標準在查證。

另一方面,他又承認,歷史不只是「證據」,還有大量無法被檔案收錄的幽靈——被屠殺沒有留下紀錄的原住民、在殖民體制中被抹去名字的人、在戰亂中失蹤的小人物。小說給了他一個空間,可以在尊重史料邏輯的前提下,用想像去為這些幽靈編織可能的生命。

他特別喜歡強調,常加入愛情的元素,像是《傀儡花》裡虛構了客原混血的潘蝶妹一角,畢竟故事太單調就會沒人想看。

「為台灣留下歷史、為歷史留下台灣」

陳耀昌六十歲以後才正式大量寫小說,並獲得台灣文學獎金典獎、台灣歷史小說獎等肯定。

對他來說,台灣史是一再發生的「流亡、包容、感恩」三部曲:外來者不斷登岸,本地族群被迫遷移、適應,其後在衝突與混雜中尋找新的共存方式,最後對這片土地形成難以割裂的情感。

「台灣史有太多被誤解的、空洞的地方,我希望我可以補上。就像吳密察說我是『另類的歷史書寫』。他承認我寫的是歷史,不是憑空編造的小說。」這是他的使命,也讓他成為台灣文學史最獨特的存在。

為台灣留下歷史、為歷史留下台灣。──是他寫作最深的信念。

在一個台灣史會輕易地被政治立場簡化、被教科書重新剪裁、被陰謀論與假新聞污染的年代,陳耀昌用生動豐富的文學筆法,打開台灣歷史與文學對話的可能,挖掘被被凐沒、被遺忘、被邊緣化的歷史,讓台灣人重新認識自己的記憶,重新思考我們是誰。

這也是陳耀昌留給我們的功課:如何持續用文學、紀錄片、研究,去挖掘更多尚未被說好的台灣史?

➤ 訂閱實體雜誌請按此

➤ 單期購買請洽全國各大實體、網路書店

VERSE 深度探討當代文化趨勢,並提供關於音樂、閱讀、電影、飲食的文化觀點,對於當下發生事物提出系統性的詮釋與回應。