「電玩之神」小島秀夫重磅登場金馬影展:「我的身體70%是由電影構成的。」

有「電玩之神」美譽的日本遊戲導演小島秀夫即將來台參加金馬獎,擔任頒獎嘉賓與影展大師映後講座,把他「電影與遊戲交錯的宇宙」帶到台灣觀眾面前。在小島秀夫的遊戲中,遊戲從來不是娛樂,而是可被討論、感受和共享的藝術。

「故事讓人得以穿越時空,去到自己無法抵達的地方——無論是過去、未來,或遙遠的異域。它讓你成為他人:不同的種族,不同的性別。即使你是一個人閱讀,當故事在你眼前展開時,你也正與無數素未謀面的人共同分享這些故事。我們或許孤獨,卻始終相連。」──小島秀夫《創作的基因》

從1986年踏入日本知名遊戲廠科樂美(Konami)的那一刻起,小島秀夫就註定在遊戲史上留下他的名字。他最早成名的諜報動作遊戲《潛龍諜影》(1987),開創了「潛行遊戲(Stealth Game)」的新類型,讓遊戲有著一種電影式的張力,一種對玩家心理與時間的掌控。這種對節奏、空間與敘事的敏感,在他後來的所有遊戲作品中被貫徹到極致:長鏡頭、演員配音、政治暗喻、哲學討論。遊戲在小島秀夫手中,成為藝術與文化創作。

間諜電影與遊戲的完美結合

1998年,續作《潛龍諜影2》在電視遊樂器Play Station發行,更是聲名大噪。該作強化了敘事的特點、善用打破「第四面牆」的方式,強調與玩家直接互動,讓遊戲成為了深度沉浸的敘事體驗。對他來說,他不只是遊戲開發者,而是用遊戲拍電影。玩家在操作與觀賞之間來回切換,每一個場景、每一句對白就像身歷其境參與一部電影,從此在每個鏡頭裡印上了小島秀夫獨特的標籤

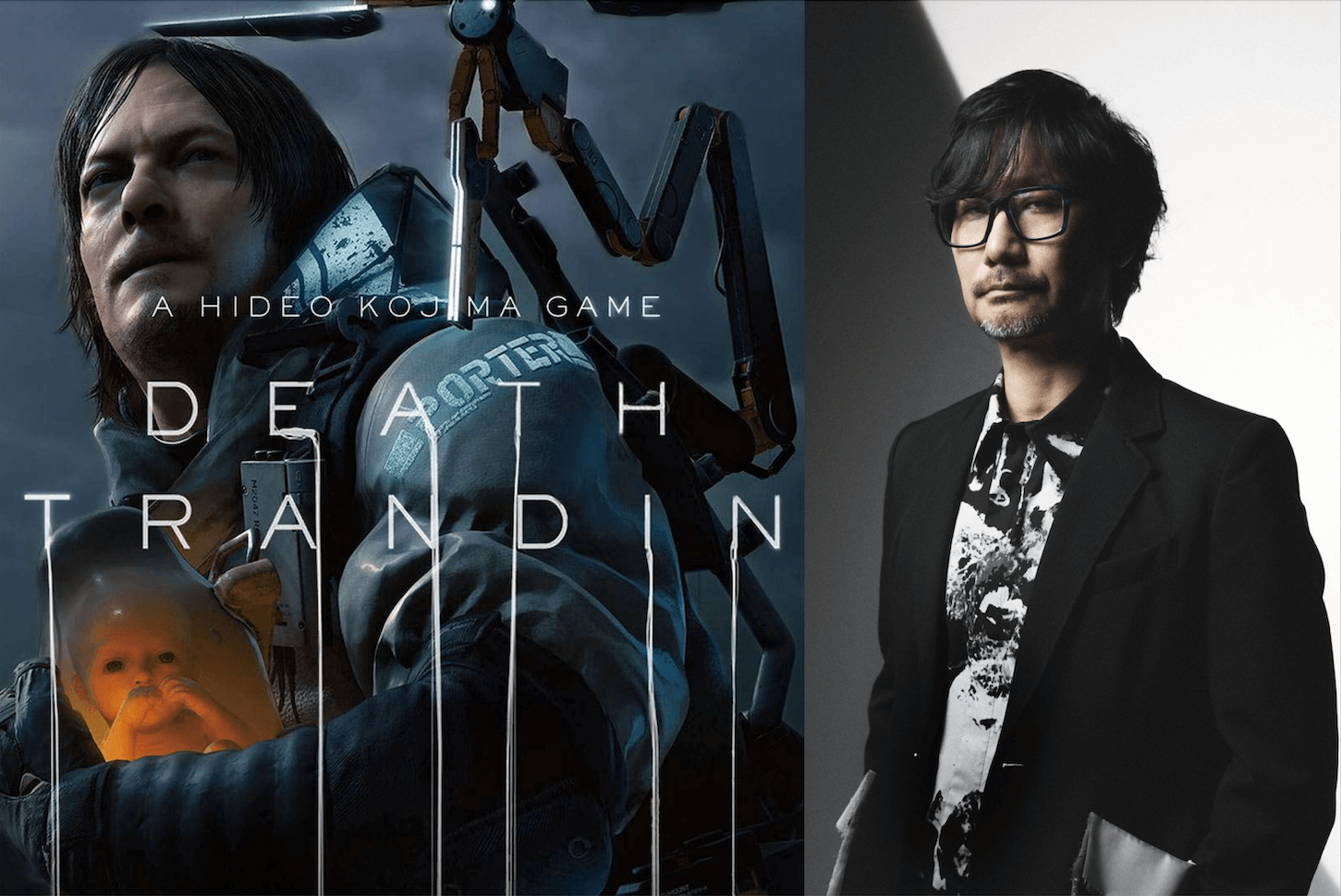

小島在科樂美的三十年間,幾乎就是一部日本遊戲產業的縮影。他是明星創作者,也是體制內的叛逆者。2015 年,他與科樂美衝突,被迫分道揚鑣,原本要重啟的另一部經典之作《沉默之丘》遊戲系列被取消,讓外界震驚。同一年成立獨立工作室小島工作室(Kojima Productions),把跨界藝術、電影導演、音樂家、演員通通拉進遊戲裡,讓遊戲成為跨媒體敘事的平台,打造全新的《死亡擱淺》系列遊戲。

《沉默之丘》

《沉默之丘》

《死亡擱淺》是他實驗性的顛峰。遊戲開場,主角Sam Porter Bridges踏上荒野,被風吹得孤寂,眼前是破敗城市與被雨水侵蝕的道路。玩家感受到的不只是操作,而是一種被時間拉長的沉浸:踏步、交談、送貨,每一次移動都是對孤獨的感知,也是對世界連結的探索。

這齣遊戲的美術與聲音設計就像電影般細膩,1代如此、2代更是達到了巔峰。光影雕刻角色輪廓,風聲與雨聲混合成情緒的律動,跨界客串的演員在每場過場動畫中呈現電影般的存在感。劇情透過環境、氣氛、人物與玩家的選擇,共同建構孤獨與連結並存的感受。小島秀夫的作品總是圍繞兩個詞:孤獨與連結。正如他在「創作的基因」書中寫過的:「我們或許孤獨,卻始終相連。」

在今年度(2025)發行的新作《死亡擱淺2》中,仍舊以Sam為主角,講述了在一代劇情的11個月後的種種,讓Sam在「送貨」的途中,逐步解開關於冥灘與各個角色之間的故事與謎團。在結尾處,小島秀夫也引述日本經典作家安部公房的文字,替這部極具電影感的敘事長篇作結:

「雖然未來是先前的每個當下造就的產物,但明日卻並不屬於今日。而活著就是想像未來的自己,未來就是我們必然到達的彼岸。但我們在所謂的未來,未必與想像的相同。」

《死亡擱淺2》

《死亡擱淺2》

雖然IGN(Imagine Games Network,知名遊戲評價網站)的評價高達9分,但在玩家之間的迴響依舊兩極。有人讚美小島秀夫在這個「快遞遊戲」續作中仍舊突破敘事界限,也依然有人認為過於自我、節奏冗長(這點也實際反映在銷售量上,雖然也創下了單月的銷售紀錄、可相較一代卻少了66%之多),但這正是小島秀夫的創作特質:從未打算討好所有人,而是讓「遊戲」成為能夠乘載他創作自由的載體。

電影式遊戲的跨界對談

小島秀夫的創作哲學是一種跨界思維:電影與遊戲並行,敘事與操作交錯,孤獨與連結並存。從《潛龍諜影》到《死亡擱淺2》,他的作品充滿實驗性、複雜性,也帶有高度辨識度的作者印記。他不只是設計關卡、寫劇本,而是在尋找跨媒材敘事的可能性,讓玩家、觀眾與世界都能成為他孤獨旅程的見證者。

對小島秀夫來說,可能從未停止尋問:遊戲能不能超脫遊戲的範疇,像電影一樣承載人性、哲學與社會隱喻?

這一次,他親自走上台灣的紅毯,帶著對電影、遊戲的深度理解,要當面向台灣的粉絲們說明。

➤ 訂閱實體雜誌請按此

➤ 單期購買請洽全國各大實體、網路書店

VERSE 深度探討當代文化趨勢,並提供關於音樂、閱讀、電影、飲食的文化觀點,對於當下發生事物提出系統性的詮釋與回應。