《QUEER》的孤獨、慾望與救贖——從威廉・布洛斯的小說到盧卡・格達戈尼諾的電影

曾執導《以你的名字呼喚我》的義大利名導盧卡・格達戈尼諾(Luca Guadagnino)2024年的作品《QUEER》上映時,許多人的目光或許聚焦在主演丹尼爾・克雷格(Daniel Craig)精湛的演技,或導演標誌性的美學風格。然而,這部電影的魅力與深度,更來自其背後的傳奇文本——由美國「垮世代」作家威廉・S・布洛斯(William S. Burroughs)所著的同名小說。

小說《QUEER》的故事背景設定於1950年代初的墨西哥市,主角威廉・李(William Lee)是一個深受海洛因戒斷症狀所苦的美國人。他一面尋找毒品,一面無望地追逐著慾望,並對一名年輕男子尤金・艾勒頓(Eugene Allerton)產生了強烈的迷戀。

李的生活在墨西哥的酒吧間崩潰,充滿了不祥、陰鬱、紊亂不堪,並「如夢般特殊的混亂」(布洛斯在1951年對友人所描述的墨西哥市)。整部小說在虛實交錯的敘事中,加入各種荒誕的狂想,主角李時常進入突如其來的獨白,而後戛然而止,就如同一台老收音機,不斷地發出聲音,試圖與艾勒頓、酷兒圈子、非酷兒圈子,甚至是這世界產生連結,然而,他卻沒有任何聽眾。

延伸閱讀:酷兒用時尚發聲:「Qoo Pa 酷趴踢」致敬多元與愛,展現突破框架的文化潮流

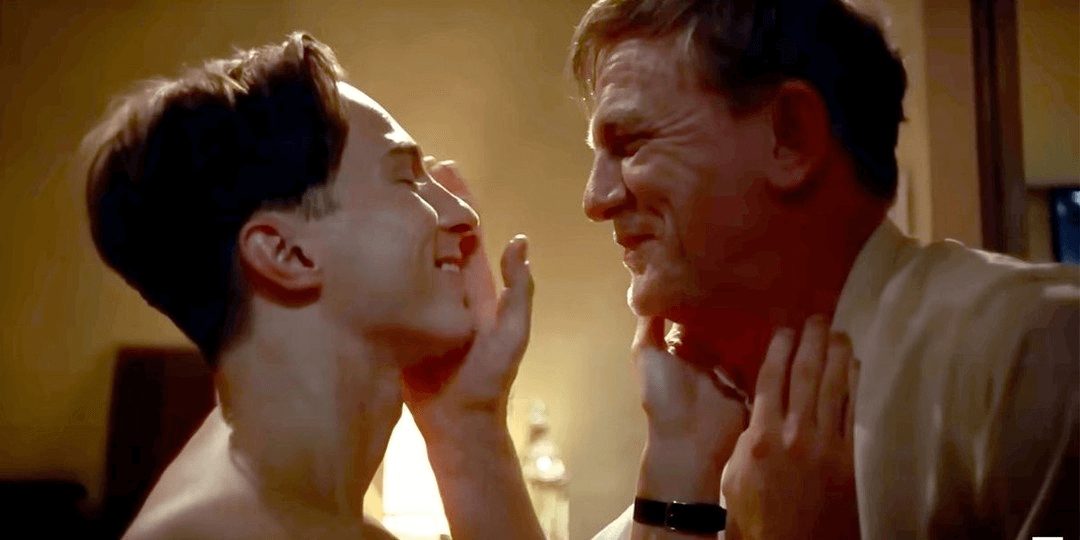

主角威廉・李(William Lee)由知名演員丹尼爾・克雷格(Daniel Craig)飾演。

主角威廉・李(William Lee)由知名演員丹尼爾・克雷格(Daniel Craig)飾演。

這部作品寫於1952年,卻遲至1985年才出版,它不只是布洛斯筆下唯一「寫實主義式」的愛情故事,也是一部充滿自我揭露的私密之書。

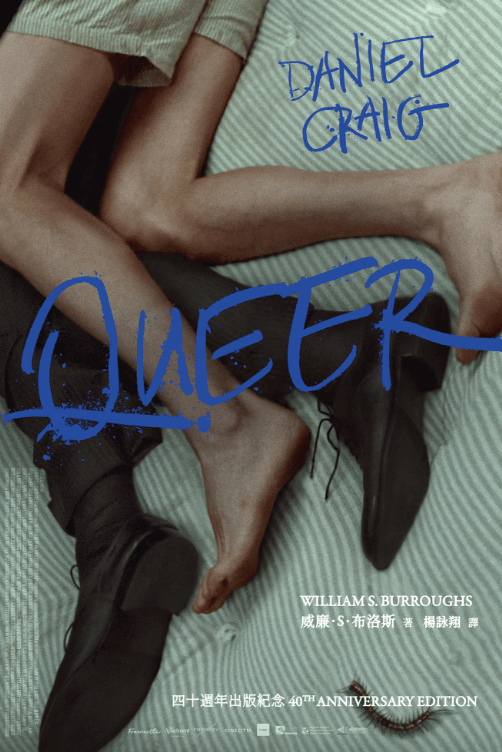

《QUEER》小說的中文版終於在今年問世,為原著小說出版40周年之紀念版,並使用了電影中極具代表性的美麗畫面作為書封。在出版社的介紹中寫道:

「布洛斯以虛實交混的手法,造就一高度實驗性閱讀經驗。文字充滿聲音、聲音牽引思緒、思緒隨角色痛楚、沉重或歡愉,彷彿涉渡深淺難測的靈魂水道,物理性的緩滯箝制著理解,內裡則燒火悶燃。自我衝突、矛盾,嚎叫與撫慰。」

QUEER四十週年出版紀念之電影主視覺書衣版

QUEER四十週年出版紀念之電影主視覺書衣版

認識威廉・S・布洛斯:垮世代的危險作家

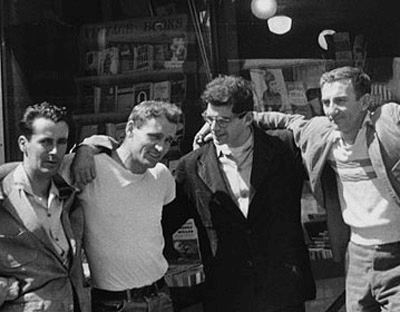

威廉・S・布洛斯這位傳奇作家出身於美國望族,祖父竟是現代計算機的發明者,但他的人生與作品卻反其道而行,是一個徹頭徹尾離經叛道的異端。在二戰後,他與傑克・凱魯亞克(Jack Kerouac)、艾倫・金斯堡(Allen Ginsberg)等人共同開啟了「垮世代」(Beat Generation)文學運動。他們拒絕標準價值觀、反物質主義,並投入精神探索、致幻藥物與性的解放,作品充滿不遵守傳統常規的實驗性。

垮世代(Beat Generation)又稱垮掉的一代、疲憊的一代、墮落的一代,是第二次世界大戰之後美國一群作家開啟的文學運動,意在探索和影響二戰後的美國文化和政治。/圖片來源 The Allen Ginsberg Project

垮世代(Beat Generation)又稱垮掉的一代、疲憊的一代、墮落的一代,是第二次世界大戰之後美國一群作家開啟的文學運動,意在探索和影響二戰後的美國文化和政治。/圖片來源 The Allen Ginsberg Project

布洛斯大部分的作品都帶有半自傳性質,尤其描寫他身為毒癮者的經歷。除了《QUEER》,著名的作品還有描寫毒品成癮的《毒蟲》(Junky)與其後更廣為人知卻也備受爭議的《裸體午餐》(Naked Lunch)。布洛斯的創作生涯源於他生命中最黑暗的一章:1951年,他在墨西哥因酒醉不慎開槍,意外射殺了他的妻子珍・沃爾默(Joan Vollmer)。這個悲劇性的事件,深深地影響他此後的作品,甚至是他寫作的起點。

「撰寫這本書的動機,以及之後的成書,都是由某個從未提過的事件所驅動——事實上,甚至小心翼翼避免提到,即一九五一年九月,我意外槍殺了我的妻子,瓊。」威廉・S・布洛斯這麼說。

「我被迫做出駭人的結論,即要是瓊沒死,我是絕不可能成為作家的。」

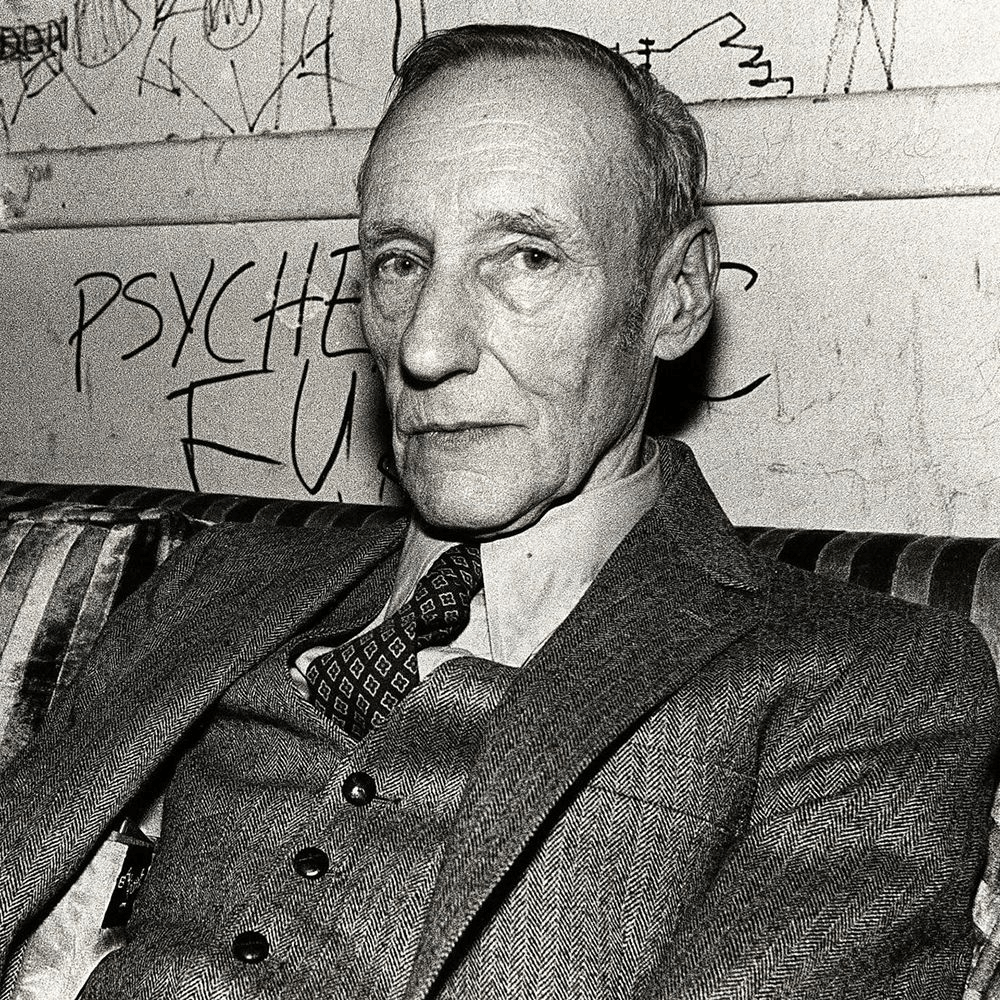

![]() 威廉・S・布洛斯是美國傳奇作家。圖片來源:Paul Natkin/ WireImage

威廉・S・布洛斯是美國傳奇作家。圖片來源:Paul Natkin/ WireImage

導讀的重要性,如同替作家的大腦配上字幕

《QUEER》中譯本中,特別收入收錄研知名布洛斯研究學者奧立佛・哈里斯(Oliver Harris)之詳盡導讀,梳理了布洛斯寫作時的真實處境,並將小說情節與作者的生平經驗連結起來,讓讀者能更完整地掌握作品的脈絡。這篇導讀,像是替作家的大腦配上了字幕,讓原本只存在於意識亂流中的跳接與呢喃,有了可被理解的形狀。

沒有看過這本小說的讀者或許依然納悶:作者的思想及文字究竟有多混亂、多難理解?甚至對於看過電影版《QUEER》的觀眾,在格達戈尼諾導演的美學敘事帶領下,也不見得能全然理解該書作者的腦袋。作者威廉・布洛斯於一九八五年為了該書出版而重新提筆自己寫下一篇導讀,讓文字親自跳出來解釋所謂的混亂及跳躍。

「我克制自己逃離死亡,丹頓・威爾許幾乎就等同我的臉。舊錢幣的味道。無論這把叫做艾勒頓的刀發生何事,回到駭人的馬加拉斯股份有限公司。體悟就是基本的構思?瓊死亡並消逝的那一天。發現淚水自艾勒頓不停滑落而從同一個人身上剝落是西部的槍神。你在重寫什麼?終其一生執迷於控制和病毒。病毒在進入體內後便會使用宿主的能量、血液、血肉、骨頭以製造自身的副本。武斷堅稱的模式永遠永遠不忘對著我的耳畔尖叫:『你、不、屬、於、這、裡!』拘束衣的符號伴隨沉重的不甘願小心翼翼地癱瘓了。在紀錄的事件已經過去多年後,逃離他們預先寫好的字句。作家的撞牆期避免了瓊的死。丹頓・威爾許就是金・卡森斯的聲音穿過一朵破損通靈板上的雲。」

編者奧立佛・哈里斯說,「從某個觀點看來,這本書其實不夠『小說』,但就布洛斯追求的層面而言,即《裸體午餐》(一九五九年出版)的混亂馬賽克拼貼風格,『不夠小說』本身就是一種敘事形式了,並在一九五二年時阻礙了他的寫作。從某種程度上來說,本書甚至比《裸體午餐》還更餘音繞樑,也更令人坐立不安,因為書中的諷刺意圖頗為明確,讀者迷失在布洛斯最黑暗的想像之中,而非被迫成為驚恐的目擊者,去見證他的另一個自我極度痛苦的精神崩潰。」

電影改編:忠於原著精神的視覺轉譯

《QUEER》由好萊塢這幾年最有創造力的製作公司A24監製。格達戈尼諾表示,他從青少年時期就讀過《QUEER》,這本書開啟了他對於慾望與連結的興趣,並將其視為自己創作生涯中的重要靈感來源。儘管故事發生在墨西哥,但電影主要場景卻是在義大利羅馬搭建完成。這種選擇也巧妙地捕捉了小說中「酷兒流亡」的感受:主角身處一個語境模糊的異文化空間,無家無根,也無法在異性戀社會中尋得歸屬。

導演將小說中那種不連貫、破碎不堪的質地,成功地轉譯為極具藝術感的影像。電影以如油畫般的美麗運鏡和風格獨特的配樂,將小說中混亂、迷幻的戒斷狀態,轉化為視覺上對比鮮明的超現實美學。李在小說中大量的長篇獨白,在電影中也被精簡成簡短的對話,而他對慾望的思索與掙扎,都在他的內心及幻想世界中,被推向了極端。

此外,導演與編劇在改編上不僅選擇了《QUEER》這部「不夠小說」的故事,更將其拍成一部「不夠電影」的電影。他們甚至加入了原著中沒有的第三幕——李與艾勒頓喝下死藤水的情節,以穿透小說的未竟之門,探索更深層的寓意,展現格達戈尼諾對作品的獨到見解。

《QUEER》小說與電影的對照,不只是一場跨越時空的文本改編,更是兩位不同時代、不同媒材的創作者,對孤獨、慾望與身分認同的對話。在那個年代,「酷兒」(QUEER)一詞帶有深層的貶義,是需要被擺脫、甚至是被「醫治」的疾病,然而在這個年代,這已是無需隱藏的一種身分認同。

註:《QUEER》電影也是今年「金馬X威秀聯名影廳」推出的「A24作品選」選片之一,如果想在大螢幕上感受這場充滿藝術性的迷失旅程,請務必不要錯過10月19日與10月23日的特映場次。

➤ 訂閱實體雜誌請按此

➤ 單期購買請洽全國各大實體、網路書店

VERSE 深度探討當代文化趨勢,並提供關於音樂、閱讀、電影、飲食的文化觀點,對於當下發生事物提出系統性的詮釋與回應。