蔡瑞珊專欄/我讀毛姆:ESCAPE,不是逃離,而是回到初衷。

蔡瑞珊在英國小說家 毛姆(William Somerset Maugham)——這位二十世紀最冷靜的現實主義者筆下,找到了誠實的鏡照。在人生經歷劇烈洗牌的此刻,關於成功、自由、身分與使命的一切都變得模糊。毛姆從童年山林裡的質樸時光,到《月亮與六便士》中對藝術的極致追尋,發覺真正的自由不是逃離,而是回到自我最原初的地方,一起閱讀關於失去與重建的書寫,重新凝視生命的本質。

作家毛姆是我這三個月的救贖,在他的文字之間,我得到了平靜與自由。

我的童年許多日子在山林裡度過。母親出生於原始的山地,是從土地中長出的女子,小時候的我常在她搭建鐵皮屋旁的大樹下,躺在吊床上面讀小說,而母親就在不遠處彎著腰播種、除草、灌溉。她的世界是原野,是陽光灼燒皮膚的日常;我的世界則是書本,是沉浸在情節裡的另一個宇宙。傍晚時分,她會現採鮮嫩的野菜,煮一鍋簡單的泡麵,打上剛孵出的雞蛋。我們一起坐在鐵皮屋前的藤椅上,看著眼前的夕陽與漸漸發亮的月光,那是一天裡最安靜也最純粹的時刻。

多年後,我才明白:童年那片山林,就是我心中最原初的「自由」。質樸、安穩,不需要被證明,也不需要被解釋。也正因為那份經驗,我在初讀毛姆的《月亮與六便士》時產生了一種奇特的震盪。當以高更為原型的查爾斯・史崔克蘭離開倫敦的文明繁華,顛沛流離,最終走向大溪地的熱帶荒野,在土著的生活中尋找沉靜與創作的可能性時,我心境彷彿再度回到童年的山林,看到母親與我各自生活在不同節奏裡,那份安靜卻分明的存在感。

那一刻,我理解自己為什麼會被毛姆吸引:我所追尋的,不是逃離世界,而是回到自我最原初的地方。於是我開始迷上毛姆。從《毛姆文學課》到《毛姆傳》和四大代表作,再到情愛的《面紗》和《尋歡作樂》,和他的東方旅行文本與短篇小說。我逐漸看見一個更立體的他─外表冷靜自持、舉止拘謹,彷彿永遠與世界保持一段禮貌的距離;然而在文字裡,他卻毫不掩飾內心的細膩與動盪,把壓抑在生命深處的情感,以最節制卻最刺痛人心的方式釋放出來。

毛姆:在失去與繁華之間寫作的人

若要理解二十世紀文學裡最冷靜、也最殘酷的現實主義者之一,威廉・桑默塞特・毛姆(W. Somerset Maugham)是不能被忽略的名字。他的小說筆致節制,人物看似日常,卻在精神深處暗潮洶湧。他不倚靠炫目的修辭,也不替人性辯護,甚至往往近乎殘忍;然而讀者卻能在他的抽絲剝繭之中,看見人性的真相。毛姆的作品,至今仍能穿越百年抵達我們的內心,這正是他獨有的力量。

他出生於英國外交官家庭,本應享有從容的上層生活。童年卻因母親與父親先後過世而急轉直下。他在自傳中寫道:母親在世時曾給予他極度的疼愛,而失去這份愛,彷彿讓世界瞬間失去溫度。被送至紀律嚴苛的親戚家後,他學會以觀察代替參與,以旁觀取代投入。毛姆敏感、早熟,也在極早的年紀便明白:幸福不可靠,文明也不一定溫柔。

1897年,他自醫學院畢業,面臨人生最大的十字路口:是保持醫師職業、一邊寫作?還是放棄穩定地位,全心投入文學?

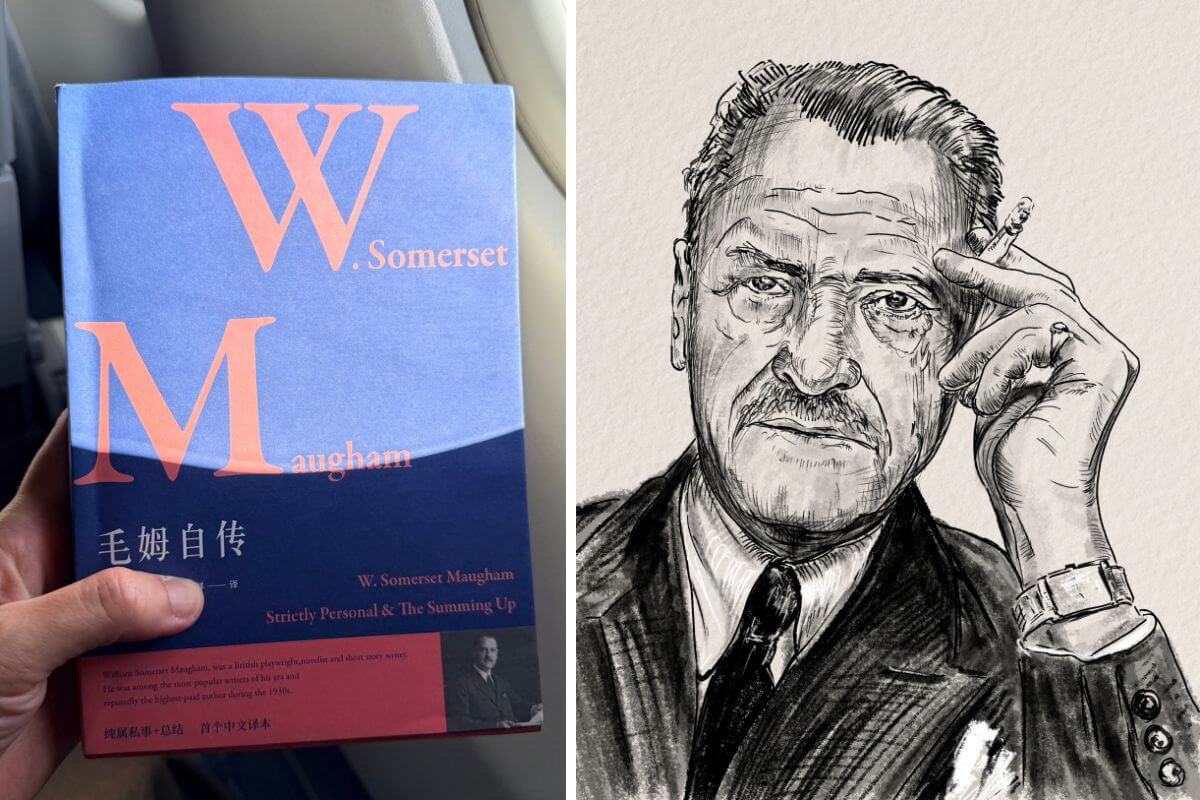

英國小說家 毛姆(William Somerset Maugham)

英國小說家 毛姆(William Somerset Maugham)

毛姆選擇了後者。他在自傳中說:「當作家建立起自己的時間規律後,靈感便會在預定時刻自動到來。」在他《成為職業作家》這章裡,他更明確地寫道:「真正非凡的作品,往往來自全心全意的創作。而藝術家之所以創作,是為了將自己的靈魂解放出來。」

寫作對他而言是一種自我約束,也是一種召喚。他甚至曾在創作瓶頸時自問:這個世界還需要他的作品嗎?他給自己的回答是:「有人生來就是要寫作的。必須寫。只有寫作能把他從創作的重負中釋放。」這份「使命感」在《月亮與六便士》中以最戲劇化的形式展現。小說以保羅・高更為原型,描寫主角查爾斯・史崔克蘭放棄倫敦的婚姻、事業與社交義務,只為追求藝術的純粹與自由。

毛姆從未浪漫化這個選擇——在他筆下,自由是一種昂貴的代價:殘酷、孤獨、背叛,以及無法言說的驕傲。書中有一段帶有毛姆影子的故事:一名前途看好的年輕醫生亞伯拉罕在旅途中短暫停靠亞歷山大港,不到1分鐘,他便決定——這裡,就是他該留下的地方。他放棄倫敦光明的仕途,走入「外界視為窮困」的生活。多年後,接替他職位的醫生在華麗的宅邸中感激這位「瘋狂的前任」,卻絲毫不知道對方以另一種方式實現了生命的理想。

這段敘述,是毛姆對「自由與成功」最深刻的反諷:文明的成功,也許只是換一種方式的束縛;而自由,往往來自那些看似荒唐的直覺。

照片/珊珊的閱讀區

照片/珊珊的閱讀區

在《一片樹葉的顫動》中,毛姆帶著破碎的婚姻想像與逃離文明的渴望前往南太平洋。他筆下的島民純樸、知足、不追求階級;反觀殖民者,焦慮、虛榮、永遠不滿足。那個曾經與土著常相思守的白人男子,因故被騙上一艘遠行的船而離開,多年後在經濟與生存的追逐中,早已漸漸質變,他已成為一位優秀的航海人,忘卻了初心,因為偶然回到原來與土著相處的老房子時,卻絲毫沒有記憶。文明與人心的對照,迫使人反思:若幸福不在繁華,也不在成就,那麼它在哪裡?人的生命不過滄海一粟,渺小而單純。

到了《刀鋒》,毛姆將「人究竟為何而活」這個問題推向極致。主角之一的拉里拒絕物質成就,離開美國社會所期待的成功軌道,前往巴黎、印度,尋索內心的自由。而毛姆巧妙地以拉里的未婚妻作為對照——這位女子最終選擇了另一段婚姻,擁有了雍容華貴的生活、完美的物質條件。她經歷了芝加哥從經濟高峰到大蕭條的震盪,後來更在歐洲的戰後殘破中顛沛流離,但心態上始終保持著貴族式的驕傲與堅持;無論世界如何崩塌,她依然緊抓著文明定義的「體面」不放。

另一個被毛姆稱之為有意思的人,艾略特則一生致力於在上流社會中取得穩固的位置。他如願以償地穿梭於貴族之間,熟稔高階社交禮儀,享受著屢屢從天而降的意外財富。晚年時,他終於得以興建一座象徵地位的豪宅,並細心準備了一套與其階級相稱的華麗埋葬衣袍——彷彿唯有如此,他才能以「理想中的身分」離開這個世界,卻在臨終前,為一封未收到的邀請函怨懟。

毛姆用華麗的詞藻描繪栩栩如生的情境,答案讓讀者心裡不理自明,彷彿告訴你:文明的繁華常是幻影,而真正的價值,多半藏在最不起眼的平凡裡。

毛姆對我的意義:當人生的價值觀重新被洗牌

我在不同年紀讀毛姆,都有不同的震動;但這兩年,因為人生劇烈動盪,我更著迷於毛姆的作品。

在大英帝國尚未崩落之前,毛姆早已在東方找到靈魂的棲息地。他走過越南尚未淪陷的邊境,在新加坡的萊佛士飯店駐足,也寫過帝國餘暉下的南洋世界。而我也曾因追尋他的足跡,去了新加坡的萊佛士飯店和曼谷東方文華酒店的 Authors’ Lounge,那個空間幾乎保留著毛姆當年的氣息。那一刻,我彷彿明白了《再見,總有一天》裡中山美穗飾演的沓子所凝望的——熱情並不會消失,它只是等待你再次承認,你的心裡仍有理想。

而過去這兩年,我的人生也正經歷一場徹底的洗牌——關於成功、關於自由、關於身分、關於使命。曾經看似穩固的道路、關係、方向,都在一夜之間變得模糊。我開始看見自己曾依附的一切:體制、光環、外在評價、長年合作的關係——正在慢慢鬆脫。在這混亂中,毛姆成為我難以言說的支撐。他不是安慰,而是誠實,他書裡顯現的,是百年前甚至現今相似的,再現實不過的人生。

書中的毛姆像是提醒我:人生的自由是來自於自己的選擇,當前的標準或許百年後是不合時宜,應該跳脫出那普世習慣的「框架」。

我非常喜愛《月亮與六便士》時,查爾斯・史崔克蘭的掙扎與折磨,最終他將內心的野獸釋放在山谷破平房的牆面上,那是毛姆書中描繪最臻至完美的藝術作品,但查爾斯的臨終遺言卻是希望他妻子將其毀掉。或許每個人心裡都有一塊不願被世界干涉的「自我」,當這個自我甦醒,外界會覺得你不正常、太激烈、太任性——但那往往是真實的聲音。即使空虛與不祥的預感包圍著你,你仍能在內心深處感到安靜與確定。

在《一片樹葉的顫動》中,土著女子的名字並不構成她的存在;真正使她完整的,是她那份可以自由追尋的情感。能無畏地愛、無畏地等待—這正是人所能擁有的最純粹的幸福。這更凸顯了毛姆作為「人」本身的掙扎,他極度渴望真誠。即使他在當時的「性向」不同於社會規則,卻努力屈就於各種社會的表象,符合貴族應當有的身分。他的妻子優雅、世故,能自在穿梭上流社會,舉辦一場又一場華美的沙龍;家裡的家具也在這些沙龍後一件件被賣掉,彷彿整個家都成了她社交事業的展場。直到有一天,她把毛姆的寫字桌賣掉——那張寫字桌,是他生命裡最後一道不可侵犯的界線,毛姆在那一刻決定分道揚鑣。

《刀鋒》是他在七十歲出版的作品,主角之一的拉里面對自由的孤獨與堅定,不斷在失去人生的目標中,打造出自己的秩序,他終其一生都在追尋內心的平靜,最終選擇將自身擁有的財產散盡,回歸美國回到最簡單的生活。

而這些,幾乎與我此刻的人生完全呼應:失去舊的價值,但獲得理解自己的勇氣。離開熟悉的世界,卻更接近內心的真實。在人生的廢墟裡,重新建立另一種秩序。有時只需要不到一分鐘的決定;有時則需要幾年、甚至十年的漂泊。

群眾不會替你的人生負責,他人也無法替你找出道路。唯一能指引你的,是那個微弱卻真實的內在。而我在閱讀毛姆的過程裡,正慢慢聽見——

ESCAPE,不是逃離,而是回到初衷。

蔡瑞珊 | 青鳥書店創辦人

2016年創辦青鳥書店,參與創辦《VERSE》。 曾以關於書店的紀錄片入圍第49屆金鐘獎,入選2019年經理人百大MVP。曾策劃南國漫讀節、城市書展等閱讀節,擔任牡丹社事件紀錄片製作人被沖繩電影國際影展選為開幕片。著有《我會自由,像青鳥一樣》。

➤ 訂閱實體雜誌請按此

➤ 單期購買請洽全國各大實體、網路書店

VERSE 深度探討當代文化趨勢,並提供關於音樂、閱讀、電影、飲食的文化觀點,對於當下發生事物提出系統性的詮釋與回應