海洋文化重生!Makotaay藝術村:阿美族以藝術守護海洋家園

那晚海上無光,沒有船在東北季風剛至的前線出海。伊祐 ‧ 噶照拿起手電筒,往虛無的黑暗裡照,照見林投樹,照見飛魚窯,照見海洋聚會所⋯⋯穿越一路黑暗,我們抵達邊架艇獨木舟前,那是伊祐諮詢百歲耆老Lekal後重新打造的。

百年前,Makotaay(註1)港口部落的族人會駕舟從無光的海上出發,船上燈火引吸引魚群奔赴,無垠大海使他們豐收。

光是「沒有」,也是「無限」,Makotaay的族人相信,黑夜再長,終究是光誕生的地方。1990年,因公部門荒謬的行政疏失,族人的世耕地被政府侵占,為了捍衛土地,他們不惜與國家機器展開長達30年的「還我土地」抗爭。那是一段歷經三代、未知何處有光的黑暗期。期間,他們擋下數個開發案,族人回到爭議地號,執意墾耕。終於在2020年,光穿越黑暗,政府返還大部分的土地權狀。(註2)

從藝術占領出發

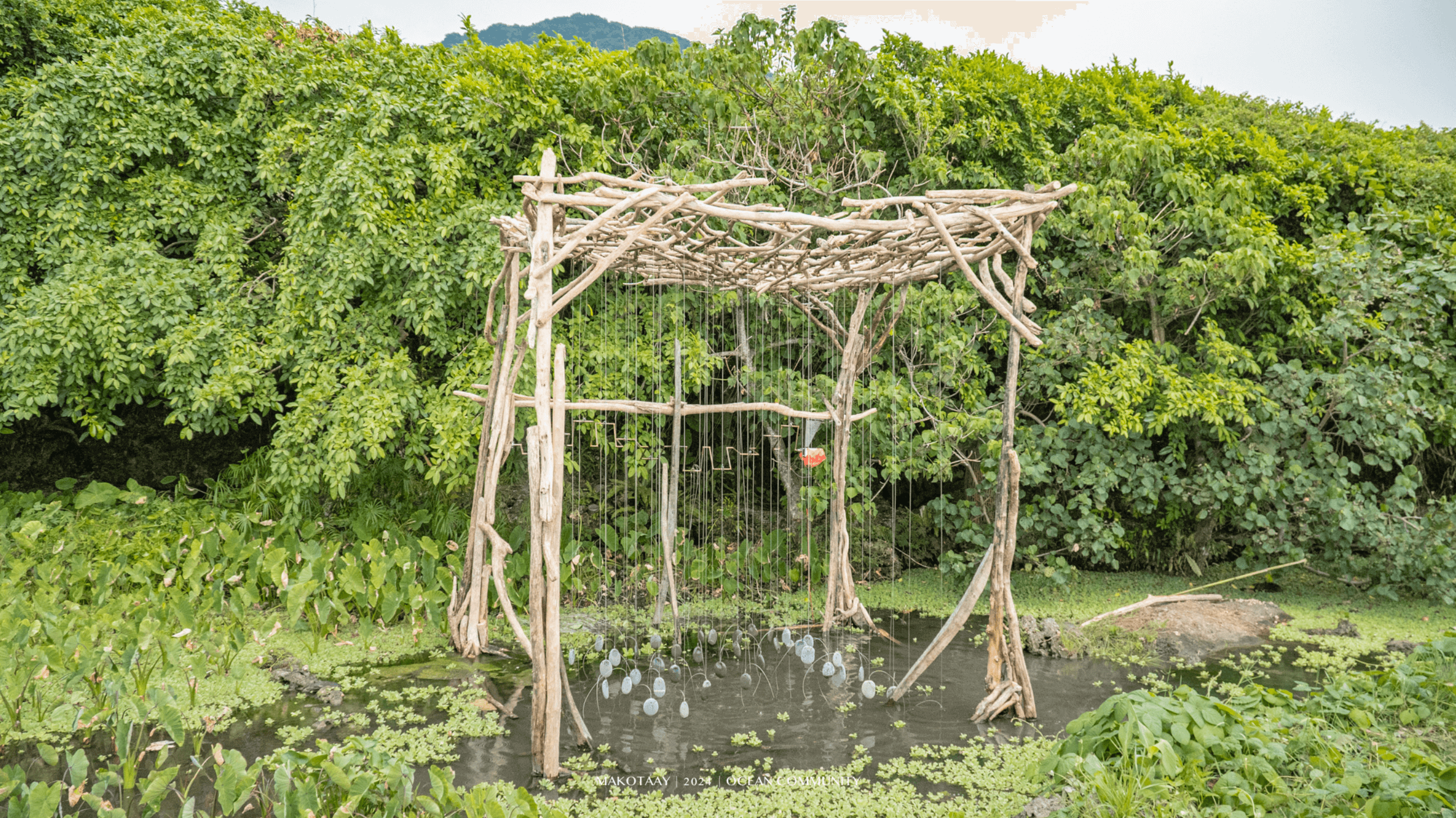

「在2015年土地還未歸還時,我們就用三件地景作品『占領』這裡。」Makotaay生態藝術村的策展人Nakaw Putun說。三件大型作品都是族人所創,其中一件便出自伊祐之手。「我們的土地就是我們的,要有態度!不管了,先用藝術來守住!」是藝術家,也是藝術村村長的伊祐振振有詞地說。這三件作品就像三根長釘,牢牢嵌入土地。用藝術占領之心,昭然若揭。

Makotaay本就是依海而生的聚落,也是阿美族藝術家輩出之地,正因生活在海邊,創作和思考脈絡無法與自然脫鉤,於是以「生態」、「藝術」為名是再自然不過的事。加上地主中人才濟濟,有導演、歌手、美食料理家及藝術家,大家有共識地貢獻所長,守護土地。「我們不會種田也不會種菜,那就來種藝術!」於是經過地主同意,第一屆Makotaay生態藝術村於2020年展開。

Mihoya舟船匯聚

Mihoya舟船匯聚

除了2021年因疫情暫停外,以一年一會的節奏,邀集國內外藝術家駐村創作,至今已進入第四屆。近兩年主題從「海洋年」到「海社會」,宣告復振航海文化的決心。他們在海洋聚會所開辦海洋教室,將海的知識及捕魚技術傳授給年輕人,也藉由製作獵具和魚簍,找回老人家與海為生的手感。今年更舉辦「PASAWALI海洋論壇」,向夏威夷請益造船工藝,甚至集結了花東近四十艘無動力船隻,在太平洋上舟船匯聚,重現千百年前海路盛況!

2024 年海洋教室,93歲耆老Nangoy教學。

2024 年海洋教室,93歲耆老Nangoy教學。

從一開始族人多在觀望,到這幾年越來越多人參與,做這麼多,伊祐只希望大家能看見土地的價值,不要輕易變賣。「有天,100歲的老頭目Lekal來到這裡,看到伊祐以傳統家屋形式打造海洋聚會所,後來又看到他造的舟,說伊祐完成他的願望,他心滿意足了。兩個月後,老頭目就過世了。」Nakaw淡淡地說。

以文化復振返還

藝術村的重要精神,是對內將長輩過去的海洋文化與知識記錄下來,再透過創作、出版、影像、食物等形式重現,傳遞給下一代。對外,希望旅人能藉由藝術作品、小旅行與海洋教室,更理解土地故事與海洋生態問題。抗爭30年了,珊瑚白化了,海都無魚了,藝術村用柔軟的芭蕉葉,包裹對原鄉土地正義及環境議題的深刻批判。

2024駐村藝術家| 朱威龍〈石海共鳴〉

2024駐村藝術家| 朱威龍〈石海共鳴〉

2022年,藝術村辦起了市集和音樂會,「因為長輩去鹽寮的海或瘋市集後說:我們也想辦!」地主中有些人是做餐飲的,市集正好能讓他們有機會參與;Nakaw喜歡被老人家推著走的壓力,甘願成為部落許願池。明年伊祐還會依循老人家的記憶,再完成一艘拼板舟,也將著手繪製海底獵場地圖,更希望藝術家及海洋教室能真的進到海裡——那是今年因颱風而未竟之事。

2023年藝術村地主隊開幕表演

2023年藝術村地主隊開幕表演

以Makotaay命名的藝術村,是否讓土地因此正名?又以「村」而非藝術節或季為名,是否試圖與東海岸眾多藝術節做出區隔呢?到頭來,這些追問只是徒勞,那些彎繞曲折的深究從不是部落思維。他們愛海,愛這片土地,只因海是生活,海是家,理當不顧一切地捍衛;他們懂海,明白在五又三分之一個浪(註3)時撒網,遲疑將帶來風險,必須當下立判。這些都讓他們透明而直接,坦率而無畏,一如海。

2024 海風音樂會表演者 | 黃子溢

2024 海風音樂會表演者 | 黃子溢

Pasawali(海的遠方)有什麼?去了才知道!他們以藝術行動實踐海路的追尋。「講愛好像挺誇張的,但似乎就是這樣。」Nakaw笑著說。

(註1)Makotaay是以阿美族為主的部落,位於花蓮縣豐濱鄉的河海交界處,有混沌之意。

(註2)即使大部分土地已歸還,但仍有問題待解決。詳見「823藝術村」Facebook粉絲專頁置頂貼文。

(註3)伊祐的父親告訴他,五個大浪後的下一波小浪來臨前,浪會開窗,那是觀察魚群的好時機,適合撒網。傳統上也會以算浪的方式來選擇安全的下海時機。

購買 VERSE 雜誌

本文整理自《VERSE》028 「愛上花蓮的 20 個理由」,更多關於花蓮的故事請見雜誌。

購書連結:誠品|博客來

➤ 訂閱實體雜誌請按此

➤ 單期購買請洽全國各大實體、網路書店

VERSE 深度探討當代文化趨勢,並提供關於音樂、閱讀、電影、飲食的文化觀點,對於當下發生事物提出系統性的詮釋與回應。