一隱照明設計創辦人朱文英、劉炳毅:從台灣起步,拿下13座國際大獎,用光影說出空間的靈魂

榮獲無數國內外設計大獎的「一隱照明設計」,從台灣設計研究院廊道「光的軌跡:無盡想像」、1895乙未保台紀念公園的景觀照明,到公共藝術燈光「點亮十三層/天地有大美而不言」,以光影描畫環境特質,轉譯空間精神,並喚起觀者內在的情感連結。創辦人朱文英、劉炳毅最新出版《光影過渡之間:一隱照明設計作品集》收錄生涯13件代表性作品,深度分享設計理念,映射出台灣當代照明的實踐與深遠影響。

「所謂的美往往由實際生活中發展而成,我們的祖先不得已住在陰暗的房間裡,曾幾何時,竟由陰翳中發現了美,最後更為了美感,進而利用了陰翳。」──谷崎潤一郎 《陰翳禮讚》

日本文學大師谷崎潤一郎的隨筆作品,跨越近百年的美學概念,可說是為一隱照明設計顧問的創作核心做了最佳註解。

「常有人好奇,我們作為一間照明設計公司,名字為何獨獨出現了與光明相反的『隱』字?」一隱照明設計顧問共同創辦人劉炳毅表示,所謂的照明設計並不只是照亮環境,光與影(隱)是並存的關係,懂得運用光與影的對比與平衡,將整體環境納入設計思考,才能真正體現出空間的美感與層次。而「隱」也象徵設計師應該保有謙卑的心,讓光不過度地展現,容納影子的深度,顧及環境的和諧,美,才會自然生成。

用光整合環境也跨界藝術

一隱照明設計由朱文英、劉炳毅於2010年共同創辦,起點來自當時台灣建築界尚未將「照明」視為獨立專業。2000年初,建築教育缺乏正規的照明訓練,業界也少有專職公司,照明規畫多由建築師或室內設計師兼任,並不具備完整的設計語彙與系統性規畫。

彼時專注於室內設計的朱文英,參與了「晶華酒店蘭亭」的設計案,因為日本建築師橋本夕紀夫對照明細節的講究,她首次體會到光如何塑造空間,也意識到國外已有「照明設計師」的專業分工。這啟發她赴美就讀紐約Parsons設計學院建築照明設計研究所。

劉炳毅則因翻閱建築雜誌時,被光的篇章所吸引,進而申請同一所研究所,並進一步攻讀哥倫比亞大學建築暨都市設計研究所。兩人在Parsons求學時意識到空間設計之外,還有更專精的照明領域。劉炳毅特別記得一門實務課,他以廁所為場域,透過光與影像介入,打破公私界線,讓空間呈現曖昧與模糊的可能性。這段經驗使他深刻體會到光不僅影響空間,更掌握詮釋的權力,也影響了未來工作室的走向。

在紐約期間,朱文英曾任職於Fisher Marantz Stone照明設計事務所,參與過紀念911事件的禮讚之光(Tribute in Light)、史丹頓島911紀念碑(the Staten Island September 11 Memorial)以及美國哈佛大學法學院室內照明規畫等,不僅讓她見識國際間事務所的執行與管理,也感受到照明設計在美國的專業地位。

回台後,兩人共同成立一隱照明設計(下文簡稱一隱),專注於光的領域至今已十餘年。對他們而言,照明設計是透過光影提煉空間與環境既有的魅力,甚至修飾劣勢,轉譯其價值與靈魂。於是,每顆燈的位置、亮度、色溫、明暗,皆有不同思考。朱文英將照明設計師比喻為化妝師,需考量客戶條件調整手法,展現最美狀態。因此,照明設計除了了解空間特色,還需要完整研究周邊環境。

無論是建築本體的光、室內空間的光、戶外景觀的光,或是透過光進行的藝術轉譯,都是人們經由照明與空間、環境之間的對話。目前一隱約有七到八成的照明設計案屬於商業與公共建設,餘下二到三成則是參與藝術與跨界的實驗。

一隱照明設計由朱文英、劉炳毅於2010年共同創辦。(攝影/羅柏麟)

一隱照明設計由朱文英、劉炳毅於2010年共同創辦。(攝影/羅柏麟)

光、環境與人的和諧共存

照明設計的核心在於讓人感知到空間的價值與美感。設計師憑藉專業技術與美學涵養,透過對環境的細膩觀察,讓照明悄然無聲地加深空間的情緒與故事。

以「POUYUENJI HILLS 寶元紀之丘」茶文化園區為例,一隱依據書店、茶屋、餐廳及未來旅宿空間等不同使用情境,並考量各空間從白天到夜晚的光線變化,逐一調整光感,細膩規劃整體氛圍。茶屋與餐廳藉光源的堆疊運用,創造層次分明的視覺引導;書店則設計溫暖色溫,不過度刺激視覺,讓人能靜心閱讀。

照明設計規畫從整體環境考量下實踐東方茶文化的美學精神,在步道動線安排訂製日式燈籠,為梅園與樹林妝點溫潤光輝,投射於湖面的光線隨漣漪泛起詩意想像。一切照明安排皆透過燈控系統縝密調校,與山林、湖景及雲霧相互融合。夜晚的寶元紀之丘,不僅具觀賞性,更呈現柔和寧靜氛圍,使人在光影間感受到「被空間接納」的安定與安心。

「POUYUENJI HILLS 寶元紀之丘」茶文化園區。

「POUYUENJI HILLS 寶元紀之丘」茶文化園區。

光的永續性:實踐對美的長久維持

照明設計除了室內照明,還包含建築、景觀照明,乃至城市尺度的大型照明計畫,隨著空間範圍的擴展,思考層面也更加多元與複雜,而每個專案的存續時間甚至動輒數十年,當空間與時間的尺度加乘放大後,如何全方位地展現空間魅力,並與周邊環境相得益彰?戶外環境下,燈光的硬體維護又該如何執行?整合性的綜合考量是照明設計最大的挑戰,同時也是魅力所在。

這樣的永續思維清晰體現在「點亮十三層/天地有大美而不言」的公共藝術燈光設計。該作品位處台灣東北角的瑞芳鎮水湳洞,前身為日治時期的選礦煉製廠,依山面海,終年受海風山氣侵蝕,冬濕夏熱的挑戰嚴峻。一隱在規劃時,選用高耐受性材料和特殊結構保護燈具,也設計維護性高的燈光配置系統。

此大型公共藝術燈光作品不僅詮釋台灣礦業聚落的地景與歷史,也在機能與耐久性中實現對「美」的長久維持。作品備受國際設計大獎肯定,囊括國內金點設計獎的整合設計類年度最佳設計獎、日本Good Design Award、美國MUSE Design Awards的白金獎(Platinum Winner)以及德國 IF Design Award等,從2020年起連續三年共榮獲13項國際獎項。

公共藝術燈光「點亮十三層/天地有大美而不言」。

公共藝術燈光「點亮十三層/天地有大美而不言」。

光的文化性:訴說場域的文化記憶

「我們不只設計光,也透過光訴說故事。」劉炳毅說道。不論是「1895乙未保台紀念公園」以光呈現歷史時間軸與族群共融,還是台灣設計研究院的廊道「光的軌跡:無盡想像」藉由燈條象徵時間與創意的延展,光在這些場域中從不只是照亮,更是訴說、是詮釋、是回應場景記憶的語言。

在1895乙未保台紀念公園案中,一隱深入研究乙未抗日歷史以及基地所在桃園平鎮的客家文化,取客家藍染技藝與象徵勇敢的靛藍色為主調。跨越兩處綠地的環形跨橋「乙未之環」為核心設施,每半小時移動的環形光帶為日軍登陸台灣的方向,也隱喻族群融合緩慢而持續的歷程。

「當你讓觀者感覺到時間的流動,空間就不再只是靜止的容器,而成為了事件的場域。」劉炳毅的一席話揭示照明設計的力量,它不僅提升空間的質感,更構築出精神與記憶交會的感知空間。

1895乙未保台紀念公園將歷史敘事轉化為深入人心的空間經驗,體現了一隱藉由光影介入文化敘事的創作性與敏銳度,榮獲台灣光環境獎,也名列北美照明協會的國際優秀獎(IES Illumination Awards of Merit)與美國MUSE Design Awards 的金獎(Gloden Winner)。

景觀照明「1895乙未保台紀念公園」。

景觀照明「1895乙未保台紀念公園」。

讓光的專業和美學在台灣生根

照明設計是整體環境設計的一環,不只是提升空間美感,更得以連結歷史、觸動情緒。在照明科技日益進步的今日,若未從整體環境與永續使用下周全考慮而浮濫應用,可能使空間淪為「炫技」的場所。這個設計專業一方面需要極度精準與嚴謹漫長的工法流程,另一方面也需要保有浪漫的敘事張力,在兩者之間拉出一條平衡線。

對一隱而言,每件作品都是他們對於空間或者歷史的理解與詮釋,讓他們將內心的感受凝結成點點璀璨,日以繼夜地與光為伍,而所有的辛苦終將在燈光點亮的剎那,化作兩人與團隊不斷前進的動力。朱文英與劉炳毅希望能持續耕耘跨領域對話和教育投入,讓照明設計在台灣能被真正理解、被期待、被珍視,他們深信──因為光,得以讓人看見美好。

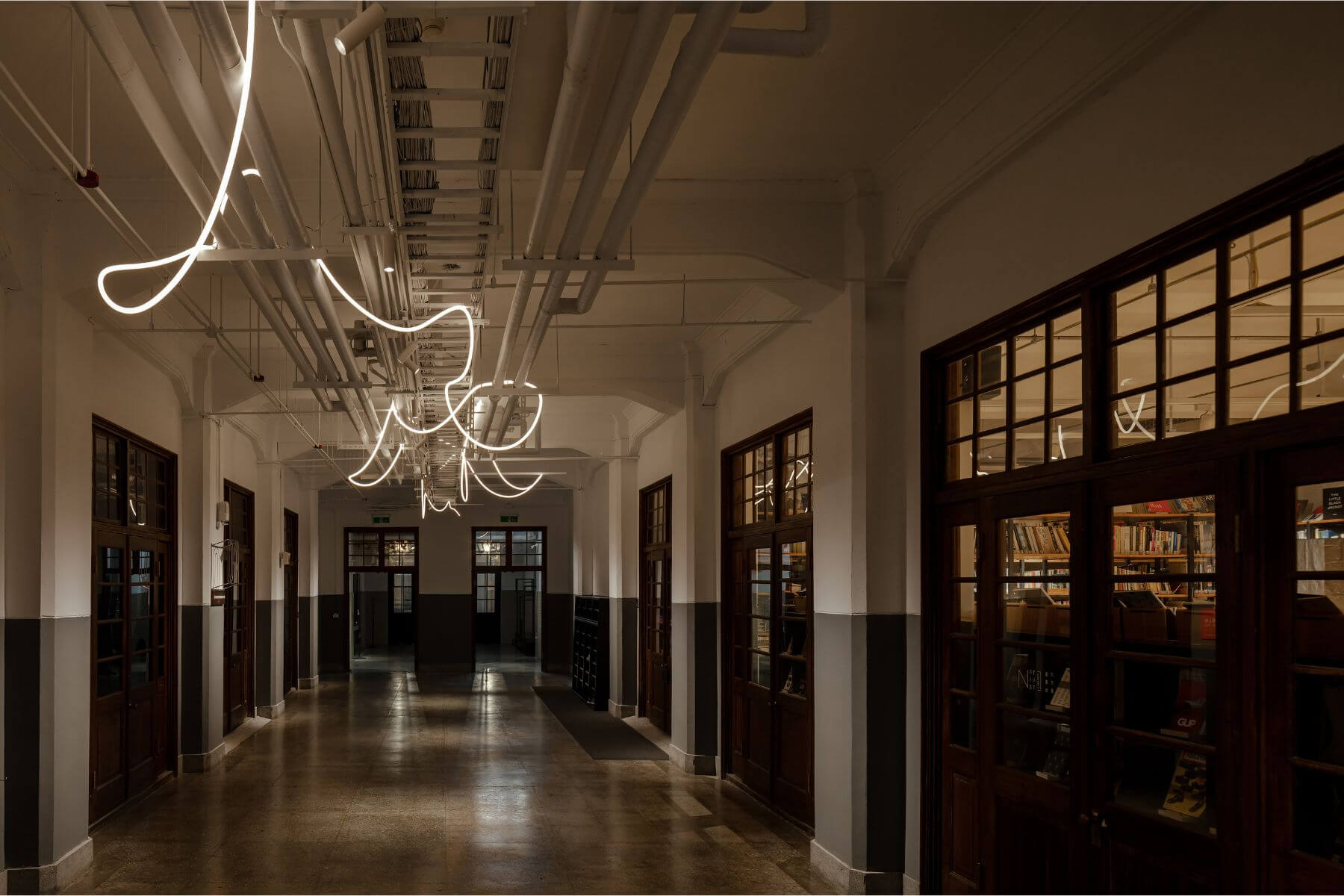

台灣設計研究院廊道照明「光的軌跡:無盡想像」。

台灣設計研究院廊道照明「光的軌跡:無盡想像」。

光影過渡之間: 一隱照明設計作品集

《光影過渡之間:一隱照明設計作品集》於2025年10月出版。本書收錄台灣當代頂尖照明設計公司「一隱照明設計」13件代表性作品,涵蓋室內、景觀和建築照明到公共藝術與城市美學,亦與不同設計領域代表性人物深入談。這不僅是一本關於光影與空間交織的美學之書,更為台灣設計、建築和照明領域帶來更深度的論述與對話。

《光影過渡之間:一隱照明設計作品集》於2025年10月出版。本書收錄台灣當代頂尖照明設計公司「一隱照明設計」13件代表性作品,涵蓋室內、景觀和建築照明到公共藝術與城市美學,亦與不同設計領域代表性人物深入談。這不僅是一本關於光影與空間交織的美學之書,更為台灣設計、建築和照明領域帶來更深度的論述與對話。

➤ 訂閱實體雜誌請按此

➤ 單期購買請洽全國各大實體、網路書店

VERSE 深度探討當代文化趨勢,並提供關於音樂、閱讀、電影、飲食的文化觀點,對於當下發生事物提出系統性的詮釋與回應。