2025臺北藝術節:「超限動」——走進虛實交錯的感官宇宙

本屆臺北藝術節以「超限動」(Reeling Hyperreality)為題,捕捉在虛擬與現實交織時代下的感官狀態。策展人林人中攜手橫跨歐亞的藝術家,帶來八檔跨域大作,從AI共演、身體探尋到家庭倫理,邀請觀眾走進劇場,在多重現實的「眩暈」中,重新感受那些清晰而深刻的真實。

臺北藝術節自2018年由臺北表演藝術中心承辦以來,逐漸成為城市最具指標性的文化名片。邁入第27屆,本屆藝術節同樣由旅法藝術家林人中擔任策展人,以其豐富的國際視野與對本地藝術生態的深刻洞察,將節目核心聚焦於一個更具時代性的提問。

在科技發達的現在,虛擬與實體的邊界逐漸模糊,人與機器、個體與群體,在彼此交織的動態中,不斷生成新的關係。我們或許熟悉社群媒體上的「Reels」短影音,然而「Reeling」一詞,更精準地描繪了此刻的時代——資訊與影像不斷捲動,使精神與身體在現實與虛擬之間搖晃。這不僅是視覺的眩暈,更是一種來自內在的張力。

本屆臺北藝術節即以「超限動」(Reeling Hyperreality)為題,規劃了精采的八檔節目,涵蓋劇場、舞蹈、影像、與實驗展演,讓橫跨歐亞的藝術家們,透過各自的創作捕捉這種「超限動」的特質,回應當代的多重現實與感官狀態。

《演算混亂ㄐㄧㄑㄧˋㄖㄣˊ》

當人類身體的即興混亂,遇上試圖以演算理解世界的AI,會激盪出什麼火花?由日本剛左小組(contact Gonzo)與藝術家yang02共同創作的《演算混亂ㄐㄧㄑㄧˋㄖㄣˊ》,在國立臺灣科學教育館展開一場人機共演。

在這場演出中,舞者展開激烈碰撞,一位台灣舞者則手持麥克風,將眼前的景象即時轉譯為文字,如同一位不帶情緒的現場主播。與此同時,一套AI影像辨識系統也在「觀看」著一切。它不只捕捉動作,更能以幽默的自我意識即時判讀現場氛圍,例如「他到底在做什麼?伸展運動嗎?」或「觀眾保持沉默,看著這詭異的景象,這種緊張感是瘋狂的開端嗎?」。而這一切,也將以大螢幕文字呈現,影響著現場觀眾當下的所有感知。

當機器成為舞台上的另一位參與者,它與真人表演者的「誤解」與「差異」都將成為無法預料的火花,甚至反過來影響表演者的即興反應,因此每一場演出都是獨一無二的,取決於現場觀眾的所有聲響與反應。此作品向我們習以為常的認知提出質疑,邀請觀眾挑戰表演的既定邊界。

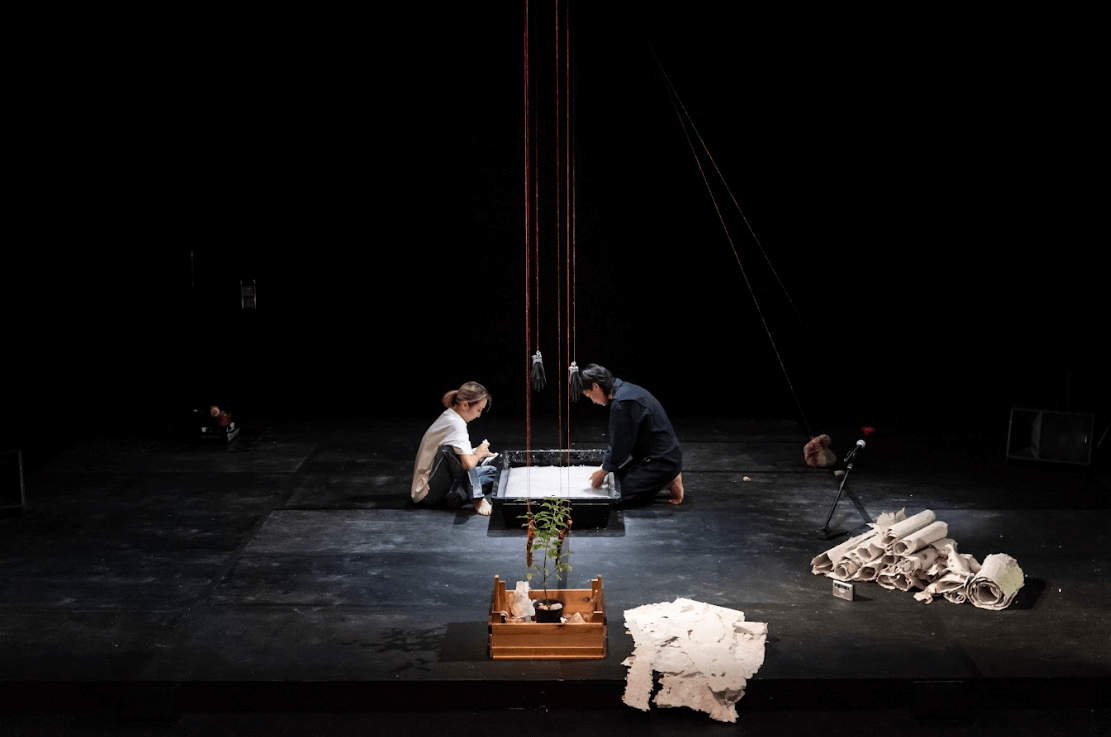

《黏著的手、縫合的山體》

在「2023亞當計畫—藝術家實驗室」的駐地創作交流中,泰雅族藝術家林安琪與日本藝術家松本奈奈子相遇,兩人各自有一段與深山有關的故事,因此展開了這場跨國藝術創作合作。

林安琪追尋著泰雅族傳說中一個屬於酷兒女性的烏托邦;松本奈奈子則尋找著隱居山間的妖怪「山姥」。兩個相隔遙遠的傳說,卻在兩位藝術家的心中有了相遇的可能。

這場演出以極簡的舞台,勾勒出山的輪廓,兩位藝術家以身體與故事縫合彼此的文化經驗。林安琪與松本奈奈子最初以英文進行創作,但在回到台灣演出時,她們特地將語言做了調整,讓泰雅族語成為舞台上重要的存在。在重訪古老故事的同時,女性與酷兒的視角也獲得再現與賦權。

「我們用了當代的語境在這個創作裡,而這個語境的起源,就是來自我們自身的體驗及肢體。」——藝術家林安琪

《旅行的舌頭》

當一張長桌,成為舌頭、砧板,也成為承載記憶的餐桌,食物便不再只是飽腹的載體,更是一張追溯身分與歷史的流動地圖。

《旅行的舌頭》始於一項發自日本京都的跨國研究計畫,由臺灣劇場導演李銘宸、台裔旅日作家溫又柔、日本劇場導演張碁(Jang-Chi)與菲律賓藝術家奈絲.蘿柯(Ness Roque)共同發想,從京都的實驗場來到臺北的餐桌。四位藝術家將他們長期研究與個人生命中所有與食物相關的事物和回憶,鋪陳在這張跨國界的長桌上。

這場演出將氣味、風味與故事交織,邀請觀眾走進一個多重感官的盛宴。正如藝術家們所言,這個作品「沒有觀眾就無法成立」,所有元素都將集結起來,呈現在觀眾眼前。而對於觀眾需要做什麼準備,菲律賓藝術家奈絲.蘿柯幽默地建議:「我會建議他們帶著一個開放的思維還有開放的嘴巴前來參加。」這場演出,觀眾不僅旁觀,更被邀請參與、遊走,甚至品嚐故事本身,共同思考食物如何乘載國家和地方身分。

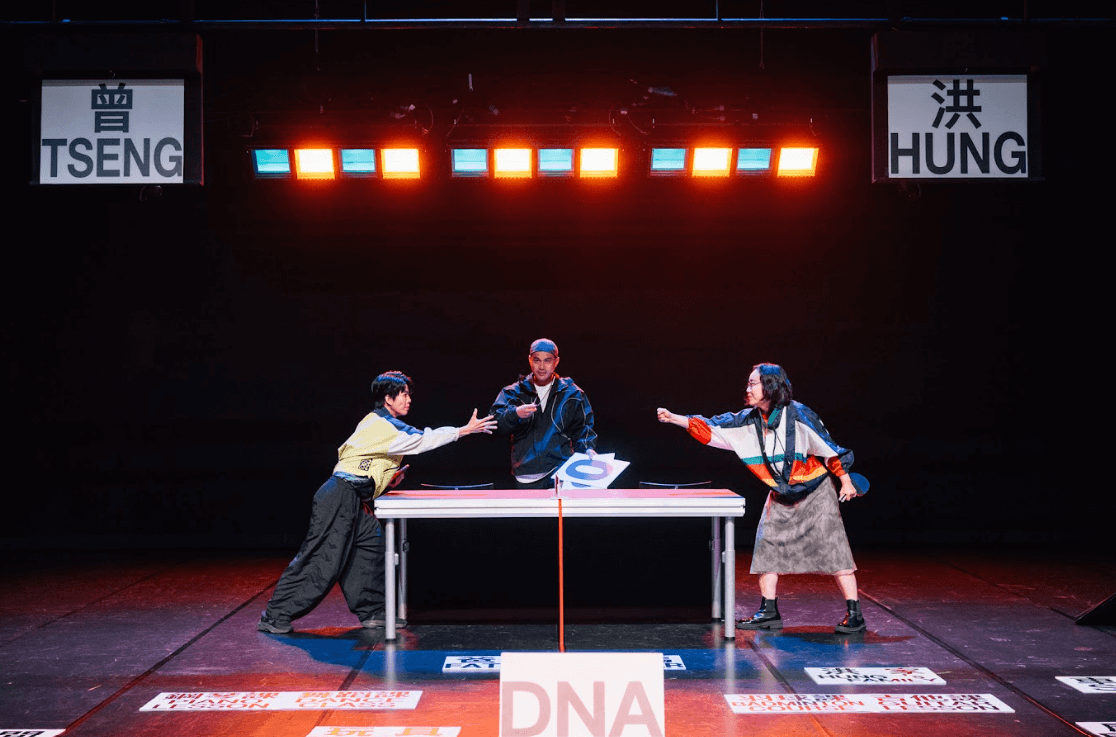

《FAMILY TRIANGLE:二生三,三生萬物》

「道生一,一生二,二生三,三生萬物。」這是老子《道德經》中的哲思,也是《FAMILY TRIANGLE:二生三,三生萬物》的創作起點。

這齣為期四年的創作計畫,始於2022年臺北表演藝術中心的《三生萬物》。三位創作者洪千涵、洪唯堯、曾睿琁從自身關係出發,將「姊弟、妻妻、姻親」的真實連結搬上舞台,並進一步探索一個深刻的提問:當姊姊向弟弟借精,嘗試與伴侶的卵子結合,孕育出共同的下一代,這樣的選擇是否可行?從生殖技術的角度來看,這看似簡單,但其背後的家庭倫理與情感張力,遠比想像中複雜。

作品以「二」為單位,細膩地爬梳姊弟間不斷比較的關係、姊姊與妻子間關於姓氏的討論,以及弟弟與姻親間新生的姊弟情誼。當兩人關係緊張時,第三人往往被捲入其中,成為緩衝或轉移的角色,作品透過這些層層交織的「三角關係」,不僅照見家庭秩序中的混沌與可能,也映照出每個人作為個體在愛、血緣與身分之間的掙扎。

更有趣的是,演員在真實世界的身份,正巧也對應著舞台上的關係,這也再次呼應了「超限動」主題中「虛」與「實」交錯的提問。

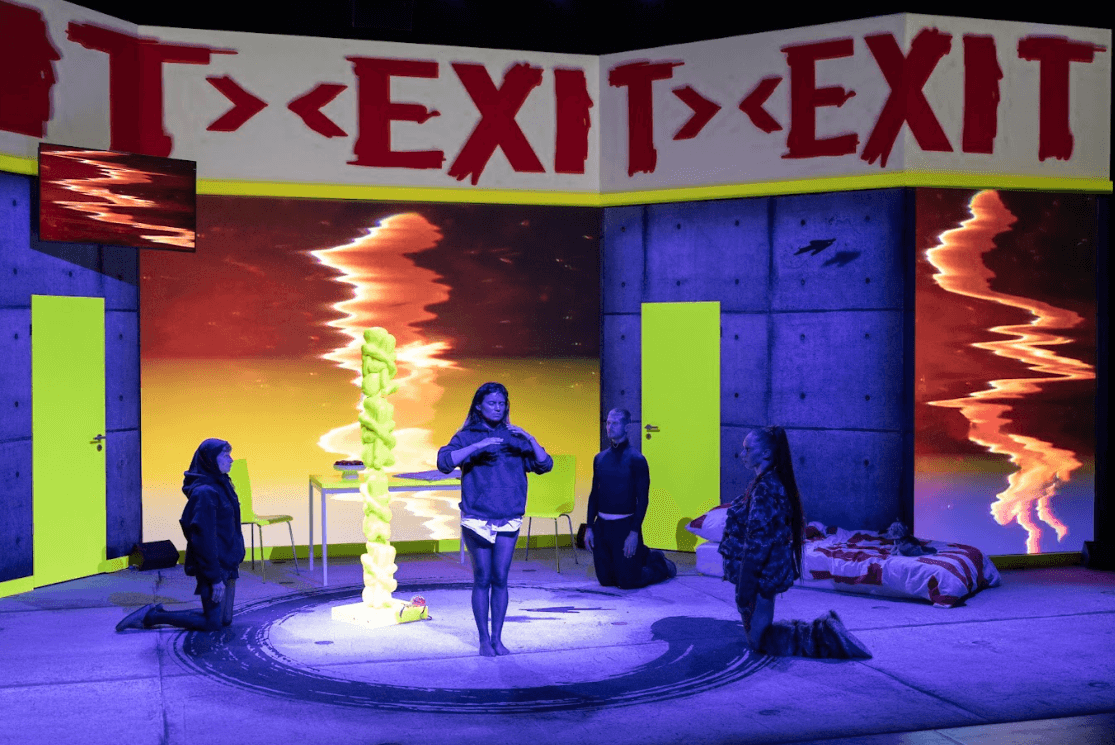

《安琪拉拉拉(無限循環中)》

當社群媒體上精心打造的形象,反過來牽動現實生活的軌跡,我們如何辨別真實與幻象?

德國導演蘇珊娜.甘迺迪(Susanne Kennedy)與跨領域藝術家馬庫斯.塞爾(Markus Selg)合作,帶來《安琪拉拉拉(無限循環中)》。這場打散五感、破壞三觀的演出,就像一面映照人類數位生存處境的鏡子。舞台上,一位名叫安琪拉的網紅有著看似完美的生活,一切日常瑣事都在鏡頭前展示,然而當她罹患一種神祕疾病,身體逐漸失控、感官變得模糊,這場無盡的循環,便從日常跌入異常,不斷在醒與夢、生與死之間循環往返,暗示著一種深層的空洞。

作品將安琪拉的意識、夢境與身體,化為幽暗又燦爛的投影與場景,猶如數位時代焦慮的縮影。觀眾將跟隨她,被帶入一場持續迴盪的夢境,經歷一場迷幻的旅程。

藝術家馬庫斯.塞爾(Markus Selg)與德國導演蘇珊娜.甘迺迪(Susanne Kennedy)/ 攝影 © Bea Borgers

藝術家馬庫斯.塞爾(Markus Selg)與德國導演蘇珊娜.甘迺迪(Susanne Kennedy)/ 攝影 © Bea Borgers

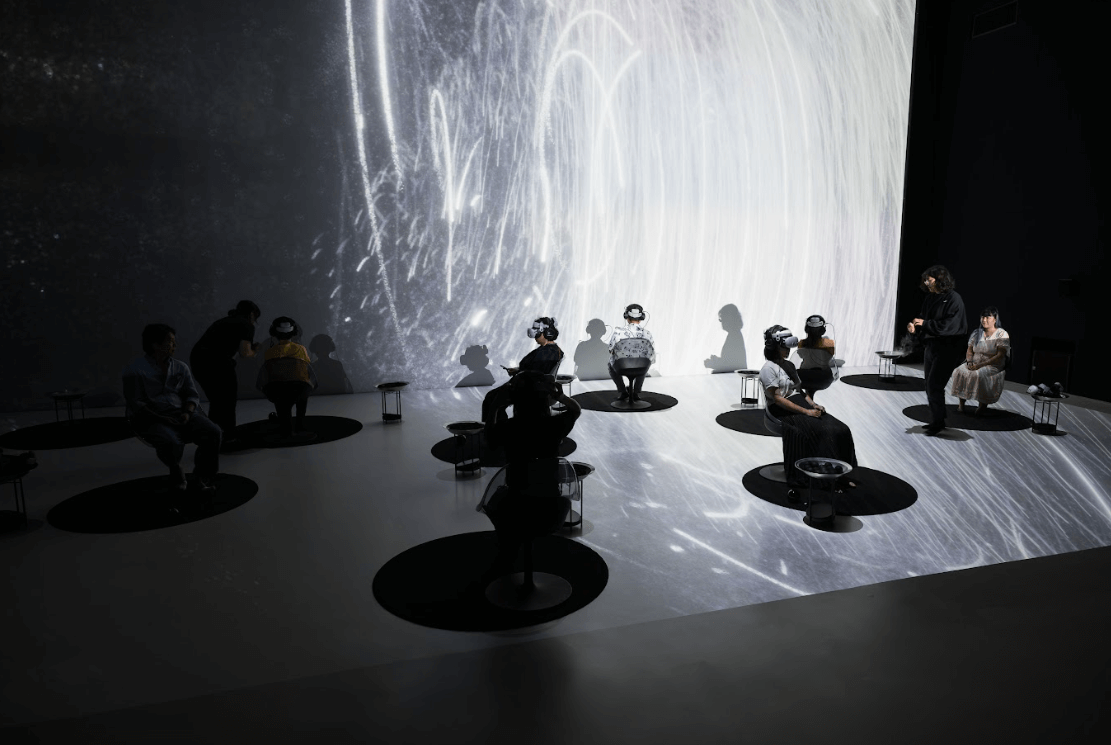

《暗宇之感》

根據現代宇宙學的標準模型,宇宙的總質能中,肉眼可見的「普通物質」(如恆星、行星、星系、塵埃等)僅佔約5%。因此,在我們的世界裡,有超過95%的存在是我們看不見、也摸不著的。然而當最先進的科學儀器都難以捕捉這些「不可見」的力量,我們是否能用另一種方式去感受它的存在?

作為本屆藝術節的長線節目,編舞家蘇文琪帶來的沉浸式作品《暗宇之感》,正是一場回應這個提問的感官探索。她帶領舞者與團隊,深入澳洲地下一公里深的物理實驗室,以身體作為探測器,將科學理論轉譯為直觀的動作。在這場VR展演中,觀眾將跟隨舞者們一同進入一個由身體、聲音與粒子共同構成的虛擬宇宙。聲音隨著觀眾的每一次移動而變化,引導我們在黑暗中探索。

《暗宇之感》邀請觀眾一同潛入這片黑暗,在無聲的牽引中,用身體去感受宇宙的未知,也重新思考,我們為何需要藝術來回應那些無法被完全解釋的存在。

編舞家暨YILAB當代舞團藝術總監蘇文琪

編舞家暨YILAB當代舞團藝術總監蘇文琪

《斷片》

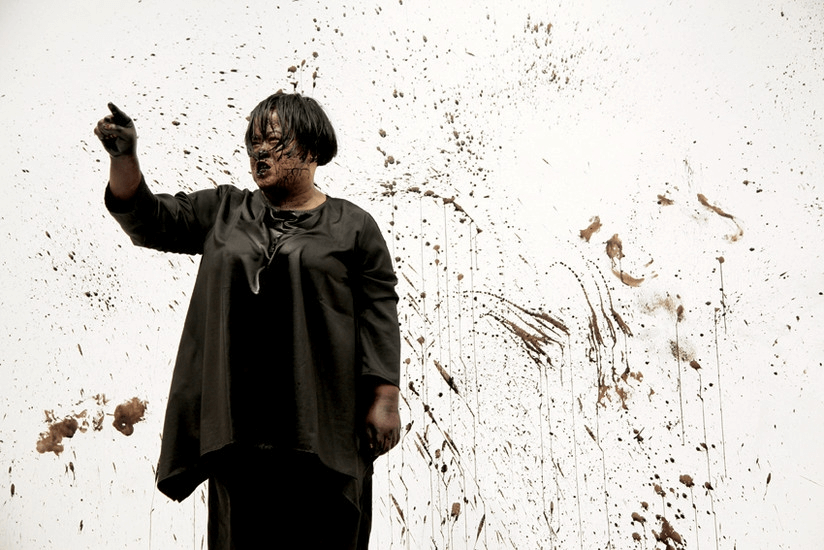

由印尼國寶級藝術家麥拉蒂.蘇若道默(Melati Suryodarmo)執導,《斷片》是她從個人極限耐力美學,首次轉向群體舞作的重要呈現。作品以當前社會秩序的「斷片」為起點,探索人類如何在混亂與失敗中,找到新的共存方式。

這場雖荒謬卻詩意的演出,集結來自印尼、臺灣、新加坡的藝術家。舞者們在瀰漫的煙霧與光影中,從近乎靜止到瞬間爆發,在舞台上模仿動物姿態,在人與自然、個體與群體間游移,彷彿在共同經歷一場從疏離到連結的儀式。這場表演邀請觀眾一同感受意想不到的連結,以及對重建可能性的探索。

印尼國寶級藝術家麥拉蒂.蘇若道默(Melati Suryodarmo)/圖片來源:Asia Society

印尼國寶級藝術家麥拉蒂.蘇若道默(Melati Suryodarmo)/圖片來源:Asia Society

《此時此地》

作為藝術節最後登場的節目,來自賽浦勒斯的藝術家瑪麗亞.哈薩比(Maria Hassabi)帶來獨舞作品《此時此地》。這是一場沒有劇情、沒有配樂,卻充滿極致張力的演出。哈薩比將身體化為一座「活雕塑」,透過高度訓練的「減速技術」,以極慢、近乎靜止的動作,讓每一寸肌肉的轉換、每一絲呼吸的流動,都成為可被凝視的細節。

《此時此地》環繞著「舞台性」與「觀看」的核心概念,將觀眾帶回到「當下」的敏感狀態,感受每一絲微小的變化。正如哈薩比所言,她關心的不是「慢」,而是讓觀眾有足夠的空間,在凝視這些身體影像的過程中,投射與連結各自的經驗,重新體驗真實的力量。

節目詳情請上臺北表演藝術中心官網查詢

購票請上OPENTIX:https://www.opentix.life

➤ 訂閱實體雜誌請按此

➤ 單期購買請洽全國各大實體、網路書店

VERSE 深度探討當代文化趨勢,並提供關於音樂、閱讀、電影、飲食的文化觀點,對於當下發生事物提出系統性的詮釋與回應。