不斷變動的風景:臺灣近代美術中的阿里山

翻開地圖,找不到名為「阿里山」的山峰,因為它是一片廣袤山區。日治時期,阿里山因林業資源與宜人氣候,成為產業觀光重鎮,吸引無數人朝聖。畫家們以彩筆捕捉的風景,不僅是景觀紀錄,更是歷史情境的留存。本篇摘自《阿里山不是一座山》,將透過陳澄波、石川欽一郎等名家珍貴畫作,帶你重返阿里山,一窺那超越自然生態、在人文層面同樣深刻的百年故事。

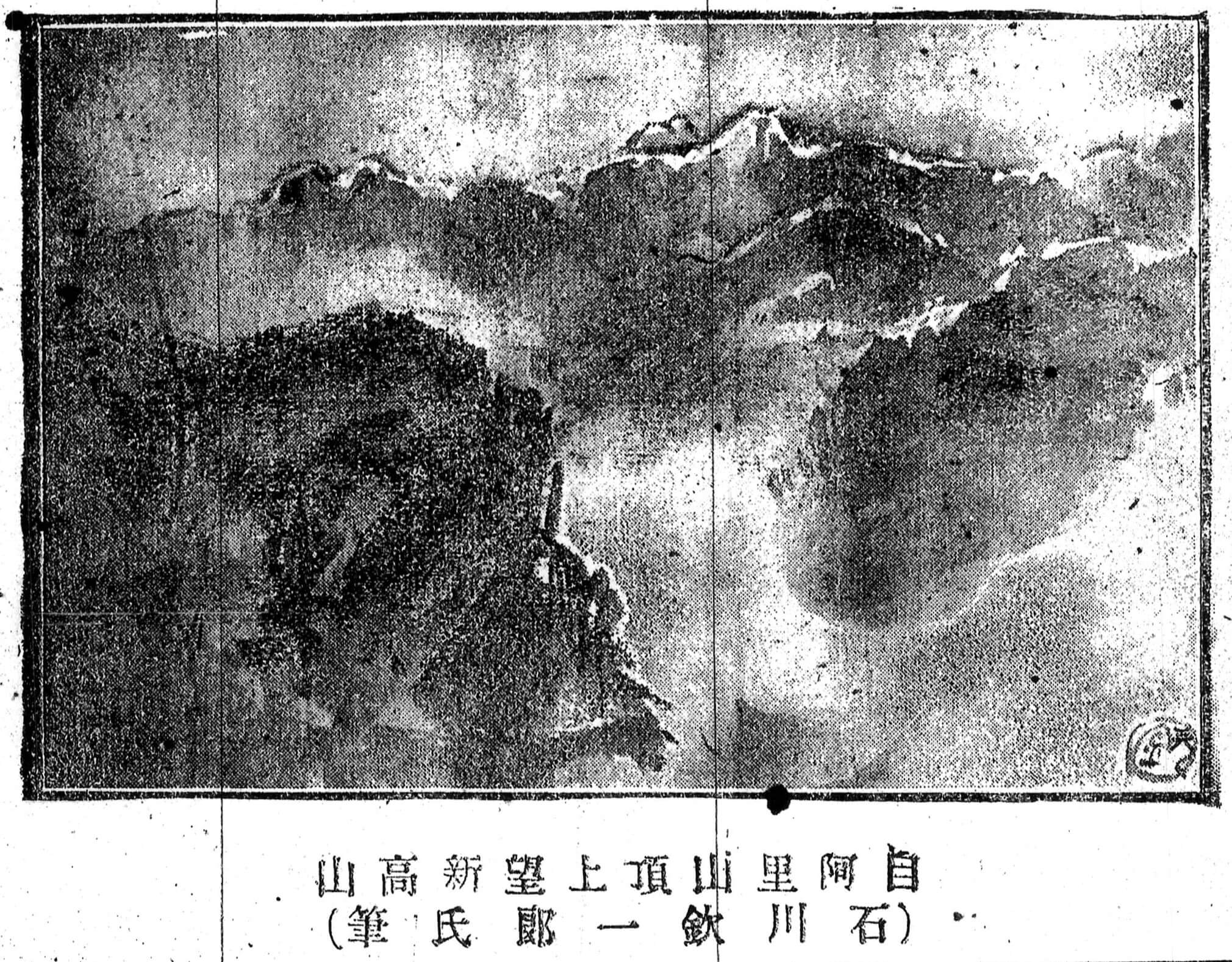

一九一二年九月底,石川欽一郎自阿里山遙望新高山的油畫於臺北中學校展出。這是目前所能見到的資料中,最早展示阿里山畫作的紀錄。以陸軍翻譯官的身分來到臺灣、又因繪畫長才深獲總督府重用的石川,心裡多少清楚此次繪製阿里山風景的政治意義;但他或許沒有料到,阿里山在之後的日子裡,會成為畫家們反覆描繪,甚至在臺灣美術史上佔有一席之地的主題。

日治時期的阿里山繪畫與山林的開發有很密切的關係。當石川欽一郎創作阿里山油畫的時候,嘉義至二萬平的鐵路鋪設工程正進入尾聲,阿里山的檜材也被送往東京,準備在即將揭幕的明治紀念拓殖博覽會亮相。在阿里山作業所的委託下,石川於當年四月入山,陸續完成數件作品寄至日本內地。雖然不確定是否參加了博覽會,不過他之所以能在第一時間踏進山間、揮筆作畫,想必與官方有意宣揚阿里山的開發成果有所關聯。鐵路的通車尤其重要,因為人們終於能夠深入無盡藏的森林,而山上的木材連同一幅幅風景,也得以藉由發達的交通送往各地。

以下按歷史脈絡將阿里山的繪畫發展分作三個時間區段,藉由史料及作品的相互參照,探討畫家們在不同的時代下,如何選擇與詮釋阿里山的景色。

題材的探索(1912-1925)

石川欽一郎,自阿里山頂上望新高山,1912。

石川欽一郎,自阿里山頂上望新高山,1912。

回顧阿里山的發展史,自一九一二年鐵路通車,至一九二六年新高山登山步道啟用,大致可以視為政府著重於林產資源開發的時期。這段期間的阿里山相關畫作數量不多,大部分僅見於報刊等出版品,其中最早的作品圖像,當屬石川欽一郎刊登於《臺灣日日新報》上的兩幅水彩畫。〈自阿里山頂上望新高山〉畫的是遠眺新高山稜線的景致,前景疑似瀰漫著雲氣,襯托新高山的悠遠;而〈阿里山神木周圍六十四尺〉則是鎖定參天的古老巨木,奠定了日後在神木一帶取景的構圖。

稍晚於石川欽一郎入山者,還有來自日本的金森南耕。一九一三年他接受總督府的委託來到臺灣,負責繪製教學用的掛圖;工作之餘,他不忘遊歷臺灣各地,並在同年三月發表了〈新高山全景〉一作。這件作品的畫面構成近似於早前的石川欽一郎,在阿里山開發初期,這樣的景色顯然最具代表性。之後如古城江觀、齋藤龍江所畫的新高山,皆是從相近的角度遙望山頭,一方面凸顯出新高山遙不可及的距離感,另一方面也反映登山道路開通以前,畫家在作畫取景上的侷限。

石川欽一郎,〈阿里山神木周圍六十四尺〉,1912。

石川欽一郎,〈阿里山神木周圍六十四尺〉,1912。

由於阿里山尚未被規畫為旅遊景點,山中的交通亦不發達,所以諸如櫻花、雲海、日出等日後成為觀光亮點的風景都不見於此時期的畫作。有鐵路行經、易達性較高的神木,以及舉目遠眺的新高山,則是當時在阿里山上較值得一看的景色。具有神性的「神木」與有「靈峰」之稱的新高山,共構出早年人們對阿里山風景的印象,並且被覆蓋上一層神聖、難以親近的面紗。

風景的建立(1926-1932)

一九二六年十一月八日,「臺灣山岳會」宣告成立,該會會員涵蓋官方及民間人士,是日治時期規模最大的登山團體。一週後,阿里山至新高山的登山道路歷經約兩個月的工程,於十四日舉辦開通儀式。步道的建置,讓登頂新高山的門檻大幅降低,帶動了登山的熱潮;於此同時,臺灣山岳會透過出版刊物、舉辦演講與展覽,不遺餘力地推廣健行、登山等活動,使得臺灣興起了登山風氣,只不過仍是以日人為主體。

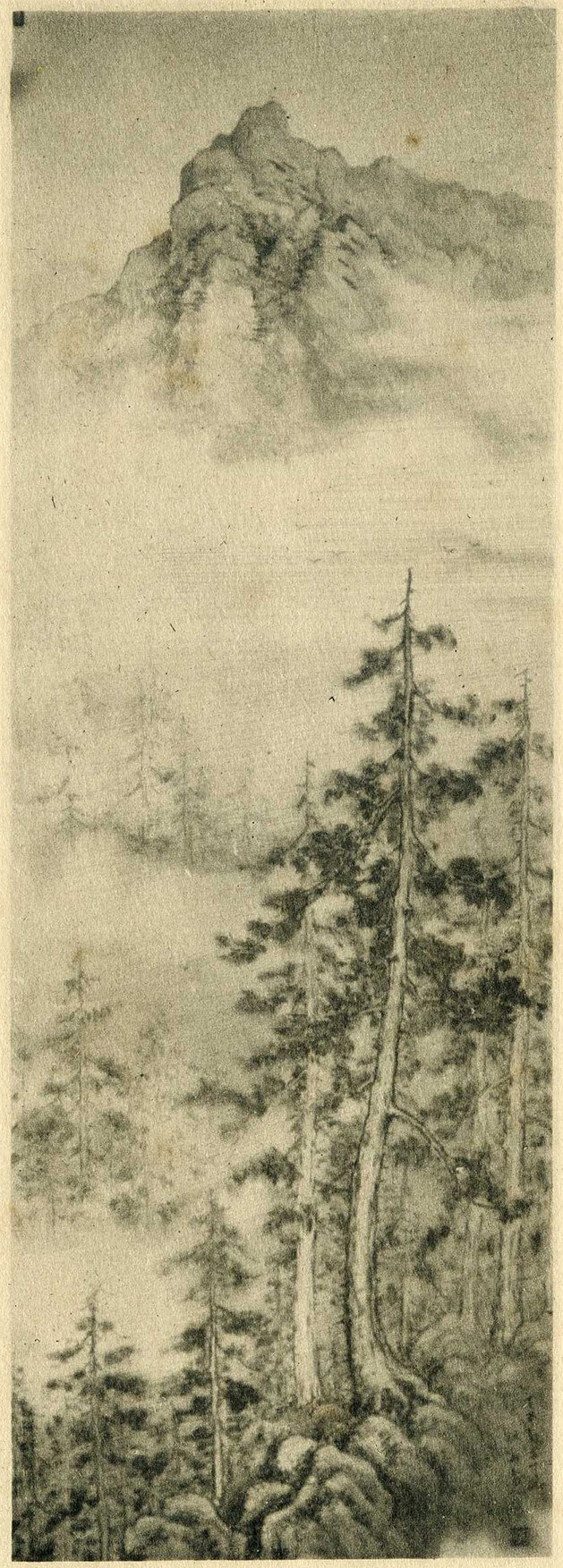

片山仙羽,〈高山爽秋〉,1927。

片山仙羽,〈高山爽秋〉,1927。

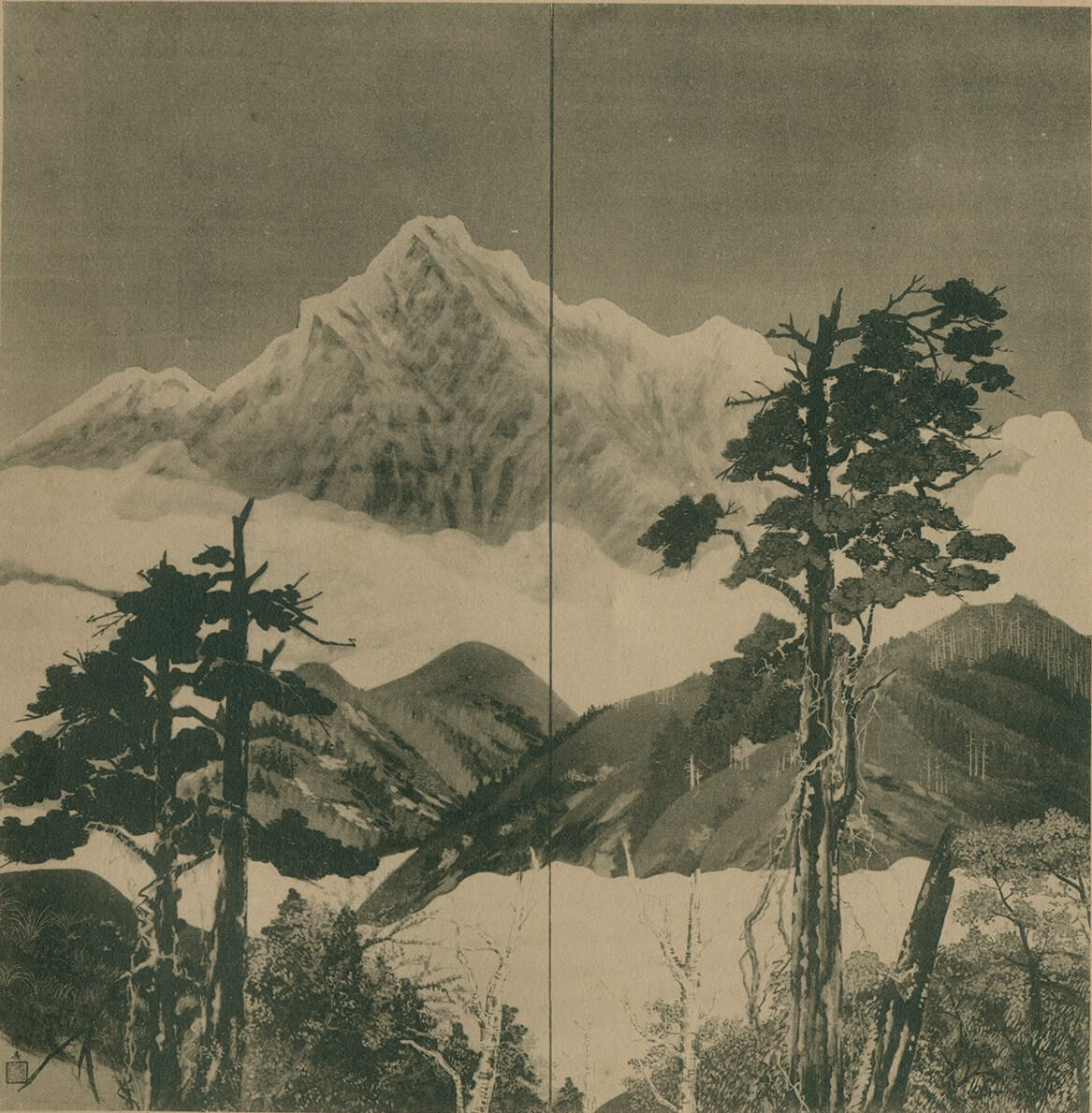

當登山道路開通以後,人與山的距離拉近,方能有如〈高山爽秋〉那樣取景的畫作出現。之後像是那須雅城的〈新高〉(1929)、〈新高山之圖〉(1930)與常久常春的〈新高山〉(1932),也都是得利於登山步道的創作。前二者可能是新高主峰或東峰;而後者與照片比對,推測是在西山(即新高西峰)取景,是在攻頂前所能見到的景色。

常久常春,〈新高山〉,1932。

常久常春,〈新高山〉,1932。

登山及旅遊風氣之所以勃興,更關鍵的因素或許是一九二七年舉辦的「臺灣八景」票選活動。這項活動在地方政府的宣傳與動員之下,總計得到三億五千多萬票的驚人成績;其中,阿里山於第一階段獲得兩千五百多萬票,名列第四,並在第二階段的審查中雀屏中選,成為臺灣八景之一。

儘管無法確定此時期有多少畫家是基於臺灣八景的訂定而造訪阿里山,但在票選活動之後形成的觀光風氣,確實有可能是畫家願意入山的原因。再加上這段期間阿里山的基礎建設漸趨成熟,過往以資源開發為導向的林場轉變為利於民眾遊憩的名勝,阿里山的風景也逐漸發展出固定的觀看方式——因為人們不再是四處張望摸索的探險者,而是在官方的引導下有明確觀賞目的的觀光客。

公園的宣傳(1933-1941)

一九三三年,臺灣總督府成立「國立公園調查會」,著手進行國立公園設置的相關評估與準備。除了中央政府的研議,地方團體也積極響應。日本頒布〈國立公園法〉不久,嘉義官民遂籌組「阿里山國立公園協會」,透過在地動員舉辦各式活動,推動國立公園的設置。該會先後委託西村宇一和金子常光設計阿里山觀光摺頁,並繪製阿里山國立公園鳥瞰圖,詳細介紹當地的旅遊資訊與風景特色。

國立公園的設置浪潮,促使許多阿里山相關畫作被生產與觀看,並且以相當多元的方式出現於大眾面前。如《新高阿里山》作為刊載阿里山資訊的媒體之一,不但前四期的封面皆為圖畫,內頁還可見數幅水彩風景,應都是出自畫家丸山晚霞之手。丸山晚霞酷愛石楠花(即中文所稱的杜鵑花),一九三一年初次來臺時,便將在祝山所畫的石楠速寫投稿至報紙上。另外在陳澄波的〈阿里山之春〉,則可以看到櫻花沿路盛開的景象。

陳澄波,〈阿里山之春〉,1935。

陳澄波,〈阿里山之春〉,1935。

除了花卉植物,在阿里山上「觀日」更是不容錯過的行程。在祝山遠眺自新高山稜線升起的旭日,不只是單純的風景欣賞,背後更承載尊皇愛國的意涵。於此同時,畫家們還注意到了阿里山的日落景致。他們觀賞夕陽的地點,約莫在沼平至二萬平一帶向西眺望,故可看到塔山的山影位於畫面右方。他們的作品當中還包含了雲海的描繪,在夕陽西沉之際如波濤般流動、翻湧的雲氣,為畫面增添帶有詩意的美感,可說是與日出截然不同的氛圍。

當時為宣傳觀光而繪製的阿里山鳥瞰圖充滿著大量人造的設施——神社、學校、俱樂部、郵便局,甚至連植物園和動物園的預定地都標示其中,再再強調阿里山國立公園是一座自然與人文交融的樂園,人們得以在此欣賞山林風景,但不至於偏離文明生活。從油畫作品到明信片與鳥瞰圖,這些圖像透過展覽與印刷呈現於大眾眼前,在這個倡議成立國立公園的時代,不斷召喚著遊客走入畫裡的風景。

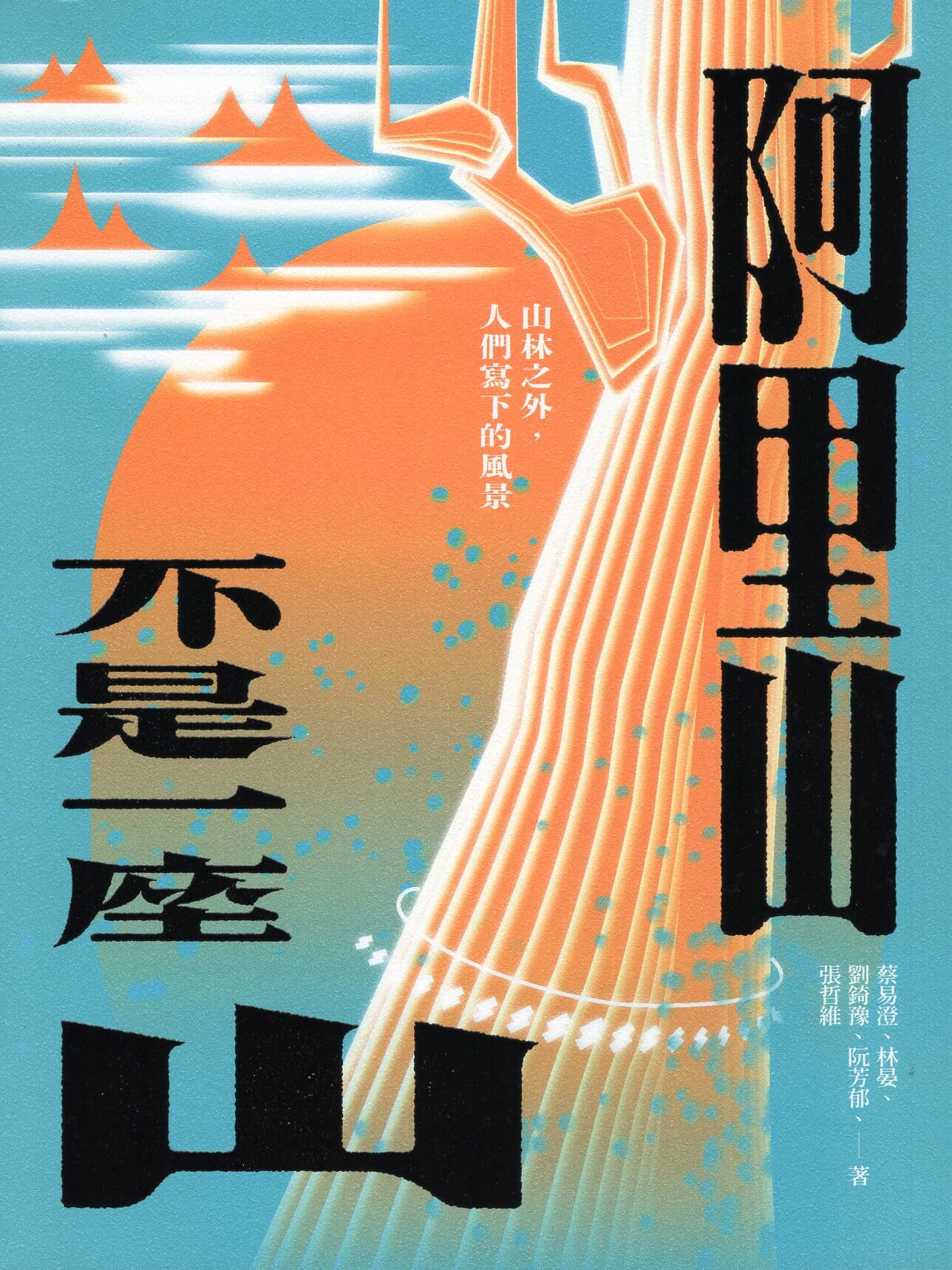

本文摘錄自《阿里山不是一座山》/蔡易澄、林晏、劉錡豫、阮芳郁、張哲維著.農業部林業及自然保育署阿里山林鐵及文資處出版

➤ 訂閱實體雜誌請按此

➤ 單期購買請洽全國各大實體、網路書店

VERSE 深度探討當代文化趨勢,並提供關於音樂、閱讀、電影、飲食的文化觀點,對於當下發生事物提出系統性的詮釋與回應。