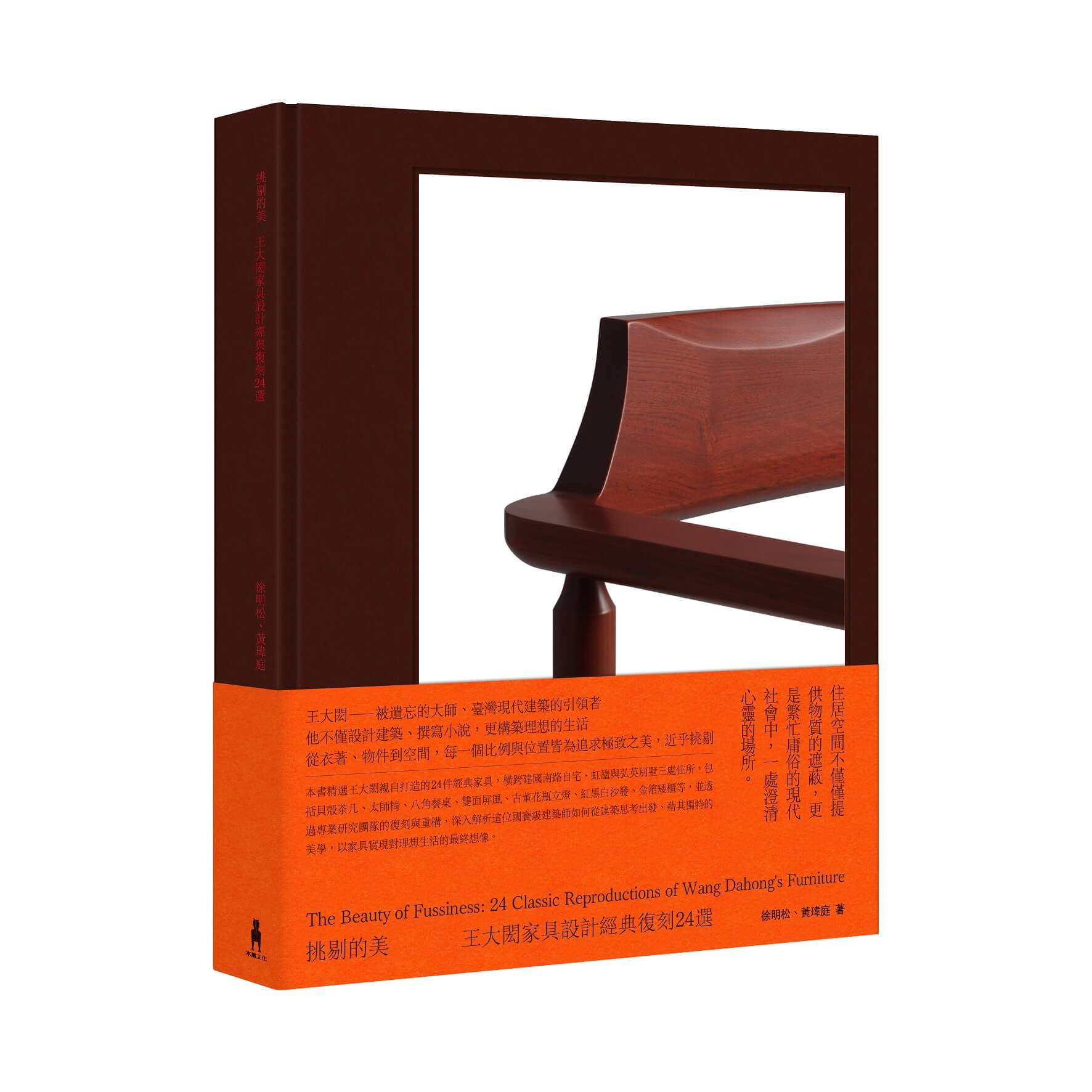

國寶建築師王大閎的家:《挑剔的美》24件傳世家具見證建築大師的生活美學

國寶級建築師王大閎,不僅構築了建築,更以家具實踐對理想生活的最終想像。他以近乎挑剔的眼光,融合東方美學與現代主義,將家具視為微型建築。本書記錄了王大閎為三棟私宅設計並挑選的24件家具,它們不僅反映形式之美,也體現一位建築詩人如何將極致精神延伸至一桌一椅。

「服裝是我們身體的外殼;建築是我們生活的外殼。我們依照自己身體的外型來設計衣服;我們根據自己生活的內容來設計房屋。」——王大閎

PROFILE|王大閎(1917-2018)

臺灣戰後第一代建築師,當年建築界的風雲人物,活躍於1950至1970年代,1980年代後逐漸淡出建築舞臺。王大閎家世顯赫,童年成長於蘇州,十三歲便出國留學,中學就讀於瑞士法語區一所位於日內瓦湖畔的貴族學校,1941年畢業於哈佛大學設計研究所(Harvard Graduate School of Design; GSD),為包浩斯第一任校長華特・葛羅培斯(Walter Gropius)的得意門生,因此王大閎的設計繼承了包浩斯的現代性精神,並在此基礎上融合了華人文化傳統。

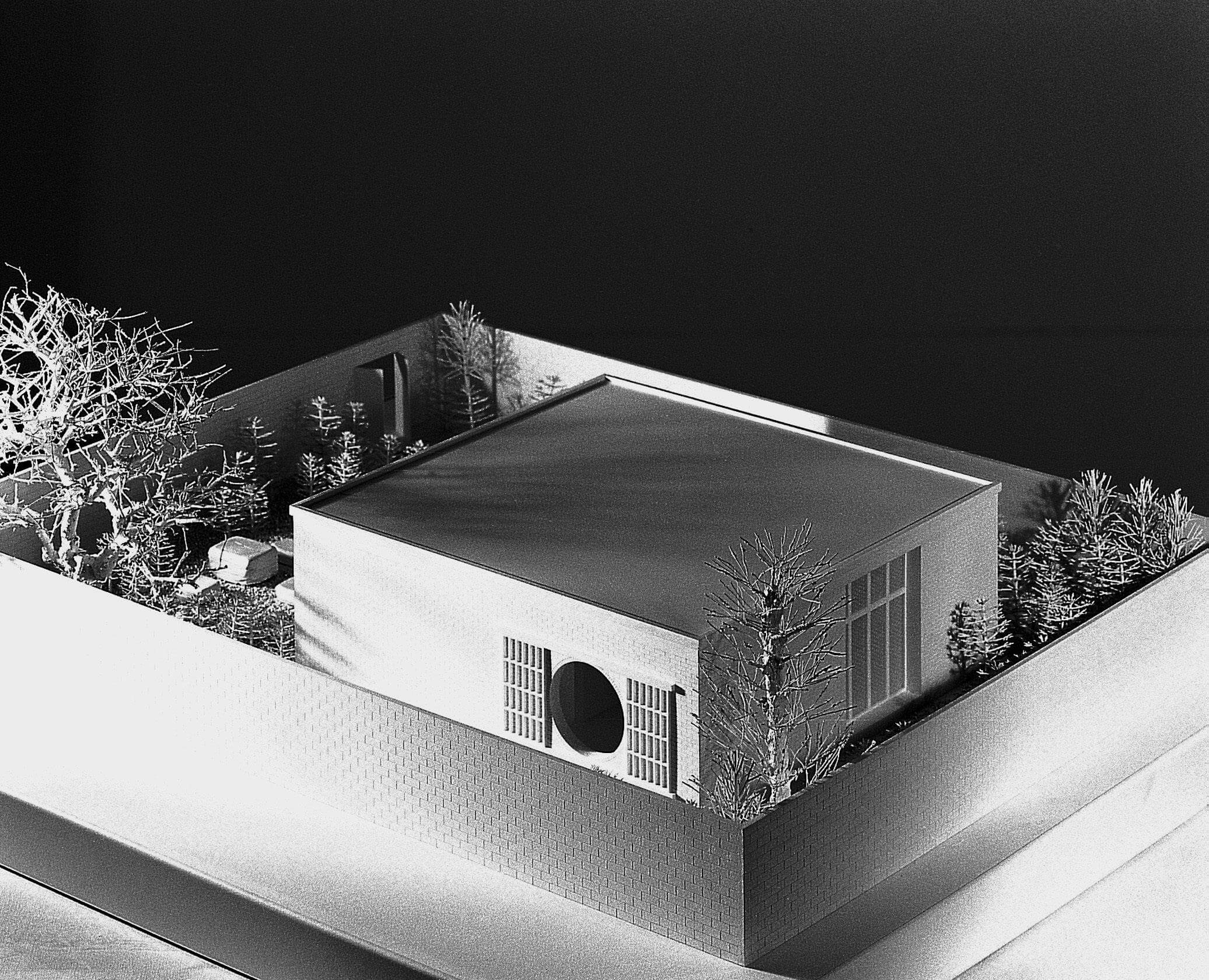

1949年國民政府撤退來臺,王大閎短暫於香港停留兩年左右,1952年奉父親王寵惠之命來臺,隔年設計來臺第一棟建築,建國南路自宅(1953),即震驚建築界—一棟融合華人情調的現代住宅,坐落於滿街日治或閩南式建築的臺北城市中,顯得有些獨特與孤寂。隨後,王大閎又設計了國父紀念館(1972)、外交部(1971)等多棟重要的公共建築,而名噪一時。自2006年以來,「王大閎學」推陳出新,他的知名度從建築界擴及至藝術圈,甚而到一般大眾的視野裡,其中關鍵性的因素就是2013至2017年建國南路自宅的異地重建,讓更多人可以走入王大閎設計的空間,因而引起更多的關注度與迴響。

建國南路自宅的異地重建,讓我們對王大閎的作品有更細膩的認識,包含門扇比例、材料選擇、模矩制定、植栽與擺設,以及家具設計與空間關係等,皆可真實體驗住宅的魅力。

建國南路自宅模型,斜側面鳥瞰。圖片由徐明松提供,鄒昌銘攝,林健成工作室製作模型。

建國南路自宅模型,斜側面鳥瞰。圖片由徐明松提供,鄒昌銘攝,林健成工作室製作模型。

2019年,王大閎建築研究與保存學會啟動王大閎的建國南路自宅、虹廬及弘英別墅等三棟自宅裡主要家具的3D數位模型重建計畫,甚為驚訝王大閎三棟自宅的家具皆是親自設計的「單件」物件,其家具既現代又富有華人傳統旨趣。建築師跨界設計家具並不罕見,王大閎的老師葛羅培斯、馬歇爾・布魯耶(Marcel Breuer)3及崇拜的建築師密斯・凡德羅(Ludwig Mies van der Rohe)皆設計建築與家具,況且中式傳統家具與木構建築的結構、造型有著密切關係,「家具的造型淵源於建築造型,建築藝術是家具造型藝術的母體。人的生活習慣,影響了家具陳設,而家具又反過來影響建築空間。」

王大閎自小生活於傳統建築中,當然包括傳統家具,專業養成的前輩又皆涉獵這兩個領域,對他來說應是得心應手。與王家討論後,統計建國南路自宅有8件、虹廬24至25件、弘英別墅7至9件(與虹廬重複不計),共39至42件家具,每件皆需與各式工匠溝通設計,甚至請師傅塗裝精美的福州漆,儘管相較建築工程是小巫見大巫,但也得付出不少時間與心力,再者「單件」價格昂貴,足見王大閎對住居環境的重視。王大閎曾在〈服裝與建築〉一文以服裝比擬建築,說明精神需求與生活環境的重要性:「……我們注重的是衣和食,而疏忽了生活的外殼—我們生活的環境。……衣服不僅是為了遮蔽寒冷;房屋也不僅是為了遮風避雨。我們生活中還有一種更重要的需要—精神上的需要。……傑出的建築必須先有好的設計,設計才能滿足我們精神上的需要—美。」由此可知,對王大閎來說住居空間不僅僅是提供物質的遮蔽,更是繁忙庸俗的現代社會之中,一處澄清心靈的居所。

1953 建國南路自宅 Architect's House on Jianguo S. Road

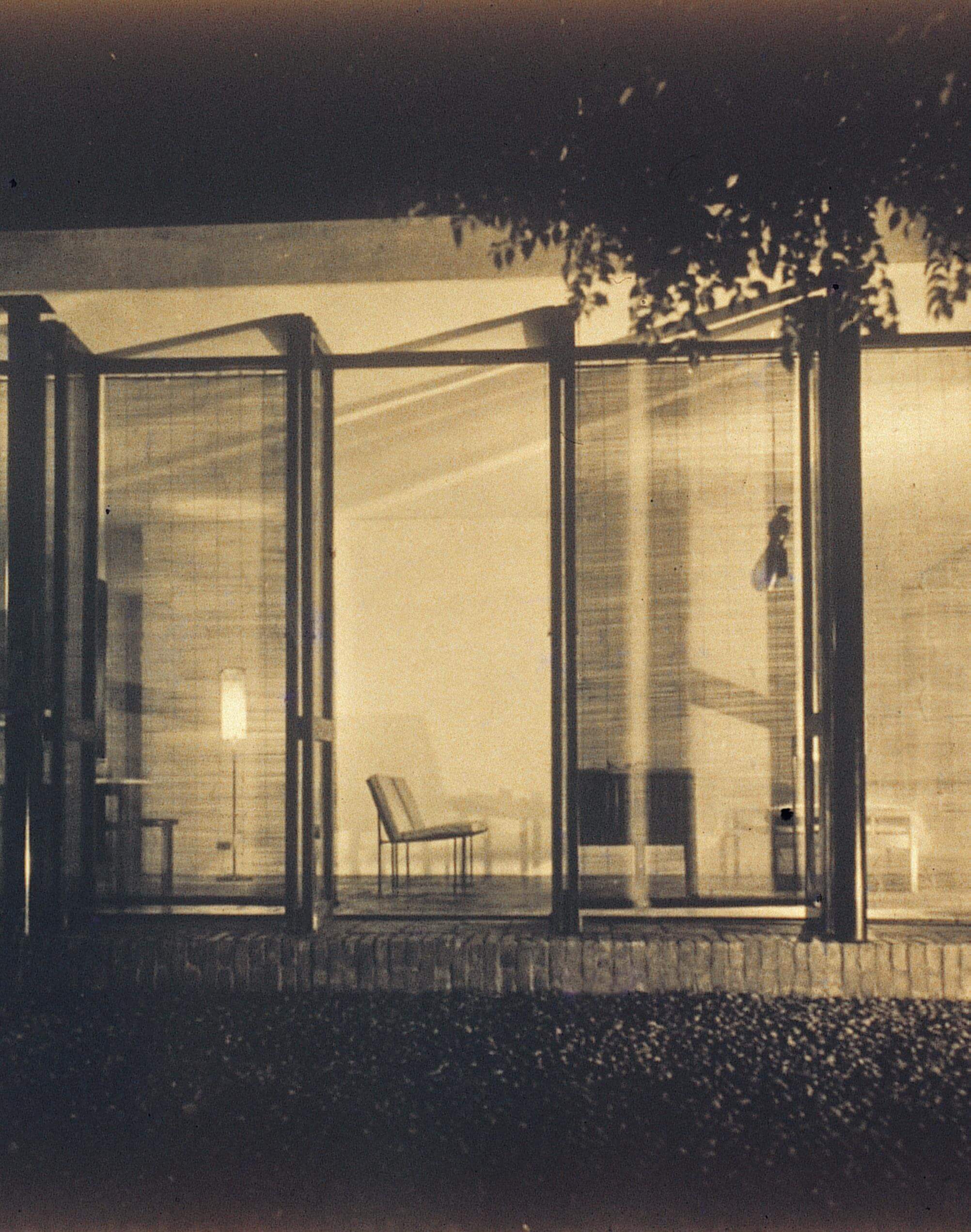

建國南路自宅舊照,夜景。圖片出自《今日建築》雜誌,1954年10月,第5期。

建國南路自宅舊照,夜景。圖片出自《今日建築》雜誌,1954年10月,第5期。

1945年第二次世界大戰落幕。1947年美國發起馬歇爾計畫,協助歐洲重建;中國境內卻仍陷在國共內戰的泥淖中,臺灣更爆發了令人寢食難安的二二八事件。該年王大閎回到上海,與友人陳占祥、陸謙受、鄭觀萱、黃作燊共組「五聯建築師事務所」,規劃「大上海都市計畫」。但由於國共內戰越演越烈,國民政府節節敗退,1949年退守臺灣,王大閎因此被迫離開上海,暫居香港,1952年年底應父親要求遷居臺北,隔年開設「大洪建築師事務所」,著手設計第一棟自宅,即開業後第一件建築作品:建國南路自宅。

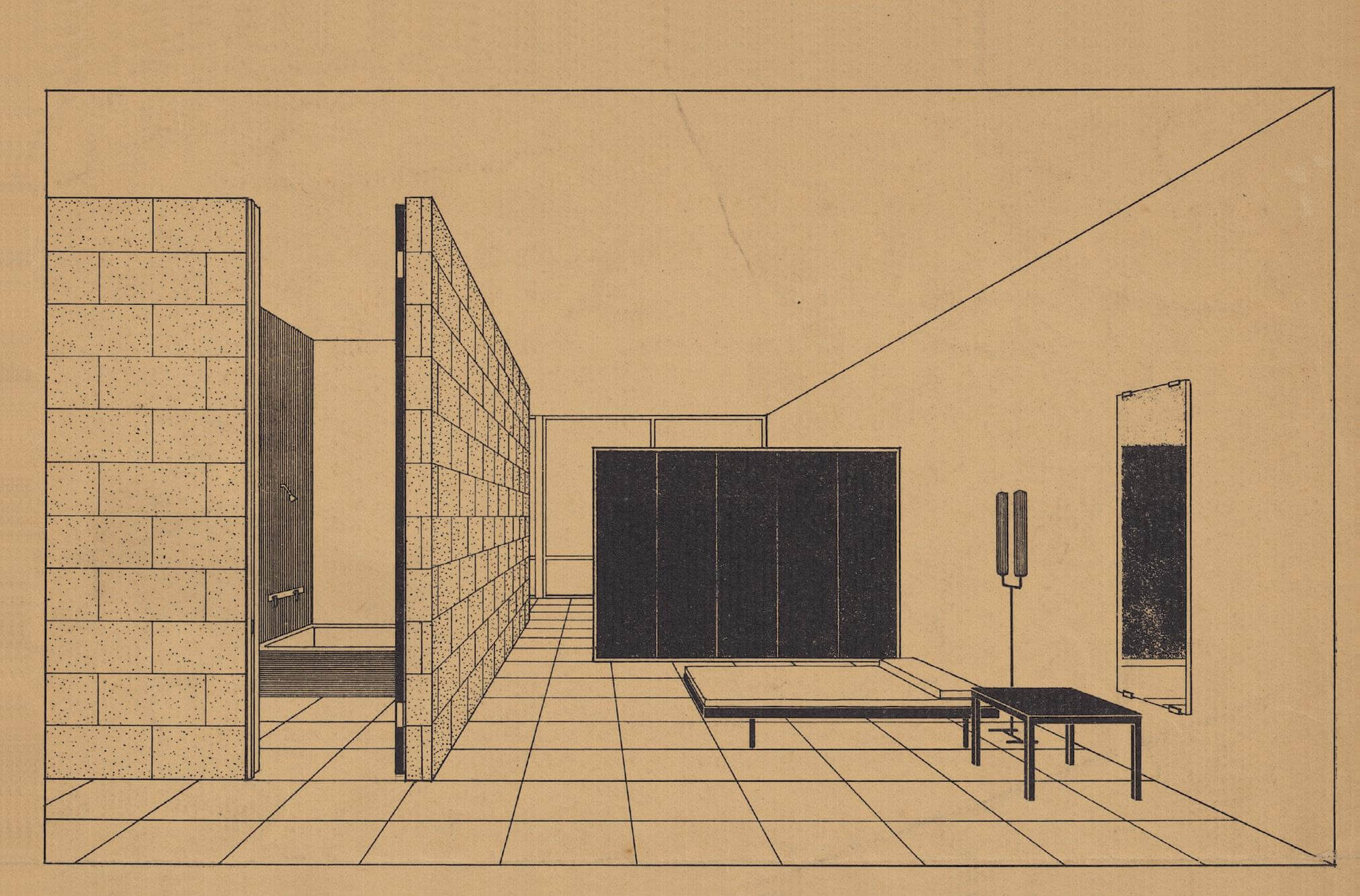

小住宅,臥室與浴室,透視圖,1947年。圖片出自《Interiors》雜誌。

小住宅,臥室與浴室,透視圖,1947年。圖片出自《Interiors》雜誌。

建國南路自宅是1947年小住宅的進一步嘗試,經過多年的思索,王大閎在密斯的建築語言中不斷的揣摩思索:「其實密斯的設計有極豐富的內涵,耐人尋味而優美寧靜,在繁忙庸俗的現代社會之中,提供我們一個澄清心靈的場所。我認為密斯所提出的這一個盡去繁瑣返璞歸真的方向,是一個極健全的方向。」建國南路自宅從空間設計到細節,都成熟地轉化德國建築師密斯的建築語言,實踐了東方文化中恬靜的生活觀。王大閎也更大膽地運用「朱紅色」,使空間色調明亮活潑,並以此作為文化及個人的象徵,如同音異字的大「閎」、大「洪」、「虹」廬、「弘」英。正如〈服裝與建築〉一文提及:「你的服裝代表你個人的修養。同樣地,我們的建築代表我們整個民族的文化。」建國南路自宅雖為王大閎的私人住宅,同時也是外交場所,偶爾作為王大閎個人及政府招待外賓的空間,文化的命題自然顯得重要,對王大閎來說不僅是「建築」這個硬體而已,是從內而外、從頭到腳一貫的精神表達,建築、材料、命名、事務所招牌、衣著等皆緊扣此議題。

重建的建國南路自宅,客廳望向餐廳。白儀芳攝。

重建的建國南路自宅,客廳望向餐廳。白儀芳攝。

重建的建國南路自宅,客廳一景。白儀芳攝。

重建的建國南路自宅,客廳一景。白儀芳攝。

重建的建國南路自宅,庭園與水池一景。白儀芳攝。

重建的建國南路自宅,庭園與水池一景。白儀芳攝。

建國南路自宅以家具定義空間,每個區域(廁所除外)皆有朱紅色家具的妝點,玄關有朱紅壁櫃、餐廳有朱紅圓餐凳、客廳有朱紅靠榻,臥室有朱紅衣櫥、床罩及窗簾。整體空間以白色牆面及黝黑地板為底,朱紅則成為空間奇妙的律動,有時整面襲來,有時又是片段的節奏,好比一位女士穿著素樸優雅,以口紅或配飾畫龍點睛。王大閎善用家具的高矮、垂直水平延伸的幾何節奏,加上適當的植栽與葫蘆吊掛,營造具東方況味的空間氛圍。

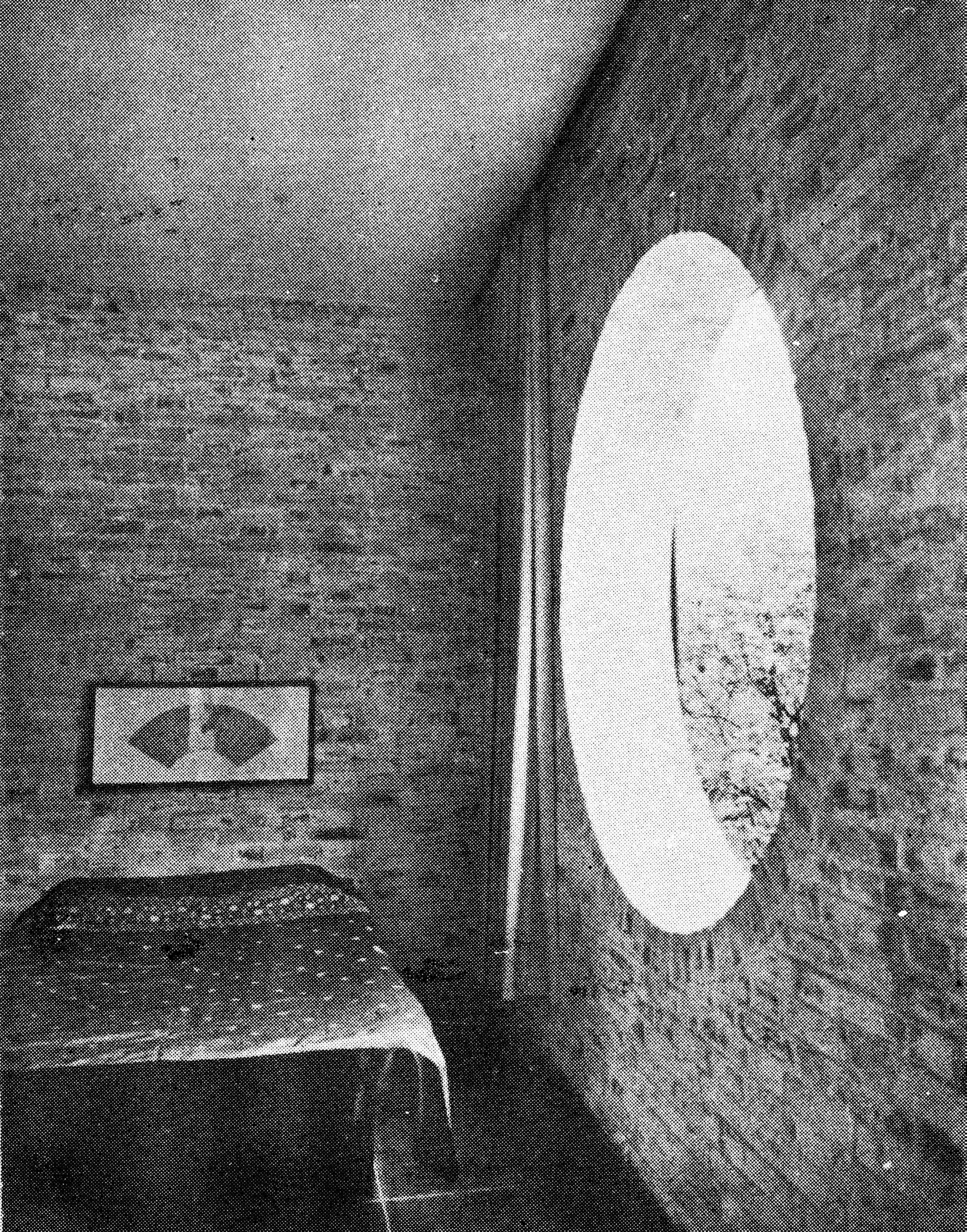

建國南路自宅舊照,臥室一景。出自《今日建築》雜誌,1954 年 10 月,第 5 期。

建國南路自宅舊照,臥室一景。出自《今日建築》雜誌,1954 年 10 月,第 5 期。

本文摘錄自《挑剔的美:王大閎家具設計經典復刻24選》/作者:徐明松, 黃瑋庭著.木馬文化出版

➤ 訂閱實體雜誌請按此

➤ 單期購買請洽全國各大實體、網路書店

VERSE 深度探討當代文化趨勢,並提供關於音樂、閱讀、電影、飲食的文化觀點,對於當下發生事物提出系統性的詮釋與回應。