獨家開箱「雲門典藏室」,與鄭宗龍走一趟雲門人的精神時光屋

適逢雲門50周年,《VERSE》獨家開箱位於淡水雲門劇場的典藏室,由藝術總監鄭宗龍擔任導覽員,看見這支傳奇舞團在台灣半世紀的精彩。

雲門舞集藝術總監鄭宗龍親自為《VERSE》導覽「雲門典藏室」。(攝影/吳昭晨)

走進雲門典藏室,每個雲門人都彷彿掉入精神時光屋—失去了時間感。在這座歷史的走廊裡,他們得以喚醒記憶汪洋中,自身獨一無二的雲門記憶;也在這裡,他們與先離開的故人們,再次相遇、相惜,也找到繼續前行的動力。

今年適逢雲門50周年,《VERSE》獨家開箱位於淡水雲門劇場的典藏室,由雲門舞集藝術總監鄭宗龍擔任導覽員,引領讀者透過他的雙眼(以及記憶之窗),看見這支傳奇舞團在台灣半世紀的精彩。

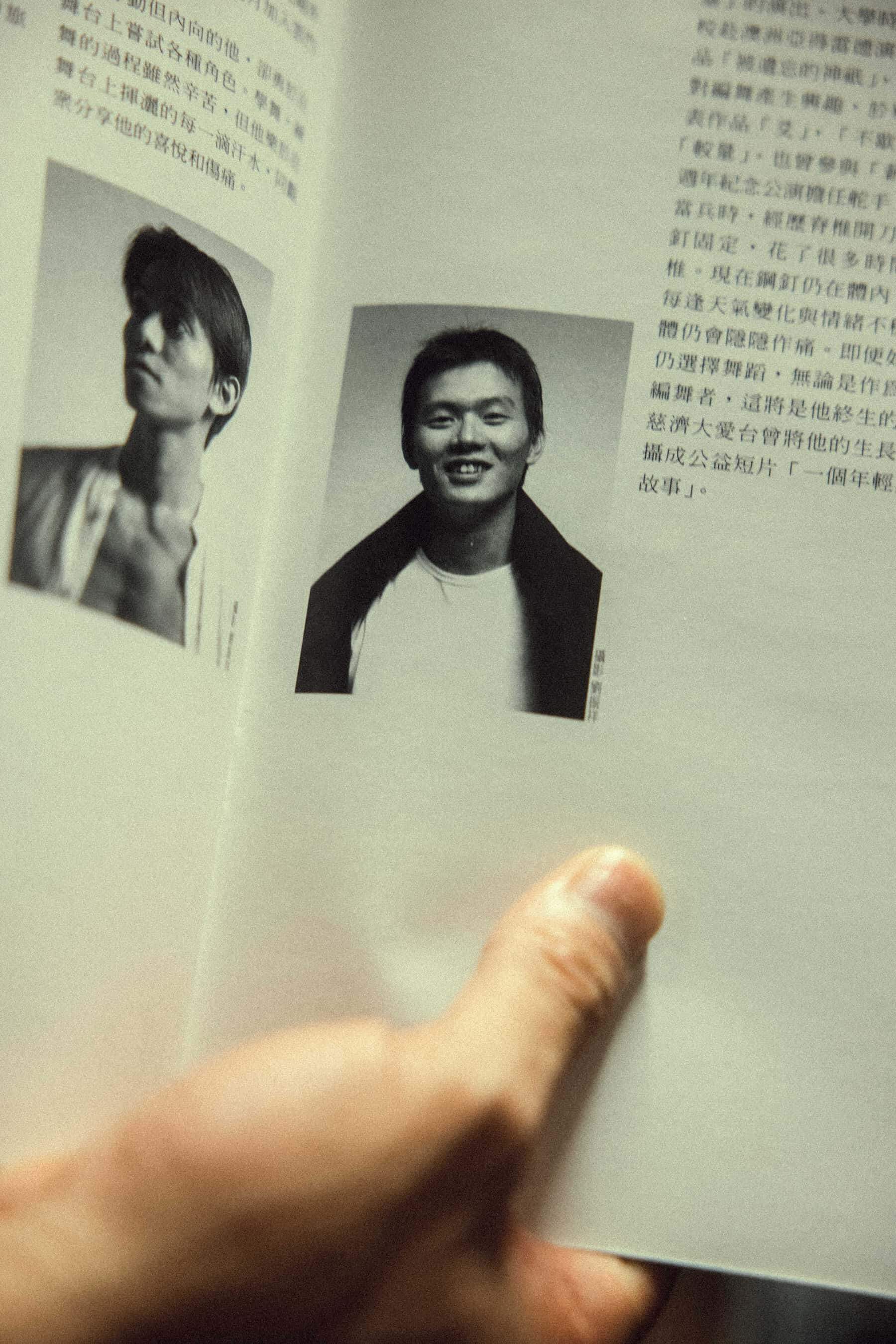

鄭宗龍從比人還高的層架之上,抽出一本冊子,順手一翻,書頁內竟是他2002年考進雲門舞集時的新人簡介。照片中的他,頭髮仍烏黑,笑顏還青澀,見到20年前的自己會不會起雞皮疙瘩?他開玩笑地說,「有一點被自己帥到。」

這裡是淡水雲門劇場地下1樓的典藏室。偌大的密室,佇立超過十五座高聳的檔案櫃,每一座似乎都代表著一個年分,甚至,一個時代。而雲門的前世今生,全都收藏在這近二十坪大的空間之中。

如今掌管雲門的鄭宗龍,此刻正在裡頭忙著翻箱倒櫃,一件件文物從典藏室魚貫出場,有過去演出的海報(數張)、歷年得獎的獎盃(數座),以及仔細護貝過的舊報紙(厚如磚頭)⋯⋯當一切物品按時序排開,眼下儼然是一部3D的紀錄片。

20年前的鄭宗龍。(攝影/吳昭晨)

像是一張1978年《薪傳》首演海報,是由攝影家王信為《薪傳》第一代舞者群拍攝的紀實影像。

「這位是吳興國老師、林秀偉老師、鄭淑姬老師⋯⋯然後林老師(林懷民)在這,那年他才31歲。」鄭宗龍向我解說照片背後的故事。畫面中,可以看見年輕的林懷民與22位舞者並肩而站,眼神卻未直視鏡頭,反倒是堅定地,望向相框之外的遠方,彷彿一幅預言,「你看以前的團員,每個人都有一種相似性,非常pure(清澈)。」

另一張是1973年雲門創團公演的海報,上頭記載:「攝影郭英聲,設計凌明聲,音樂史惟亮、周文中、李泰祥、沈錦堂、許常惠、許博允、溫隆信、賴德和⋯⋯」都是上世紀台灣文化界的一代名門。演出地點在台中中興堂,「你看票價那時候賣多少錢,20塊!最貴也才100塊而已。」

1978年《薪傳》首演海報。(攝影/吳昭晨)

雲門創團首演海報。(圖片/雲門基金會提供)

第一次看見鄭宗龍像個在遊樂園的孩子般興奮雀躍。他翻閱著這些珍貴史料,回望前人走過的足跡,似乎喚起他(身為雲門人)的記憶內核。問他此刻在典藏室的心情如何?他以一個慢速語調,發自內心地回答——「很開心的感覺。」

(攝影/吳昭晨)

保存走過的足跡

雲門從2002年開始進行文獻建置與管理,2005年正式成立典藏室(文獻室),位於復興北路231巷(後被命名為「雲門巷」的辦公室,後來逐步擴大規模。2015年,雲門搬到淡水雲門劇場現址,不只有了獨立的典藏室,甚至成立專責部門,有專門的職員負責系統化管理大量史料,是國內典藏資料最健全的表演藝術團體。

「這跟林老師的vision(遠見)有關。他本身是政大新聞系畢業,可以說是一位受過媒體訓練的文化人。」北藝大舞蹈學院副教授陳雅萍分析,雲門在創團第一年,林懷民就開始有意識地進行典藏工作,例如1973年在實踐堂舉行創團首演記者會,其新聞稿、《聯合報》後續報導原文,至今全都留存於典藏室,並完成數位化。

80年代,雲門展開「藝術與生活」聯展,帶著藝術家們在全台各鄉鎮巡演,「他們也會主動帶記者一起下鄉。這些報導令舞團獲得名氣,也讓巡演的意義被放大,例如一場在美濃的活動上了全國性的媒體—這件事就有了全國性。雲門行經美濃、新港到大甲,這一路被傳頌,形成一種文化運動。」陳雅萍指出,這樣的經營模式,讓雲門不只是一個舞團,而成為一種文化現象。

(攝影/吳昭晨)

雲門不只保留每一次的演出資料,如文宣海報、媒體報導、演出影音(從早期錄影帶,到後期的VCD、DVD等),後來更著手出版計畫,例如《野馬.耕牛.春蠶:雲門三十》、《跟雲門去流浪》、《飆舞》、《打開雲門》等,「論述能力非常強。」陳雅萍說。

一位雲門內部職員也分享,現在加入雲門的新進人員,報到後第一件事就是要讀完這些指定書目、看完雲門歷年重要舞作。如此扎實的新人訓練,也是拜多年典藏成效所賜。

有形的資產,無形的力量

除了典藏室之外,淡水雲門劇場還有一座倉庫,專門存放歷年舞作的衣服、道具,就連《薪傳》第一代舞者的演出服,至今都還掛在衣架上,翻開這些舊衣領口,標籤上還記載著歷代主人的名字。

今(2023)年雲門適逢50周年,《薪傳》睽違20年再度重演,林懷民曾提及,年輕一代的舞者大多自幼開始習舞,比起創團的舞者「平均高七公分」。但鄭宗龍說,「只要衣服還能穿得下的,就照樣穿。」當舞者穿上前人的衣服,或許在舞台上更有能量,「它有一種無形的連結在裡面。」

(攝影/吳昭晨)

留下舊衣的初衷是為了節儉?「當初林老師創團就不希望任何一齣舞作是只做一場的。所以你看,過了45年,《薪傳》依然可以演,也不用花太多錢去重製衣服。」鄭宗龍強調,「雲門是一個永續的舞團。」

過去50年來,雲門記錄著自己的足跡,其實過程中也留下不少台灣藝文大師的風采。

例如,今年甫過世的雕刻家朱銘——其家中的一張老照片被張照堂發現,後來被奚淞轉畫創作為版畫〈冬日海濱〉,雲門把版畫的照片製成1986年舞作《我的鄉愁,我的歌》的舞台大型黑白背景,至今也保存在典藏室中。此外,雲門舞集曾於1988年暫停,於1991年復出,當年復出首演的海報設計,以洪通畫作、董陽孜題字、霍榮齡設計,這些典藏保存不僅為了傳承,也等同是為這些文化工作者與時代做出記錄。

1986年《我的鄉愁,我的歌》由設計師楊其文操刀舞台設計,他將奚淞的版畫《冬日海濱》變成舞台背景。(圖片/雲門基金會提供)

把情緒收藏

已故的「雲門2」創團藝術總監、也是鄭宗龍的恩師羅曼菲,典藏室也存有她的身影。

鄭宗龍在一只不起眼的檔案夾中,翻出一本羅曼菲的筆記,書封的插畫取自蔣勳詩畫集《來日方長》,是一片皚白的梅花在枝頭綻放。

他用指尖捧著老師的手記,快速撩翻內頁,裡頭除了她的字跡,更多是潦草的畫,「那是編舞時在紙上想像的隊形,我現在也是這樣做⋯⋯哎呀好了好了。」鄭宗龍一說完,速速把師父的筆記闔上、輕輕放回箱內,「我不敢一頁一頁地翻,只能這樣子、過一下,不敢真的進到裡面去讀去看。」

典藏室召喚出往事記憶,有令人欣喜的、懷念的,卻也有令人酸心的。再次憶起恩師,鄭宗龍只淡淡留下一句,「她把我們拉來編舞之後,自己就跑掉了。 」

鄭宗龍的恩師羅曼菲。(攝影/吳昭晨)

「我有一個毛病,就是我不太喜歡回頭。面對這些過去的情感對我來講是困難的,這可能是我的缺點,不太有辦法面對一些過去的事。以前小時候搬家,我會把所有東西、照片都丟掉,不會留下任何一件,然後我媽就會趁我睡著的時候,偷偷去撿回來、收起來。」

他坦白說,今天是他第一次走進典藏室裡走晃看看。過去若有資料需求,他大多請同事協助調閱,「我自己就不特地進來(典藏室)。」但他打從心底知道,這些事物是重要的,「它對雲門人來說,可以代表很多很多的可能。雖然我自己習慣的是,存在自己的心裡。」

記憶讓我們走得更遠

從研究所時期開始專研表演藝術,陳雅萍最深的體悟是:「歷史一直在消失。」若無人記錄,很多事情,船過水無痕。

舉例來說,90年代編舞家陶馥蘭創立的「多面向舞蹈劇場」在當年頗具代表性,如今已鮮少人聽聞;或是編舞家劉紹爐的「光環舞集」,在其辭世之後,龐雜的資料也變得難以梳理,紙會腐朽、錄影帶會發霉,當資料開始堆積,整理的難度也會提高。

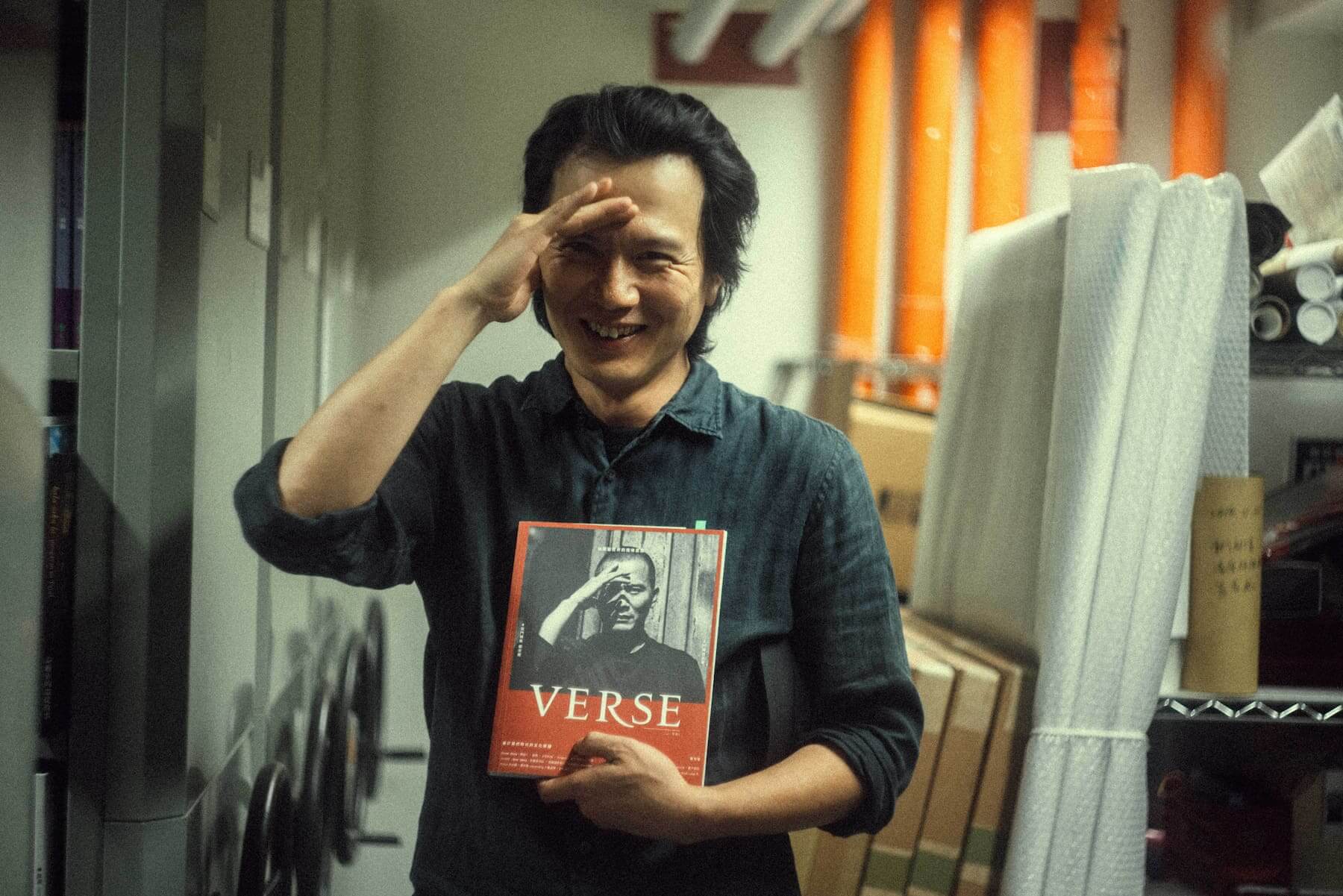

鄭宗龍,與三年前擔任VERSE創刊號封面人物之一的鄭宗龍。(攝影/吳昭晨)

「電影《悲情城市》可以重新上映,但要重演一個舞作,那是一件很難的事情—首先,編舞家還在不在?舞者們還能不能跳?或是早已不在了。最後可能只剩下文字,或是,連文字都不見。」陳雅萍說。

雲門典藏室的價值在於提醒創作團體:話語權的重要性。「當這些資料不再,創作者就很難論述與被論述。」 反之,有了典藏,它就成了表演藝術團體的分靈體,即便過了10年、20年,甚至半世紀,已逝之事也可能在日後得以復刻還魂。

「所以這個舞團不會老年癡呆。」鄭宗龍傳神地形容著,而每一件安放在典藏室的影像、簡報、實品,此刻都有了重量——「雲門不會失憶,它的記憶都留在這裡的每個地方。」

|延伸閱讀|

購買 VERSE 雜誌

本文轉載自《VERSE》018封面故事「花啦嗶啵:客家新文化」,更多關於客家文化的故事請見雜誌。

本文轉載自《VERSE》018封面故事「花啦嗶啵:客家新文化」,更多關於客家文化的故事請見雜誌。

➤ 訂閱實體雜誌請按此

➤ 單期購買請洽全國各大實體、網路書店

VERSE 深度探討當代文化趨勢,並提供關於音樂、閱讀、電影、飲食的文化觀點,對於當下發生事物提出系統性的詮釋與回應。