你在看展,還是展在看你?基隆美術館年末大展《WE ARE ME──我(們)到此一遊》,10國藝術家探問數位時代的身份迷思

當海港的霧氣遇上美術館的白牆,凝視本身成為一場無聲的演出。基隆美術館二〇二五年度國際大展《WE ARE ME──我(們)到此一遊》,匯集英國、法國、日本、泰國及台灣十位當代藝術家的二十八組作品,透過虛擬策展人法咪咪的視角,探問一個時代的核心命題:在演算法與社群媒體的包圍中,「我」與「我們」的界線究竟如何被建構、又如何消解?

這場展覽,與其說是一場藝術呈現,更像是一面鏡子。當你走進展場,會發現自己既是觀看者,也是被觀看的對象。台灣設計師聶永真為展覽操刀的主視覺,呈現一群人凝視著空無一物的白牆,這個看似荒謬的場景,恰恰映照出當代最真實的處境:我們以為自己在選擇觀看,然而社群媒體的推播與演算法早已預設了我們的目光。

觀看不再單純是「看」,它成為一種表演、一種身份的重組、一個群體與個體的拉鋸場。自10月30日起,這場由藝術家余政達創造的虛擬角色「法咪咪 FAMEME」首次擔綱策展的國際大展,將帶領觀眾遊走於影像、身份與記憶的多重維度,重新思考在資訊洪流之中,藝術如何被觀看,而我們又如何在觀看中被定義。

策展人虛擬角色「法咪咪 FAMEME」

策展人虛擬角色「法咪咪 FAMEME」

童真提問背後的深刻命題

英國當代藝術家瑞安・甘德首次在台灣美術館展出,便以一顆巨型黑色氣球拋出最直接的提問:「同理心是一種超能力嗎?」這位威尼斯雙年展、卡塞爾文件展常客,向來擅長以幽默觀點重新轉化日常物件。他將稚真的問句印在氣球上,刻意置放於展場通道,製造動線上的阻礙,迫使每位經過的觀眾直面這個來自孩童般的追問。這並非裝飾,而是一種溫柔的暴力──當你試圖繞過或推開它時,也同時在回應這個問題:我們是否真的能理解他人?

甘德的另一件作品《封閉秩序》更具私密性。靈感源自他自閉症兒子的日常行為──反覆將玩具依序排列,建構出自成邏輯的小世界。藝術家將這個家庭場景轉移至公共展覽語境,讓觀眾思考:我們如何理解他人的感知方式?是否可能真正走入那個「封閉系統」?

呼應這個童趣視角的,還有同樣首次來台展出的泰國藝術家納溫・努通。他為基隆量身打造的新作《四至六位紙鈔上的孩子》,從台灣千元鈔券上隱匿的兒童人物出發,結合在地廟宇觀察與遊戲策略,交織出童趣卻尖銳的敘事。努通擅長融合神話、兒童文化與政治隱喻,其成名作《一片葉子上的革命前兩秒》以「半葉民主」隱喻泰國的政治現實,而《紙翼》則探討萬物有靈論如何透過兒童文化找到歸宿。兩位藝術家不約而同將遊戲視為舞台核心,指向兒童與童趣作為參與群體的想像入口。

《四至六位紙鈔上的孩子》- 泰國藝術家納溫・努通

《四至六位紙鈔上的孩子》- 泰國藝術家納溫・努通

《一片葉子上的革命前兩秒》- 泰國藝術家納溫・努通

《一片葉子上的革命前兩秒》- 泰國藝術家納溫・努通

演算法鏡像中的身份幻象

當科技滲透日常,「我」的形象不再穩定,而逐漸被演算法生成、操控、分解。法國藝術家卡蜜兒・安侯的成名作《極度疲憊》首次在台灣展出,這件摘下第五十五屆威尼斯雙年展銀獅獎、並典藏於MoMA的經典之作,以電腦桌面為舞台,重組史密森學會典藏與網路素材,營造「資訊過載的視覺節奏」。在資訊便利的時代,我們往往忽略其來源、歷史與脈絡,對知識的態度也悄然鬆動。

台灣藝術家鄭先喻的《這可能是你》將這種焦慮具象化。展場內的螢幕不斷浮現真實與虛構交錯的影像與資料,旁邊的列印機定時吐出熱感紙條,上頭印著陌生卻似曾相識的姓名、號碼與資訊。當觀眾拾起或凝視時,意識也被牽動:那些關於個資與影像的界線,是否早已模糊?這並非虛構的恐懼,而是我們身處其中的日常。

《這可能是你》- 台灣藝術家鄭先喻

《這可能是你》- 台灣藝術家鄭先喻

日本藝術家山內祥太的新作《Being… Us?》運用AI生成不斷變動的光與聲,營造後人類的幻影存在。觀眾所感知的並非具體形體,而是一種介於真實與虛擬之間的流動痕跡,挑戰我們對「生命」定義的既有框架。他的另一件作品《安魂曲》取材自格林童話《布萊梅樂隊》,疫情期間以Skype與虛擬替身軟體邀友人演出,透過分置的電腦同步拍攝,隱喻隔離、遠距與角色扮演的處境──那是我們共同經歷過的集體記憶。

《Being… Us?》- 日本藝術家山內祥太

《Being… Us?》- 日本藝術家山內祥太

從動漫色彩到集體記憶的考古

台灣藝術家陳怡潔長年轉化動漫角色的色彩語彙,創作出既反映大眾媒體文化、又喚起集體視覺記憶的作品。她的經典系列《裂嘴貓的極速飛行》與《小甜甜的極速飛行》,將熟悉角色抽象化為色彩符號。新作《連合島漫遊》更進一步,透過民眾參與的資料庫計畫,將觀眾認為具情感連結的角色色彩轉化為抽象同心圓,置於海港城市場景中。這些色彩圓盤象徵全球化語境下的「訊息介面」,也透過群體協作,探索網路時代的心理軌跡與共享經驗。

日本藝術家 YANG02 首次來台,帶來曾於白南準藝術中心及東京森美術館展出的《永久的暫時性》。他將往往被隱蔽的佈展過程公開,透過象徵現代社會高度發展的物流系統──無價值判斷的自動導引車──反思便利背後持續運作的資本機制。新作《慢速迷你4DW──逃離現代價值觀》更大膽,他反轉遊戲規則與速度邏輯,將原本追求速度的迷你四驅車競賽變為「慢速競賽」。在效率至上的世界裡,這不只是放慢步伐,而是一次對速度神話的反叛。

《慢速迷你4DW──逃離現代價值觀》- 日本藝術家YANG02

《慢速迷你4DW──逃離現代價值觀》- 日本藝術家YANG02

光影之間的感知實驗

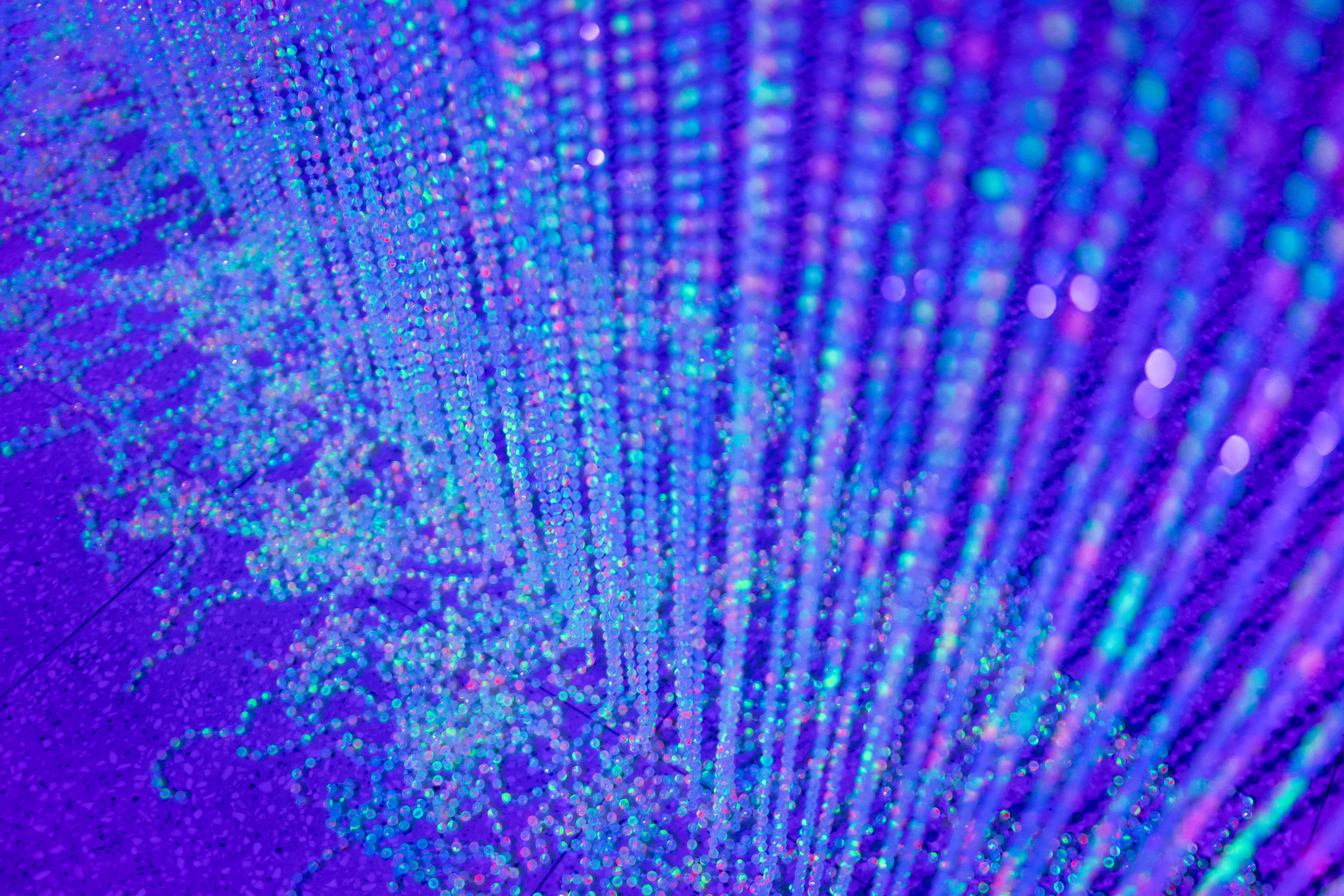

台灣藝術家謝佑承重構一個介於真實與幻象之間的場域。他的螢光系列代表作《大幕》以巨型珠簾構築如LED螢幕般的浮空景觀,珠面覆以螢光漆料,光點隨人群移動交錯、閃爍,形成兼具場景與演出的沉浸空間。此次展出延伸為瀑布般傾瀉的光點意象,營造虛實交錯的奇幻場域。新作《雨點》將無數個由光柵三變卡製成的彩色圓點散落於白牆,觀者穿梭其間時,光柵效應使色彩閃爍流動,體驗一場不斷變化的「雨之視覺」。

《大幕》- 台灣藝術家謝佑承

《大幕》- 台灣藝術家謝佑承

陳松志的《無題-KEE》邀請觀者行走於覆滿銀色塑膠亮粉的尼龍地毯上,留下如散場痕跡般的足跡。這位長期致力於現地裝置的藝術家,以柔軟材質凸顯身體、空間與物質的互動,讓足跡成為時間消逝與記憶殘留的印記,在完形與散落之間營造動態、暫存的美學。

以攝影為核心媒材的吳美琪,帶來串連近十年創作的《禮物Ⅱ》。九件影像及物件宛如潘朵拉的盒子,呈現她自二〇一七年至今四個階段的多重面貌。從熱帶水果與禪意元素交織、奇異物件與貼鑽拼貼,到回歸純粹的光影凝視,作品捕捉生命短暫卻深刻的美,構築出交疊現實與想像的感知宇宙。

《禮物Ⅱ》- 吳美琪

《禮物Ⅱ》- 吳美琪

虛擬策展人的誕生

值得一提的是,這場展覽的策展人法咪咪本身就是一件藝術作品。由台灣藝術家余政達創造的虛擬角色,法咪咪的跨領域身份遊走於名人、商人、設計師與歌手之間,以幽默的跨界合作探討資本與網路世界對「慾望」的想像。自 2019 年起,他的足跡遍佈全球──從紐約的「榴槤美術館」、首爾的「榴槤健身房」,到台北的「榴槤製藥廠」及「法咪咪快閃店」──一步步拓展出虛擬與現實交錯的事業版圖。

他也化身歌手推出中文單曲《Charlie的叭叭洗澎澎》及日文單曲《Fancy Fantasy!》,近期更晉升音樂品牌社長,於東京都現代美術館發表《THORNITURE》。

《WE ARE ME──我(們)到此一遊》是法咪咪首度跨入策展領域的計畫。展名「WE ARE ME」指向集體與個體的共生與矛盾:在數位影像分享的時代,「自我」的樣貌在群體的凝視中生成為「我們」。副標「我(們)到此一遊」則回應大眾文化中「到此即表態」、「觀看即演出」的社群奇觀。展覽並推出明信片套卡,觀眾可於展中取閱、蒐集;離開展場後,所帶走的明信片仍成為展覽的物理延伸,承載著關於「我(們)到此一遊」的見證。

展覽期間將舉辦多場定時導覽活動,包括策展人法咪咪的親自導覽,以及來自不同領域的人氣人物,如法律白話文運動總監劉珞亦、策展人兼演員丁春誠、貓下去敦北俱樂部創辦人陳陸寬等,帶來跨領域視角的解說。

在這場展覽中,無論是「身處現場的你,還是現在隔著螢幕觀看的你」,都將在這個場域裡被映照、被生成、被再創造。當你走出美術館,迎向基隆港的海風與霧氣,也許會發現──觀看從來不是單一動作,而是一場持續進行的存在辯證。

We Are Me-我(們)到此一遊

展覽日期|2025 年 10 月 30 日(四)- 2026 年 2 月 1 日(日)

開放時間:週二至週日 9:00-17:00,週一固定休館,國定假日除外

展覽地點|基隆美術館1樓、M樓(基隆市中正區信一路181號)

➤ 訂閱實體雜誌請按此

➤ 單期購買請洽全國各大實體、網路書店

VERSE 深度探討當代文化趨勢,並提供關於音樂、閱讀、電影、飲食的文化觀點,對於當下發生事物提出系統性的詮釋與回應。