香港純攝影書店「顯影堂」,讓出版社被看見,為攝影文化找回實體溫度

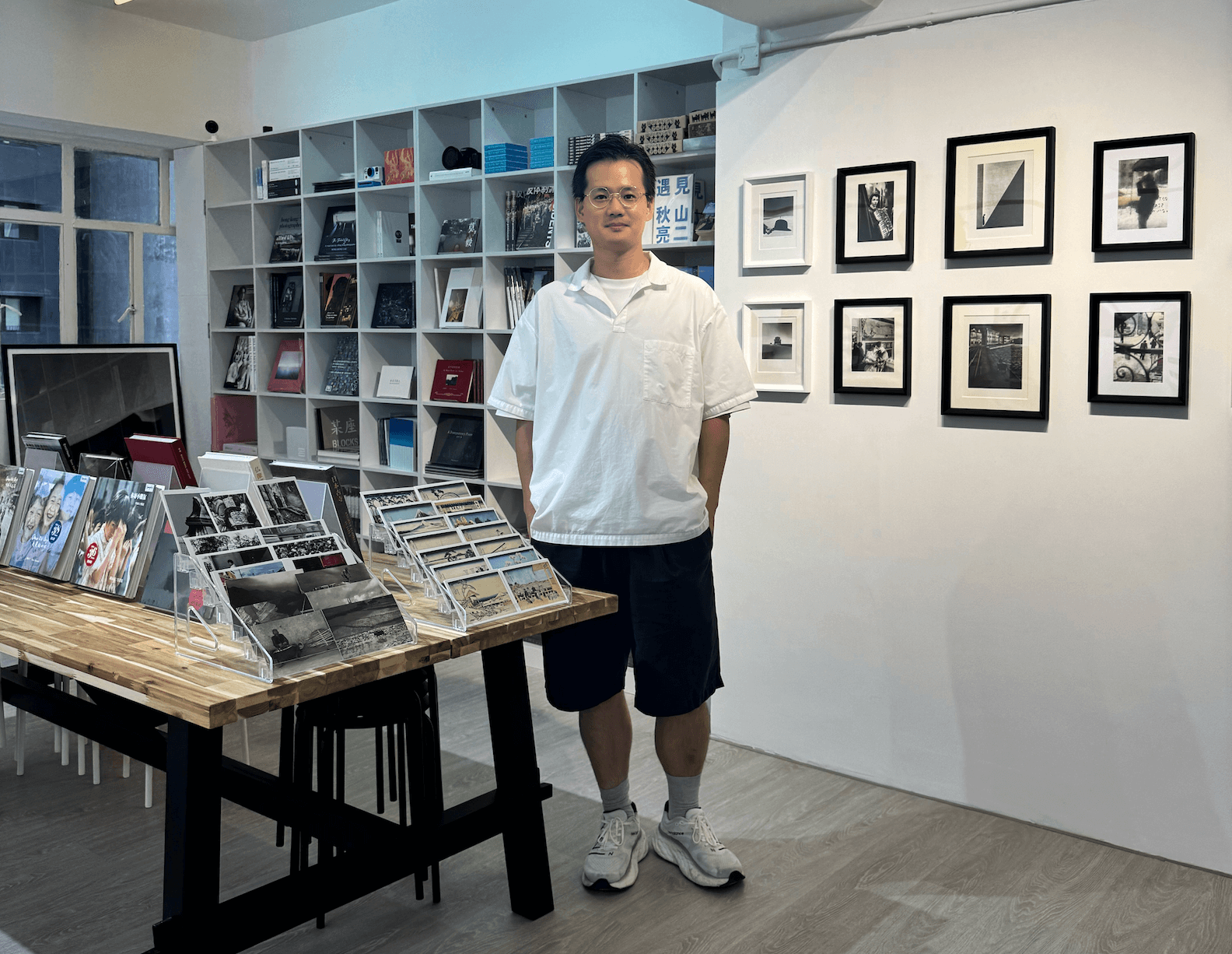

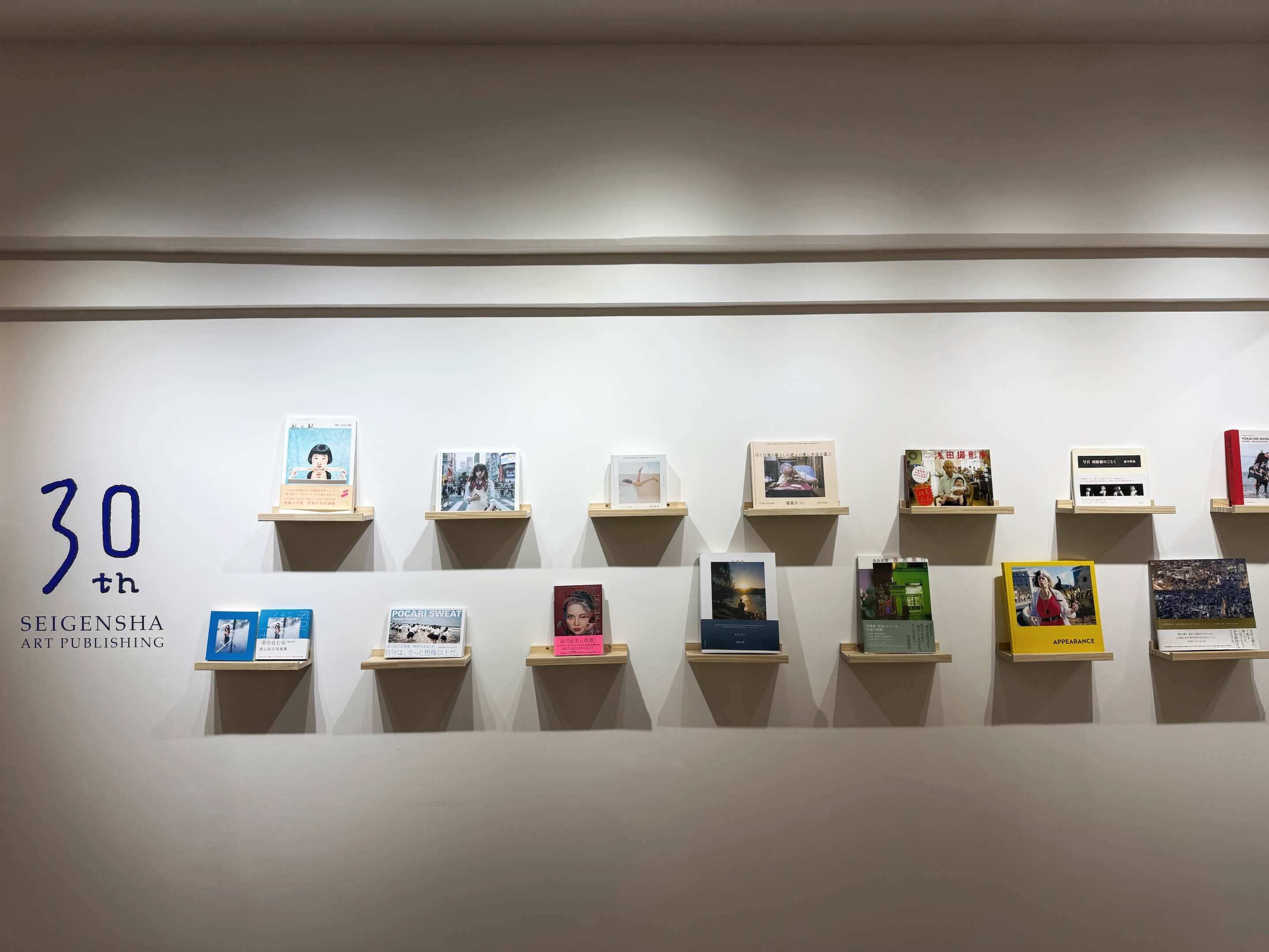

在香港黃竹坑一棟大樓裡,藏著一間罕見的攝影書專門店。進門左側牆上,三十本攝影書整齊排列,每本都印著日本知名攝影出版社青幻舎的標誌。這裡是「顯影堂」——攝影平台「顯影」主理人劉東佩從線上走向實體的溫暖角落。

在紙本閱讀市場不景氣的當下,劉東佩選擇逆勢而行,於2025年7月開設了這間純粹的攝影書店。這位曾在《蘋果日報》副刊組擔任高級記者、負責《果籽》藝術潮流版的資深媒體人,也曾是《號外》雜誌編輯及《Milk》雜誌記者,長年浸淫在文化與生活時尚內容的撰寫中,如今他將這些策展與編輯的敏銳度,全數投注在這間攝影書店的經營上。

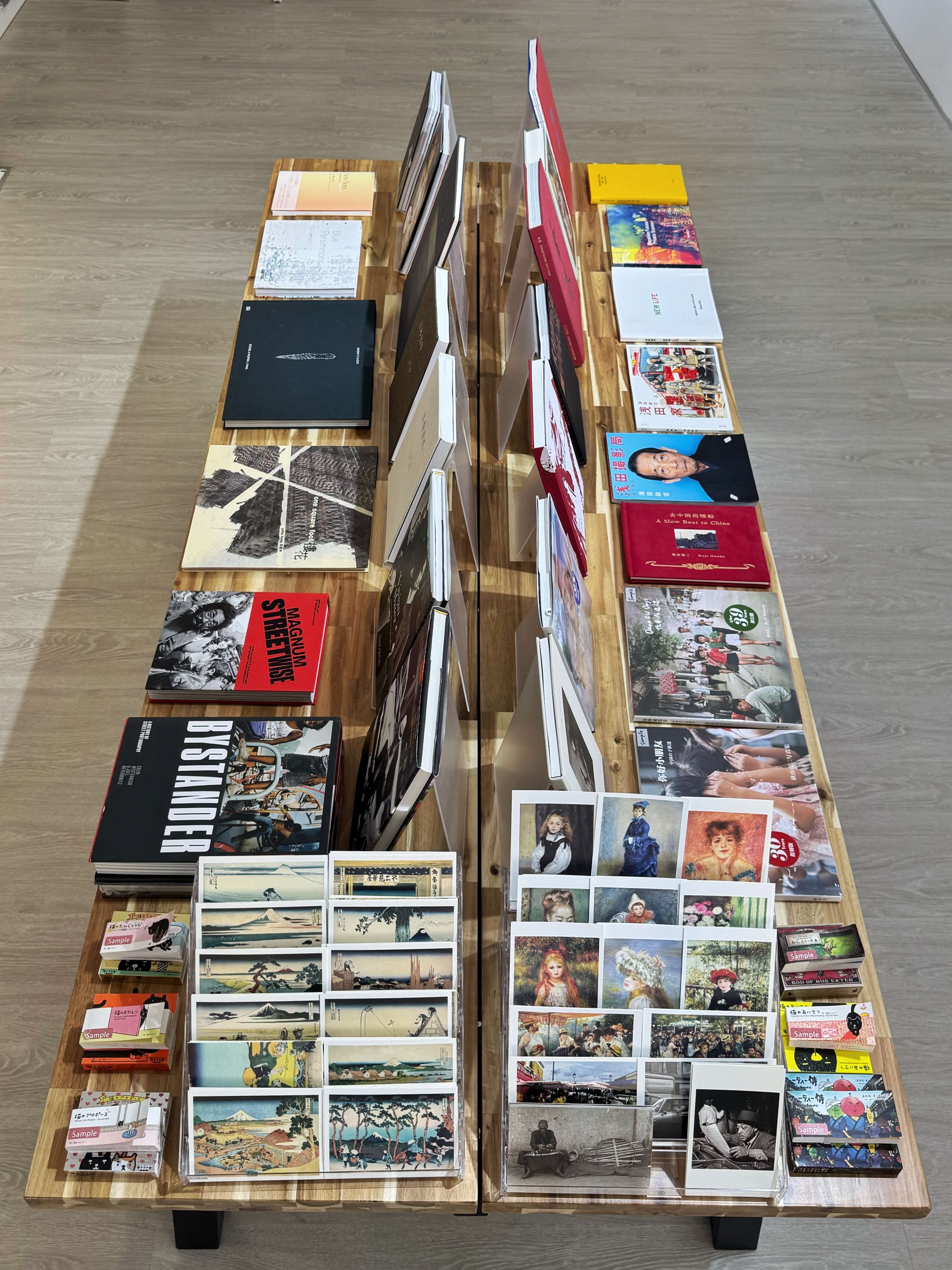

推開店門,你會發現這裡不單只是一個販售書籍的商業空間,更像是一個精心策劃的展覽空間,每一本書的陳列都有其邏輯,而牆上的展示都闡述著攝影出版的故事。

「主要是希望有一個實體空間能夠聚集人群。」劉東佩坦言,這個想法源自於他在網路經營攝影媒體平台時的孤獨感。儘管他在社群上經營攝影內容已有七八年,累積了不少追蹤者,但社群媒體的按讚與分享始終無法滿足他對真實交流的渴望。

顯影堂創辦人:劉東佩

顯影堂創辦人:劉東佩

從虛擬到實體的漫長探索

劉東佩的攝影書店之路,並非一蹴可幾的衝動決定。早在經營「顯影」平台時,他就經常在畫廊空間進行攝影相關的策展活動,也會邀請攝影人聚會討論,那種面對面交流的氛圍讓他深深著迷。「你也不知道大家的真實想法」,他這樣形容社群媒體的侷限性,「透過實體空間,大家會來問問題,分享自己的觀點,這些互動常常讓我獲得新見解。」

在開設實體店面之前,劉東佩已有兩三年的線上書店經驗。從最初幫朋友代購一兩本書,到後來固定從出版社進貨,再到經常有人詢問「會不會開一家攝影書店」,他逐漸感受到香港市場對純粹攝影書店的期待。

這份期待,並非無中生有,而是來自於過去幾年間,香港本地攝影出版環境的逐漸式微所形成的反動。雖然香港過去曾出現如「光影作坊」這樣具文化推廣性與出版視野的非營利攝影空間,但多數實體空間已陸續歇業或轉型,出版能量也因資源緊縮與空間消失而難以持續。

現今市面上雖仍有一些販售攝影書的據點,然而多數屬於副業性質。畫廊即使販售攝影書籍,主體仍是展覽;器材店雖會陳列攝影集,但本質仍以硬體銷售為主。例如位於銅鑼灣的 Meteor HK,雖引進部分日本與歐美攝影出版品,但核心營運仍聚焦於相機與器材。

提及如今逐漸消失的各式攝影活動空間,劉東佩語氣中流露出惋惜。他認為香港其實不乏攝影創作者與讀者,只是缺乏一個真正以攝影出版為主體,並能夠持續運作的文化據點。這也成為他開設顯影堂的核心動機之一。

今年五月,他赴日本旅行,實地造訪多間畫廊與攝影書出版社。當他向對方說明想在香港開設一間攝影書店的計畫時,幾乎都獲得熱烈支持與鼓勵。回港後,身邊朋友的肯定更堅定了他的決心。六月開始裝修,不久後顯影堂正式開張。

讓出版社的貢獻被看見

走進顯影堂,最引人注目的是牆上那三十本整齊排列的攝影書。這是劉東佩為青幻舎三十週年特別策劃的展示,每本書上都貼著放大的出版社logo。「我希望讓大家開始認識攝影書的出版社」,他解釋這個設計的用意,「因為多數人只記得攝影師的名字,卻忽略了出版社在出版過程中所扮演的重要角色。」

這種以出版社為主軸的策展思維,體現了劉東佩對攝影出版生態的深度認知。他會把同一家出版社的書放在一起陳列,讓讀者了解不同出版社的風格取向,同時也挑選一些自己欣賞的作品增加多元性。他也會針對不同的地域性安排區域的陳列,包含了香港與澳門的區域,再店內未來也會規劃一區專門展示台灣攝影師的作品,包括蔡定邦的《本是同根生》、彭一航的《幽靈公園》,以及由赤々舎出版的林詩硯、李岳凌、蘇厚文等人的作品。

「出版社與書店是共生關係」,劉東佩強調,「希望能用這樣的實體空間去推廣讓大家更注意到出版社的存在。」未來他計畫持續進行類似的主題式展示,讓出版社的貢獻被更多人看見。

挖掘香港攝影創作的能量

談到香港的攝影出版現況,劉東佩認為主要問題在於曝光不足。「香港有不少獨立攝影人會自費製作 zine 或攝影書,但很多都是少量印製,例如只印 50 或 100 本,有時甚至是手工製作。」這些創作往往缺乏穩定的流通平台,只能在特定場合販售,也因此難以被一般讀者接觸。

儘管如此,他對香港攝影創作的能量仍然充滿信心,並長期關注本地年輕一代的影像表達。他特別提到幾位風格各異的新銳攝影師,正為這座城市帶來多元的視覺語言與創作動能。

其中,雷安喬是目前最年輕入圍北京三影堂攝影獎的攝影師,也是首位為 Dior 拍攝全球廣告的香港創作者。她的作品多聚焦女性題材、青春幻想與身份意識,風格夢幻柔和,並蘊藏深層的情感張力。

收錄於雷安喬的《19.29》

收錄於雷安喬的《19.29》

陳朗熹則有著新聞攝影背景,曾為本地及國際媒體工作,擅長以紀實手法記錄社會日常,作品既呈現真實,也不乏個人視角的轉化。他特別關注自己成長的社區與城市邊角,常以影像捕捉其中的變動與脆弱。

陳朗熹的《立法會塗鴉》獲選為新聞攝影比賽《前線‧焦點 2019》的年度照片。

陳朗熹的《立法會塗鴉》獲選為新聞攝影比賽《前線‧焦點 2019》的年度照片。

旅居海外的李卓媛目前於哥倫比亞大學攻讀藝術碩士,創作橫跨攝影、雕塑與裝置,形式多元,概念細膩。其代表作系列《缺景》,透過攝影與水泥倒模重現祖父母雜貨舖內的物件,致力於修復那些正被時間侵蝕的記憶。

李卓媛以攝影中負像的概念,拍攝倒模物件後的水泥標本。

李卓媛以攝影中負像的概念,拍攝倒模物件後的水泥標本。

現任香港浸會大學視覺藝術院教授的洪澄欣,則以「建構攝影」的實驗性路線著稱。她最具代表性的作品系列《The Skeletons in the Closet》取材自《二十四孝》中的傳統故事,並以攝影拼貼的當代表達手法,重新詮釋孝道與親情在現代語境中的意義。

洪澄欣個人展覽《The Skeletons in the Closet》7月10日至8月3日於香港海港城美術館展出

洪澄欣個人展覽《The Skeletons in the Closet》7月10日至8月3日於香港海港城美術館展出

「這幾位創作者的風格都不一樣,但都在理念與表達手法上展現出香港攝影的廣度與深度。」未來他也計畫邀請這些創作者到書店舉辦講座與分享會,並持續蒐集更多本地 zine 與攝影書,策劃一場專門聚焦香港青年攝影創作的小型展覽。

攝影書的實體體驗無法被取代

回顧從媒體平台「顯影」到線上書店,再到現在開設實體店面的過程,劉東佩認為這是一個自然的發展軌跡。「我原本就是寫攝影文章起家,累積了不少人脈與閱讀經驗。」後來畫廊開始邀請他策展,因為他對攝影師很熟悉,也能提供深度的脈絡分析與策展觀點,這些經驗都對開書店很有幫助。

即使開了實體店面,劉東佩也不會因此放棄參與國際攝影節的機會。「我還是會維持參加攝影節的習慣,因為可以在短時間內認識很多創作者與出版人。」他會安排朋友代班,並計畫為每一本書寫小介紹,讓讀者即使他不在也能了解書籍內容。

「攝影書其實網路上也買得到,但實體接觸書籍的材質、設計、編排,是無法被取代的。」劉東佩深信實體書店的價值不只在於販售,更在於提供無法數位化的感官體驗。他希望顯影堂不只是賣書,更是展示與活動的空間,未來會持續辦講座、小型展覽,也會跨界邀請其他藝術創作者。

黃竹坑地區本身就有許多藝廊進駐。「我也計畫與這些畫廊合作,帶讀者去參觀展覽,做導覽、建立藝術與攝影之間的對話。」劉東佩相信這種跨界的交流能夠激發更多靈感與創作能量。正如他在店內為青幻舎三十週年展覽所寫的策展理念,顯影堂的存在不僅是為了販售攝影書,更是為了「讓出版社的貢獻被看見」、「讓攝影文化有一個實體的交流平台」。

在一個高度視覺飽和、資訊碎片化的年代,顯影堂選擇用攝影書的靜默節奏,召喚一種慢閱讀的可能性,也為香港留住攝影出版的文化深度。

顯影堂

地址:黃竹坑業勤街33號金來工業大廈二座6J室

開放時間:星期四至六 1-7pm

官方社群:顯影堂 IG

➤ 訂閱實體雜誌請按此

➤ 單期購買請洽全國各大實體、網路書店

VERSE 深度探討當代文化趨勢,並提供關於音樂、閱讀、電影、飲食的文化觀點,對於當下發生事物提出系統性的詮釋與回應。

鄭琮諺

對世界沒有疑問的人,不過是慢性死亡罷了。

@z_y_226