Long Interview

童子賢,一個在企業界臥底的文藝魂

童子賢自己開玩笑說,是被派到企業界來臥底的。的確,他是台灣科技界最重要的代表性人物,也是台灣文藝界最重要的支持者,從書店、文學、影劇到紀錄片,甚或公益媒體,還有許多公眾未必知道的計畫。這一切的背後,是因為他有一個想要不斷挑戰條條框框的靈魂,而這種挑戰精神,是商業創新,也是文化藝術的核心。更重要的,他念茲在茲的是社會資源分配問題,所以,他長期以一己之力,讓更多值得被珍惜的文化力量可以被保存,可以被看見。

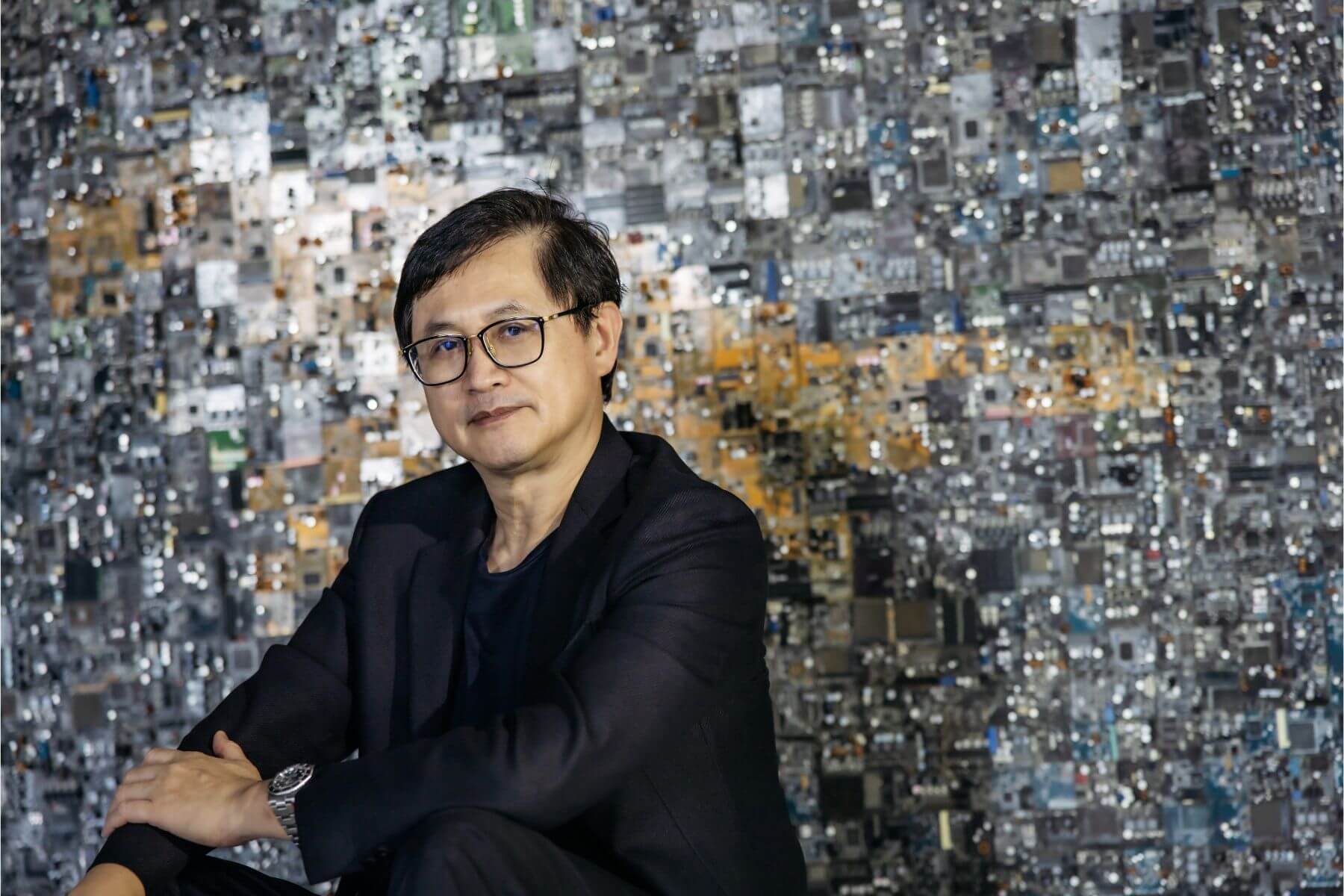

和碩集團創辦人暨董事長童子賢。(攝影/汪正翔)

童子賢自己開玩笑說,是被派到企業界來臥底的。的確,他是台灣科技界最重要的代表性人物,也是台灣文藝界最重要的支持者,從書店、文學、影劇到紀錄片,甚或公益媒體,還有許多公眾未必知道的計畫。這一切的背後,是因為他有一個想要不斷挑戰條條框框的靈魂,而這種挑戰精神,是商業創新,也是文化藝術的核心。更重要的,他念茲在茲的是社會資源分配問題,所以,他長期以一己之力,讓更多值得被珍惜的文化力量可以被保存,可以被看見。

張鐵志(以下簡稱鐵):童先生長年關注文藝,尤其是你支持的「他們在島嶼寫作」紀錄片如今已進入第三系列,能不能和我們分享是怎麼開始的?

童子賢(以下簡稱童):華山1914文化創意產業園區一開始籌劃的時候,是由廖美立擔任執行長,後來因為華山讓她太煩惱,我跟她講不要弄了啦,來幫我做文學家紀錄片,才開始有「目宿媒體」。

當時林洲民負責華山園區的建築架構,我曾經跟他講,能不能給我一個空間,有三、四個樓層,給未成名的藝術家或是設計師做展示跟演出、給地下樂團排練、給付不起誠品音樂廳或國家劇院實驗劇場的團體排演。那是在2006年前後,大概只要5000萬,就可以建構起600到800坪的空間。

當時在想這棟樓的名字,可以學龍應台的書名叫「野火」,放一把火去燒,沒有人知道會燒得怎麼樣,任由它去發展。但後來發現太多人對那塊精華地段的土地有想像,大家都在思考坪效好不好的問題,最後我只規劃到一半,就乾脆退回來做自己可以掌握的事情。

後來開始和廖美立討論我跟侯孝賢談了很多年的紀錄片。侯孝賢最早的想法是拍和作家維吉尼亞.吳爾芙(Virginia Woolf)的傳記電影《時時刻刻》(The Hours)類似的作品,我們在談怎麼把台灣精彩的、有成就的,但也隨著時光飛逝、慢慢凋零的作家故事記錄下來,也回顧他們整個文學創作歷程,但侯孝賢太忙,我就和廖美立創辦了目宿媒體。

鐵:回到起點,可以聊聊你的文學啟蒙嗎?

童:講文學太沉重,那時就是好奇寶寶,讀書跟看漫畫一樣很開心。從我的家鄉瑞穗騎摩托車到花蓮市要兩個半小時,因為省公路都是石頭、沒有柏油,總共七十幾公里,對我們來說要進花蓮市是一趟很遙遠的路程。

花東縱谷是很漂亮的山谷,一邊是海岸山脈、一邊是中央山脈,中間是狹長的長達一百多公里的縱谷。那是個沒有網路的時代,我小時候甚至也沒有電視,不完全是因為窮,鄉下還是有一些有錢人,可是根本就收不到電視訊號。少看電視就養成了閱讀的習慣,書可以打破地理的限制讓我接觸到花東縱谷以外的世界;書也很像小天使的翅膀,看書就是在背上裝上翅膀,可以飛起來神馳想像。會自然而然覺得閱讀是一個很快樂的事,因為沒有人限制你,所以讀的類型也很廣,比如說小學三年級我就偷看大人書架上的《史記》,覺得那個文字很漂亮,裡面某些段落其實滿白話的,雖然沒辦法全部看懂,可是就會萌芽,感受到有一個很神祕的世界,有很精彩的故事在裡面。隔兩、三年後又遇到,不知不覺也比較能看得懂了,所以我大概在國中的年紀,對司馬遷的《史記》就已經滿熟悉了。

當時也有同學小學五年級就把《紅樓夢》看完了,真的是太早熟了,聽他在講賈寶玉,我想說這什麼個東西啊!到了六年級我也勉強看一下,懵懵懂懂理解是在講一個大家族的興衰,看它樓起樓塌,繁華富貴幾十年如一場夢,最後得到一個結論,原來賈寶玉是下凡來騙他奶奶、哄她開心的,結束了就在風雪中飄然而去。小小年紀其實不會懂得那個滄桑,只會感覺這個故事好特別,情調跟司馬遷開闊、恢宏的《史記》不太一樣。

紅樓夢《林黛玉焚稿斷痴情》。(圖片/wikimedia commons)

很多很多年以後,記得是在創立華碩前後,大概30歲邊緣,《紅樓夢》又變成我的床頭書。我有睡前看書的習慣,閱讀量算相當大,有時候看半個多鐘頭才睡得著。也有很長一段時間把駱以軍的作品當床頭書,從早期的《紅字團》到《西夏旅館》反覆看,看作家的變遷,越來越成熟進步,老實說這些書疊在一起都可以當枕頭,可以託夢,哈哈哈。

鐵:你在讀書的時候有參加校刊社、擔任校刊的主編?

童:對,我最近幫白先勇老師的《孽子舞台劇二○二○全紀錄》套書寫的序文有提到這段。在我的催促和幫助之下,孽子舞台劇十年之後復刻,並集結成書,白老師要我寫序,一開頭我就回憶起校刊的年代。

我在讀書的時候很不乖,選擇台北工專是因為很快就可以畢業,還有另外一個好處是,相當於高中一年級的年紀,學校就允許你翹課,很自由。社會上有很多不乖的學生是不是壞人呢?我常常引述王國維的話:「社會上之習慣,殺許多之善人。文學上之習慣,殺許多之天才。」環境中會充滿各種力量,而那些力量可能是約束你而不是鼓勵你,你可以把它叫做條條或者框框。

觀察台灣的變化,30年前跟30年後的條條框框不一樣,古今中外也有很大的不同,現在很難想像30年前髮禁要開放的時候,衛道人士如喪考妣,覺得世界要毀滅了,怎麼可以讓女學生的頭髮超過耳垂呢?這就是條條框框,人類有文明開始就有這樣的矛盾。想要有秩序的尋求集體安全和社會穩定運作,便誕生了儒家文化,要敬老尊賢,「為尊者諱,為親者諱,為賢者諱」。這個也忌諱、那個也忌諱,變成什麼都不能講。論語是我們遵從的規矩,是儒家社會很重要的根本,在最教條的年代會把每句話都拿出來卡對方,當然現代社會不會這樣子了,但它還是在無形中形塑我們的生活、思想和道德觀。

可是藝術文學的創作,特別多在挑戰這樣的事情。李安的電影幾乎都在探討不受祝福的愛,沒有受到道德或制度的祝福,也沒有受到法律許可。有一次侯文詠跟我說,如果沒有文學藝術和科學家,在做一些不乖或違規的動作,這個社會會停留在1000年前,不會往前走。

我在讀書的時候,隱約感覺到有些條條框框在壓抑我的天分,但有些規矩我們還是要去遵循,例如考試還是一定要過,不然就會被當,我也是一面應付、一面做自己覺得開心的事情。我在那篇序文裡有提到,我常常偷跑去中央研究院;當時忠孝東路剛打通,從台北工專上車,公車開到底就是南港,我自己帶著書去看,因為覺得黑板上面沒有人生的答案,看老師寫黑板很苦悶,只好自己尋找答案。其實沒有很清楚的想法或偉大的志願,那時候感覺有一團模糊的東西在挑戰或誘惑著你,現在回頭看就是慘綠少年。

因為這樣的心情,所以會去參加某些社團,我以前還是國樂社的梆笛手。我們在辦校刊的時候,那陣子大家都覺得16開的大小不夠氣派,包括《建中青年》也是,就改成菊版8開,我們為了改版,每天在印刷廠裡面混,去理解印製出來的文字背後到底是怎麼來的。那時候的印刷廠和排版場不像現在都在電腦前面用數位的方式,都是用鉛字,打好之後送到製版廠,我們想多學多看,就陪著一張一張地拍照,還自己動手做特效,螺旋、細沙過網或是高反差,在裡面搞曝光。

我不喜歡電子書,我喜歡聞油墨的氣味,因為跟新鈔的味道很像,哈哈。鈔票是凸版,之前我們用的是平凹版,更早之前是用蛋白版,印出來會比較模糊,但是便宜很多,我們也是咬著牙改菊版八開、改平凹版,那時候還要負責跟廠商邀標,想一想自己在大一、大二左右的年紀,算是滿叛逆的,不乖乖讀書,做了很多事情。

鐵:你剛提到像文學、藝術要打破框架,但你的訓練又是理工背景,非常要求秩序跟理性,在年輕的時候,內心如何平衡?

童:我們常常會用二分法分理性跟感性、秩序跟無序、冒險犯難跟遵守社會規範,我覺得沒有那麼大的衝突,左腦跟右腦其實是可以調和平衡的。我小時候是孩子頭,都是我在帶頭玩一些奇怪的,像是在鐵路邊玩火箭,自己用硫磺硝石磨火藥,測試在黑夜中可以飛多高,那時候如果有再發展下去我說不定會變成伊隆・馬斯克(Elon Musk),可惜沒有繼續做,因為馬上就有鐵路局的人拿著棍子出來趕;還會自己用燒紅的鐵絲穿在竹子上做笛子,或是偷拔田裡面公賣局的菸葉做雪茄。鄉下到處都是「菸仔間」,公賣局來的時候不是收購青色的菸葉,農家必須要在菸樓烘焙過,我們躲在裡面自己玩,拿剪刀把菸葉剪成絲,再用乾菸葉捲起來,就是很pure的雪茄,大概像甘蔗那麼粗,點燃抽一口就滿臉鼻涕、頭暈目眩,只能躺在地板上看太陽,後來才知道有一些菸是要發酵過的。我長大之後不抽菸就是因為充滿了豪情壯志,覺得都市裡面抽的菸那麼細,我小時候抽的土製雪茄可是像甘蔗那麼粗的!

我描述的這些,是想說這其實就是小孩子在探索世界,跟外在條條框框的調和,是可以有序交疊的,一面遵循現在的體系、一面看看現在的體系裡面有哪些是可以拋棄掉的。我還是考出不錯的成績,可以升學,可是老師上課的時候我都在看自己的書,只要上課我就會打瞌睡,但我在底下夾著讀的也是課程相關內容,不過台上在講什麼我只是應付而已,老師還都摸摸頭說我是好學生。

我把這比喻成是遊覽車的團體旅行。我只要參加旅遊團在遊覽車上都是昏昏欲睡,完全沒辦法感受旅行的樂趣,導遊喋喋不休,他越講我越昏沉,然後下車拍個照、上廁所,上車繼續睡,走完以後歐洲是什麼也搞不懂。那你何不下車自助旅行呢?因為自助旅行就必須動腦,關鍵是要讓腦袋活躍起來。

對童子賢來說,理性與感性、秩序與無序之間並不是絕對的衝突。(攝影/汪正翔)

在這個社會的學制和創業的過程中,我都很不願意參加團體旅行,因為會讓我昏昏欲睡,我比較願意自助旅行。自己找火車自己搭,因為是自己想的、自己規劃的,腦袋在運轉的過程,會產生有很多有趣的問題,旅行途中其實就是在追這個問題。

創業或做目宿媒體的過程,和在學校辦雜誌的心情其實比較像是這樣,我不願意被導遊安排好的套裝行程規定,我要自己去闖闖看。

鐵:啊,真的是這樣,所謂文藝精神和創業精神一樣,都是想要去冒險。

童:我以前從來沒有想過創業,我是被派到資本家裡面來臥底的,哈哈。

鐵:你年輕時,有特別受到哪一個台灣文藝型的雜誌的影響嗎?

童:我記得以前有一本叫《縱橫》的周刊。那時候會透過一些刊物,了解花東縱谷以外的整個台灣正在醞釀的改變,大概是我國中的時候,《縱橫》曾經報導台北橋下的勞工,我才知道原來有一個台北橋,每天一大早橋下都有成千上百的腳踏車,背後載著簸箕、鐵鍬、鋤頭和鐮刀,等著人來挑工,哪一個工地需要人,當場喊價、談定有沒有午餐等等,人數夠了就帶走,這也成為我後來關心三鶯部落、溪洲部落等都市原住民部落的起源。差不多上台北讀台北工專的時候,是1975年到1980年間,台灣社會和世界局勢都有很大的改變。

鐵:那時候是台灣文化和政治的爆發時期,雜誌刊物也非常多,從黨外雜誌到《漢聲》,大家很信仰雜誌這個載體作為一種傳遞思想的武器。

童:那時候的雜誌威力跟現在的網路差不多,很多人透過雜誌得到啟蒙,知道外界發生什麼事情,那剛好是我的青春期。

我還看了一些現在想起來都覺得很奇特的內容。差不多國中一年級我就開始關注對岸的事情。有個花蓮的長輩認識一位少將退伍的後備軍人,位階比較高的軍官會有關於對岸的內參、內部刊物,我只要進城到花蓮,被帶到他那邊去拜訪,就會在榻榻米上安靜地躲在角落翻那些雜誌,所以差不多12歲時,我就對毛澤東、鄧小平和周恩來之間的矛盾瞭若指掌,當然是用內參裡面國民黨批評的角度理解的。有一次我不小心開口問,卻得到一種很奇怪的眼光,說小孩子不要隨便亂問。

這就是條框跟禁忌,這世界有一些很重要的事情在發生,而且也在持續影響台灣的發展跟命運,可是你要問什麼事情,大人(tāi-jîn,官員)跟大人(tuā-lâng,長輩)都會告訴你「莫問」(mà-mn̄g),那就會激起年輕人的好奇心。

我第一個知道的雜誌是《自由中國》,當然是偷看禁書,鄰居都會偷偷去借。透過這些,認識到原來世界並不是只有老師告訴我們的,和政府講的那樣,外面還有一個世界,而且和他們說的有很大落差。我會主動謹慎地踩著邊緣去理解和吸收這些東西。後來只要有機會,我就不斷去彌補當年那個大大的問號,也促使我去協助研究暫存在史丹佛大學的兩蔣日記。

1984年前後,我被宏碁派去美國參與一個專案,下飛機第一件事就是租一輛車跑到史丹佛大學的胡佛研究所,去翻閱開放公眾參觀的資料,如獲至寶,裡面有太多近代史的材料是台灣看不到的。接著又開車跑到舊金山的新華書店,一個大陸的出版社,把所有近代史相關的書通通買回去,在美國不會有人限制你看什麼,第一次獲得自由,所以只要買得到、搜集得到、影印得到的資料,我大概帶了幾十本書回台灣,補足了很多少年時代的疑惑。讀歷史就跟做科學研究一樣,要debug,如果一個電路或軟體運作,跟你想的不太一樣,一定是哪裡出錯了,要有能力去追,必須經過訓練,要有自己的方法論和足夠的知識。

這就是我不斷尋尋覓覓的原因,出於好奇、想要找答案,也覺得有趣,不管參與文學保存還是支持藝文,其實大致上都是在回應我年少時代的困惑。後來理解越來越多,知道藝術、文化跟思想家的思想活動對這個社會的重要,可是也會赫然發現這些重要的,甚至美麗的東西,都很難在現實社會進行商業循環。

在戒嚴時期,黨外雜誌、禁書讓童子賢得以窺探他所好奇的世界。(圖/Unsplash)

有時候會想,如果李白和杜甫活到現在,他們如果不到台大中文系去兼課,大概會餓死。一本《唐詩三百首》他占200首好了,出版一次賣兩萬本,版稅40萬,吃半年就沒有了,怎麼過日子呢?萬一他沒有博士學位,又不能在台大教書,那怎麼辦呢?所以現在社會的制度並不完美,對這一方面的支撐是不夠的。

鐵:你提到的制度不太健全,但你個人以一己之力做了非常多支持文藝的事情,一開始是什麼的契機與故事?

童:沒有很明顯的開始,我從少年時期就用生命跟熱情在奉獻。

其實我後來也有所轉變,專科要念五年,我只認真讀了兩年書,同學都開玩笑說我是讀二專的。到專四,微處理機的出現讓我們覺得課本上的內容活了起來,因為有了微處理機就可以自己寫程式、自己設計,慢慢覺得這門學問很有趣。前面三年都覺得那些課滿無聊的,可能因為混合了高中到大一、大二的基礎課程,我後來發現,專一到專三覺得無聊的專業,長大之後都覺得很有趣。那個學制很好玩,大學不像大學、高中不像高中,讓你在這裡面摸索。

當時微處理機、半導體發展很快,半導體的基礎、原始的電晶體和電路架構,我在專四以後自己讀得很好。那時候我非常狂熱地分析半導體的結構,發現台北工專教得不夠,還跑去問台大電機用什麼教科書,然後打工買原文書,裡面牽涉很多物理的專業看不懂,就在當兵的時候看。

金門很安靜,當兵期間我看了上百本專業的書,不管懂不懂都看,中間也對近代物理起了好奇心。半導體只應用了很小一部分的近代物理,一開始覺得半導體很困難,後來把物理世界的脈絡弄清楚之後,就很容易理解。等到退伍回來,我跟同學說,在學校念二專,當兵兩年又讀了兩年,所以我現在是念四專,哈哈,覺得自己進修以後功力不錯;後來到宏碁上班就成為紅牌工程師,跟徐世昌和廖敏雄一起工作,認識了後來創業的夥伴。

本來對文學和藝術的好奇,轉移到專業領域上,我才發現這個教育制度真的會扼殺很多百花齊放的機會。如果不留給我空間去吸收跟思考,永遠當好學生、考很好的學校、念很好的學程,反而會錯失很多東西。教育制度不應該把學生的時間都安排到滿,讓大家有團體旅行的感覺,能不能制度上面稍微變化一下呢?這也成為後來我關注教育課題的原因。

鐵:我們來談談「他們在島嶼寫作」。你一開始已經回答起心動念的故事,如今做到第三系列,接觸這麼多文學家跟創作者,有沒有比較難忘的片段或故事?

童:我們的初衷當然是保留非常重要、淹沒掉就不會再有的東西,像目前余光中、洛夫、周夢蝶和楊牧都不在了,香港的也斯和劉以鬯也離開了。

能夠親自接觸這些人是很開心的,以前只能讀他們的書。當中甚至促成一些老友重聚,余光中和周夢蝶30年沒有見面,第一系列舉辦發表會的時候,余光中從高雄上來,周夢蝶也一起參加,老朋友相見甚歡。在拍攝周夢蝶時,也有很多人去陪他,周夢蝶的告別式是我們安排的,這次七等生離開,我們的同事還陪著骨灰出海,完成他海葬的心願。

七等生在生命的最後幾年答應拍攝,他因為生病所以身體滿辛苦的,有一陣子心情不太好,愛拍不拍的,不過我也聽他兒子很感性地說,最後幾年七等生老師因為我們的拍攝其實是愉快的。最初在討論拍攝人選的時候,顧問之一的林懷民跟我說,一定要拍七等生。親自面對面,我覺得七等生的人跟書上所傳達的一樣,是一個桀驁不馴、對於社會體制格格不入的靈魂。但是他講的話,我還是覺得很有道理,他關心的是比較大的面向,對於約束他的制度是很不屑的,而這個不屑是用付出生活的困頓為代價。在他的年代讀完師專當老師,是很有保障的工作,但七等生還是斷然辭職;寫作的時候需要安靜,他的太太只能一個牽、一個揹,帶著三個小孩在寒風中逛好幾個小時,等待他每天完成寫作。

七等生的文字不是中產階級坐在漂亮的書桌前面點著煙,悠閒寫下的心情,所以我會很有感觸。很多文學、藝術,真的不是資產階級寄託虛無飄渺的感傷就能有的,必須是一字一血淚。像王國維在《人間詞話》裡引尼采的那句話:「一切文學,余愛以血書者。」他是用血跟淚去把文字寫下來。

其實有些人不是不想拍,像黃春明老是拍拍停停,拍到一半又跟我說,「童子賢啊,我沒有答應給你拍欸!」有一次又很感慨地跟我講,「你說得對,我們就這樣拍。」過三天他又打來,「我又不想拍了,要不我煮飯請你吃,給你賠罪。」我真的還跑到他在磺溪邊的家。

我也要澄清一下,有些人雖然身在島嶼之外,但是他的書寫還是跟島嶼有關。像楊牧很多關於台灣的書寫是在西雅圖和香港完成的,但那並不重要,因為他的心在台灣。台灣像是風箏源頭的線一樣,拉著這些人在外面飛,飛了幾十年,可是最後他的心、他的根還是在台灣。

我們在討論人選的時候並沒有去分他的出身,也不管他是如何流亡來到台灣,像是余光中、洛夫和瘂弦,或是一些是非常本土的,像七等生或吳晟。我們共同的感覺是,這些人都是構成這個島嶼的文化養分。台灣不會沒有過往,就呈現出一個現代的面貌,我覺得所有事情都要有根柢,應該要把他留下來,不太可能是一刀切斷、沒有記憶,像是孫悟空從石頭裡面蹦出來。

我對於文化的一些想像跟小小的使命感,其實我協助保存兩蔣日記和製作「他們在島嶼寫作」的初衷是類似的,我覺得曾經發生、曾經存在的,都是成就今天的台灣的一部分。我主張不要讓它被淹沒掉,不論你喜不喜歡、認不認同,有些可以在當代決定,有些可能還要留待後人定奪。

現在是看因緣際會,有緣分的事情我就做,像是目宿媒體也拍了舞蹈家羅曼菲的紀錄片《曼菲》,協助製作《日曜日式散步者》,現在辦公室還有一座金馬獎座,算是我們與有榮焉。另外也拍了《牡丹還魂—白先勇與崑曲復興》,記錄白先勇推動的崑曲復興運動,那十幾年間演出了上千場,那些小演員白老師挑選的時後都才18、20出頭歲,20年後再重聚都已經40歲了,我們把這一段故事記錄下來,在「他們在島嶼寫作」系列之外,也陸陸續續做了這些紀錄片,「他們在島嶼寫作」也還在繼續,正在拍攝楊澤和夏曼・藍波安,吳晟老師的紀錄片《他還年輕》也即將上映。

鐵:童先生關注很多領域,包括商業、科技和藝文,剛才有提到,社會主流的價值包括教育,好像都有點偏差。你會不會覺得這個社會到現在對文化都沒有足夠的重視,這十年來有什麼改變?是更好還是更壞呢?

童:台灣有進步的一面,可是對文學和藝術,這些值得珍惜、卻沒有辦法商品化的東西重視不夠。我還是會有小小的抱怨,覺得社會資源滿扭曲的。

比如說國防部和教育部,這兩個部門不是只有表面上的經費,他們用到更多的是社會資源。像國防部手上有很多役男,這些役男的青春歲月換算成工時,產值是天文數字。關於教育體系,我非常認可專科制度,20年來沒有改變立場,但台灣的專科制度從20年前開始,通通變成科技大學,台灣成為全世界大學密度最高的地方。

台灣有很多東西太多了,有一陣子開放銀行,銀行太多了、電視台太多、大學也太多。這些太多的事情每年都耗費幾千億的潛在社會資源。有需要人人都去讀外文、哲學或法律嗎?這也是儒家文化的影響,覺得萬般皆下品,所以拚命想要讀書,當然教育是改變國家和人民素質非常重要的措施,所以教育的普及、發達是好的。像我那個年代大概只有三成左右的人讀大學,這是一個滿合理的比例,其他七成的人在經過專科或高工的訓練後加入職場,工作之後再回頭思考你的需要,社會應該有這個進修教育的制度。

可是現在一股腦讓那七成的人多花兩年去讀我認為不必要的大學,學費很貴只好跑去打工,然後因為睡不飽跟我一樣上課的時候昏昏欲睡,老師也不敢把他當掉,因為當掉以後怕招不到學生。我們用簡單的社會學和經濟學評估,現在每年出生人口約17.4萬,七成大約是12.2萬人,乘以兩年等於是24.4萬「人年」,以台灣的人均GDP 三萬美元來算,乘起來有73.2億美元,是2千多億台幣,所以說教育浪費了很大的社會資源。我們談到文化的投資不足,如果有這2千億多好,絕對可以do something(做些什麼)。

「台灣有進步的一面,可是對文學和藝術,這些值得珍惜、卻沒有辦法商品化的東西重視不夠。」(攝影/汪正翔)

我曾經批評,文化部每年只有100億上下的預算,而台北市政府每年1600億的預算裡面,有一年光是鋪設柏油路就花了50億,全台灣的柏油路跟消波塊每年動輒花費300億以上,那為什麼不能在這些地方促進一下效率呢?

當年大家都很喜歡韓劇《來自星星的你》,我也出資示範製作《一把青》。文化部跟公視一集120萬的製作費,開玩笑地說,是吃不飽穿不暖也餓不死,韓劇一集1200百萬的預算,大家都好羨慕,可是24集的電視劇,包含行銷宣傳總共花費4億真的有很多嗎?這還不到台北市一年花在柏油路上十分之一的錢。

資源分配的確有很大的問題,今天剛開始講到地下樂團和小劇場,都需要空間凝聚生命力,但場地都太貴了,一個都市怎麼會把所有空間都商業化,最後壓迫到藝文團體的生存呢?所以那時候我才會想在華山做一個空間。不過我非常不喜歡BOT,因為便宜標出去的話會被說圖利廠商,但標得貴就必須用很高的價格轉租給藝文團體。其實只要政府在資源配置和管理上用一下心,台灣不見得沒有資源。

童子賢|和碩集團創辦人、董事長。自台北科技大學畢業後即進入宏碁電腦工作,於1989年與謝偉琦、廖敏雄及徐世昌共同創立華碩電腦,帶領團隊發展筆記型電腦品牌。2007年,華碩與和碩宣布分家,童子賢出任和碩董事長暨總執行長。和碩集團從事代工、設計、製造與服務等多元化業務,同時將觸角擴及金屬機殼、隱形眼鏡等不同領域,並以強大的設計實力與經驗,在電子代工產業獨樹一格;運用運用1943億台幣淨資產,讓全球所有據點共約16萬名員工,持續在這個世界級舞台發光發熱。

|延伸閱讀|

購買 VERSE 雜誌

本文轉載自《VERSE》012封面故事「今天,我想來點蔬食」,更多關於蔬食的故事請見雜誌。

本文轉載自《VERSE》012封面故事「今天,我想來點蔬食」,更多關於蔬食的故事請見雜誌。

➤ 訂閱實體雜誌請按此

➤ 單期購買請洽全國各大實體、網路書店

VERSE 深度探討當代文化趨勢,並提供關於音樂、閱讀、電影、飲食的文化觀點,對於當下發生事物提出系統性的詮釋與回應。