《可憐的東西》導演尤格・藍西莫:24年創作生涯9部作品完整解析——從實驗先鋒到影壇巨匠的蛻變之路

《可憐的東西》在2024年橫掃奧斯卡四項大獎的掌聲未歇,金獎導演尤格・藍西莫一鳴驚人代表作《非普通教慾:4K數位修復版》又在2025年6月6日在台上映,讓影迷在大銀幕上重溫這部奠定導演獨特美學的經典之作。本文帶你回顧藍西莫如何用他獨特的「令人不安美學」,逐步建構出屬於自己的電影宇宙。

從2001年的生涯起點《My Best Friend》到2023年一舉奪下威尼斯影展最高榮譽金獅獎,並於奧斯卡勇奪四項大獎的《可憐的東西》,尤格・藍西莫(Yorgos Lanthimos)用近四分之一個世紀的時間,建構了當代電影最獨特且令人不安的美學宇宙。這位希臘導演以其標誌性的冷峻視角、荒誕情境與黑色幽默,持續挑戰觀眾對現實、道德與人性的既定認知。

從早期探索背叛與孤獨的實驗作品,至今藍西莫始終堅持其獨特的電影語言。他擅長將日常生活推向極端,透過看似荒誕的情境,揭露人類社會最深層的焦慮與矛盾。本文將梳理這位當代最具原創性導演的創作軌跡,探討其如何從希臘新浪潮的實驗先鋒,蛻變為國際影壇的重要聲音。

延伸閱讀:奧斯卡最佳女主角《可憐的東西》原作者是誰?Alasdair Gray是藝術家,更是支持蘇格蘭獨立的左翼夢想家

1. 《憐憫的種類》(2024):控制與反叛的三重奏

2024年的《憐憫的種類》是尤格・藍西莫創作生涯的又一次大膽實驗,與長期合作編劇艾夫希米斯·費利波共同打造,艾瑪·史東、傑西·普萊蒙與威廉·達佛領銜主演。電影採用三段式選集結構,透過三個相互獨立卻主題呼應的故事,深入剖析現代社會中無所不在的控制與操縱關係。

藍西莫運用其標誌性的超現實視覺語言與黑色幽默,將每段故事推向心理極限。從完全受控於上司的男子羅伯特,到面對變了樣的歸來妻子的警察,再到為神秘教團尋找預言中領袖的女信徒,每個角色都在權力的漩渦中掙扎求存。影片以長達164分鐘的篇幅,細膩描繪人類對自主性的渴望與對失控的恐懼,成為當代最具挑戰性的心理驚悚文本之一。

2. 《可憐的東西》(2023):重生與解放的狂想

2023年的《可憐的東西》是尤格・藍西莫創作生涯的又一次大膽突破,改編自阿拉斯代爾·格雷同名小說,由東尼·麥克納馬拉編劇,艾瑪·史東不僅主演更身兼製片。故事設定於維多利亞晚期,講述自殺女子貝拉·巴克斯特被怪誕科學家以胎兒腦復活,從而展開一段從嬰兒心智到成熟女性的奇幻成長之旅。

藍西莫透過奇幻美術設計與從黑白轉為鮮明色彩的視覺語言,象徵貝拉的心理蛻變與世界觀擴展。當她與放縱律師鄧肯橫越歐洲,每一次冒險都成為對社會規範與父權束縛的直接挑戰。影片融合荒誕幽默、情色元素與哲思探討,大膽探索女性主體性與性自由,作為當代最具挑戰性的女性主義電影文本之一。艾瑪·史東無所畏懼的演出與導演顛覆性的敘事手法,共同創造出這部視覺驚艷、思想深刻的當代經典,鞏固了藍西莫作為最具原創性導演的地位。

3.《真寵》(2018):宮廷權謀的荒誕喜劇

2018年的《真寵》標誌著尤格・藍西莫創作風格的重要轉折,他首度將獨特的黑色幽默與荒誕美學融入古典宮廷背景,創造出一部既放肆又尖刻的歷史喜劇。影片聚焦18世紀初英格蘭宮廷內三位女性的激烈爭寵:體弱多病的安妮女王(奧莉薇雅·柯爾曼)、掌握實權的莎拉·邱吉爾(瑞秋·懷茲),以及野心勃勃的阿比蓋兒·希爾(艾瑪·史東)。

藍西莫運用廣角與魚眼鏡頭營造疏離感,讓奢華宮廷顯得扭曲變形,完美呼應角色間的心理操控與權謀算計;影片打破歷史電影的浪漫化傳統,呈現赤裸殘酷的人性鬥爭。從阿比蓋兒的巧妙取悅到莎拉的失勢流放,每一步棋都充滿翻轉與背叛。這部全球票房9600萬美元的作品,製作成本僅用了1500萬美元,此作是對權力、階級與性別的深刻探索,也展現了藍西莫將社會諷刺與娛樂性完美結合的成熟技藝。

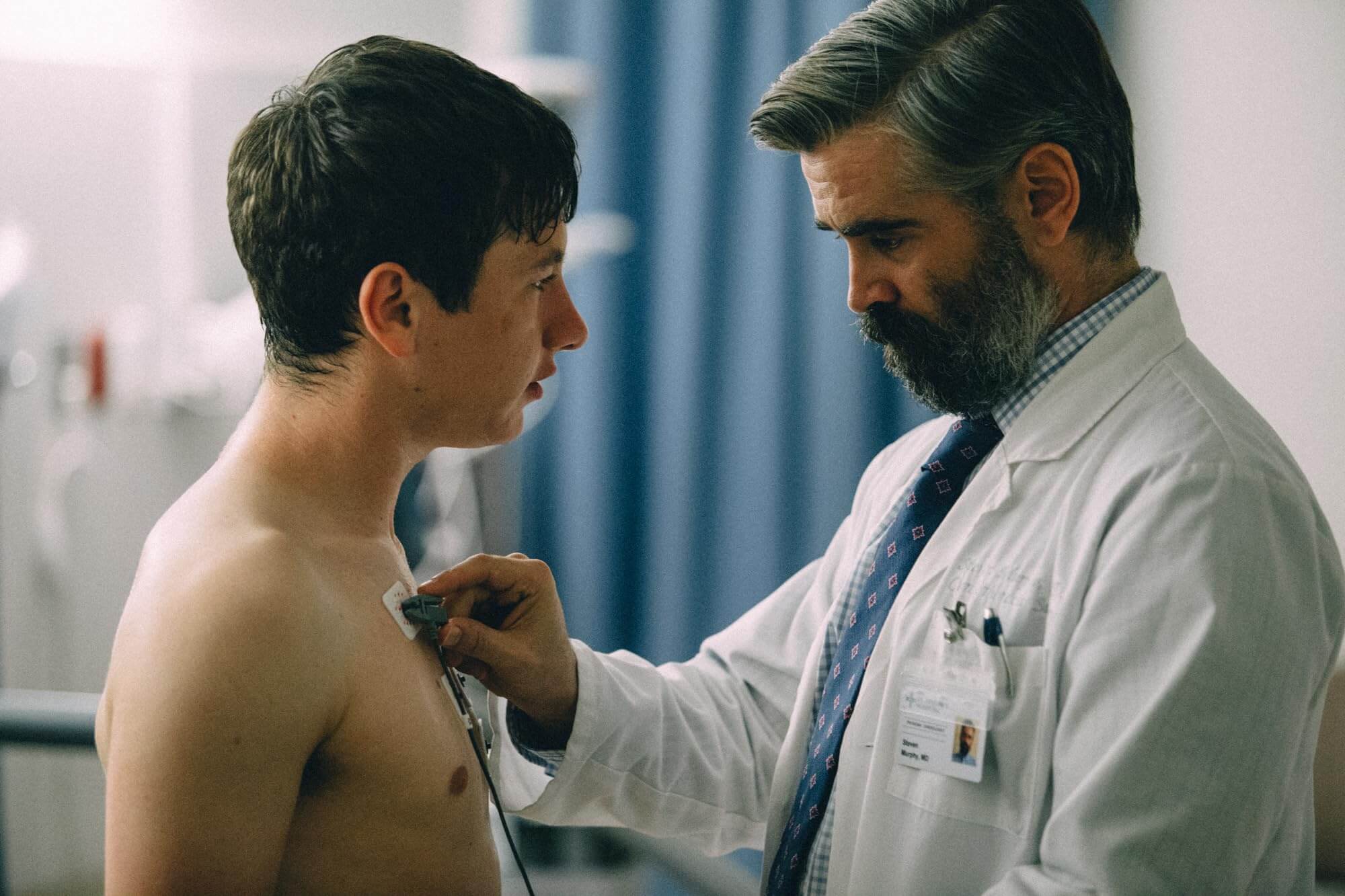

4. 《聖鹿之死》(2017) :古典悲劇的現代復仇

2017年的《聖鹿之死》是尤格・藍西莫與艾夫西米斯·費利波再度攜手的心理驚悚傑作,將希臘古典悲劇《奧利斯的伊菲革涅亞》重新包裝為當代道德寓言。柯林·法洛飾演的心臟外科醫生史蒂芬,因手術失誤導致病患死亡,而遭到死者之子馬丁(巴瑞·柯根飾演)的超自然報復,他必須殺死家中一員,方能「平衡」這場死亡。

藍西莫以其標誌性的臨床式冷漠,透過固定鏡頭與平淡語調營造存在主義恐懼,讓理性醫學世界與超自然詛咒形成強烈對比。當孩子們開始癱瘓、拒食、眼睛流血,妻子安娜從不信到理智崩潰,甚至建議丈夫「殺掉一個,我們還能再生」,整個家庭的精神瓦解過程令人毛骨悚然。影片最終以蒙眼開槍的殘酷高潮,深刻剖析現代文明對道德責任的逃避與倫理體系的虛偽本質。

5. 《單身動物園》(2015):愛情制度的荒謬寓言

2015年的《單身動物園》標誌著尤格・藍西莫真正征服國際影壇的關鍵時刻,這部與艾夫西米斯·費利波共同編劇的反烏托邦黑色喜劇,以極端化的未來社會設定,深刻諷刺現代人對「成雙成對」的病態執著。在這個扭曲世界中,單身者被迫在45天內配對,否則將變成動物,而柯林·法洛飾演的大衛選擇了龍蝦,因為牠們「壽命長且繁殖力強」。

藍西莫透過飯店的荒謬規則與野外單身者社群的極端禁令,構築出一個關於愛情、控制與身份認同的雙重地獄。從依據流鼻血、近視等膚淺特質配對,到為了維持關係而自殘,影片以其標誌性的冷面對白與黑色幽默,犀利剖析社會將複雜人際關係簡化為條件匹配的荒謬現象。這部作品是藍西莫超現實手法的集大成之作。

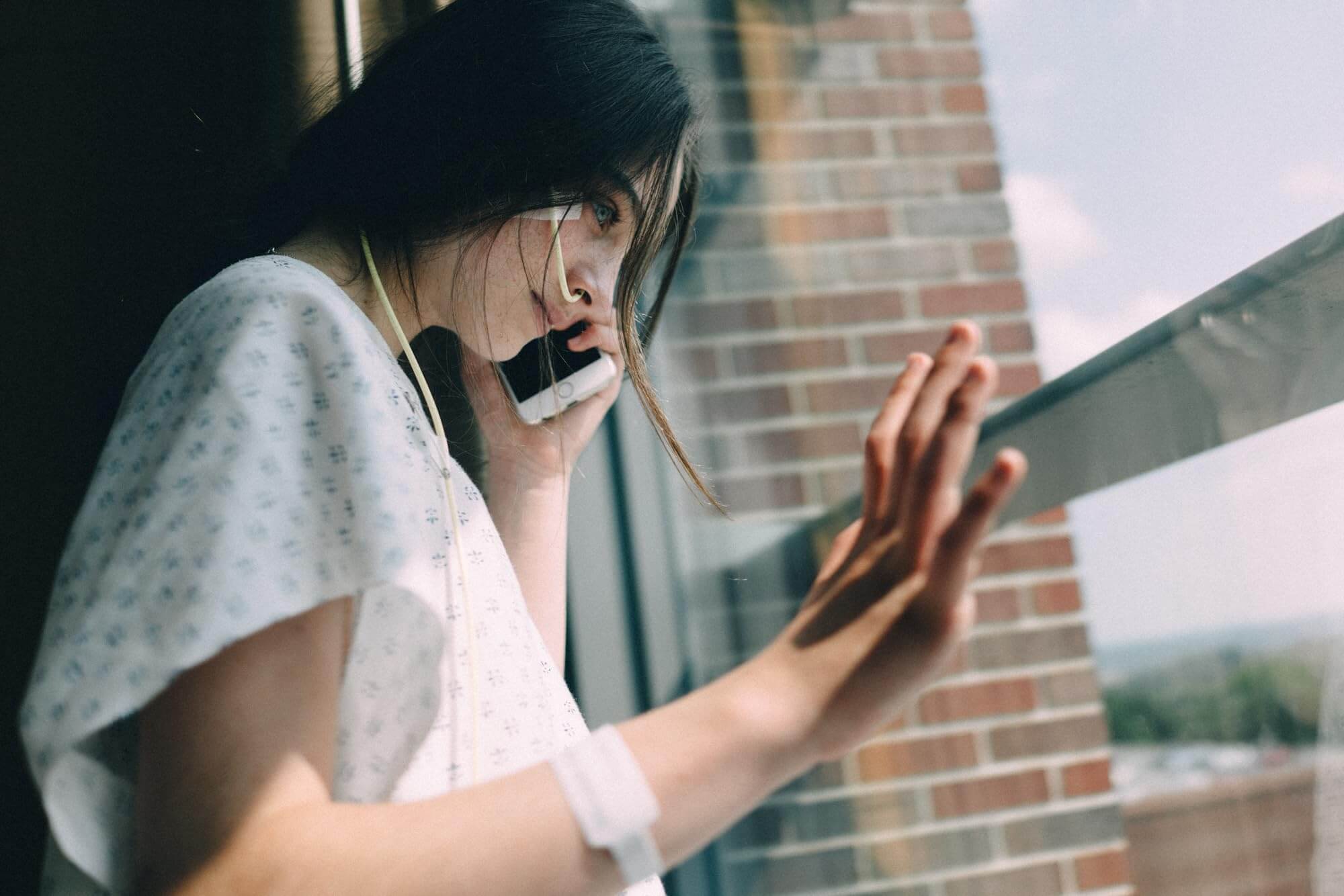

6. 《Alps/非普通服務》(2011):替身與真實的界線

繼《非普通教慾》震撼國際後,尤格・藍西莫於2011年推出《非普通服務》,進一步深化其對人類心理與社會角色的犀利剖析。這部心理劇情片聚焦於一個名為「阿爾卑斯」的神秘組織,成員以收費方式扮演亡者,為喪親者提供情感慰藉服務。然而,當護士蒙特羅莎在執行一名車禍少女的替身任務時,她逐漸沉溺於角色扮演,模糊了現實與虛構的邊界。

藍西莫斯延續其標誌性的冷面表演與精密構圖,透過臉部遮掩、重複儀式等視覺意象,探討身份錯置與情感疏離的現代困境。影片不僅質疑我們如何界定「自我」,更以其獨特的冷峻視角,重新審視死亡、悼念與人際連結的本質。《非普通服務》作為導演創作歷程中承先啟後的重要作品,展現了他對表演邊界與人類渴望連結心理的深刻洞察,成為當代電影中探討身份認同議題的重要劇本。

7. 《Dogtooth/非普通教慾》(2009):控制與解放的極端寓言

2009年的《非普通教慾》是尤格・藍西莫真正躍登國際影壇的里程碑之作,這部與艾夫西米斯·費利波共同編劇的心理劇情片,以一個極端隔離的家庭為舞台,展開了對權力、控制與認知操縱的深刻探討。故事中的希臘夫婦將三名成年子女囚禁於鄉間宅邸,透過扭曲的語言系統與虛假現實,徹底控制孩子們的世界觀。當父親為滿足兒子性需求而引入外來女子時,這個精心建構的謊言王國開始土崩瓦解。

藍西莫以極度精準的鏡頭語言與冷峻無情的表演風格,創造出既荒誕又驚悚的觀影體驗。影片不僅質疑了親情與教育的本質,更透過這個極端的家庭寓言,反思現代社會中無所不在的控制機制。《非普通教慾》的成功正式確立了藍西莫作為當代最具原創性導演之一的地位,為希臘電影在國際舞台上贏得前所未有的關注。

8.《Kinett/非普通犯罪》(2005) :希臘怪奇新浪潮先驅

2005年的《非普通犯罪》標誌著尤格・藍西莫獨立執導生涯的真正起點,更是希臘「怪奇新浪潮」電影運動的奠基之作。

在這座觀光淡季的荒涼海濱小鎮,三個孤獨的靈魂,執著於BMW與俄羅斯女性的便衣警察、寂寞的照相館店員、懷抱演員夢的旅館女服務生,以重演真實殺人案為奇異日常。他們的行動逐漸模糊了表演與現實的界線,並悄然滲透到各自的生活與情感中。影片透過這種離奇的嗜好,探討孤獨、執著與生活乏味等主題,折射出人們逃離現實的渴望與內心深處的荒謬。

影片以極少對白、破碎敘事和手持攝影營造出令人不安的疏離感,儘管爛番茄僅17%的好評率反映其晦澀難懂,但片中的無表情表演、儀式性重複、權力操控等元素,也預告了導演日後震撼國際的創作語彙。《非普通犯罪》或許缺乏後期作品的敘事完整性,卻是理解藍西莫電影宇宙不可忽視的原點。

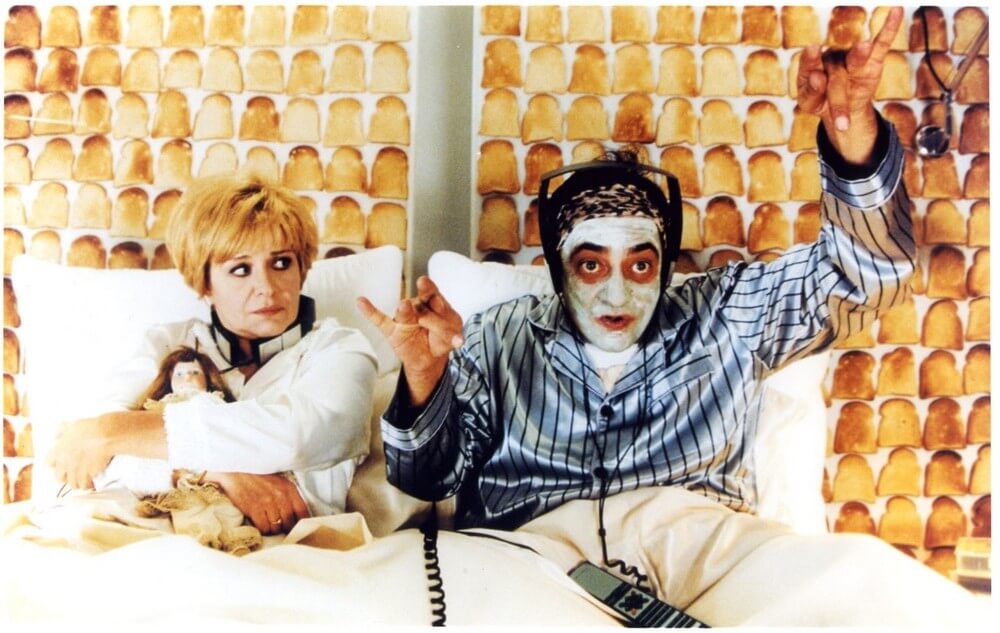

9.《My Best Friend》(2001): 怪誕美學的起點

2001年的《My Best Friend》標誌著尤格・藍西莫長片執導生涯的開端,儘管這部作品在風格上更接近合作導演拉基斯・拉佐普洛斯的喜劇傳統,但藍西莫獨特的「怪誕美學」種子已然萌芽。

故事表面上是老套的三角關係,男主康斯坦提諾斯錯過班機返家,撞見妻子與摯友的背叛,但展開方式卻充滿異化與扭曲。主角選擇默默離開、裝作一切沒發生的反應,也預示了導演日後作品中那種令人不安的冷靜與黑色幽默。片中層層疊疊的背叛與陰謀,不僅揭露了友誼的脆弱本質,更逼使觀眾直視人性深處那難以言說的黑暗面向。這部非典型喜劇為藍西莫後來震撼國際影壇的創作風格奠定了重要基礎。

「對我個人而言,我希望觀眾在觀影時能夠主動投入。

我喜歡以一種讓人略感不適的方式建構電影,

同時又讓人享受其中、產生好奇,

開始思考各種意義;而希望到了最後,

觀眾會有一種強烈的慾望,想繼續思考這些事情。」

—尤格・藍西莫

➤ 訂閱實體雜誌請按此

➤ 單期購買請洽全國各大實體、網路書店

VERSE 深度探討當代文化趨勢,並提供關於音樂、閱讀、電影、飲食的文化觀點,對於當下發生事物提出系統性的詮釋與回應。

鄭琮諺

對世界沒有疑問的人,不過是慢性死亡罷了。

@z_y_226