VERSE Opinion

四十多歲還能繼續很潮嗎?當「Young Forty」從笑話變成傷害

走在首爾的街頭,你會看見這樣的風景:四十歲上下的男女,穿著考究的運動品牌球鞋及大LOGO的潮牌服飾,手持精品咖啡,在健身房揮汗後前往藝文空間。他們關注身材管理、追蹤社群媒體趨勢、願意為品質生活投資,而這群人,韓國人稱之為「Young Forty」(영포티)。這個詞彙原本象徵著活力與自我實踐,然而近年卻逐漸變了調。

「Young Forty」這個詞彙約在 2015 年由韓國趨勢分析師金容燮(Kim Yong Sop,김용섭)提出,用來描述「不同於傳統中年、對趨勢敏感並尋找自我生活方式的中年世代」。當時,它是一個正面而具代表性的概念,強調四十代仍可保持活力、開放與自我更新。Young Forty 象徵的是一種可能性,人生步入中年不必等同於放棄、妥協或沉悶。

然而,2022 年開始,這個詞在「DC Inside」(DC인사이드)等線上社群中被重新詮釋。年輕網友將它與「裝年輕」、「過度追求形象」等刻板印象連結,原本的肯定意味逐漸褪色。2023 年後,透過 YouTube、Instagram 等平台的迷因傳播,Young Forty 被固化為一種帶有諷刺意味的標籤,「明明是中年,卻硬要表現得像年輕人」。

到了 2024 年,連主流媒體都開始以這個負面框架討論四十代現象。原本作為消費趨勢的觀察用語,如今被賦予了道德評價的色彩,彷彿選擇維持年輕心態,本身就是一種「不得體」。根據最新統計,Young Forty 相關的網路討論中,約有 55.9% 帶有負面意涵;另一項韓國媒體調查顯示,當Gen Z世代聽到這個詞時,高達 68.3% 的人會浮現負面印象。

一個原本讚美「保持年輕心態」的語彙,為何淪為不同世代衝突的導火線?而當我們將整個世代樣貌簡化為一個嘲諷符號時,我們究竟失去了什麼?這個名詞語意的變化揭示的不單純是消費文化的變遷,更是當代社會如何用迷因(meme)文化取代對話、用標籤替代理解的一大困境。

然而,語言的命運往往由使用者決定。法國哲學家羅蘭·巴特(Roland Barthes)在《神話學》(Mythologies, 1957)中提醒我們:語言從來不是中立的,它承載著權力關係與社會焦慮。當一個詞彙被重新定義時,往往反映的是更深層的社會結構矛盾。「Young Forty」 的命運,正是最佳註腳。

數據背後:青年世代的焦慮與失落

要理解年輕世代為何對Young Forty產生如此強烈的反感,必須從他們所面對的社會現實談起。韓國企劃財政部相關勞動報告指出韓國青年(15–29 歲)就業率約為 45%,甚至低於60歲以上族群的 48%。在房價持續攀升、就業市場萎縮的背景下,青年世代感受到的是結構性的機會剝奪。

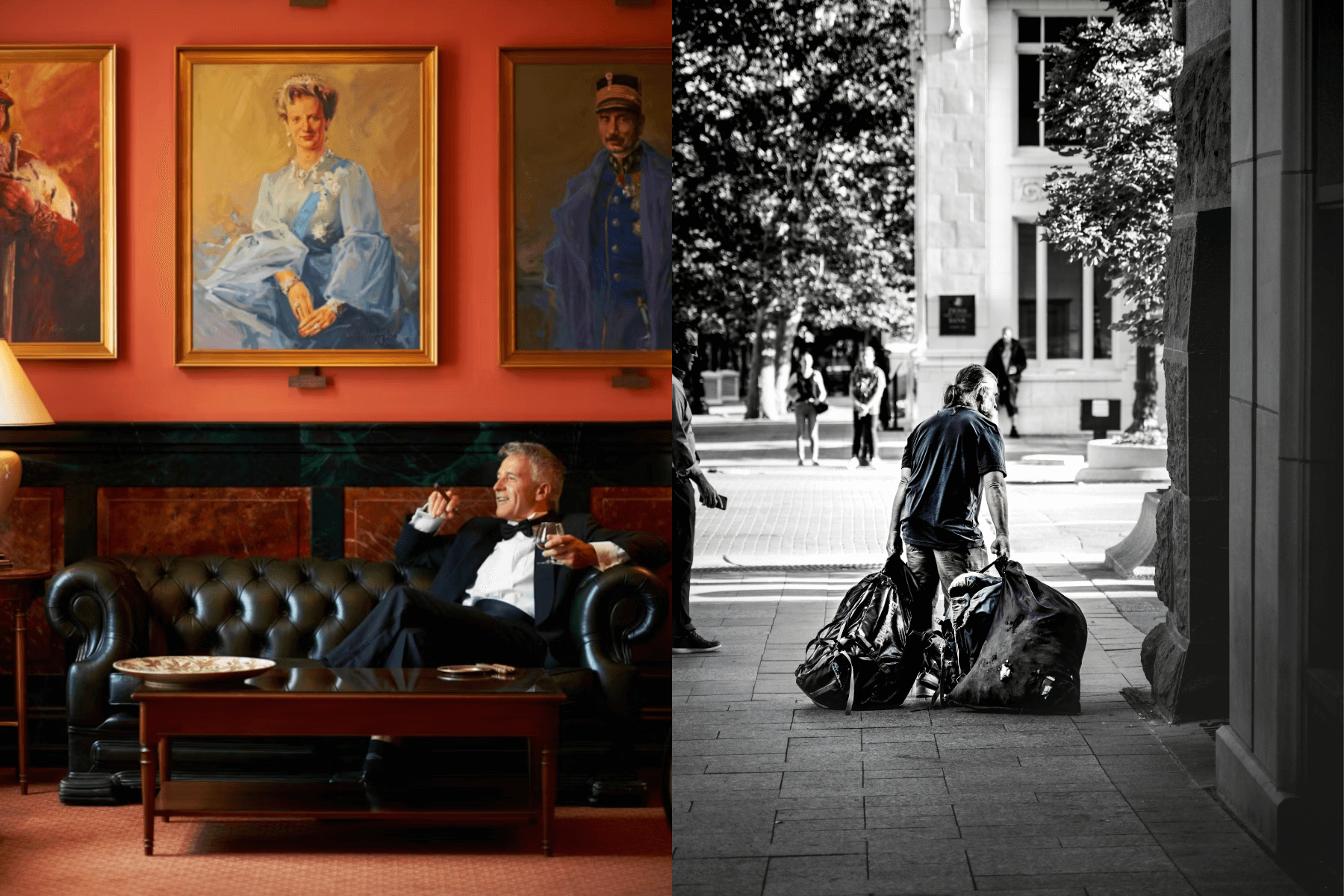

在這樣的處境中,當四十代展示著消費能力、追逐年輕文化符號時,年輕人看見的不只是「個人風格選擇」,而是「資源不對等」的具象化。那些運動鞋、數位產品、社群媒體,這些原本被視為青年文化的符號,當被經濟能力更強的中年世代佔據時,便觸發了一種「自身文化領域被侵佔」的不安感。

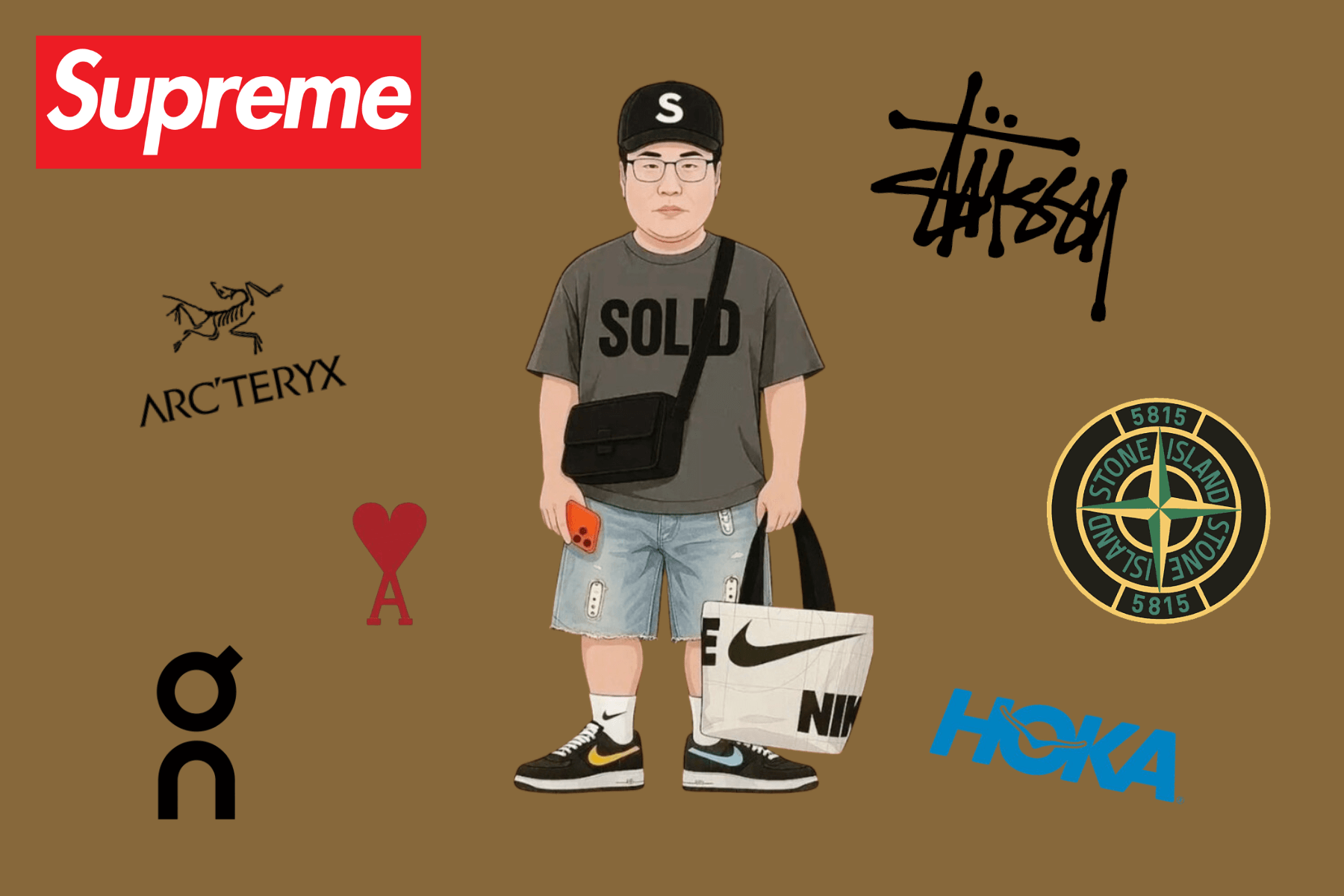

更有意思的是品牌效應。許多年輕人認為,當四十代大量穿著 Supreme、Stüssy、Ami Paris、Stone Island,或是使用 Nike、Hoka、On Running 等運動品牌時,這些品牌在年輕群體心中的「潮流感」會迅速下降。曾經象徵個性與青春的服飾,因為被中年穿著者普遍使用而失去稀缺性與吸引力。韓國運動與潮牌業界因此面臨兩難:一方面,四十歲以上族群是購買力強大的核心消費者;另一方面,過度迎合這群消費者可能導致年輕世代流失。

簡言之,這種焦慮的本質,是在青年世代為基本生存掙扎時,中年世代似乎仍有餘裕追求形象與品味,這種對比本身因而成為刺激來源。

更深層的矛盾還涉及文化規範。在韓國傳統觀念中,「나잇값」(nait-gap,年紀應有的樣子)是一個重要概念,不同年齡層被賦予特定的社會角色與行為準則。當四十代選擇「不按劇本演出」時,便觸動了年輕世代對於「成熟」、「責任」的想像期待。有些年輕人希望「四十代團隊主管能展現大人該有的樣子」。

迷因文化:當幽默越過了界線

迷因作為當代網路世代主要的表達形式之一,具有快速傳播、情感濃縮的特質。它可以是幽默的出口,也可能成為暴力的載體。當「Young Forty 自我診斷清單」在社群媒體上瘋傳,每一個風格選擇都可能成為被檢視的項目時,迷因原先的趣味性已經越過了界線。

美國社會評論家蘇珊·桑塔格(Susan Sontag)在《論攝影》(On Photography, 1977)中指出:「拍攝人們就是侵犯他們,以他們從未看到自己的方式看待他們,掌握他們永遠無法擁有的關於自己的知識;這將人變成可以被象徵性擁有的物件。」

這段話用在迷因文化上同樣適切。當我們將一整個世代都簡化為一組可供嘲笑的符號時,其實剝奪了他們的複雜性與多樣性。事實上,「四十代」內部存在巨大的階層差異,許多人同樣面臨就業不穩定、居住壓力等困境,他們並非都是「既得利益者」。然而在迷因化的過程中,這些個體差異被抹平了,所有四十代都被貼上同一個標籤。

迷因文化的問題不在於幽默本身,而在於它容易製造「我們 vs 他們」的二元對立,讓原本可以細緻討論的社會議題,變成立場表態的戰場。

當事者的困境:進退維谷的中年

面對這波批評浪潮,被貼上 Young Forty 標籤的四十代也開始發聲。韓國女演員金喜善在訪談中坦言:「這個詞原本是正面的,現在有點變質了。」她進一步補充:「能符合年齡地生活也是一種幸運,過度想要看起來年輕反而會有反效果。」

當四十代試圖保持活力與學習態度時,他們面臨的是一種兩難,既不想被視為「放棄自我的老年人」,也不願被嘲諷為「裝年輕的虛偽中年」。在這兩個極端之間,似乎沒有一個被社會認可的「得體位置」。

法國作家西蒙·波娃(Simone de Beauvoir)在《論老年》(La vieillesse , 1970)一書中寫道:「如果不想讓老年成為我們過往人生的荒謬模仿,那麼唯一的解決之道,就是持續追求那些賦予我們生命意義的目標。」

這句話並非要人消極地接受衰老,更多的是提醒我們:每個生命階段都有其獨特的價值與責任,關鍵在於如何帶著自覺與尊嚴前行。或許,真正需要被檢視的不是「四十代該不該追求年輕」,而是「我們為什麼無法接受多元的年齡表現方式」。

對話的可能:理解而非對立

當我們檢視這場風暴時,應該探討的不是「誰對誰錯」,而是「為什麼會有這樣的對立」?

年輕世代的焦慮是真實的——結構性不平等、機會縮減、未來不確定性,這些都不是可以被輕易忽視的問題。但將這些困境的責任投射到特定世代身上,真的能解決問題嗎?當我們用迷因將對方標籤化時,其實也在放棄理解與溝通的可能。

同樣地,四十代若只關注個人形象管理,而忽視周遭世代所承受的壓力,也難免讓人感到自私。真正的成熟不是拒絕衰老,而是在追求自我實現的同時,意識到自己在社會結構中的位置,以及可以承擔的責任。

或許最需要被質疑的不是「四十代該不該追求年輕」,而是「為什麼我們的社會無法容納多樣的年齡表現方式」,以及「為什麼世代之間的對話如此困難」。

Young Forty 爭議的核心,並非風格或消費選擇本身,而是如何在世代差異中找到相互尊重的方式。如果四十代願意傾聽年輕世代的困境,承認自己在某些結構上的相對優勢;如果年輕世代能夠看見四十代內部的多樣性,不將所有問題簡化為世代對立,對話才有可能開始。

語言是有力量的。每個人終將老去,每個世代都曾年輕,也都會面對中年的焦慮甚至是晚年的困境。或許真正值得追問的是:我們希望活在一個什麼樣的社會,一個以迷因劃分敵我的社會,還是一個容許不同生命狀態共存的社會?

Young Forty 的存在,提醒我們每個世代都有其焦慮與挑戰。生活方式的選擇與自我實踐本身無對錯,爭議更多反映的是社會對年齡、角色與資源分配的敏感。當煙火散盡,語言的餘燼仍會留存。某一天,Young Forty 能夠重新成為一個中性的描述詞,而非攻擊的武器。那時候,我們或許才真正學會了,如何在差異中共存,在對話中成長。

➤ 訂閱實體雜誌請按此

➤ 單期購買請洽全國各大實體、網路書店

VERSE 深度探討當代文化趨勢,並提供關於音樂、閱讀、電影、飲食的文化觀點,對於當下發生事物提出系統性的詮釋與回應。

鄭琮諺

對世界沒有疑問的人,不過是慢性死亡罷了。

@z_y_226