2025全球最美機場有哪些?日本關西機場上榜,美國這座機場宛如走進森林秘境

公認全球最美的6座機場分別來自亞洲、歐洲與美洲,其中包括日本的關西國際機場。這些機場建築不僅展現在地文化,更融合永續理念與設計美學,重新定義空中門戶。

對一個國家的第一印象,往往從文化與建築開始,機場作為旅人踏入該國的起點,更是認識這個國家的重要門面,整潔度、建築風格或者空間設計,都是旅人所注視的標準。繼公布最美酒店與最美博物館後,由聯合國教科文組織創立的國際建築設計獎項「凡爾賽獎」,2025年全球最美機場,共選出6座兼具永續與美學的代表性航廈。

長久以來,機場在國際交流中扮演關鍵角色,而今日的機場建築,更被視為藝術與文化的場域,它們不只追求營運效率,也承載著國家的價值觀、設計語彙與對歷史的致敬。今年入選的6座機場,分別來自亞洲、歐洲與美洲,其中亞洲地區有座機場上榜。以下就讓我們來看看這些被譽為「世界最美」的空中門戶。

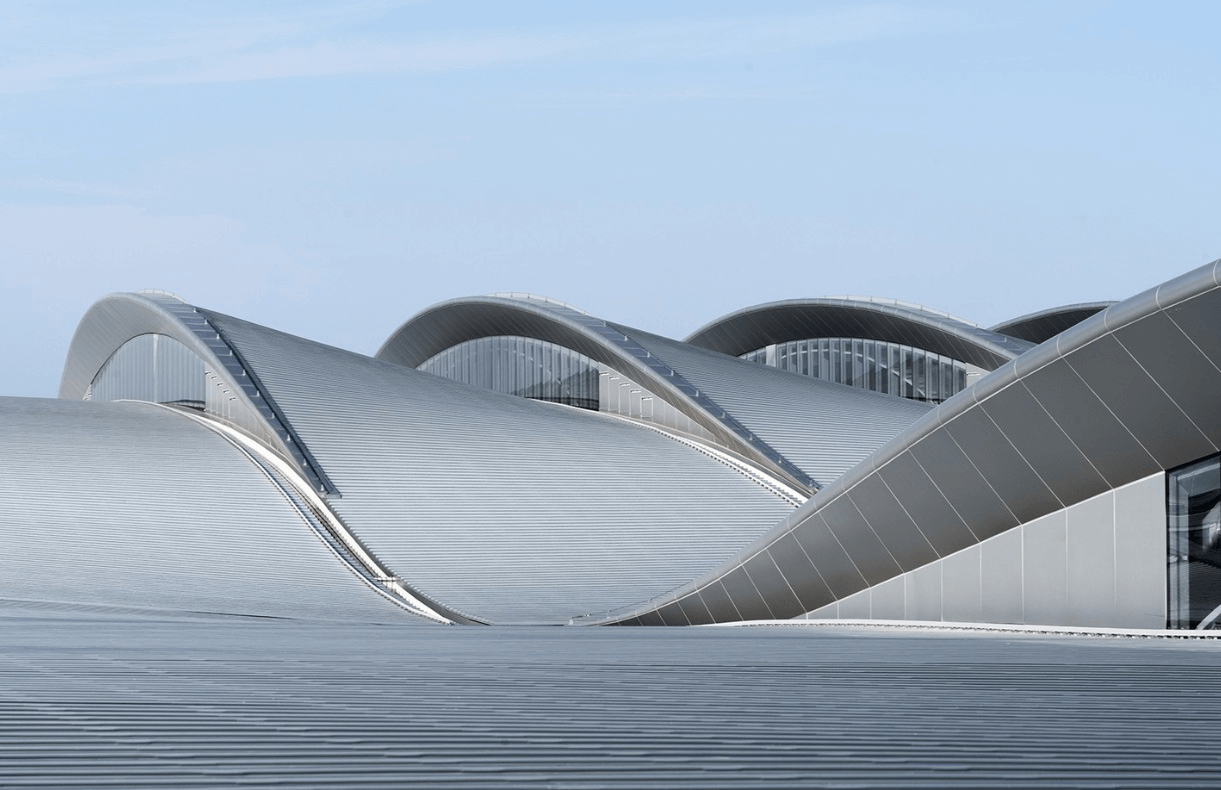

1. 中國|煙台蓬萊國際機場T2

2024年啟用的煙台蓬萊國際機場第二航廈,猶如為山東半島打開一扇嶄新的空中門戶。建築靈感取自有「海上仙山之祖」美譽的昆崳山,與第一航廈「浪湧白沙」的形象相呼應,共同演繹煙台獨有的山海文化。

航廈以銀色為主色調,金屬屋頂綿延起伏,如雲煙縹緲的山巒;空側港灣則依循煙台蜿蜒的海岸線展開。至於大廳設計靈感來自山巒變幻的意象,構築出如潑墨般柔美的建築語彙,天窗則順應結構節奏,如浪花翻湧,帶來光影通透的氛圍,讓整座航廈如夢似幻,映照著山海交融的詩意風景。

2. 法國|馬賽普羅旺斯機場T1

馬賽普羅旺斯機場第一航廈的擴建工程由英國知名建築團隊Foster + Partners與法國Rougerie + Tangram聯手操刀,保留1960年代原始航廈風貌,以及20世紀90年代的建築風格,,將新舊建築融合,以簡單、明亮的設計重新呈現。

其中最引人注目的是名為「Coeur(法語:心臟)」的中庭,高達22米,大量採用玻璃帷幕與拋光鋁材天窗,引入自然光線。並且,建築本身使用約70%再生鋼材打造,不僅美觀,也強調永續。航站內部運用大量木質元素呼應馬賽港口的船屋風貌,並設有透明玻璃牆,旅客可同時眺望普羅旺斯丘陵與潟湖景色,在移動與停留之間,感受南法的陽光與寧靜。

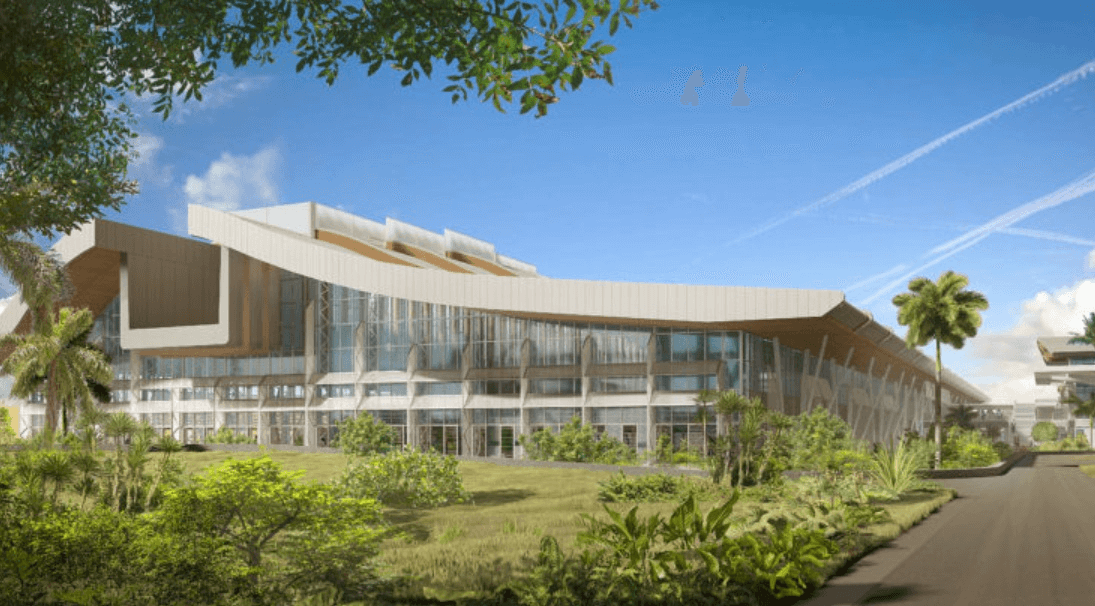

3. 法國|羅蘭加洛斯機場入境航廈

位於印度洋的熱帶島嶼留尼旺島,打造出全球首座「熱帶生物氣候機場」,建築不僅回應自然,更與自然共舞。其入境航廈靈感來自島上的綠色峽谷,中央設置通風「峽谷」,猶如熱力煙囪般導引自然空氣流動,達到自然通風。

建築外牆配備830組可動百葉窗,與感測器連動,能依照天氣變化即時調整角度,藉由低壓原理抽排室內熱氣,實現節能與舒適的完美平衡。大廳內鋪滿天然木材與茂密植栽,讓旅客一下飛機,便置身於熱帶森林懷抱之中,感受建築與自然無縫銜接的魅力。

4. 日本|關西國際機場T1

關西國際機場由義大利建築大師倫佐·皮亞諾設計,於30年前落成時即以其空氣動力學屋頂與世界最長航站樓之名聞名。此次,第一航廈改建不只是技術升級,更是對「未來機場」的重新定義。

為了確保長期發展,新空間大量採用天然材料,營造出日本獨有的日式氛圍,候機區與零售空間更擴大60%,並設置匯集地方風味的美食廣場。同時,還引進全新智慧安檢系統,可自動偵測旅客人流並導引至適當通道,每小時最高可處理6,000名旅客,有效提升效率與舒適度。整體改建後,機場國際旅客容量提升達25%,展現出傳統與科技共存的實際成效。

5. 美國|波特蘭國際機場

如果說哪座機場最像置身大自然之中,那波特蘭國際機場絕對是其中一座。設計仿造俄勒岡森林,將自然美景帶入室內,整體空間如同一場穿梭林間的沉浸式體驗。最大特徵以波浪狀木質屋頂為主體,使用當地花旗松建造,木材皆採自距離機場不超過482公里範圍,實踐在地永續。

在航站空間中可明顯感受到充足陽光與綠意,共種植72棵樹與多達5,000株綠植,將森林帶入機場。設計強調採光與自然通風,約60%的空間沐浴在日光中,打造出明亮、溫暖且極富生命力的候機空間,真正實現人與自然的共生。

6. 美國|舊金山國際機場T1

歷經8年整修,舊金山國際機場第一航廈於2024年全新亮相,成為全球首座朝向「零碳排放、零能源消耗」邁進的航廈。航廈全面採用環保材料與節能設計,包括低眩光玻璃、屋頂太陽能板、低碳行李系統,並設置雙管線系統,將非飲用水用於廁所沖洗或是景觀灌溉。

航廈內設有全球唯一獲得認證的機場博物館「舊金山國際機場博物館」,展示在地工藝與藝術文化。此外,航廈命名為「Harvey Milk Terminal 1」,以美國首位公開出櫃的同志政治人物 Harvey Milk為名,象徵舊金山對多元、平權與包容價值的堅持,讓永續不只關於建築,也關於人與社會的理想。

|延伸閱讀|

本文轉載自《欣傳媒》

➤ 訂閱實體雜誌請按此

➤ 單期購買請洽全國各大實體、網路書店

VERSE 深度探討當代文化趨勢,並提供關於音樂、閱讀、電影、飲食的文化觀點,對於當下發生事物提出系統性的詮釋與回應。