一盤沙拉,如何改變美國飲食文化?慢食教母愛莉絲.華特斯的法國味蕾啟蒙之旅

如果說,有誰以一盤「綠葉沙拉」改變了美國的飲食習慣,那非慢食教母愛莉絲‧華特斯莫屬。在速食文化風靡的年代,她創辦的傳奇餐廳「帕尼斯之家」(Chez Panisse),以對新鮮、在地、當令食材的單純追求,意外掀起一場飲食革命,被視為加州料理的誕生地。

一九七〇年代初,我去南法玩,然後愛上了綜合拌生菜沙拉(mesclun,通常有山蘿蔔、芝麻葉),這是一款混合新鮮葉菜的沙拉,在尼斯方圓四十五分鐘車程外的任何地方都看不到。我愛到買下了葉菜的種子,然後把它們種在我的後院,好讓我們可以在帕尼斯之家提供這道菜。綜合拌生菜沙拉成為固定菜色,帕尼斯之家使用我種在後院的沙拉可能有整整五年,而後北加州的農民才意識到其市場需求並開始種植。我想,如果說這個國家有哪件事是我一手促成的,有什麼可以稍微歸功於我的東西,那就是真正的沙拉在美國各地普及。

我對那道綜合拌生菜沙拉非常自豪,自豪到我把它帶到了紐約。一九七〇年代末,餐廳打響名號後,帕尼斯之家成為《花花公子》(Play Boy)雜誌評選的二十五家國內最佳餐廳之一。(我們排名第七!)雜誌邀請評選名單上的每家餐廳到紐約市的大型慶祝會上烹飪一道菜。我腦中立刻掠過我要做一道沙拉的念頭!那是我的招牌菜!我的密友瑪麗昂.坎寧安(Marion Cunningham)曾與名廚兼美食作家詹姆斯.比爾德(James Beard)共事,她說:「詹姆斯可以借你一個碗,然後你可以在他家做沙拉醬!」(諷刺的是,瑪麗昂本人是結球萵苣的超級愛好者。)果然,詹姆斯.比爾德借給了我一個漂亮的木碗,而我做了我們帕尼斯之家版本的綜合拌生菜沙拉,裡面有山蘿蔔(車窩草)和香草,以及我們搭飛機從加州帶來、漂亮的鮮採生菜。

主辦單位廣發邀請函給整個紐約市,《花花公子》名單上的每家餐廳都設了一個工作站。其他受邀的廚師清一色是男性,有的做法式料理,有的做義式料理,受過傳統的廚師訓練,代表像是「馬戲團」(Le Cirque)等來自紐約的餐廳。我非常尊敬在場每位廚師,能夠和他們一起入選,我深感榮幸。當我抵達會場環顧四周,我發現這些廚師們要不是在製作精美的冰雕,就是在製作鮭魚可內樂(salmon quenelles)。還有人正在準備全套的龍蝦盛宴。我們在活動開始前拍了一張大合照——我穿一件有風琴袖的古董栗色連身裙,領口縫著顏色非常淺的藍色寶石,旁邊都是穿黑色西裝的男人。身為萬綠叢中的一點紅,準備製作綠葉沙拉,我簡直是無地自容。生不如死。

主辦單位廣發邀請函給整個紐約市,《花花公子》名單上的每家餐廳都設了一個工作站。其他受邀的廚師清一色是男性,有的做法式料理,有的做義式料理,受過傳統的廚師訓練,代表像是「馬戲團」(Le Cirque)等來自紐約的餐廳。我非常尊敬在場每位廚師,能夠和他們一起入選,我深感榮幸。當我抵達會場環顧四周,我發現這些廚師們要不是在製作精美的冰雕,就是在製作鮭魚可內樂(salmon quenelles)。還有人正在準備全套的龍蝦盛宴。我們在活動開始前拍了一張大合照——我穿一件有風琴袖的古董栗色連身裙,領口縫著顏色非常淺的藍色寶石,旁邊都是穿黑色西裝的男人。身為萬綠叢中的一點紅,準備製作綠葉沙拉,我簡直是無地自容。生不如死。

令人吃驚的是,那道沙拉成了隔天的熱門話題。我不覺得我的擺盤有什麼特別之處——我只是把沙拉盛在盤子裡!我們甚至沒有放烤山羊起司,就只是,生菜。但人們的反應讓我看清真相。那讓我意識到自己的天真,但也為我們在餐廳所做的事情的純樸感到自豪。我竟然覺得可以去紐約,端一盤綠葉沙拉當帕尼斯之家的招牌!我記得自己整晚都在跟來到我工作站的人說,詹姆斯.比爾德出借他的沙拉碗給我,彷彿這樣說能讓我顯得比較可信!好像在說,呃,至少他認為這道沙拉還不錯。

巴黎的甜點是反烤蘋果塔,或者是一盤野草莓(fraises des bois)。我從未嘗過像野草莓這樣的味道,而且起初它們被端上桌時,我甚至不知道它們是什麼:一盤小而乾癟的野草莓,還有法式酸奶油和一瓶糖罐,就這樣。美味到令人飄飄欲仙:精緻、香甜、富有層次、多汁。 我們上館子用餐時品嘗了很多起司——主菜之後,我們總是吃沙拉搭配起司,然後尚─迪迪耶和安布羅瓦茲又會開始爭論起司的事:「這個夠成熟了嗎?那個的溫度對嗎?」能談的全談了。 我真正愛上的是瓦許翰起司(Vacherin);它有美麗、凹凸起伏的頂部和稻草橙色的外皮,只在秋季和耶誕節前後成熟。它是半軟質起司,一切下去就會開始流淌,幾乎有一種野生蕈菇的味道。它至今仍是我的最愛之一。

起司的熟成藝術:從外皮到內在的品味

我一直想要更深入認識好的起司。多年後,我有幸認識尚.達洛斯(Jean d'Alos)。尚.達洛斯是一名起司熟成師(affineur)。他在拉拔和照顧起司方面的知識使他獲得「熟成師」的特別頭銜。我們的主廚尚─皮耶.穆勒在某趟波爾多之旅中介紹我們認識——尚─皮耶在離波爾多不遠的地方長大,和尚.達洛斯交情甚篤。這不代表我當時對起司了解不多——拜我的法國行之賜,我懂起司,但我不知道起司的世界可以那麼深奧。尚.達洛斯在起司還很年輕的時候去每個生產起司的農場,然後他會養它們,直到成熟可以食用。他的起司店面可能有二十五種起司,但如果你走進他的地窖,會看到成百上千輪的起司,而他知道把每一輪起司拿出來賣的確切時間。這點令我眼界大開。

攝影/Azzedine Rouichi

攝影/Azzedine Rouichi

他告訴我兩件我不知道的事。一個是品嘗起司時,要先嘗一下裡面,然後嘗一下外皮,再決定要不要一起吃。外皮是用來保護起司的,有時味道強烈,有時不然,有時兩者的味道互補,有時則否。我學到的第二件事是,切起司的時候要能反應起司的原始形狀;如果是又高又圓的起司,就切得很薄,這樣就能知道它原來又高又圓。如果切得不好——例如把末端切掉,把最軟的部分給一些人,最硬的部分給另一些人,那就無法品嘗到起司完整的特質。而且,一定要看到起司的外皮,欣賞它,或透過外皮辨識起司的種類。這些全都是製作起司的魅力所在。

尚.達洛斯認識他每年收購起司的每一位農民和牧羊人。我們和他一起去庇里牛斯山見一個做起司的人,那次的經驗也很有啟發性。牧羊人呼喚他的牧羊犬把羊群集中起來,於是羊紛紛從山坡上跑下來。接著,他花了幾個小時一一給每頭羊擠奶,將所有的奶倒進火上的一個大鍋,用手在溫熱的奶中幫起司成形。這工作令人難以置信——他付出這麼多勞力,最終只獲得一塊起司。我喜歡早上可以看到羊群在吃苜蓿,並在晚上喝羊奶時嘗到苜蓿的味道。隔天早上,我們會吃用那些羊奶做成的瑞可塔起司(ricotta)——牧羊人把瑞可塔起司和玫瑰果醬端上桌,玫瑰果醬是他祖母用庇里牛斯山的野玫瑰製成。那是我這輩子吃過最棒的一頓早餐。

攝影/Taylor Friehl

攝影/Taylor Friehl

麵包與美酒:法國餐桌上的日常奢華

莎拉和我每天早上都會出門買一條熱騰騰的法國長棍麵包——我們迫不及待地帶回家塗果醬吃。我記得初嘗杏桃果醬塗在剛出爐法國長棍麵包上的滋味——我每天都想吃。我也的確每天都吃!在那個年代,巴黎每個角落都有用柴燒烤箱烘培法國長棍麵包的地方——每個人早上都去麵包店,排隊等著買麵包。我們午餐也吃麵包,晚餐吃得甚至更多;餐桌上的籃子裡總是有些麵包。法國人在火車站賣奶油火腿法國長棍麵包——我們在法國旅行時經常買。小販會帶著一籃法國長棍麵包做的三明治來到火車窗前,你可以把手伸到窗外、帶一個長棍三明治上路。

我一直到來了法國,才初次體驗品嘗葡萄酒。小時候,我父母家裡沒有葡萄酒,他們只喝調酒。父親晚上下班回到家,他們會各喝兩杯蘇格蘭威士忌摻水——至少我父親肯定會喝到兩杯。但我們紐澤西「料理」對葡萄酒一無所知。

長棍麵包配葡萄酒是法國日常生活和文化的重要象徵。

長棍麵包配葡萄酒是法國日常生活和文化的重要象徵。

莎拉和我知道,我們在巴黎用餐必須點葡萄酒,但我們擔心點錯酒會出洋相。因此,我們從不點紅酒或白酒——我們總是點粉紅酒。這似乎是不會錯的安全牌,而且酒單上的粉紅酒選項通常比較少。也許這就是我至今仍然喜歡粉紅酒的原因。當時的法國人也喝可口可樂這類飲料——並不是說法國沒有美國產品,不過法國人總會把可口可樂倒進玻璃杯,加檸檬片,用吸管喝。而且玻璃杯不是很大,卻很昂貴。

巴黎人令我們膽怯——每次我一開口,他們就會用法語說:「我聽不懂,我聽不懂。」我一點也不想說話,所以我們會找像安布羅瓦茲或尚─迪迪耶這樣的人來幫我們說話。(我現在能說法語,但其實我只是把英語翻成法語說出來。我可以用法語與人交流,但肯定不具詩意,而且得先喝下一瓶葡萄酒。)我最怕的是服務生。所有的服務生的態度都有點不太稀罕和傲慢,即使在家庭小餐館也是如此。巴黎不太喜歡美國人。真可惜,因為我好愛巴黎。我只是單相思。

◆

我對法國的愛有如無底洞,所以莎拉和我會在週末使用歐鐵通行證(Eurail Pass)到法國各地旅行。我們也從巴黎搭便車;我們會沿著正確的方向坐地鐵到最底站,再從那個地方開始搭便車。我們常搭到卡車司機的便車——他們似乎通常是年長的、非常嚴肅的法國人。我們會和司機一起坐在駕駛室的前排,我不發一語地坐在那兒,聽莎拉和司機對話。但我們沒有一點害怕,也沒有任何不好的經驗。搭便車似乎是如此簡單——我現在覺得難以置信。

我們其中一趟旅行去了布列塔尼的一座小鎮阿凡橋(Pont-Aven)。莎拉和我想看看啟發高更畫作《黃色基督》(Yellow Christ)的十字架。我們在靠近阿凡橋的河畔偶然發現一家小餐館,剛好在小鎮的外圍,幾乎是鄉間了。我們看了看菜單、走進門,要了兩個座位吃午餐。餐館在一棟房子的二樓,俯瞰鄉間風景和阿凡河,全部的桌子都鋪有粉紅色桌布。那天的菜單是醃火腿配甜瓜、焦化奶油鱒魚全魚佐杏仁片,以及一個覆盆子塔。沒得選,挑明了說「這就是我們今天的菜色」。每道菜都低調地令人激賞。那頓飯給我倆留下非常深刻的印象。後來,我意識到那裡的食物如此美味,是因為鱒魚可能就來自窗外看到的小溪,甜瓜來自他們的園圃,而火腿大概是老闆自製的。完美的一頓飯。多年後,當我開帕尼斯之家時,我拿那次的經驗當藍圖。

攝影/Alena Torgonskaya

攝影/Alena Torgonskaya

餐廳裡擠滿法國美食家——至少我覺得他們是美食家,因為他們顯然很享受這裡的食物。餐廳裡的每個人都在說:「噢!真美味!」在其他餐廳,法國人通常只是聳聳肩說:「噢!還可以。」他們從不對任何一頓飯表達什麼,即使餐點很棒——也只會用一副不稀罕的態度說「還可以」。 但這間餐廳的人驚呼連連!莎拉和我從未見過這樣的事。這是我們第一次看到法國人對一頓飯表現得如此熱情。在場客人甚至請廚師出來,想要當面讚美——她。我想起來了:廚師是一位女性。

攝影/Svitlana

攝影/Svitlana

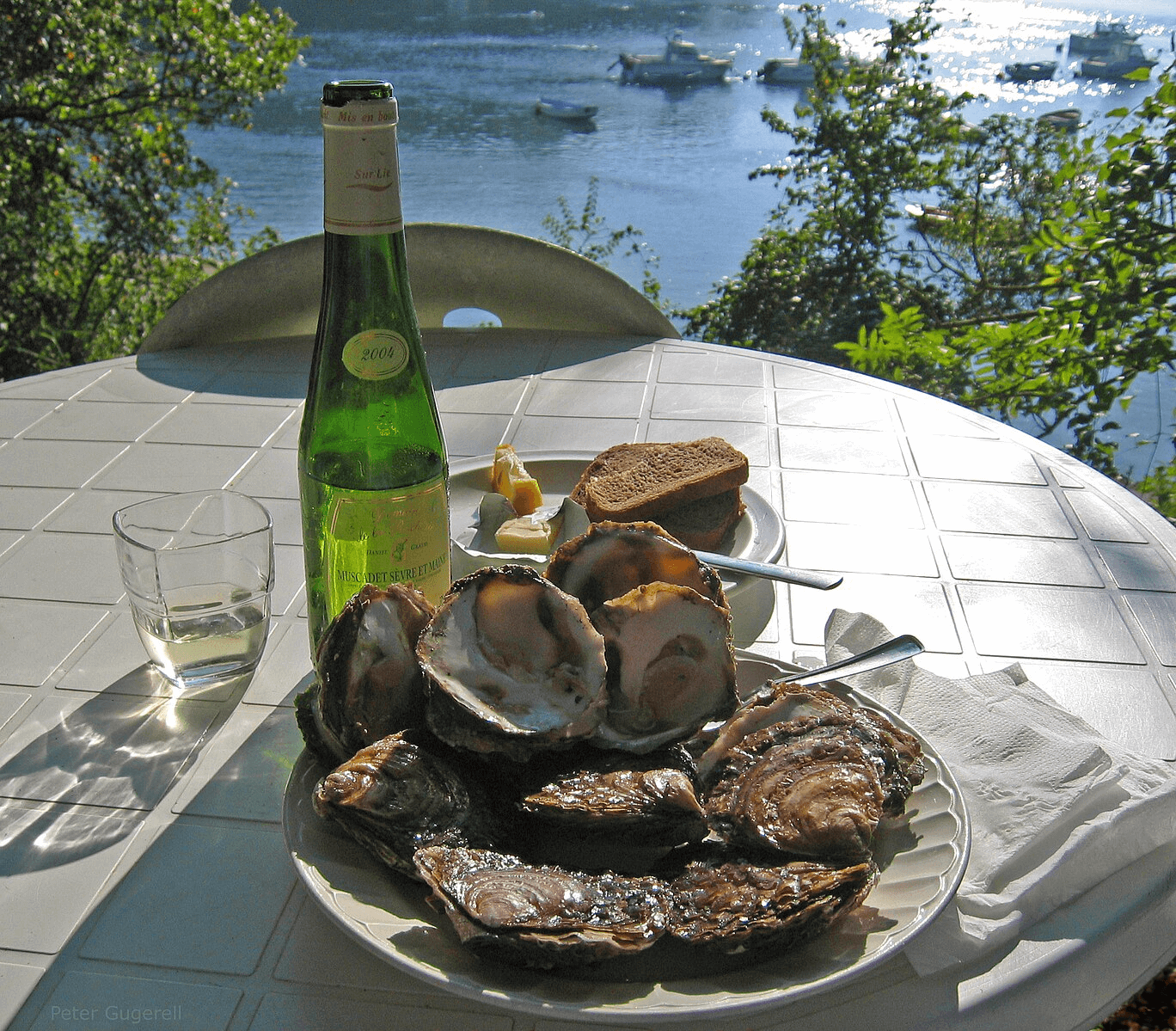

當我想起布列塔尼,第一個想到的就是可麗餅。令我墜入愛河的滋味之一:蕎麥可麗餅,在街角的小平爐上製作,盡可能地薄,塗奶油並灑一點糖,然後稍微淋一些柑曼怡香甜酒(Grand Marnier)。可麗餅不只一種。捲起來配果醬吃的那種小小白白的薄煎餅可以非常美味。但我說的是蕎麥可麗餅,你也可以配一些鹹的料吃,如果你想要的話。在布列塔尼,可麗餅可以加淡菜。我確實喜歡巴黎街角賣的那些可麗餅,但造訪布列塔尼後,我真心愛上了蕎麥——還有蘋果汁!在當時的法國,特色菜只在特定地方吃得到——可麗餅分布在布列塔尼,巴黎也有一點,但其他地方就吃不到了。法國人重視在地食物。我也吃了布列塔尼的牡蠣——那是全法國享用牡蠣最棒的地方。在吃可麗餅之前,我們會點一打現開的半殼牡蠣。它們剛被撈上岸,在我們面前打開,然後直接端上桌!我心目中的完美牡蠣是:貝隆牡蠣(Belon oyster )。

攝影/Peter Gugerell

攝影/Peter Gugerell

凡爾賽宮的秘密:國王的菜園

莎拉和我在某次的週末旅行去參觀了凡爾賽宮。那時,我正在考慮主修法國大革命的主題,因為我感興趣的所有課程——音樂、藝術、歷史,都落在歐洲的那個時期,從一七五〇年到 一八五〇年。凡爾賽宮是整個法國大革命的事件中心。這個地方的富麗堂皇和奢華鋪張很難不令人震驚;看到那種鋪張的程度,任何去過凡爾賽宮的人都會理解為什麼民眾要反抗。對我來說,在剛剛接受柏克萊的激進主義和言論自由運動薰陶後,起義的原因更是顯而易見。但凡爾賽宮也很迷人。十七、十八世紀的凡爾賽宮見證了非凡的藝術與建築發展,後來我才知道園圃也是。

很久很久以後,我和園藝學者安托萬.雅各布森(Antoine Jacobsohn)一起到凡爾賽宮,他向我介紹他們在凡爾賽宮做的事。凡爾賽宮是法國集約園藝(intensive gardening)的發源地, 因為國王想要比其他人更快獲得品質更好的水果和蔬菜。他想要在收成這方面搶先一步。法國的集約園藝的重點是充分利用一小塊土地,讓土地盡可能生產最多的食物;這代表把動物糞便加進土壤來替植物施肥,或在一面溫暖的牆旁邊種植植物,好讓植物能更快開花結果。直到我看到這座不可思議的園圃,我才知道凡爾賽宮是一切的起點——他們用自己發明的園藝方法成功地餵飽了一萬張嘴。我總是納悶要怎麼用一座園圃養活一萬個人。

攝影/Tetiana Padurets

攝影/Tetiana Padurets

我學到的另一件事是,在十八世紀,因為城堡裡有很多人需要餵養,廚師們曾經擁有「後熟室」(ripening rooms)。水果紛紛被放置在特殊的架子上,架子的設計能確保不同類型的水果在後熟時不會相互接觸。我知道這很罕見,一整個專門用來等待水果後熟的房間,但這個概念是對的;水果在後熟時不應碰到彼此。有關特定品種和如何照顧它們的知識遍布全法國,不僅限於凡爾賽宮。不久前,我在法國的一間農業圖書館,看到一本令人大開眼界的無花果專書。每個無花果都有一幅手繪插圖,搭配介紹無花果的名稱,並詳細描述其味道和外觀。一頁大概有十個無花果,而這本書有五公分厚!我心想,我簡直對無花果一無所知!在當時的那個階段,我可能認識十五個無花果品種,最多十五種,然後我大概能描述它們的味道和外觀。但當我發現生物的多樣性可以到這個地步,並見證其中的種種細節,以及法國文化對細節的濃厚興趣時,我簡直驚呆了。

本文摘錄自《我生命中的五感滋味:全球慢食教母的味蕾啟蒙與非典型廚師的養成》/愛莉絲.華特斯(Alice Waters)著.二十張出版

作者簡介

愛莉絲.華特斯(Alice Waters)

美國名廚帕尼斯之家(Chez Panisse)創辦人與經營者。以提倡簡單烹煮,呈現食物的天然美味,強調讓人們認識新鮮、在地、有機食材的重要性,被公認為美國飲食文化與廚房內最具影響力的人物。

一九七〇年代,華特斯在崇尚自由的北加州柏克萊,集合一群業餘人士開設了帕尼斯之家,希望重現她遊學法國時簡單卻美好的飲食體驗,藉由真正且新鮮的食材料理菜餚,將人們重新凝聚於餐桌前,享受用餐時光。在經營過程中,她追求使用在地有機且永續的食材,卻意外開啟一場飲食革命,不僅帶動北加州的有機農業,打破大經銷商的運銷結構,也在全美推動自產自銷的農夫市集。此外,她於一九九五年發起「學校菜園計畫」(The Edible Schoolyard),推動飲食教育,帶領學生了解食物來源,以對料理產生全新的感官體驗,同時更認識環境並思考社群。此計畫已成功地在全美五千多所學校執行,與此同時,華特斯亦持續寫信遊說白宮,建言於全美校園推動永續農業計畫,後於歐巴馬執政時期開設白宮有機農園。

華特斯於二〇〇二年起擔任國際慢食協會(Slow Food International)副主席,致力推廣生物多元性、小規模耕種,以及保存在地食材等國際議題。另也著書十餘本包含《食滋味》(The Art of Simple Food)、《告訴我你吃什麼,我就知道你是誰》(We Are What We Eat),至今仍透過各種場合與方式,呼籲人們重視飲食與土地的連結。

➤ 訂閱實體雜誌請按此

➤ 單期購買請洽全國各大實體、網路書店

VERSE 深度探討當代文化趨勢,並提供關於音樂、閱讀、電影、飲食的文化觀點,對於當下發生事物提出系統性的詮釋與回應。