比小說更震撼的真實:《遊隼》用十年時間,寫出自然文學的不朽經典

本篇書摘記錄了作者J. A. Baker十年來追尋遊隼的深刻旅程。他從一開始對鳥類的不以為然,到後來將自己化為追獵者,感受與鷹相同的恐懼和狂喜。作者以詩意的筆觸,將時間與空間化為獨特的感知,試圖在遊隼瀕危的當下,重新捕捉那份絕無僅有的野性之美,為這個垂死的世界留下熾熱的凝視。

我對鳥類的熱愛之情來得很晚。有很多年的時間,我只把牠們視為眼角的微小騷動。牠們所知的苦惱和歡喜都是簡單的狀態,對我們來說很不可思議。牠們生活得躍動又熱情,那種心態是我們永遠達不到的。牠們競相遺忘。我們尚未停止成長,牠們已然老去。

我最早尋覓的鳥類,是經常在河谷裡築巢的夜鷹。牠的歌聲宛如一道流動醇酒的潺潺聲,由高處嘩嘩傾瀉而下,落入酒桶發出深邃轟鳴。那是一種芳香的聲音,帶著香氣飄向安靜的天空。在白天的耀眼光線中,歌聲似乎會比較細薄又乾澀,但暮色使之圓潤芳醇,越陳越香。假如歌聲可以聞得到,這種歌聲會是壓碎的葡萄、杏仁,與幽暗樹林的氣息。聲音傾瀉而出,絲毫沒有消失。整座樹林滿溢那聲音。接著它停止了。突然之間,出乎意料。不過耳朵依然聽得見,一陣延續且漸弱的回聲,流洩縈繞於周遭的樹木之間。在深沉的靜止中,在早現的亮星和漫長的餘暉之間,夜鷹高興躍起。牠振翅翱翔,舞動彈跳,輕盈地、安靜地飛遠。由照片看來,牠似乎像青蛙那樣癟著嘴,散發出憂傷的氛圍,彷彿葬身於幽暗的光線,鬼魅且不安。其實牠的一生從來不曾像那樣。透過薄暮,我們只能看到牠的身形和飛姿,捉摸不定,輕盈快意,像燕子一樣優雅靈巧。

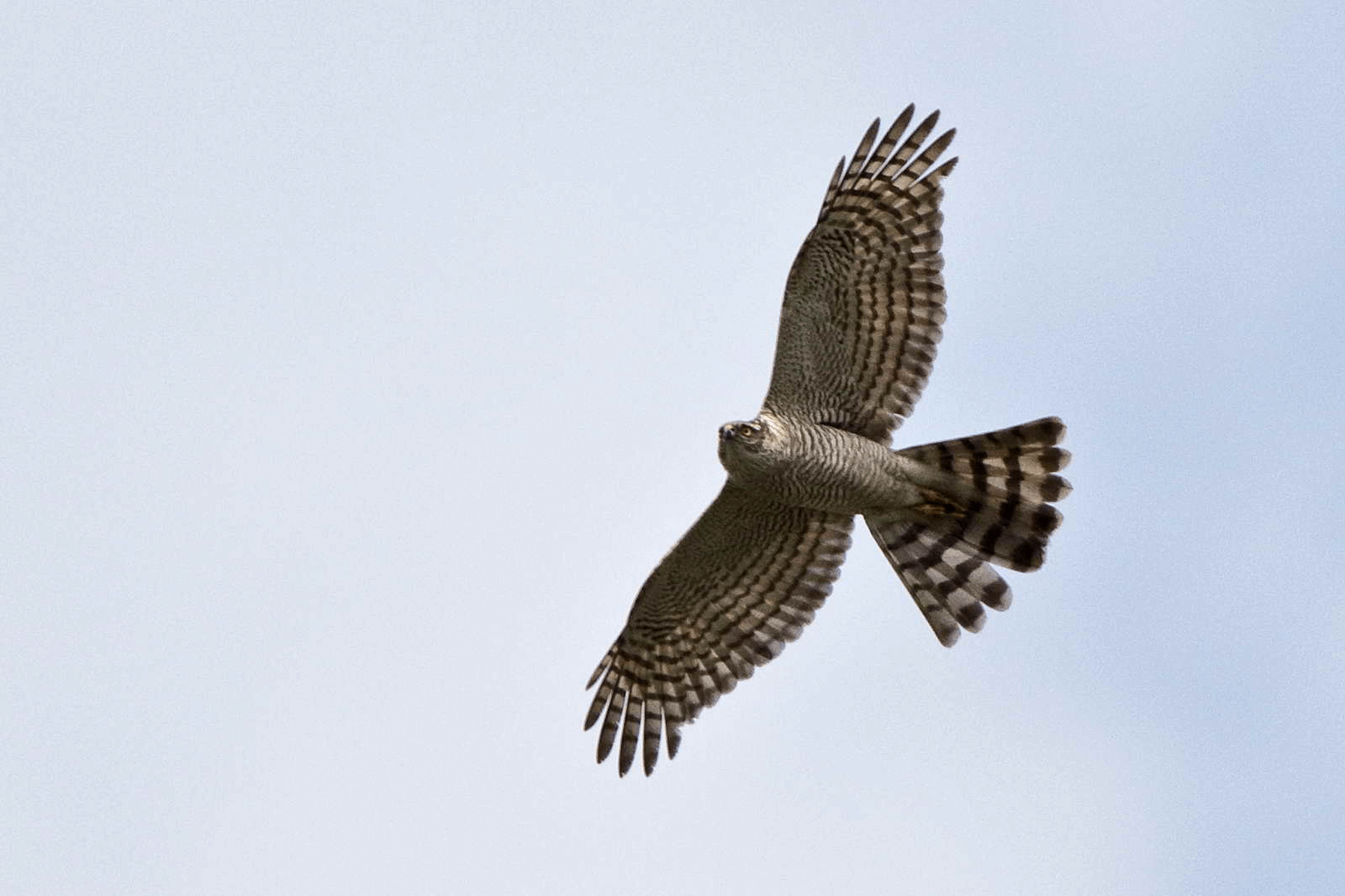

暮色之中,北雀鷹總是在我附近出沒,就像我有意述說卻始終想不起來的話語。牠們的頭顱細窄,盲目瞪視,看穿我的夢境。我花了好幾個夏季追尋牠們的身影,但牠們數量稀少又機警,很難找到,更難看得清楚。牠們過著亡命一般的游擊生活。在很多雜草蔓生、乏人注意的地方,一代又一代北雀鷹的脆弱骨骸如今陷入樹林的腐植質深處。牠們是漂泊的美麗蠻族,一旦死去即無從取代。

北雀鷹,又名雀鷹、鷂。分布於歐亞大陸大部分地區和非洲北部,一般棲息於山林和開闊林地。 / 圖片來源:關渡自然公園

北雀鷹,又名雀鷹、鷂。分布於歐亞大陸大部分地區和非洲北部,一般棲息於山林和開闊林地。 / 圖片來源:關渡自然公園

我已經對夏日樹林的濃郁麝香感到厭惡,有好多鳥類在那裡逝去。秋天開啟了我的追鷹季節,到春天結束,其間的冬天宛如獵戶座的拱形那麼閃亮。

我的第一隻遊隼是在河口看到的,當時是十年前的一個十二月天。太陽從白色的河面霧氣中透出紅光。田野在霜凍中閃耀,船身也結了一層霜;只有輕柔拍岸的河水自在流動而散發光彩。我沿著河岸高處走向大海。隨著太陽升起,晴朗的天空蒙上一層耀眼的霧氣,原本凍得硬挺而劈啪作響的白色禾草變得潮溼柔軟。有陰影的地方整天都留有白霜,陽光溫暖,平靜無風。

我在堤岸底部休息,看著黑腹濱鷸在潮水線覓食。突然間,牠們往上游飛去,還有數百隻雀鳥從頭頂上方急速飛過,拚命振翅發出「呼呼」聲。我太晚才意識到自己不該錯過眼前的景象。我連忙跟上,發現在面向內陸的堤岸斜坡上,矮小的山楂樹擠滿了田鶇。牠們的銳利嘴喙朝向東北方,發出吱吱喳喳的警戒聲。我順著那個方向望去,看到一隻隼朝著我飛來。牠轉向右邊,越過內陸。像是一隻紅隼,但體型較大,色調也偏黃,頭部比較像子彈形狀,翅膀較長,而且飛起來更有活力和浮力。直到看見一群椋鳥在已收割作物的殘株間覓食,牠才開始滑翔,然後飛撲而下,隨即隱身在急忙飛起的鳥群之間。沒一會兒,牠從我頭頂呼嘯而過,一眨眼便消失在陽光照亮的霧氣中。牠飛得比先前更高,縱身向前衝刺,輪廓鮮明的雙翼向後彎折,輕快飛行的模樣很像一隻田鷸。

這是我的第一隻遊隼。自此之後我看過許多遊隼,但沒有一隻的飛行速度和熱情氣魄能夠超越牠。整整十年的時間,我整個冬天都在搜尋那種永不停歇的耀眼身影,追尋遊隼從天空俯衝而下那一瞬間的激情和暴力。整整十年的時間,我一直抬頭尋覓那切入白雲的錨形身影,像弩弓激射般穿越天空的掠影。我的雙眼變得對遊隼貪得無厭,帶著狂喜對牠們眨啊眨的,如同遊隼瞪大雙眼轉來轉去,注視著海鷗和鴿子那誘人的食物身形。

要讓某隻遊隼認識你、接受你,就必須穿著同樣的服裝,採取同樣的移動方式,以同樣的順序執行每一個動作。如同所有的鳥類,遊隼害怕不可預測之事。每一天要在同樣的時間進入和離開同一片田野,透過儀式性的行為來安撫遊隼的野性,就像牠自己的儀式恆常不變。掩蔽你注視的目光,隱藏你雙手的蒼白顫抖,蓋住你顯眼反光的臉龐,並像一棵樹保持靜止。只要看得清楚且距離很遠,遊隼什麼都不怕。你若要越過開闊的地面接近牠,動作要穩定,不遲疑。讓你的身形逐漸變大,但不要改變輪廓。除非你能夠完全隱藏起來,否則不要躲躲藏藏。獨自一人。躲開鬼鬼祟祟的怪人,避開農人不太友善的目光。學會恐懼。若要建立關係,感受同樣的恐懼是最佳方法。獵人必須變成他的狩獵對象。意思是說,當下就必須感受一支箭砰的一聲射進樹幹那樣的顫抖強度。昨日模糊且單調無色。一週前你尚未出世。堅持,忍耐,跟隨,觀看。

遊隼為一種鳥食性猛禽,以其速度著稱。/攝影 ©Stuart Bartlett

遊隼為一種鳥食性猛禽,以其速度著稱。/攝影 ©Stuart Bartlett

追鷹使視力變得敏銳。隨著飛鳥掠空飛行,大地傾瀉開來,從眼中奔流而出,幻化成色彩鮮明的三角洲。目光斜視能看穿事物表面的雜蕪,如同斜斧能砍進樹幹的中心。對所處地域有敏銳的感知,如同身上多了一種知覺的感官。每個方位各有其色彩和意義。南方是明亮、封閉的地方,混濁且悶熱;西方是一片土地蓊鬱成林,就像英國最好的牛肉部位,美味的腰臀肉;北方開闊、荒涼,通往空曠虛無;東方是天空的一陣胎動,光明的一陣召喚,大海的一陣驟雨。時間是以血液之鐘來量度。如果你十分積極,靠近鷹,追逐著,脈搏加速,則時間走得較快;如果你靜止不動,等待著,脈搏平穩,則時間過得緩慢。追鷹的時候,總是有種時間的壓迫感,向內緊縮,很像繃緊的彈簧。追鷹人討厭太陽的移動、光線的穩定變化、飢餓感的增加,以及心跳的瘋狂節拍。追鷹人說「十點鐘」或「三點鐘」的時候,指的不是城鎮生活那種灰白畏縮的時間,而是對於某種光線爆發或衰微的記憶,是那天、那時、那地所獨有,對追鷹人來說,那種記憶就像燃燒金屬鎂一樣強烈鮮明。追鷹人一踏出家門就知道風向,他感受到空氣的重量。在內心深處,他似乎看出鷹的每一天都越來越穩定,趨向他們第一次相遇的神態。時間和天氣把鷹和觀者都侷限在他們的定位杆之間。找到鷹的時候,追鷹人可以深情回顧在此之前苦苦尋覓等待的所有無聊和痛苦。一切為之改觀,彷彿一座神廟廢墟的斷垣殘壁突然恢復昔日的光輝耀眼。

我會嘗試把殺戮的血腥表達清楚。站在鷹隼那邊的人太常對這點避而不談。吃肉的人絕對沒有比較優越。要移情於死去的生命是很容易的。「掠食者」這個詞因為使用不當而造成意義不明確。其實所有鳥類在生命中的某段期間都吃活生生的肉類。不妨想想目光冷靜的歌鶇吧,在草地上輕快移動的食肉鳥類、蟲子刺客,攻擊蝸牛致死。我們不該對牠的優美鳴唱表現得多愁善感,渾然忘卻要維持那般鳴唱所需的殺戮行為。

在單一冬季的日記裡,我嘗試維持一種整體性,把鳥類、觀鳥人和容納這兩者的場域連結在一起。我描述的每一件事,都發生在我的觀察過程中,但我認為誠實的觀察結果是不夠的。觀鳥人的情緒和行為也是事實,必須真實記錄下來。

我花了十年的時間追尋遊隼,我深受牠的吸引。牠是我追尋的聖杯。如今牠消失了。長久的追尋結束了。剩下的遊隼很少,以後還會更少,牠們可能不會存續下來。很多遊隼仰臥而死,爪子朝向天空瘋狂抓握,那是最後的抽搐,遭到暗中受農藥汙染的花粉所害,衰弱消亡。在還來得及之前,我試著重新捕捉這種鳥類的非凡美麗,傳達牠們生活的這片土地的美好,這片土地對我來說如同非洲一樣豐富又壯麗。這是個垂死的世界,像火星一樣,但依然發光發熱。

本文摘錄自《遊隼》的〈開端〉/作者:J.A. 貝克(John Alec Baker)著.木馬文化出版

作者介紹|J.A. 貝克(John Alec Baker, 1926-1987)

英國自然文學作家,以其經典作品《遊隼》聞名於世。

貝克終生居住在英格蘭埃塞克斯郡的切姆斯福德,生前只出版過兩部作品,《遊隼》與《夏之丘》(The Hill of Summer)。他自幼年起飽受關節炎之苦,但病痛從未澆熄他對文學與自然的熱情。因長期服用藥物而罹患癌症,於1987年12月26日過世,享年六十一歲。

貝克最著名的作品《遊隼》於1967年出版,並榮獲達夫.庫珀紀念獎(Duff Cooper Memorial Prize)。這部作品被譽為「二十世紀非虛構作品的傑作」,是貝克對家鄉附近過冬遊隼的觀察。全書文筆優美,充滿詩意,展現了觀察者與自然的深度融合。他的另一部作品《夏之丘》描述夏季時英格蘭南部荒野的變化。雖然知名度不如《遊隼》,但在文學美感和博物學精確性方面享有同樣聲譽。

貝克的作品對自然文學產生深遠影響,帶動英國自然與地景文學復興,《遊隼》在2004年入選《紐約書評》經典書系(NYRB Classics);2018年入圍英國最受歡迎自然書籍前十名候選名單。

➤ 訂閱實體雜誌請按此

➤ 單期購買請洽全國各大實體、網路書店

VERSE 深度探討當代文化趨勢,並提供關於音樂、閱讀、電影、飲食的文化觀點,對於當下發生事物提出系統性的詮釋與回應。