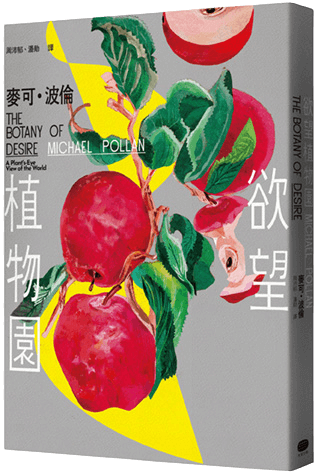

《慾望植物園》麥可波倫談鬱金香狂熱:為什麼人類愛花?

麥可.波倫的書《慾望植物園》顛覆了傳統的人類中心主義,改從植物視角出發,探討蘋果、鬱金香、大麻與馬鈴薯如何利用人類對甜、美、迷醉與控制的欲望,誘使人類為其繁衍擴張。作者融合了生物學與歷史,揭示人類與植物之間互相形塑並共生演化的一場「永恆探戈」。

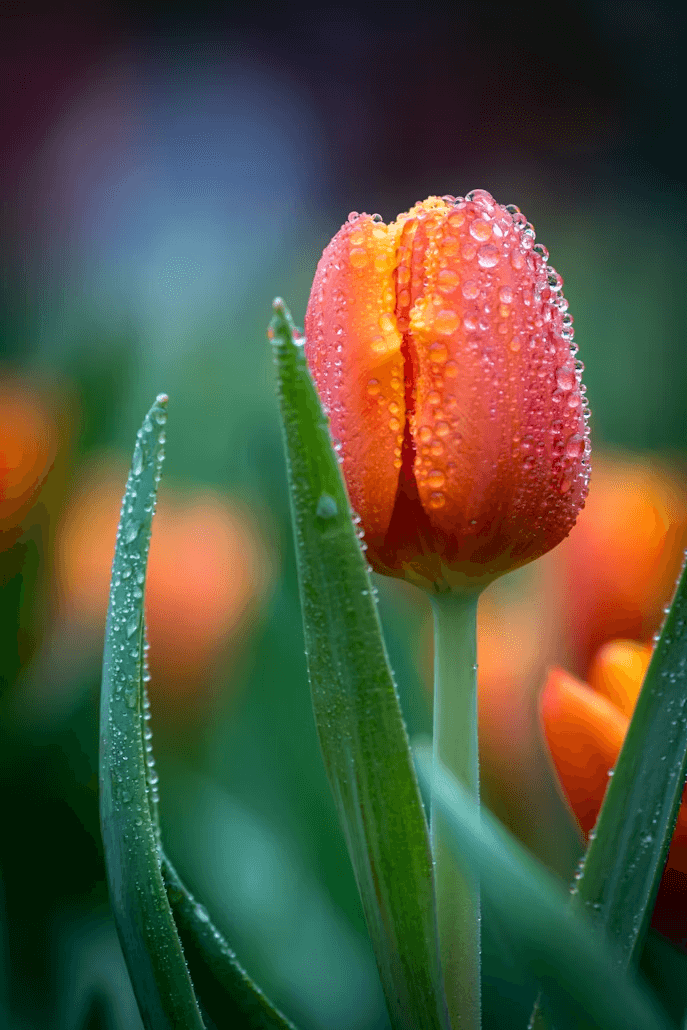

鬱金香是我的第一種植物,至少是我種的第一種植物。當時我大概十歲,不過之後很長一段時間,我對鬱金香強烈燦爛的美視若無睹。直到四十歲,我才再度能夠好好去看一朵鬱金香。我這麼多年來對鬱金香視而不見的原因,和我小時候種下的鬱金香有關。那些鬱金香應該是「凱旋」(Triumph),高挺、花形圓鈍、顏色鮮豔的球體,大量長在春日地景中的景象相當常見(或常常遭人忽視),宛如許許多多的棍子上連著一團顏料。鬱金香就像其他典型的花朵(例如玫瑰或芍藥),大約每世紀都會改造,反映了我們理想中的美不斷改變,而對鬱金香而言,二十世紀所發生的故事內容主要就是這些大量生產、賞心悅目的花朵如何興起與成功。

每年秋天,我雙親會買一個個網袋裝的球根,網袋中有二十五或五十顆各式各樣的球根,再付我一顆幾便士的錢,要我把球根埋在富貴草之中。他們應該是希望有點樹林般、自然主義的東西,所以把種植鬱金香這種事交給一個十歲男孩——男孩毫無章法的隨意作風,容易得到適當的效果。我會把球根種植器插進已被花草根系盤據的土壤裡扭一扭,最後我掌根發白,長出軟軟的水泡。我邊做邊細心計算,把愈數愈多的球根轉換成便宜硬幣糖或遊戲交換卡。

十月的辛勤投資,保證得到春天第一抹顏色——或者該說第一抹重要的顏色,畢竟黃水仙綻放得更早。不過黃色除了在春天很常見,在小孩眼裡也幾乎算不上一種顏色;紅色、紫色或粉紅才是顏色,而這些顏色,鬱金香都有。當年正逢太空計畫初期,健壯的鬱金香莖梗讓我想起火箭推著笨重、顏色斑駁的酬載,準備升空。

這些鬱金香無疑是兒童會愛的花。鬱金香最好畫,而花色是簡單明瞭的色譜,永遠符合繪兒樂蠟筆的色系。一九六五年前後,這些鬱金香像花園中央的大戲,好取得又單純,給兒童掌握、種植再簡單不過了。不過也很容易厭倦;我在自己園子裡當家作主那時,一道狹窄的蔬菜苗床緊挨著我們農舍的地基,但我已經對鬱金香沒興趣了。當時我自許為年輕農人,沒時間去弄花那樣無意義的東西。

. . . . .

三個半世紀之前,西方對鬱金香仍然很陌生,但鬱金香掀起一股短暫的集體瘋狂,撼動了全荷蘭,幾乎讓荷蘭的經濟崩潰。在那之前,從沒有一種花(花!)像鬱金香一樣,在一六三四到一六三七年間的荷蘭,在歷史的主要舞台上大放異彩。這插曲是一股投機狂潮,把所有社會階層的人都吸進漩渦中,如今卻只剩下一個新詞——「鬱金香狂熱」,而在那之後幾世紀,這個詞都不曾抹去塵埃,再度出場。除了這個詞之外,還有個歷史謎團:為什麼發生在那裡?在那感情淡漠、節儉的喀爾文教派國家。為何是那時候?那是一段普遍富裕的時期。又為什麼是這種花?冷淡、沒香氣,有點超然,是最不戴歐尼索斯的花之一,比起激發熱情,遠比較可能激起仰慕。

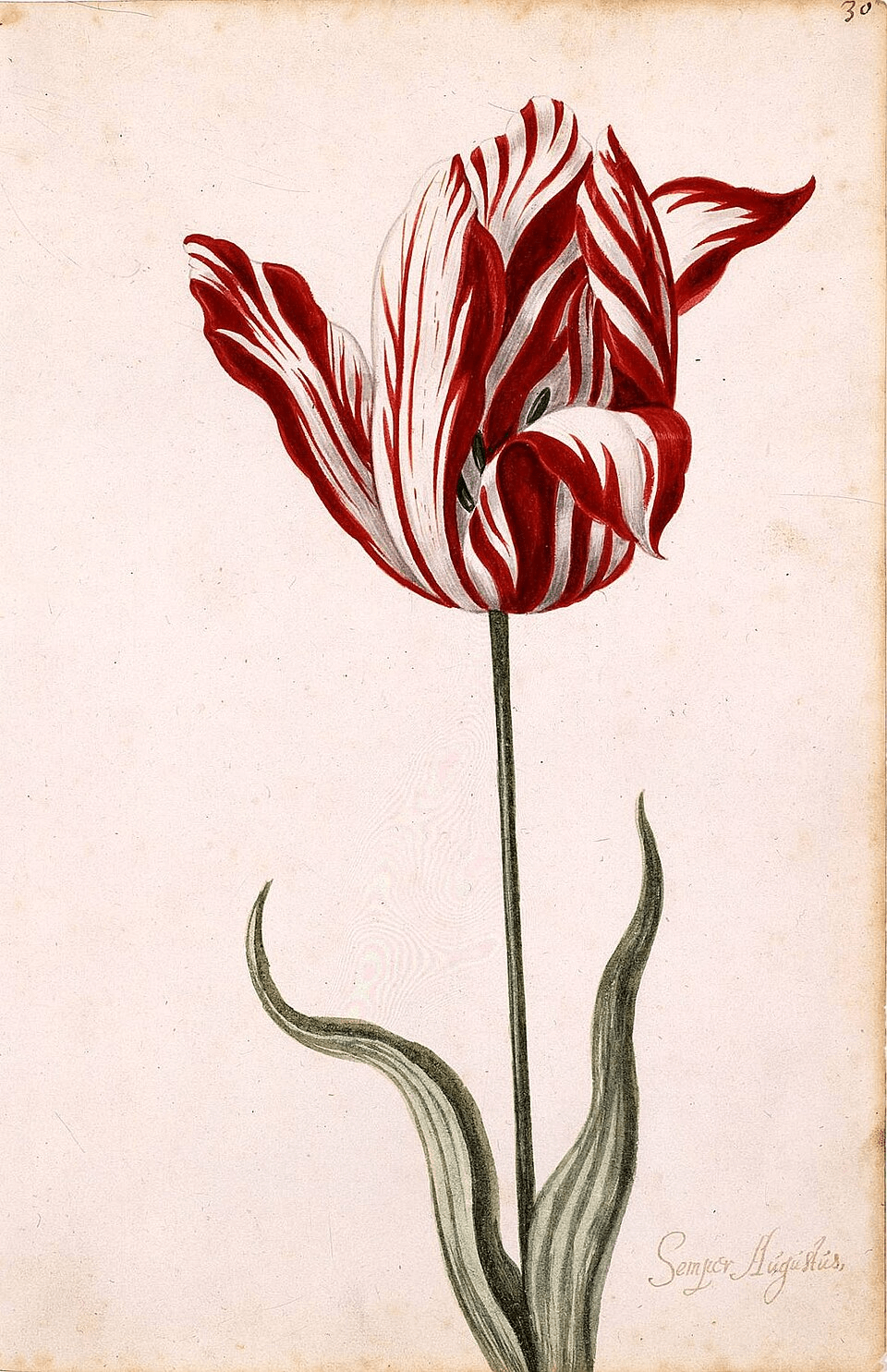

不過不知怎的,我就是知道,我在雙親的富貴草之間種下的凱旋鬱金香和「永恆奧古斯都」(Semper Augustus)有些關鍵的差異。永恆奧古斯都是繁複的紅白羽紋鬱金香,在狂熱的高潮,球根轉手的價格是一萬荷蘭盾,當時這數目能買下阿姆斯特丹一間最豪華的運河屋。永恆奧古斯都已在自然中絕跡,不過我看過一些畫(荷蘭人會委託人繪製他們沒錢買的高貴鬱金香畫像),而現代的鬱金香在永恆奧古斯都旁宛如玩具。

「永恆奧古斯都」(Semper Augustus)是17世紀荷蘭鬱金香狂熱(Tulipomania)時期最昂貴、最著名的鬱金香品種。圖片/ 維基百科

「永恆奧古斯都」(Semper Augustus)是17世紀荷蘭鬱金香狂熱(Tulipomania)時期最昂貴、最著名的鬱金香品種。圖片/ 維基百科

在這一章的書頁間,我想在這兩極之間往復——一邊是覺得花沒意義的孩子氣看法,另一邊則是以荷蘭人為首的那種對花不合理的熱情。男孩的觀點常有一種冷淡的理性重量——這一切無用之美,根本無法以成本效益的角度來合理化。話說回來,美不都是這樣嗎?就像荷蘭人終究會著迷,其實我們其他人(也就是大部分的人類在歷史大多時候)都曾和十七世紀的荷蘭人經歷同樣的不理智,也就是對花的狂熱。所以這種向性對我們與花來說意味著什麼?這些植物的生殖器官,是如何讓自己和人類對價值、地位與情愛的概念交織相連?而我們自古受花吸引的情形,會告訴我們什麼關於美的更深層奧祕?有位詩人把美稱為「完全無償的恩典」。美真是如此嗎?或者美有某種目的?鬱金香是最受喜愛的花之一,卻又奇妙地不討喜;鬱金香的故事似乎正適合尋找那種問題的答案。由於探尋對象本身的特性,這種追尋不會沿直線展開。比較像一條蜜蜂歸巢的最短路線——真正的蜜蜂線,只不過沿途有許多暫停點。

. . . . .

人確實有可能對花無動於衷——有可能,但不大會發生。精神科醫師把患者對花無感視為臨床憂鬱症的一個症狀。看來如果花朵綻放的非凡美麗都無法穿透一個人腦中黑暗的紗幕或偏執的念頭,那個頭腦與感官世界之間的連結已經損害到危險的程度了。那樣的狀況和鬱金香狂熱恰恰相反,可以叫「花卉倦怠」吧。不過這症候群折磨的是個人,而不是社會。

以我自己的經驗判斷,某個年紀的男孩不論精神健不健康,也會對花毫無興趣。對我來說,要種的只有蔬果,不過即使付我錢,我也不吃那些蔬菜。我對待園藝就像對待某種形式的鍊金術,某種半魔法系統,把種子、土壤、水和陽光變成有價值的東西。畢竟你種不了玩具或碟盤,所以有價值的東西多多少少就意味著糧食。我經營的那座不大不小的農場,顧客只有我母親一人。不論當時或現在,對我來說,晶亮青椒像耶誕飾品般垂掛,或西瓜窩在亂糟糟的西瓜藤中,那樣令人屏息的景象就是美。(之後,我有一陣子對五瓣的大麻葉有一樣的感覺,但那是特例。)有空間的話,種花也無妨,不過有什麼意義?我迎進園子裡的花,正是有意義的花,預示了未來的果實,例如黃白鈕扣般的漂亮草莓花,不久就將膨大變紅,而難看的黃色喇叭宣告著櫛瓜的來臨——這些或許可以稱之為目的論的花。而另一類,為了花而種的花,總覺得是最淺薄的,比葉子沒好多少——我也覺得葉子價值不高,花與葉的存在重要性永遠都不及番茄或小黃瓜。我只喜歡鬱金香開花前夕,花仍然呈一個封閉的囊,彷彿某種沉甸甸的神奇水果。不過花瓣翹起的那天,鬱金香就不再神祕,在我眼中只剩下乾薄無力的脆弱。

話說回來,那時我才十歲。我對美哪有什麼了解?

. . . . .

除了某些缺乏想像力的男孩、臨床憂鬱的人,以及之後會講到的另一個例外,自從人們開始記錄他們眼中的美麗事物以來,人們總是把「花即是美」視為理所當然。在寶藏中,埃及人確保死者前往永恆國度的旅途中帶著花,金字塔中發現其中幾種神奇地保存了下來。顯然所有偉大的古文明都寫下了花與美的等式,不過有些人(最著名的是猶太人和早期的基督徒)致力於反對頌揚花之美,也反對使用花。猶太人和基督徒不贊同用花,不是因為對花的美視若無睹;恰恰相反,是為了要熄滅異教徒自然崇拜的餘燼。熱愛花卉挑戰了一神論。不可思議的是,伊甸園沒有花——應該說,創世記寫下的時候,伊甸園的花被抹除了。

全世界在歷史上對花之美的共識,我們總覺得名正言順,毫無爭議。但想想,大自然中不用人類建構就存在的美比較少──日出、鳥的飛羽、人類臉孔和身形,還有花──可能還有別的,但不多了。由此可見,這樣的共識可不簡單。直到幾世紀前,山還很醜,十六世紀詩人多恩(John Donne)稱山為「大地上的疣」,反映的是一般共識。而森林則被認為是撒旦「可怕」的出沒之地,直到浪漫畫洗刷了森林的汙名。花也有它們的詩人,不過花需要詩人的原因一向不大相同。

英國人類學家傑克.古迪(Jack Goody)研究了花在全世界古今中外大多數文化中扮演的角色,人對花的愛幾乎(但不全然)放諸四海皆準。「不全然」指的是非洲,古迪在《鮮花人類學》(The Culture of Flowers)中寫道,在非洲宗教儀式或日常社交儀式中,花幾乎沒有立足之地。(早早和其他文明接觸的非洲地區例外——例如信奉伊斯蘭教的北非。)非洲人很少種植馴化的花朵,而非洲藝術或宗教中也很少出現花卉形象。非洲人說到或寫到花的時候,顯然著眼於預期會結出的果實,而不是花本身。

《鮮花人類學》(The Culture of Flowers)(圖片/Amazon)

《鮮花人類學》(The Culture of Flowers)(圖片/Amazon)

非洲缺乏花卉文化,古迪提出兩個解釋,一是經濟,另一個是生態。經濟上的解釋是,在填飽肚子之前,人們沒閒情注意花,成熟的花卉文化是大部分非洲地區歷史上無法負擔的奢侈。生態上的解釋則是,非洲的生態無法長出許多花,至少炫麗的不多。世上馴化的花朵,來自非洲的相對很少,而非洲大陸上花種的分布遠遠不如亞洲甚至北美等地那麼廣泛。比方說,稀樹草原難得遇到花,那裡的花通常短暫綻放,整個乾季不見蹤影。

我不確定該怎麼看待非洲的例子,古迪也一樣。難道花之所以美,是因為觀看的人——是人們建構的,就像山巒之崇高,或我們在森林裡感受到的性靈提升?若是那樣,為什麼那麼多不同的人,在那麼多不同的時間、地點,都創造出了同樣的概念?比較可能的情況是,非洲的案例只是例外,而且還證實了法則。古迪指出,非洲的任何地方只要有人引入花卉文化,都會很快就採納了。或許愛花是所有人都有的偏好,但這偏好卻必須等到環境成熟才能開花結果——直到周圍有許多花,而且夠有閒情停下來聞聞花香。

. . . . .

假設我們確實天生有那樣的傾向——人類和蜂類一樣,本能受花吸引。蜂類天生喜歡花,且這種喜歡有明顯好處,但那樣的傾向對人類有什麼好處呢?

有些演化心理學家提出了有趣的答案。他們的假設無法證實,至少在科學家開始辨識出什麼基因控制了人類偏好之前不行,不過事情是這樣的:我們的頭腦在天擇壓力下發展,讓我們成為更好的採集者,人類在地球上百分之九十九的歲月都是如此。而就連我小時候也知道,有花存在,保證未來有食物。比起視而不見的人,受花吸引的人和可以進一步分辨花、記得地景中哪裡看過那些花的人,會是更好的採集者。神經科學家史帝芬.品克(Steven Pinker)在《心智探奇》(How the Mind Works)中概述了這個理論,據品克所說,天擇注定偏向我們祖先之中那些能注意到花、天生擅長調查研究植物的人——他們能辨識植物、分類、記得那些植物長在哪裡。久而久之,辨識出植物的瞬間會變得令人愉快(很像每次在地景中看見渴望之物時會感到歡欣鼓舞),而那個具有意義的事物也會成為美的象徵。

《心智探奇》(How the Mind Works)(圖片/Amazon)

《心智探奇》(How the Mind Works)(圖片/Amazon)

但如果人們只是天生能辨別果實本身,而忘了花,不是比較合理嗎?或許吧,但辨識、回想起花,能讓採集者比競爭對象更早採到果實。因為上個月我很清楚路上哪裡有黑莓莖開了花,這個月我就更有機會在任何人或鳥之前採到莓果。

我現在大概該說一下,最後這些臆測不是任何科學家的臆測,而是我的臆測。但我確實在想,時間感深深滲透到我們對花的感受中,這難道不重要嗎。我們覺得花轉瞬即逝太殘忍,看著盛開的花朵幾乎免不了預想,或是期待,或是遺憾——這些情況也許其來有自。我們和某些昆蟲可能有共同的向性,使我們偏愛花朵,不過昆蟲看著一朵花時,大概可以不想著過去和未來——人類複雜的念頭也許曾經非常重要,絕非毫無意義的瞎想。花一向有些關於時間的重要事情要教我們。

. . . . .

我知道這完全是臆測——不過臆測本身有時似乎就是花不可或缺的一部分。我不確定花希不希望這樣,不過花一向承載著我們賦予意義的各種荒謬重擔,重得我不敢說花不希望被那樣對待。畢竟暗示恰恰是天擇設計花來做的事。在我們出現的很久以前,花就已經在傳達自然界中的訊息了。

天擇讓花演化成能和其他生物交流,部署了令人眼花繚亂的設備,包括視覺上的、嗅覺上的和觸覺上的,引起特定昆蟲和鳥類,甚至某些哺乳類的注意。許多花為了達到目的,不只仰賴單純的化學信號,也仰賴跡象,有時甚至仰賴某種象徵主義。有些植物種類甚至模仿其他生物或東西,確保能授粉,或像食肉植物,確保能飽餐一頓。豬籠草為了吸引蠅類進入內部的聖所(讓等在那裡的酵素消化),發展出褐紫紅與白色條紋相間的怪異花朵,除非你恰好覺得腐肉美味,否則一點也不會受到那樣的花吸引。(豬籠草花朵的腐臭味又強化了這個效果。)

豬籠草(圖片/維基百科)

豬籠草(圖片/維基百科)

蜂蘭屬的花和昆蟲相似得可怕——有些種的蜂蘭像蜂,有些像蠅。維多利亞時代的人認為,這種擬態是為了嚇跑昆蟲,讓花可以貞潔地為自己授粉。他們沒想到,蜂蘭和昆蟲相似,可能正是為了吸引昆蟲靠近。蜂蘭花演化出恰到好處的溝、斑點與毛茸式樣,讓某些雄蟲深信那是雌蟲撩人的背影。植物學家把這導致的雄蟲行為稱作「假交配」,而激起這種行為的花則稱為「賣春婦蘭」。昆蟲瘋狂想交尾,這確保了蘭花能受粉。因為昆蟲愈來愈挫折,會忍不住衝來衝去,一朵接著一朵花爬上去交尾,雖然不能散布自己的基因,卻有效地散播了花的基因。

也就是說:花天生就在進行一種象徵性的交流,因此就連一片草地的野花,也會充滿非人為的意義。搬進花園,意義只增不減,花不再只針對蜂、蝶或蝙蝠模糊的好或美的概念,也針對我們對好與美的概念了。久遠以前的某個時候,花的象徵天賦和我們的象徵天賦相遇,而那結合的成果、神奇的欲望共生,就是花園裡的花。

本文摘錄自《慾望植物園》/麥可.波倫(Michael Pollan)著.大家出版

➤ 訂閱實體雜誌請按此

➤ 單期購買請洽全國各大實體、網路書店

VERSE 深度探討當代文化趨勢,並提供關於音樂、閱讀、電影、飲食的文化觀點,對於當下發生事物提出系統性的詮釋與回應。