在《中文怪物》 之前,「酷的夢」如何探索台灣文化,改寫YouTube網路節目?

誰能想到,一場關於外國人「中文能力」的生存遊戲,竟會成為一場重新定義媒體製作與文化認同的大型實驗?

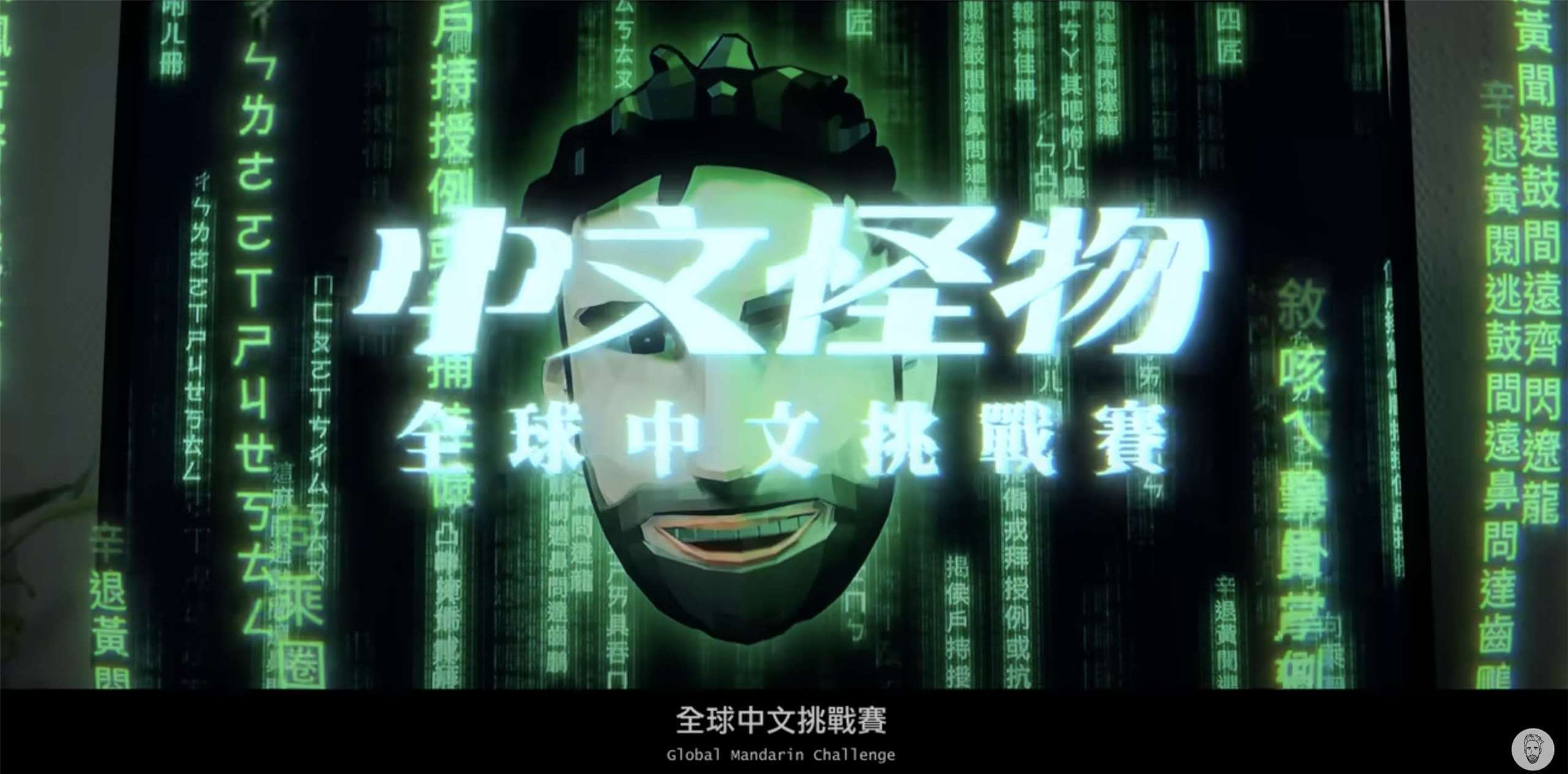

YouTube頻道「Ku’s Dream酷的夢」推出的《中文怪物》上週末迎來最終集:總冠軍出爐!這檔由法籍YouTuber酷加上幾位核心成員企劃、斥資五百萬的網路實境秀,首集上線的兩日內即破兩百萬點閱,並引發熱烈討論。節目的高規格製作、精緻的影像語言、節奏明快的剪接、充滿張力的劇情設計以及網紅、素人參賽者的各自魅力,讓這個獨立製作且僅靠每集廠商廣告置入的網路節目被觀眾譽為「超越電視製作水平」。事實上,此次《中文怪物》引起的已經不只是單純的娛樂現象,而是一場重新定義當代媒體製作與文化認同的大型實驗。究竟,一個在台發展的法籍創作者,如何精準地捕捉並引爆了台灣社會對中文能力的集體文化自豪?亦或是,這些中文題目其實「連台灣人都聽不懂」?

《中文怪物》的前身「連台灣人都聽不懂的中文」單元推出後深受粉絲喜愛,成為頻道固定人氣單元之一。

《中文怪物》的前身「連台灣人都聽不懂的中文」單元推出後深受粉絲喜愛,成為頻道固定人氣單元之一。

酷的進化論:從文化觀察家到大型實境秀導演

酷(英文:Ku),本名里夏爾·康坦·保羅·卡米耶(Richard Quentin Paul Camille),中文名自取為理查酷,是從法國南錫來台發展的YouTuber。由於酷曾在韓國生活過一段時間,因此頻道早期以韓國文化交流為主。當2017年酷決心來台定居、2018年更將YouTuber作為全職發展事業後,酷漸漸開始推廣並促進台法文化交流。頻道從最初的個人觀察、Vlog類型,進階到生活挑戰主題,再昇華至現在的大型企劃節目,甚至是一場帶有社會實驗意味的實境秀。

酷早期以個人觀察、Vlog類型作為影片主題,後進階到生活挑戰,再更進化到現在的大型企劃節目《中文怪物》。

酷早期以個人觀察、Vlog類型作為影片主題,後進階到生活挑戰,再更進化到現在的大型企劃節目《中文怪物》。

回顧過去酷的夢頻道所推出的各種人氣單元,其實會發現他如此「怪物般」的進化,並非偶然。在《中文怪物》爆發前,酷便已經成功建立三條主線企劃,成功掌握了台灣各種文化符號,並運用了台灣社會對在地生活經驗的集體關注,將之轉譯為一部又一部的百萬流量影片。

《中文怪物》節目是由酷的「連台灣人都聽不懂的中文」單元延伸而來,酷在看完《黑白大廚》、《體能之巔》等大型實境節目後,決心砸下高額預算,將這個熱門單元提升為高規格實境秀,核心即為「尋找擁有最強中文能力的外國人」,並授予其「中文怪物」的榮耀。

遊戲的主謀酷全程以一科幻形象出現在大螢幕上與參賽者對話,總是冷酷地叫失敗者們滾回家,更不斷地提醒晉級者自己是否是靠實力留下來,又或者其實只是踩著別人的屍體往上爬?然而參賽者當時並不知道的是,在主謀背後還有一個幕後黑手,與黑衣人共同控制著雙眼發射綠色光芒的酷,暗示著主謀實質被附身及操縱。這樣加入故事主軸的實境秀,展現酷的夢頻道背後強大的創意及企劃力,同時也顯現酷本身不斷挑戰極限的野心。

酷的夢的前傳:三條打開台灣文化的主線

回顧「酷的夢」的演進,從味覺的文化驚奇,到體能的極限挑戰,再到對台灣地景的反諷式探索,每一階段都像是為《中文怪物》鋪下伏筆。

一、台灣味的體驗

酷的「法國人第一次吃XXX」系列,從「台灣熱炒」(高達 560 萬以上瀏覽)到「台灣夜市小吃」,以及進階版的「法國高中生系列」,每一部都是流量密碼。台灣觀眾熱衷於觀看外國人品嚐臭豆腐、熱炒或夜市小吃的「文化驚訝」時刻,對於對日常食物習以為常的台灣人而言,外來者真實而極端的反應(無論是驚豔或困惑),就像一面鏡子般,映照出我們文化選擇的價值。這樣的共鳴,源於一種樸素的文化自豪感,蘊含著台灣人對食物的集體記憶與情感,讓我們找到了對自身文化的重新確認。

當「法國高中生」系列在畢業季劃下句點,酷大舉贊助四位高中生來台「畢旅」,全系列13支影片的總流量更高達2,300萬。去年甚至在台北舉辦了法國高中生來台粉絲見面會。除了幾位人氣法國高中生,幾位經常在影片中出現的酷的法國好友,如法國三兄弟等,更因幽默隨興的螢幕形象,深受台灣觀眾喜愛。

法國高中生來台文化交流更舉辦粉絲見面會。

法國高中生來台文化交流更舉辦粉絲見面會。

「法國三兄弟」全系列共出了十支影片,總流量破1,500萬。

「法國三兄弟」全系列共出了十支影片,總流量破1,500萬。

二、軍事挑戰系列挑戰體能巔峰

在「外國人挑戰台灣蛙人軍事訓練」、「外國人挑戰台灣最神祕特種部隊」系列裡(7支影片總流量破1,400萬),酷的企劃更將台灣與國際間的交流從味蕾的文化層面昇華到挑戰體能的極限。

這類挑戰的核心,是邀請外國人體驗台灣社會中最刻骨銘心、最具「陽剛集體記憶」的項目——蛙人部隊與特種部隊的極限磨練。酷與夥伴們過程中的汗水與痛苦,到最後選擇堅持留下與完成訓練後的感動,展現了一種儀式性的文化融入,也喚起台灣男性觀眾對兵役訓練的集體記憶。

這系列影片所捕捉到的痛苦、競爭、汗水、淚水與共同達成目標的成就感等真實流露情感,也為酷之後大型實境秀的導演與敘事能力,奠下了紮實的基礎。

三、環島系列與「次要地景」的再發現

環島系列則呈現了對台灣次要、相對冷門的地景的探索。包含環島評比系列如「台灣最爛水樂園」、「台灣最爛離島」,以及「環島只吃XXX系列」如「環島只吃台式牛排」或「環島只喝珍珠奶茶」,都選定了單一主題並做到極致。在拍完「環島只吃牛肉麵」後,酷更坦言一年都不敢再碰牛肉麵。

這些影片目的不宣傳被美化過後、帶有濾鏡的台灣,而是刻意尋找那些被忽略的、荒謬的、甚至帶有黑色幽默的在地日常,這樣真實的探索,反而讓觀眾產生了親切感。

高流量作品的社會壓力

《中文怪物》的誕生並非只是一次的靈光乍現,而是酷將長期的文化觀察轉化而成的大型企劃。但光鮮亮麗的流量數字背後,和這場看似成功的夢裡,酷與他的團隊卻在高壓下摸索內容創作的極限。除了高昂的製作費以外,團隊甚至為了發放高額獎金的合法性,耗時處理國際參賽者的簽證問題。酷曾坦言,為了力求完美,他和團隊期間都承擔了極高的壓力,而他自己每天只睡三小時,甚至曾因認為自己沒有當好一個實境秀導演而獨自崩潰痛哭。

酷的夢團隊為製作《中文怪物》,數個月來承擔極高的壓力。

酷的夢團隊為製作《中文怪物》,數個月來承擔極高的壓力。

隨著節目「樹大招風」帶來的極高關注度,參賽者在節目上的行為舉止、甚至是節目外的私人言行,也遭到觀眾的放大檢視。這種對創作者和素人參與者的全面審視,是這個時代高流量作品必然承擔的公共檢視成本。

對於節目的成功,作為其中一集的「台灣魔王」評審——資深媒體人沈春華主播,在事後發表的社群貼文精準地捕捉了這場震撼的核心:

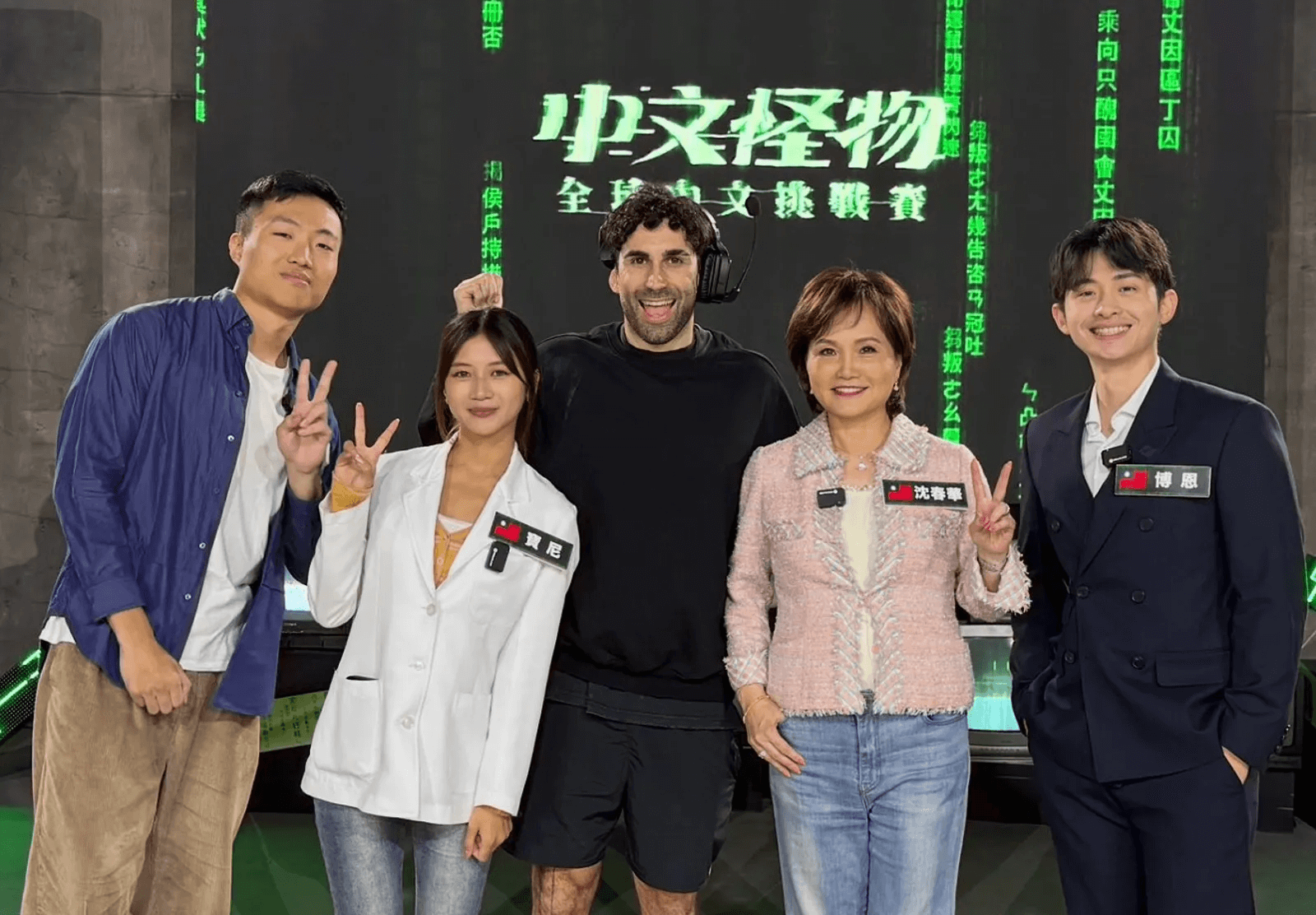

「中文怪物」的成功無庸置疑。Ku率領僅三人的團隊,集結百位外國網紅,以遊戲化和實境秀的氛圍展現中文魅力,刷新了台灣網路節目的爆發力和製作規格。

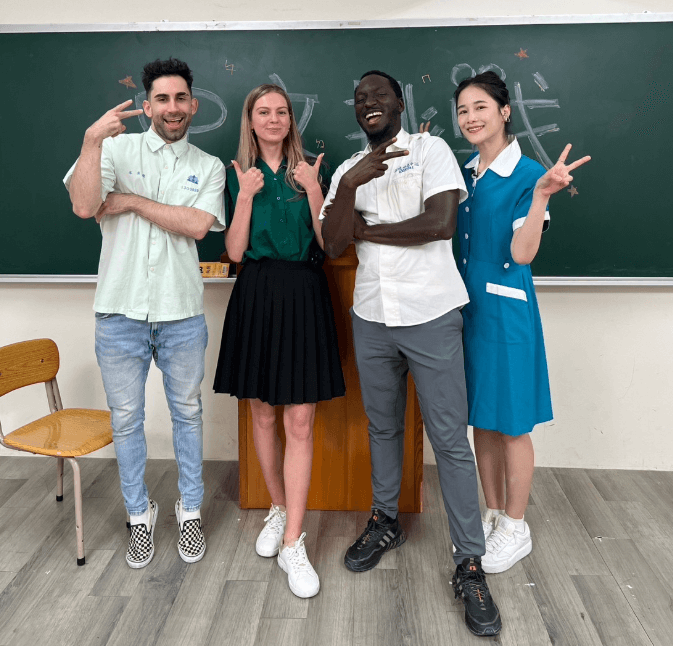

《中文怪物》第四集邀請資深媒體人沈春華、喜劇演員博恩、YouTuber黃大謙、語言治療師寶尼擔任與外國參賽者較勁的「台灣魔王」。

《中文怪物》第四集邀請資深媒體人沈春華、喜劇演員博恩、YouTuber黃大謙、語言治療師寶尼擔任與外國參賽者較勁的「台灣魔王」。

然而對於許多網友認為《中文怪物》「打趴許多電視製作節目」並提出「為什麼電視台就是製作不出這樣的節目?」的疑問,身為資深電視媒體人的沈春華也喊冤「其實,電視節目與網路節目本質不同,操作模式也不同。把兩者放在同一個標準下比較,就像拿長跑與短跑來較量,容易失真。」她強調,儘管網路節目具有快速、靈活的優勢,但電視的價值則勝在專業製作、資源整合與深厚的文化承載,兩者應當共榮發展,而非對立。

無論如何,此次《中文怪物》的成功,證明了在資訊氾濫的時代,真正能打動人心的,不只是預算與規格,更是創意與情感的真實連結。

或許,這個爆紅的網路節目為我們帶來的啟示,不在於參賽者們的中文多麼地厲害,而在於它讓我們重新思考——真正懂得「說故事」的媒體人,永遠不怕沒有觀眾。

➤ 訂閱實體雜誌請按此

➤ 單期購買請洽全國各大實體、網路書店

VERSE 深度探討當代文化趨勢,並提供關於音樂、閱讀、電影、飲食的文化觀點,對於當下發生事物提出系統性的詮釋與回應。