「祭典」如何形塑日本人的思想、道德與社會秩序?日本民俗學之父柳田國男,談「百姓讀書無用」背後的階級密碼

祭典,是日本人生活中最具象徵性的日常儀式,深植於四季更迭與土地脈動之中,承載著古老信仰、社群關係與民族精神的深層記憶。日本民俗學之父柳田國男深入探討日本祭典,揭示其不僅是熱鬧的儀式,更是深植於四季與土地中的集體文化記憶。本書描繪祭典從信仰、儀式到神職的諸多細節,引領讀者一同深入探索日本人思想與社會秩序的根源。〈學生生活與祭典〉收錄自柳田國男的演講稿,他強調研究歷史是為了釐清社會混亂的根源,並認為現代人應坦率面對自身對歷史理解的不足,才能為未來做出更深思熟慮的規劃。

學生生活與祭典

【一】

我們這一輩人的學生時代,距離各位已經超過四十年了。或許不少人一開始就認定:「都隔這麼久了,現在還能有什麼共同話題呢?」會抱持這種態度也無可厚非,畢竟光從表面來看,時代確實已經完全不同了。

不過,真正值得思考的,是這些變化究竟延伸到哪裡?影響到多深的層面?若從內在來看,其實不只是明治時代,甚至連跨越江戶三百年,再往前追溯到平安時代的學生生活,其中或許都還存在著一些相通之處。至少,我們不能斷言古今學生生活之間,完全沒有任何共通的社會背景。

當然,從古到今的變遷,是歷史研究的重要課題;但另一方面,歷史也告訴我們,千年來貫穿始終的某些核心,並非時間一過就必然消失。這種提醒,讓我們不能輕率地認為「時間會改變一切」,而這正是歷史這門學問所帶來的深刻啟示。

這種最低限度的歷史感就算稱不上完整的知識,至少應該形成一種觀念,一種面對歷史學問的基本態度。這種態度,無論未來專攻哪個領域都是不可或缺的,就像今天大家都覺得數學與生物學不可忽視一樣。

以我自己為例,小時候在普通教育裡學到的數學既少又不完整,導致我一輩子都無法理解「精確」的真正意義。每當需要精密計算,我只能憑著母親傳給我的那點生活機靈,靠著「差不多」或「大概這樣吧」的直覺來補救,結果經常白白耗費心力。

這種遺憾,難道不也發生在歷史的學習上嗎?如果從一開始就沒人教我們「如何思考」,那麼我們根本連想要思考的念頭都不會有。能夠回頭省思這一點,本身就是一段難能可貴的人生修練。

說到這裡,我反倒有點好奇,大家今天來聽這場講座,是懷抱著什麼樣的期待呢?這點我無法猜測。不過,站在我的立場,倒是想先在這裡說明一個坦率的動機。

簡單來說,就是「還有很多我們沒真正意識到的事」。但只要現在開始留意,這些事或許還來得及慢慢明白。如果想讓歷史真正對人生有所助益,其實學習的方法就在眼前。

這種願意自我歸零、重新學習的喜悅,如果可以,我也很想跟大家一同分享。

【二】

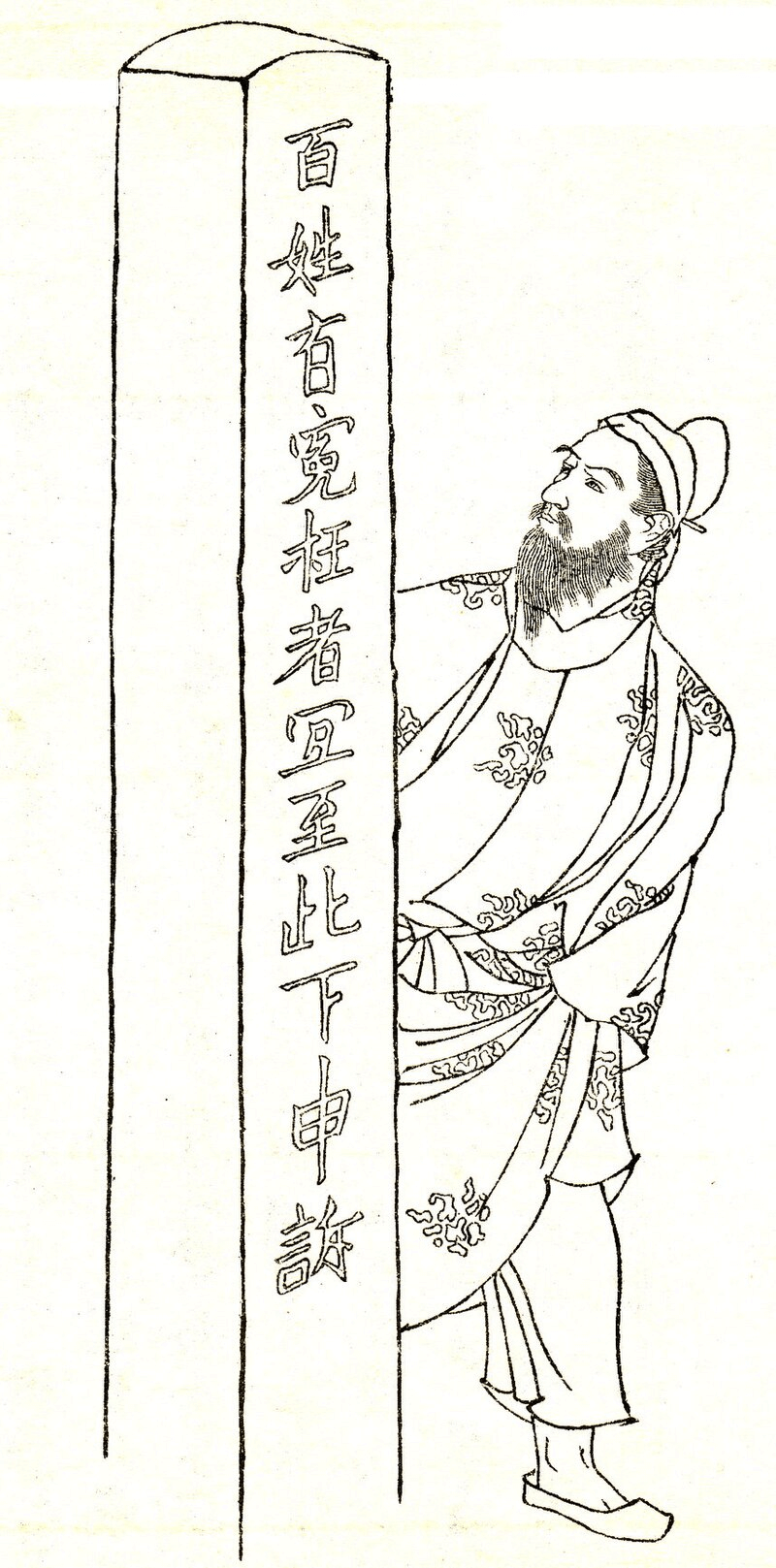

今天,對過去進行解釋與批評的行為已經蔚為風潮,然而,這些評論者並非全是徹底了解歷史真相的人。更何況,他們所批評的對象都是那些早已沉默不語的古人。古人無法抗議,也無法為自己辯解。這種對於無從申辯的過去隨意下判斷的行為,不僅不公道,更是自己的莫大損失。

把國家推展到今天這個局面的力量,不論我們喜歡或厭惡,它的根源,無一不是來自過去,來自那些曾經生活過的人們。至於過程中是否出現過什麼關鍵人物,那倒是其次。真正不容忽視的,是整體國民的生活方式與思維態度。這樣的集體意識與行動,怎麼可能與歷史的走向毫無關聯呢?

而這股力量究竟是如何推動的?它又是經歷了哪些轉折才走到今天的結果?這條歷史軌跡,只有當它逐漸清晰之後,才能成為我們規劃未來的參考依據。

如果這個過程無法釐清,就算我們把理想定得再高,也無法掌握該怎麼一步步走近那個目標的途徑。回顧過去,我們其實只是憑著直覺與運氣,隨手朝著模糊的方向開了幾槍,並未真正細心瞄準,更談不上深思熟慮。

歷史原本是政治家的學問,如今卻成為全民必修的普通教育科目,這背後的用意其實不難理解。說穿了,就是希望大家比過去更聰明一點。當前社會的混亂局面,背後的原因固然十分複雜,但再怎麼複雜,也不可能有無數個原因,而是少數幾股力量交織出來的結果。然而,憑我們現在的知識,還是無法澈底解釋這一切,甚至還會得出完全相反的推論。這說明了一件事——肯定還有很多關鍵是我們尚未察覺,或是不小心忽略的。

那麼,我們有沒有可能找到一個方法,逐一查明、毫不放過這些 遺漏的真相呢?不,或許在那之前更應該回頭檢討,究竟我們探究前代歷史的方法還缺少了什麼?還有多少真正對生活至關重要的歷史知識,是我們還沒有機會學到的?

坦率面對這些問題,或許才是最好的開始。至少,我自己一直帶著這種反省的心情在學習。儘管至今收穫不多,我依然懷抱著希望,帶著愉快的心情繼續做學問。

今天來到這裡講課,也是因為我想找個機會,把這些想法與願意傾聽的各位分享。「日本的祭典」確實是個好議題,這背後蘊藏著重要又有趣的社會現象。不過,祭典也只是個例子而已。我真正的目的,是想和大家一起重新思考一個我們之間共同面對的重要課題——日本的傳統。為了具體落實這項思考,我選擇以「祭典」作為切入的話題。

日本祭典不僅是熱鬧的儀式,更是深植於四季與土地中的集體文化記憶。

日本祭典不僅是熱鬧的儀式,更是深植於四季與土地中的集體文化記憶。

【三】

從前,日本人並不特別厭惡歷史,尤其是從十九世紀開始,日本人順應著世界潮流,遇到任何問題總是習慣先從歷史中尋找線索,這種風氣也逐漸蔓延到了學生之間。然而,說來有些意外,學生們對自己的學生生活這段歷史,卻幾乎沒有人真正認真探究。或許因為這是每天都在經歷的日常,大家也就理所當然地覺得已經夠了解了吧。

把現在的學生生活與四十多年前我當學生時的情景相比,假如整體面貌已經有了天翻地覆的改變,那當然是件大事;反過來說,如果當中有某些東西無論如何都無法改變,那麼這部分應該也會引起大家的興趣與關注吧。畢竟,我們的生活環境,也就是包圍著我們的這個文化複合體的組合模式,從明治到昭和的這半個世紀,早已經歷了數次的劇烈變遷。而在這樣的時代變遷之中,假設唯獨學生生活還能保有一種獨特的風貌,那麼其中的原因,當然也值得深入探討。

近來偶爾還是會聽到所謂的「大學生氣質」,這種氣質據說還會因國家不同而呈現相當大的差異。對我來說,這或許是源自於各國不同的社會條件所造成的。例如,每個國家都有一些家庭,無論如何都希望子女念到大學,而在過去,這類家庭往往帶有明顯的地域性或偏向性,這種背景自然也就影響到學問的風格,甚至影響到年輕人的生活型態。

當然,這只是傾向上的差異,並不是說整個國家的情況皆完全一致。然而,某種特有的風氣或傾向一旦形成,想要輕易抹去可沒那麼簡單。正因為如此,哪怕到了今天的日本已經是一個只要有能力就能自由接受高等教育的時代,那種來自前世紀的「書生風」仍然頑強地留存至今。

不過,光是我們開始意識到這件事,就已預示著一場新的轉折。說不定,以這個世界大動亂的世代為分界線,大學生活也將迎來一場重大變革,未來的回顧與追溯只會變得更困難。也有可能這個變革時刻其實已經來臨,而我們正好站在這個微妙的過渡期中。無論如何,一旦某種國民性或特質誕生,甚至延續相當長的一段時間,我從不認為它將永恆不變。反而正是因為我預感到一場變遷即將到來,才更覺得有必要趕快把眼前的真實樣貌仔細記錄下來。

【四】

近年來,我時常聽到一些批評,認為大學教育不應該淪為職業訓練。然而,回顧日本的歷史就會發現,學問自古以來其實就是一種職業教育。早在很久以前,像是大江家、菅原家這樣的家族,就被指定為「學問之家」。出生在這些家族的子弟,只要天生資質不是太差,就必須走上做學問的路。而且,當時社會對學問的需求本來就不多,外人根本無從插足。因此,像吉備真備 [1] 或源順 [2] 這類的「外來人才」,只能說是極為罕見的例外。

吉備真備為日本奈良時代的學者及政治家。

吉備真備為日本奈良時代的學者及政治家。

源順為日本平安時代貴族和歌人。

源順為日本平安時代貴族和歌人。

這樣的封閉狀態,延續了相當長的一段時間。歷史上,每當日本的學術發展出現衰微現象,往往就是這些傳統學者家族中缺乏優秀人才的結果。當然,也許還可以從經濟條件來探討其中的原因。不過,即使到了外來者可以自由進入比叡山或興福寺等寺院修行與學習的時代,這些外來者當中,也沒有出現特別優秀的學者。

回頭來看,德川家康提倡文教這件事,的確是相當重要的功績。它的間接影響之一,就是讓學者的地位在全國各地逐漸受到尊重與需求,也因此,學者家族的版圖大幅擴展。然而,最初那些新加入的學者依然保有濃厚的「文人階級」色彩。他們把頭頂剃成圓形光頭,穿著簡陋的舊衣,與一般庶民保持著明顯的距離。

後來,木下順菴 [3] 主張這種區隔過於不合理,於是儒者們開始穿上和服正裝「裃」,梳起武士髮髻。但還是有不少老學究堅守傳統,遲遲不肯改變。在民間普遍的印象中,學者依然和醫療人員「醫者」、占卜師「易者」、風水師「驗者」、表演人員「藝者」一樣,都是頭銜中帶著「者」字的特殊人物。也就是說,一旦踏上這條路,就很難再回到尋常百姓的日常生活。這種特殊的學問養成方式,某種程度上至今仍留有殘影。

裃(かみしも)是古代日本男士的正式服裝。

裃(かみしも)是古代日本男士的正式服裝。

即使後來隨著「文武雙全」這個詞彙廣為流傳,武士或農民為了提升修養而走上學問之路,其中也不乏天賦異稟、深入鑽研的人,但這些人與真正「以學問為業」的儒者或學者之間,始終存在一道明確的界線。因為前者的學問,只是為了各自家業的附加價值;而後者,學問就是他們唯一的立身之本。這就是專業學者稱為「本職」,業餘的學問人稱為「道樂」的原因,且這樣的說法到今天都還相當普遍。換句話說,這種區分的背後,其實蘊藏著一定的歷史淵源與文化基礎。

【五】

這樣的區別,越往歷史深處追溯,越是顯而易見。

首先,求學的方式與心態,本來就有著截然不同的樣貌。

武士的話,劍術、馬術、弓術、鐵砲等技能固然是必修,茶道、插花、音樂等風雅之事也可能順帶涉獵。而學問呢,頂多只是年輕時去老師那裡走一遭,學到一般人該懂的程度即可。真正願意持續鑽研到年老的,只有極少數特別熱衷的人。專程為了求學而遠赴他鄉,更是過去從未聽聞的事。

因此,像東北這種地方,如果剛好沒有好老師,大家也只好勉強跟著資質平庸的老師學習,自然無法提振整體的學問水準。

農家的孩子因為不需要學武,反而有些餘裕可以把青春時光花在讀書上,稍微富裕的家庭還能把兒子送到外地求學。不過,這件事背後,往往帶著「讓孩子見見世面」的用意。就算真要繼承家業的年輕人,最多也只出門個一兩年而已。其餘的,便只能靠自己努力自學。

當然,也有一些人透過自學,逐漸磨練出相當的學識。但是,當人生進入壯年,家業的重擔就無法忽視,學問便不得不中斷,往往要等到身心稍稍輕鬆下來才再度拿起書本。那些鄉里間有名的博識之人大多屬於這一類。

也有人是為了爭取更多的讀書時間而提前讓位隱居,或是乾脆把家業交給弟弟,自己遠走他方。這種情況雖然偶爾聽聞,但終究是少數的特例。

許多家族的家主,小時候都是到傳統私塾去學習,主要是練字與基礎讀寫,偶爾也會接觸一些書本,但是,大家對於孩子成為「學者」這件事心存警戒,普遍傾向讓孩子盡早結束學業,回到家中接手家業。這是因為大家普遍認為:「百姓讀書無用」、「商人讀太多書會胡思亂想」。儘管這些觀念常被年輕人痛批為守舊迂腐,但其實背後是有深厚歷史淵源的。

當時,人們把家業看得比個人幸福還來得重要。其實,這也不是全然剝奪了個人的選擇權。換個角度看,單憑一時興起就改變職業,對當事人來說未必是明智之舉。這種風險放到今天來看,依然稱得上是一場「冒險」。

事實上,正因為接受了正統的高等教育,反而與世代相傳的家業澈底割裂,最終漂泊無依、隨波逐流,甚至被時代的浪潮吞沒,這樣的人在近代已經越來越多了。

對那些視「扎根故土」為安穩之道的人而言,這樣的未知世界自然充滿危險與不安。然而,這種不得不走向未知的必要性,卻也一天天增加。因為,世事終究不可能停滯不前。

註釋:

[1] 吉備真備(六九五~七七五),奈良時代的學者與政治家,出身於地方豪族「下道臣氏」。七一七年以遣唐留學生的身分隨遣唐使赴唐,七三五年返國。之後擔任左大臣橘諸兄的政治顧問,七四六年獲賜姓為「吉備朝臣」。後來因不被藤原仲麻呂所容,遭到貶謫。七五二年再次以遣唐副使身分赴唐。歸國後於七六四年協助平定惠美押勝之亂,之後官運亨通,官拜右大臣、位列正二位。

[2] 源順(九一一~九八三),平安時代的官員、和歌詩人與漢學者。大約在九三四、九三五年間編纂了類似百科辭典的《倭名類聚抄》。九五一年,成為「梨 壺五人」之一,參與《萬葉集》的註解工作,並編選《後撰和歌集》。為三十六歌仙之一,著有詩集《源順集》等。

[3] 木下順菴(一六二一~一六九八),又名木下順庵,江戶時代儒學者。一六八三年起擔任幕府的儒官、將軍的講師,參與《武德大成記》的編撰。他是一位傑出的教育家,門下弟子人才輩出,成就卓著。

本文摘錄自《日本的祭典》/ 柳田國男 著.遠足文化出版

作者簡介|柳田國男

日本民俗學者、詩人。「大日本帝國憲法」時代,歷任農務官僚、法制局參事官、宮內書記官、貴族院書記官長、樞密顧問官。日本學士院會員、日本藝術院會員、文化功勞者,國內外數度受領頒勳,勳等敘至「正三位.勳一等」。

柳田國男的「鄉土生活研究法」,具有濃烈的「現地調查主義」色彩,對於許多同代與後續的研究者產生極大的影響,其個人也對歷史學、日本國語教育、社會科教育等做出相當大的貢獻。於民俗學研究領域具開創建置的始祖地位,更被尊為民俗學之父。著述豐廣,主要著作有《遠野物語》、《日本的民俗學》、《桃太郎的誕生》、《蝸牛考》、《妖怪講義》、《日本的傳說》、《日本的昔話》等。

➤ 訂閱實體雜誌請按此

➤ 單期購買請洽全國各大實體、網路書店

VERSE 深度探討當代文化趨勢,並提供關於音樂、閱讀、電影、飲食的文化觀點,對於當下發生事物提出系統性的詮釋與回應。