美國芭蕾之父喬治·巴蘭欽《小夜曲》創作秘辛:從偶然到經典的芭蕾舞劇誕生故事

巴蘭欽的《小夜曲》是一部充滿意外與命運的芭蕾舞劇。從學生人數的變動、舞者的一摔,到首演時的天氣與服裝窘境,他將這些偶然因素融入編舞。書摘細膩描述這部經典作品的創作歷程與哲學,呈現其如何打破傳統,賦予女性自由與靈性,並探討其中所蘊含的愛情、命運、死亡與救贖等深層主題。

「寧靜、可塑性和不動性是最偉大的力量,甚至比憤怒、亢奮和狂喜更有影響力。」──喬治・巴蘭欽(George Balanchine,Mr. B)

柴可夫斯基創作的《小夜曲》共分四個樂章:〈奏鳴曲〉(Sonatina)、〈華爾滋〉(Waltz)、〈輓歌〉(Elegy),以及充滿活力的俄羅斯民間主題終曲〈俄羅斯主題〉(Tema Russo)。然而,在巴蘭欽想像中,舞蹈應是充滿悲劇性的,因此他從一開始就將柴可夫斯基歡快的〈俄國主題〉束之高閣,改以淒美的第三樂章〈輓歌〉作為芭蕾舞的結尾。不久後,他又把以俄羅斯為主題的終曲重新加入舞作中,讓柴可夫斯基的樂曲完整呈現在舞蹈中。但這次他仍進行關鍵性的調整,調換最後兩個樂章的順序,讓〈輓歌〉成為芭蕾舞的收尾。巴蘭欽將這支舞蹈命名為《小夜曲》,並於一九三四年三月十四日開始與學校的學生一起創作這支新作品。

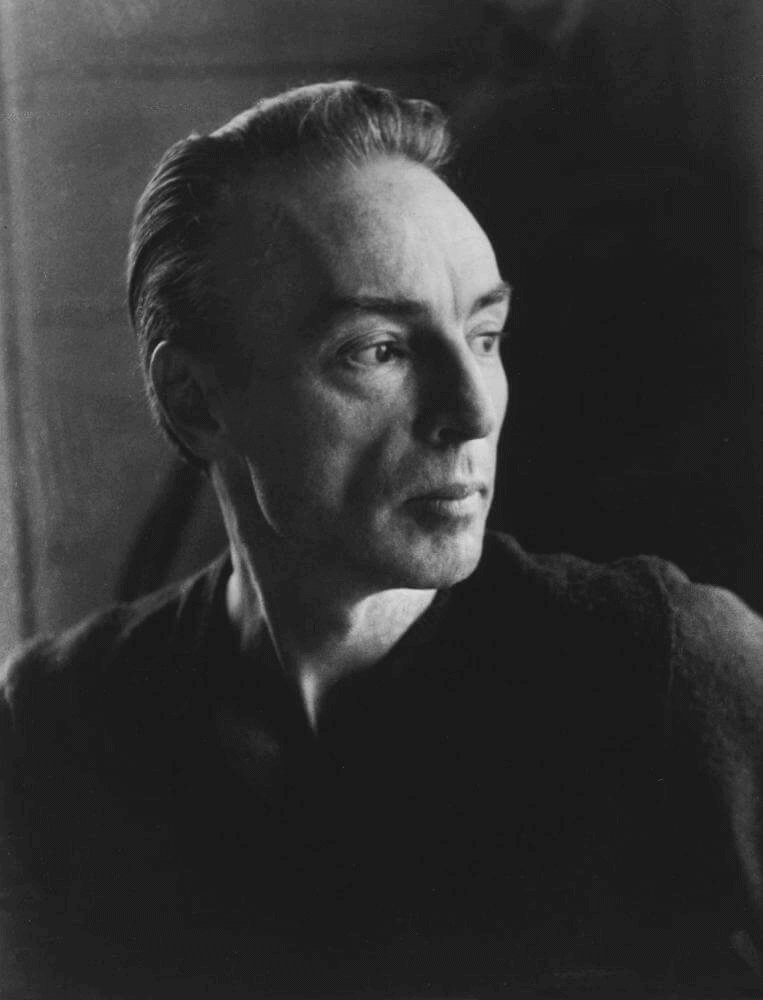

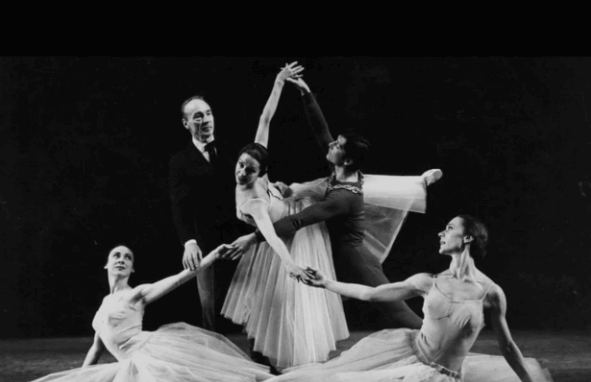

喬治.巴蘭欽為美國芭蕾之父。/攝影 © Tanaquil LeClercq

喬治.巴蘭欽為美國芭蕾之父。/攝影 © Tanaquil LeClercq

上午的芭蕾舞課結束後,巴蘭欽會爬上教室前方的長椅,打量當天來上課的舞者,並請他們稍作休息後再回到練習室。林肯說,喬治向他抱怨腦中「一片空白」,並問他是否可以為自己祈禱。巴蘭欽提醒自己,天賦可能隨時會離他而去。舞者齊聚一堂站著等候他發言。這時,他開始用蹩腳的英語娓娓道來:第一次世界大戰爆發時,他還是個在皇家劇院學校就讀的孩子,而三年後革命爆發時,他年僅十三歲。那些回憶陰魂不散地糾纏他至今,包括街上的槍聲、拾荒覓食、殺貓並將牠吃下肚,以及在零度以下的寒冬中挨凍。他提起他創辦的小型舞團,以及前往柏林和巴黎與達基列夫合作的往事。他還焦慮地談到德國和「慘無人道」的希特勒,以及惡名昭彰的納粹「萬歲」敬禮。他教導年輕的美國舞者如何在面朝前方站立的同時,將右臂直直地舉起,然後將手臂和頭輕輕地轉向一側。接著,視線向上仰望著遮住月光的雙手,從而打破這個嚴肅的姿勢。

以上是眾說紛紜中的一種說法。後進的舞者對納粹、戰爭或革命一無所知。有些人認為,關於《小夜曲》誕生當天的故事純粹是子虛烏有的傳說,而巴蘭欽有時甚至喜歡拿「來個希特勒萬歲吧」開玩笑。一九六○年代,卡琳.馮.阿羅丁根(Karin von Aroldingen)在聽到這句話後感到震驚不已,因其父曾在納粹德軍服役。一九三四年三月的某日,林肯在在日記中寫道,巴蘭欽正在創作「一首可讓陽光退散的讚美詩」,後來柯爾斯坦可能誤將他自己潦草的筆跡抄寫為「一首用來驅趕罪惡的讚美詩。」不過,我們必然能原諒他犯下的美麗錯誤。在後來的記載中,以及對大多數舞者來說,《小夜曲》的意涵比上述這一切都簡單得多。畢竟,這是一首小夜曲,其開頭自然而然地聚焦在沐浴於月光中的女人。她們舉起雙手遮住從舞臺右下方射出的光芒。巴蘭欽也說,那是上帝之光,因為亮得超越人類眼睛能承受的程度。若事實並非如此,他會一言不發,持續保持沉默。

此畫面展示了最早之前芭蕾舞劇《小夜曲》的開場,由安·巴澤爾 (Ann Barzel) 於 1940 年在芝加哥所拍攝。(圖片、資訊來源:Alastair Macaulay)

此畫面展示了最早之前芭蕾舞劇《小夜曲》的開場,由安·巴澤爾 (Ann Barzel) 於 1940 年在芝加哥所拍攝。(圖片、資訊來源:Alastair Macaulay)

一開始,他靜靜走向每位舞者,彬彬有禮地挽著對方的手臂,並自然將她們逐一帶到地板上的特定位置。那天剛好有十七位女舞者到場,所以他將她們排成十七人的隊形,包含兩個完美的八人菱形,以及連接兩個菱形的中間舞者。他後來喜歡說,這就像加州的橘子園一樣,因為從正面可以清楚看到每個舞者。有一天,只有九個人來排練,所以他排了九人隊形;有時則只來六個人,於是他改排六人隊形。某次有個女孩遲到了,於是只能在十六名女孩的隊形中茫然尋找自己的位置,猶如迷失在森林中的孩子。另一日,一個女孩摔倒了,而這一摔竟成了編舞中一個重要的戲劇性時刻。此外,她們中間還有一位男舞者,於是編舞中自然而然地只有一位男性。意外和命運是這支舞蹈的主題,而巴蘭钦也在創作中巧妙地運用了這些元素。機緣可謂他此生所獲最難得的優勢,這也難怪他會將其應用在藝術創作中。在不到兩週的時間內,猶如身深吸深吐一次氣般,這支舞就大功告成了。

不過,最難的是將這支舞搬上舞臺。首先是資金欠約,其次是喬治的時間不足,因為他接到好萊塢的邀請,要拍一部關於安娜.巴甫洛娃的電影,而他打算接受這項邀約。林肯認為喬治的身體「迅速變得虛弱」,這讓「芭蕾舞在美國落地」的壯志似乎「岌岌可危」,甚至每下愈況。最終,他們與艾迪聯手安排,讓《小夜曲》在位於紐約伍蘭茲的沃伯格家族莊園進行首演,並邀請了約兩百五十位賓客一起慶祝艾迪的二十六歲生日。巴蘭欽向來鄙視這種社交場合,因此當林肯與沃伯格家族在金錢與物流問題上爭論不休時,喬治竟事不關己般,轉身買了一輛道奇汽車。

他們四處搜羅舞蹈服,但始終找不到合適的款式。林肯和巴爾花了數小時「在布魯明黛百貨公司,試圖為男孩們的服裝定案,但卻徒勞無功。」他說,巴爾猶如「被寵壞」的男孩,常因虛榮心作祟而斷然拒絕他人建議。若有人想突破他的心房,只能徐徐圖之。即使如此,這也並非易事,因為他總是擁有兩種以上的選擇。由於找不到任何解決方法,林肯決定獨自在亞伯克朗比品牌的貨架上挑選了一些基本款的襯衫,而女舞者則穿練習用的長袍。林肯緊張地注意到,此時芭蕾舞團仍處於不穩定的狀態:「直到最後一刻,巴爾都還在調整一些東西。」

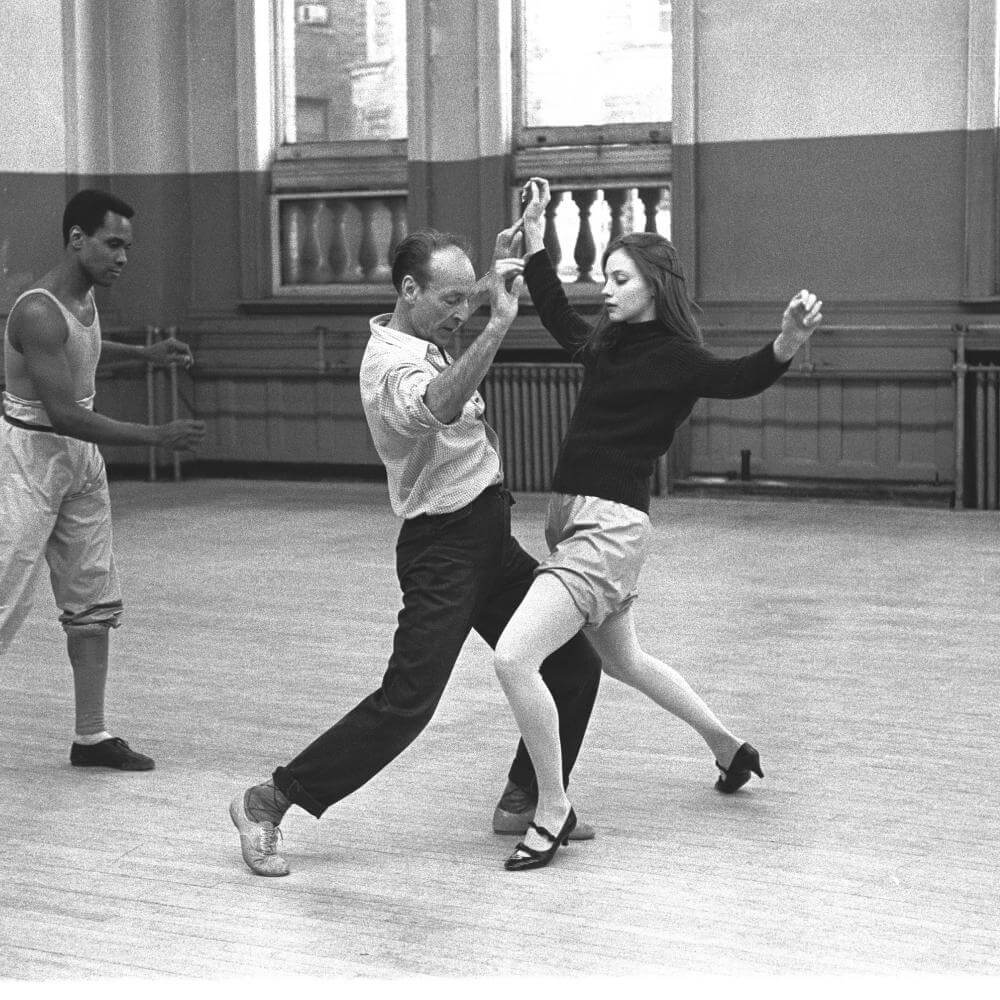

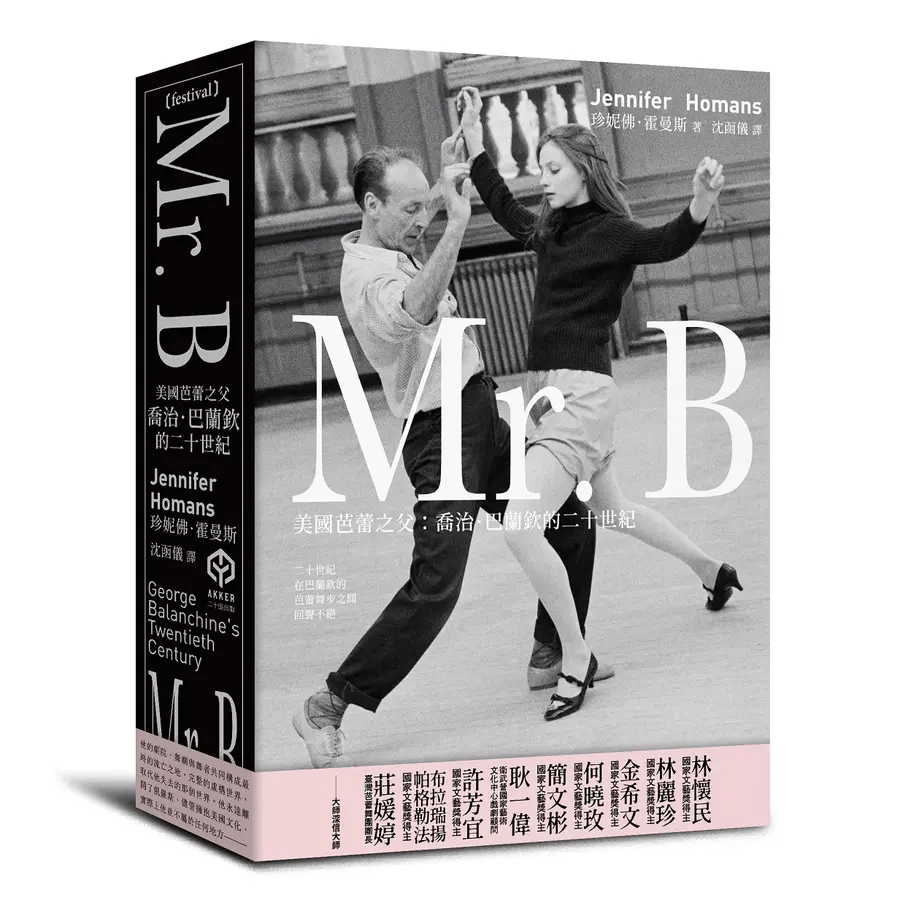

巴蘭欽排練《紐約第十號街慘案》時的影像紀錄。 © New York Public Library, Billy Rose Theatre Division, photograph by Martha Swope

巴蘭欽排練《紐約第十號街慘案》時的影像紀錄。 © New York Public Library, Billy Rose Theatre Division, photograph by Martha Swope

在六月某個定好的日子,林肯、喬治、德米特里耶夫、科佩金、米克希娜和舞者一同開車前往伍蘭茲參加開幕之夜的演出。他們抵達時正好下著雨,於是眾人忙著把濕滑的戶外舞臺拖了又拖,並安裝必要的基本燈光裝置。巴蘭欽對於食物不足感到非常憤怒,於是驅車出去尋找更多食物,而林肯則在研究天氣預測並思考是否應該取消演出。回來後,巴蘭欽冷靜地說:「上帝的旨意必定會成就。」觀眾是為了派對而來,因此喝了很多酒,而演出終於在此時順利揭開序幕。舞者們完成了頭兩支芭蕾舞,但當他們就位準備表演《小夜曲》時,天又下起了雨,迫使他們放棄離開舞臺。酩酊大醉的賓客們退到大宅中享受喧鬧的盛宴,而巴蘭欽和舞者們則被分流到潮濕的車庫中享受窮人的冷餐。烏魯索誇張地說,這讓她想起俄羅斯內戰時期,人們餓著肚子坐在港口旁的箱子上,冷得顫抖不已。這番描述與他們的現況恰好契合。第二天,他們再次嘗試演出,這次學乖了,還自己帶上三明治。此時,雨下得更大了。儘管米克希娜和科佩金幾乎無法在潮濕黏膩的鋼琴鍵上彈奏,但眾人還是上場了。舞者終於在濛濛細雨中演出巴蘭欽歌頌「超越精神」之舞。

悠揚的樂聲揭開了《小夜曲》的序幕,觀眾們聆聽著柴可夫斯基的開場樂聲。作曲家說,他憑藉「發一股自內心深處的衝動」寫成這首曲子,因此曲子充滿抒情的意味。此時,舞者尚未開始做任何動作,但已能相互感應到流動在彼此間的能量。隨著柴可夫斯基開場主題樂的音高逐漸緩慢上升,舞者知道時機到了,開始隨著音樂跳起簡單、安靜的舞步。

首先啟動的是手腕,接著舞者將抬起的手臂緩緩垂下至橫放在胸前,做出猶如半死狀態之姿。然後,他們在電光石火間將頭部和雙眼移開向別處望去。此姿勢簡單而深刻,他們總共重複做了十七次,在觀眾腦中烙下深刻的印象。隨後,舞者將雙腳擺放至芭蕾的第一位置,這是他們日常訓練的起始姿勢。接著,他們持續以合唱團列隊的方式同步移動,將雙腿和雙臂向側邊打開,進入第二位置,再將雙腳前後交疊進入芭蕾舞的「原點」第五位置。此時,舞者雙臂張開,手掌向上,胸部和臉部向天空揚起。在半明半暗的光線下,這個充滿靈性的畫面維持了好一陣子。驀然間,拍子一落下,他們聞樂起舞。人們常說,這個開場具有強烈的象徵意味,呈現女人轉變成舞者的過程。但實際上,感覺更像是舞者變成了靈魂,並在隨後的舞蹈中見證自己的轉化。

這支舞沒有任何故事或敘事。它是一種觸人心弦的內在力量,就像音樂一樣,更像是祈禱或儀式,而非戲劇表演。這是女人的舞蹈,她們構成舞蹈的主體,而男人則作為女人的愛慕對象,僅短短出現一下。她們齊舞,然後分開,以二、三、六、八、九和十六人的隊形重組,猶如遭強風吹起的漩渦,彷彿帶著她們穿越舞臺。她們說:「我們一直、一直、一直跑。」舞者的視線彼此交纏,動作看起來毫不費力,呈現雙臂交疊或環繞腰部的姿態,手掌則向上彷彿要接住什麼,形成呼應與互動交融的動態時刻。即便是女性獨舞,她仍屬於「我們中的一員」,隨時會重返舞者群。在巴蘭欽於《小夜曲》建構的小型社會中,既沒有階級制度,也沒有皇室貴族。對某些人而言,這齣芭蕾舞因此建構了婦女共和國,顯得富有民主精神,或亦可稱之為精神的共和國。

1964 年 5 月,巴蘭欽前往倫敦協助皇家芭蕾舞團演出《小夜曲》。(圖片、資訊來源:Alastair Macaulay)

1964 年 5 月,巴蘭欽前往倫敦協助皇家芭蕾舞團演出《小夜曲》。(圖片、資訊來源:Alastair Macaulay)

這齣芭蕾舞幾乎沒有納入傳統的古典舞步。「我只是想嘗試做出一部不會讓觀眾看出他們跳得有多糟糕的芭蕾舞」,巴蘭欽後來這樣評價他那群功底不佳、素質參差不齊的學生們。不過,這支舞重視耐力和全身散發出的感性,這對年輕舞者來說極具挑戰,簡直要將他們推向極限。就這方面而言,這支舞在迄今的所有舞蹈劇目中無人能出其右。舞蹈中包含奔跑、旋轉、失去平衡、非線性和環形動作(藉由離心力將身體擺動至一種彎曲的空間中),都並非古典芭蕾的舞步。其重點不在於整齊對稱或精準控制。取而代之的是一種無情吞噬空間的動力。「你為何有所保留,說不定你明天就死了。」

雖然這齣芭蕾舞缺少劇情,但在〈輓歌〉開始前有一幕戲劇性的發展:由海蒂.沃瑟勒飾演的女人無力地癱倒在地,而在某些演出版本中,她像屍體般仰躺在舞臺的一角,彷若遭到雷擊。喬治表示,一個看起來很愛她的男人在此時從遠處的角落進入舞臺,而由凱瑟琳.馬洛尼飾演的「黑暗天使」則從他身後圈住對方。兩人的身體呈齊平的狀態,就像命運附在他背上。她將手伸向他並遮住他的眼睛,讓他什麼都看不到。(巴蘭欽開玩笑說,這位近視的男士顯然需要別人的幫忙。)他伸出手臂試圖尋找方向,但實際上推動和引導他前進的是她的腳步。兩人就這樣一起從對角線走來,直至倒下的女人面前。他們在走到女人身邊時停下腳步。這時,天使重新將手從男人的眼前移開,讓他瞬間恢復視力。他們輕輕地彎下腰,將倒下的女人扶起,接著三人一起形成一個特殊的姿勢。此姿勢的靈感直接取自安東尼奧.卡諾瓦(Antonio Canova)的雕塑作品《賽姬與愛神之吻》(Psyche Revived by Cupid's Kiss)。在這件作品中,長著翅膀的丘比特滿懷同情與情欲,輕輕地彎下腰抱著他深愛的賽姬。

黑暗天使便是掌管命運的天使。在天主教和東正教信仰中,天使是顯示上帝存在於人類之中的一種方式,能讓不可見之事變為可見。同時,祂們也是見證者和信使,就像古代的希臘歌隊一樣,是「一塵不染的鏡子」,可以在不必以身受苦的情況下訴說悲慘的故事。天使心靈純潔,無身無性,通常不須進食也缺少感知,更不用談性需求了(米爾頓筆下的天使除外),祂們可謂人類生活中不為人知的存在。天使會觀察人類並適時介入其中,在我們之間神不知鬼不覺地移動。巴蘭欽對一位扮演天使的舞者說「你就是他的眼睛。」,並藉此賦予她近乎神祕的力量。此時,天使和人成為二合一的軀體,她強壯的雙臂變成鷹翼,有力地纏繞著人並遮住他的眼睛,表現出明顯的占有姿態。他是她的,而女人則是命運的化身。

1939 年,喬治·巴蘭欽與第二任妻子維拉·佐里娜排練之景象。

1939 年,喬治·巴蘭欽與第二任妻子維拉·佐里娜排練之景象。

然而,最終獲勝的並非命運和天使,而是愛情和墮落的女孩。在巴蘭欽版本的卡諾瓦雕塑作品《賽姬與愛神之吻》中,墮落的女孩即為賽姬,她背叛了對情人丘比特的承諾(因為她看了他禁忌的真面目),也背叛了對其母維納斯的承諾(因為她聞了來自冥界的美麗氣息)。

《小夜曲》呈現了與雕塑相同的剎那,但這次美麗的賽姬是墮落的海蒂,因為犯了看丘比特面龐的禁忌而陷入死亡般的睡眠中。丘比特深情地彎下腰想喚醒並抱起她,以近乎親吻的姿態環抱她的胸,而她的雙臂則輕柔地環繞著他的脖子。此時,丘比特的翅膀在身後緩緩揚起,象徵雄壯和不朽的精神。神話的結局眾所周知:諸神受丘比特對沉睡少女的愛所感動,於是賜予賽姬蘆葦,讓她加入永生的行列。在希臘語中,她的名字有「靈魂」和「蝴蝶」的意思,而蝴蝶就是靈魂不朽的象徵。

在《小夜曲》中,巴蘭欽讓丘比特不是一個人而已,而是由兩個人組成。他既是人也是天使,而人和天使齊身彎腰喚醒了仍是凡人的墮落女孩。接下來發生的一幕深具啟發性:男人和天使分開了,而天使刻意走到男人和墮落女孩面前,擺出莊嚴的獨腳站立姿,祂踮起單腳腳尖,幾乎不觸地。男人則坐在她身後的地板上,像工人般伸手越過癱倒的女孩以握住天使的單腳,穩住她岌岌可危的平衡。然後,他握住並開始旋轉她的腿,彷彿將自己化為音樂盒的軸和馬達,讓芭蕾舞女伶旋轉起來。她是他的眼睛,但他同樣也具有發言權。在最初的演出版本中,明顯可看出身著短外衣的男人是個引擎,而觀眾可以清楚看到他正在轉動對方的腿讓她的身體跟著旋轉。她掌握他的命運,但他設計了她的移動方向。

此時,臺上的三人都站起來一同起舞,直到女孩再次癱倒在地,而男人則站在她身邊。黑暗天使的陰影仍籠罩著他,現在,她的雙臂像強大的雙翅,刻意在他身後扇動著,而她的手則掃過他的臉並遮住他的眼睛。再度目盲的他只好向前伸出手臂,讓兩人得以繼續配合前進直至退出舞臺。這個在失明狀態下行走的動作看似簡單,卻徹底將舞臺的側翼變成地球的邊緣,描述著無家可歸之人的永無止境之旅。

此時,女孩仍孤零零地癱倒在角落,但愛本身,而非男人,改變了她,讓她有力量能夠自行站起來跑向舞臺另一側聚集的女人。直到三位面無表情的男子以護柩者般的姿態走進來,她才慢慢轉身離開剛剛擁抱著的「母親」(巴蘭欽曾這樣解釋過)。她面朝舞臺後方,在角落等待著,和男人們呈現對角線的位置。他們抬起她的腳,讓她呈直立之姿而非仰臥。她高高在上,猶如身處平流層中。一道明亮的光線從遠處高高的角落射入,那處正是俄羅斯人家中供奉宗教聖像之處。在女孩身下,一小群女人正在排列成不同隊形,而她則被男人們隆重地抬走。隨著她的離去,下方的女人也站起來一同緩緩地移動。她們張開雙臂,挺起胸膛,如同開場儀式中的動作,但這次卻沐浴在曾迫使她們遮住雙眼的光線中。

1952年《小夜曲》輓歌排練現場:由左至右分別為:Melissa Hayden; Nicholas Magallanes; Maria Tallchief。/攝影 © Roger Wood

1952年《小夜曲》輓歌排練現場:由左至右分別為:Melissa Hayden; Nicholas Magallanes; Maria Tallchief。/攝影 © Roger Wood

三月初的那幾週,這支舞在麥迪遜大道的練舞室完成了,並終於在沃伯格莊園上演。它本身即為一場生命之旅,從最初的天真無邪到最後步入未知世界。劇中彌漫著悲劇的氣氛,但並非具有淨化功能的阿提卡式悲劇,而是更憂鬱、更浪漫的回憶歷程,詮釋了無法持久的愛終將迎來終結的那日。喬治從年輕時便一直關注的靈性和宗教主題也出現在這部作品中,包含瞎眼與看見、愛情與命運,以及死亡與屈服。劇中充滿激情,但沒有肥皂劇般的場景。觀賞《小夜曲》就像在夢裡或回憶中遊蕩:我們不感受情感的存在,而是直接親眼見到情感的實體。此外,我們還看到渴望、孤獨、錯失的愛,以及這一切的脆弱性。沒有什麼是永恆的,所以你必須向前看。

音樂和舞蹈似乎成了唯一的喘息機會,而《小夜曲》兩者皆包含。即使在最憂傷的時刻,這齣舞作也透過美麗的舞姿供人慰藉。沒有人會在面對如此美麗的舞蹈時哭泣。《小夜曲》脫離戲劇和宮廷舞蹈的傳統,轉而奔向畫家和詩人的擁抱,這些人對情色和女性的形態情有獨鍾。喬治擁有特殊的力量,能夠賦予女性一種展現動作的方式,並將之轉化為啟示,就像《小夜曲》所描繪的愛情般,而女性是劇中唯一重要的主體。這齣芭蕾舞由她們集體生活中的偶然事件編織而成,並經巴蘭欽妙手打造一方天地,允許她們(以及後代女性)獲得選擇權並真誠地做自己。至少在跳舞的時刻,她們是自由的。這齣舞作是巴蘭欽首部以美國為主題的作品,且並非針對觀眾設計的,而是針對他的女性及舞者量身訂做的。《小夜曲》屬於她們,但巴蘭欽是她們的創造者。至於萬花叢中那位受命運擺布的一點綠,巴蘭欽對這個男人毫不留情,將他留在黑暗天使身邊。天使仍蒙著他的眼睛,驅使他在黑暗中繼續前行。

不過,女舞者的服裝和相應的布景設計該如何呈現,這些細節都尚未確定。舞團早年的服裝和布景歷經過多次更動,顯示巴蘭欽對此難以下決定。他還不清楚該以何種模樣將女人呈現在觀眾眼前。她們曾穿過各式各樣的古希臘外衣(搭配來自巴黎的別緻手套和帽子),暗指古代和裸體。然而,一九三四年秋天的版本迅速遭到否決,主因是服飾材質由粉紅色乳膠製成,十分容易撕裂。林肯說,針對這究竟是巴蘭欽或是奧基的錯,當時雙方起了很大的爭執。他口中的奧基是服裝設計師小威廉.奧基(William B. Okie Jr.)。不過事實證明,這些舞蹈服和外衣都只是暫時的替代品。直到一九五二年,巴蘭欽才終於找到滿意的服飾,當時卡琳斯卡重製了全套服裝,將芭蕾舞具備的特殊靈性充分展現出來。從那時起,女舞者們開始身著淡藍色的薄紗長裙,讓人聯想到過去的浪漫主義芭蕾舞劇,如《吉賽爾》中超凡脫俗的亡靈。至於布景,早年曾出過幾個版本,大多出自林肯認識的藝術家之手,但巴蘭欽都不喜歡。不久之後,他將布景完全撤除,讓舞者在空無一人的舞臺上表演,沐浴在精心打造的藍色燈光中,散發著一股明亮、純淨、神聖的氣氛。

林肯的觀眾幾乎都觀賞到了在沃伯格莊園的首場演出。米娜、康明思、奇克.奧斯汀、尼爾森.洛克菲勒、阿爾弗雷德.巴爾和朱利安.萊維(Julian Levi)等貴賓,都曾在寒冷潮濕的夜晚,共同欣賞這部偉大作品中的曼妙舞姿。這場演出猶如精心設計的學校演奏會,但地點位於富豪的鄉村城堡裡。翌年,在匈牙利移民指揮家桑德爾.哈馬蒂(Sandor Harmati)的帶領下,這部芭蕾舞劇在紐約正式展開首演,但與此前相較,受到的關注度較少。

一個月後,巴蘭欽倒下了。

本文摘錄自《Mr. B:美國芭蕾之父喬治.巴蘭欽的二十世紀》/珍妮佛.霍曼斯(Jennifer Homans)著、沈函儀譯.二十張出版

➤ 訂閱實體雜誌請按此

➤ 單期購買請洽全國各大實體、網路書店

VERSE 深度探討當代文化趨勢,並提供關於音樂、閱讀、電影、飲食的文化觀點,對於當下發生事物提出系統性的詮釋與回應。