故宮,百年之後?

故宮100+/從帝王收藏到全民文化平台,新故宮如何走向下一個百年?

故宮院長蕭宗煌與兩位副院長──政務副院長黃永泰、常務副院長余佩瑾──一同回顧這座百年博物館的歷程與未來。三人分工不同,卻像同一個大樂章裡的三個聲部:院長定調方向,思考故宮的定位與願景;政務副院長則守護硬體工程,為下一個世紀的空間奠基;常務副院長專注於策展與推廣,讓典藏走進更多人的日常。他們的話語交織,構築出「新故宮」的全貌。

2025 年,國立故宮博物院走到了一個圓滿的時間節點。這一年,不僅是故宮自 1925 年在北京紫禁城開院的百年,也是文物來臺七十五年、北院於外雙溪落腳六十年、南院嘉義開館十年。這些數字在時間的長河裡彼此交錯,既是回望,也是重新出發。

百年不是句點,而是一個檢視與啟動的節點。

蕭宗煌開宗明義這麼說。對他而言,所謂的「百年」不是一場煙火式的慶祝,而是讓故宮重新檢視自身歷史、再定義未來的機會。

故宮院長 蕭宗煌。攝影/蔡傑曦

故宮院長 蕭宗煌。攝影/蔡傑曦

從紫禁城到臺灣故宮

故宮的歷史,起點並非臺北,而是北京紫禁城。1925年,清帝退位三年後,紫禁城裡的皇家收藏第一次對外開放,從密不可見的宮廷珍寶,轉為「公共博物館」。然而自「九一八事變」起,文物幾度遷移,直至1948年隨著國府來臺,暫存於霧峰北溝山洞15年。1965年,在外雙溪的新館落成,才真正有了穩定的安身之所。

蕭宗煌回顧這段歷史時,把它劃分為幾個階段:1925 年是「創立時期」,由帝制轉為公共博物館;1949至1965年是「播遷時期」,文物輾轉漂泊;1965年在臺北落腳,迎來「發展時期」;2000年後,隨著新世紀博物館學的興起,故宮進入「轉型時期」,不再是國族象徵的政治工具,而是回歸博物館的社會性功能,強調多元、對話與服務,也是在這樣的時代背景下,誕生了故宮南院,用以平衡南北的文化差距。

圖片提供/故宮南院

圖片提供/故宮南院

「真正讓全世界知道故宮的,其實是臺灣的故宮。」他說。因為在中國尚未改革開放時,所有想要接觸中華文物的國際觀眾,都必須來到臺北,而如今故宮內近70萬組件的文物,早已在時光淘洗下,逐漸落地成為臺灣的文化符號,不只是一間收藏的館舍,而是文化交流與展現的場域。

余佩瑾也進一步以今年國立故宮博物院百年院慶特展「甲子萬年:國立故宮博物院百年院慶特展」作為提醒,這不僅是展名,更象徵一種時間觀,乾隆皇帝在甲子年前一年命令燒製的筆筒,至今僅僅過了282年,距離「萬年」還有無數個甲子。她說:「這讓我們意識到,百年只是起點,重點是接下來怎麼走。」黃永泰亦從工程的角度切入,強調百年意味著檢視前人留下的基礎,並思考如何讓老館舍煥發新生,「老東西,也能帶來新的感動。」這句話,既適用於典藏,也適用於館舍。

故宮常務副院長 余佩瑾。攝影/蔡傑曦

故宮常務副院長 余佩瑾。攝影/蔡傑曦

故宮政務副院長 黃永泰。攝影/蔡傑曦

故宮政務副院長 黃永泰。攝影/蔡傑曦

走下神壇,從帝王品味到當代敘事

故宮的轉型,首先展現在策展方式上。過去的常設展多依編年、斷代或器物分類,對一般觀眾來說「看過一次就差不多了」。因此,蕭宗煌鼓勵同仁嘗試「微策展」──像是「阿哥養成記」裡把清代皇子課表與現代小學生課表對照;「公主駕到!清代文獻中的公主身影展」透過文獻揭示清代公主相對無聲的神秘人生;目前正在展出中的「看得見的紅樓夢」,則將故宮裡的典藏器物結合文學經典,以「物」來讀小說,還原貴族世家的似水年華,嘗試從小題材切入,講出更貼近生活的故事。

這些展覽進一步拉近了觀眾與文物的距離,讓典藏文物得以走出帝王視角,重新和這片土地建立連結。在故宮工作多年的余佩瑾分享,在過去以家國重器作為敘事主體的時期,故宮常以毛公鼎作為文化代表的象徵,但她以「翠玉白菜」為例,不論是一般觀光民眾乃至前韓國總統朴正熙來訪時,都表示對於故宮印象最深刻的便是翠玉白菜,正因為這件作品是如此貼近日常、容易理解,相較其他更具文化門檻的典藏,成了如今最受歡迎的人氣國寶。

另外,像是疫情剛結束時,為了體現藝術撫慰人心的力量,曾推出「閑情四事─插花、焚香、看畫、喝茶」特展(2022),藉由現代人仍然接觸得到的活動來認識古代作品,重新發現生活的樂趣。2023年從大海出發的敘事脈絡,在「無界之涯─從海出發探索十六世紀東西文化交流」特展中,連結法國吉美亞洲藝術博物館、荷蘭國家博物館和日本大阪市立東洋陶磁美術館等十二家館所,共同呈現全球貿易網絡形成的樣貌。

從去年(2024)到今年在南北院輪流展出的「大美不言」特展,則首度將珠寶與文物和西方當代作品並置,透過美的意象,探索精緻工藝的成型技術與設計理念,匯聚了故宮、巴黎裝飾藝術博物館、Van Cleef & Arpels梵克雅寶珠寶世家的珍貴館藏;今年在南院展出的「呷飽未——故宮書畫裡的飲食」,把故宮典藏和臺灣人的餐桌記憶連結;親子展「碁人弈事——古代圍棋文化」則透過AI遊戲設計吸引孩子走進展場,不僅改變了觀眾的觀看方式,更打開了跨世代的交流。

親子展「碁人弈事——古代圍棋文化」。圖片提供/故宮

親子展「碁人弈事——古代圍棋文化」。圖片提供/故宮

「大美不言」特展。圖片提供/故宮

「大美不言」特展。圖片提供/故宮

黃永泰則分享了故宮近年的數位轉型,許多展覽開始導入數位策展概念,像是剛結束展期不久的「眾神降臨─沉浸故宮3.0」數位展,以沉浸式的體驗引導觀眾在神話故事中反思,展現故宮作為當代博物館對社會議題的回應。此外,故宮也積極推動「典藏精選」專區,讓觀眾能像逛選物店般瀏覽文物影像,已有92件文物完成可360度零死角觀看的3D立體模型。同時,故宮的開放數位資源也持續擴張,目前Open Data已開放約41萬件圖像可供研究與商業聯名授權使用。

這些策展嘗試,不再只是展示遙遠的帝王品味,而是能讓文物與當代生活真正開啟對話的入口。

「生活中的神祇」裝置透過找尋生活中與神明相關的元素,並思考這些信仰背後的意義,以及它們是如何影響我們的生活與想法。圖片提供/故宮

「生活中的神祇」裝置透過找尋生活中與神明相關的元素,並思考這些信仰背後的意義,以及它們是如何影響我們的生活與想法。圖片提供/故宮

新故宮計畫:邁向百年的體質更新

若要迎向下一個百年,故宮首先必須面對的是硬體更新,也就是「新故宮計畫」。

蕭宗煌點出故宮的罩門──庫房。「我們的文物很多都還放在鐵箱裡,存放在山洞庫房裡。」他直言這樣的典藏管理方式早已不合時宜。於是,新故宮計畫的核心之一,就是「改箱為櫃」──將鐵箱裡的文物取出,放入現代化的櫃架,配合恆溫、恆濕、氣密與防震,才能真正符合現代博物館的保存需求。

黃永泰則補充,這牽涉到龐大的工程。例如北院正館的管線更新,因為是歷史建築,外觀不能改變,如同「穿著西裝改西裝」──正館已走過60年,要在同仁仍辦公的情況下更換老舊管線、符合耐震與消防規範,是極具挑戰的任務。他坦言:「這不只是工程問題,而是理念的溝通。」如何在文資保存與當代需求之間找到平衡,困難卻必要。在同仁的持續努力下,各項工程已陸續完成,例如第二行政大樓整建工程已竣工,圖書文獻大樓也整建完竣。而第二展覽館於今年2月竣工後,更在6月迎來第一檔開館大展「從印象派到現代主義―美國大都會博物館名作展」,也是故宮在疫情之後睽違已久的國際特展,至9月已逾20萬人觀展。

新故宮計畫還包括更多具體設計,像是北院未來將透過Y28捷運出口直通展館,實現真正的無障礙設計動線;本館的部分展廳也將打通,打造挑高空間,以容納4-6米的巨幅書畫;南院則首創規劃「看得見的典藏與修復空間」,讓觀眾透過玻璃窗直接觀看修復師工作;結構安全方面,南院一館已設置170多組隔震器,興建中的二館則將超過200組,展櫃玻璃也皆採用1公分以上厚度,配合高透光與高氣密規格,以提升可視性與安全性。

不只是慶典,而是一場文化對話

回到今年的百年院慶特展,在余佩瑾眼中,故宮的百年院慶不只是紀念性的活動,更是一場跨越時代、跨地域的對話。她強調,這次院慶策展以三組關鍵字為核心──「令人目不暇給的展覽嘉年華會」、「透過文物說故宮成長的故事」、「從國際合作展,展現與全世界對話的能量」,每一個關鍵字都代表故宮百年來的不同層面:展覽的豐富與多元、文物與歷史的深度對話,以及國際交流的高度與格局。

圖片提供/故宮南院

圖片提供/故宮南院

從年初開始,有應景的「歲時吉慶」,暑假期間推出親子特展「碁人弈事:古代圍棋文化」,十月則迎來院慶的重頭戲──三大特展:「甲子萬年:國立故宮博物院百年院慶特展」以乾隆御製甲子筆筒為核心文物,象徵時間的循環以及文化的傳承與延續;「皕宋──故宮宋版圖書觀止」則精選百部宋版書,展現故宮在宋代典籍上的世界級收藏;「千年神遇——北宋西園雅集傳奇」則透過北宋文人群像,引領觀眾穿越千年,與古人共享雅集趣味。

她特別提到,本次院慶不可錯過的鎮院三寶,包括范寬〈谿山行旅圖〉、郭熙〈早春圖〉、李唐〈萬壑松風圖〉三件北宋山水巨作,更將首度一同赴南院展出;同時,還有許多限展品,如顏真卿〈祭姪文稿〉、王羲之〈平安何如奉橘帖〉也將完整展出,共同回顧故宮成長的歷史以及文物被認識的經過。這些作品平日難得一見,是院慶展覽中最令人期待的亮點。

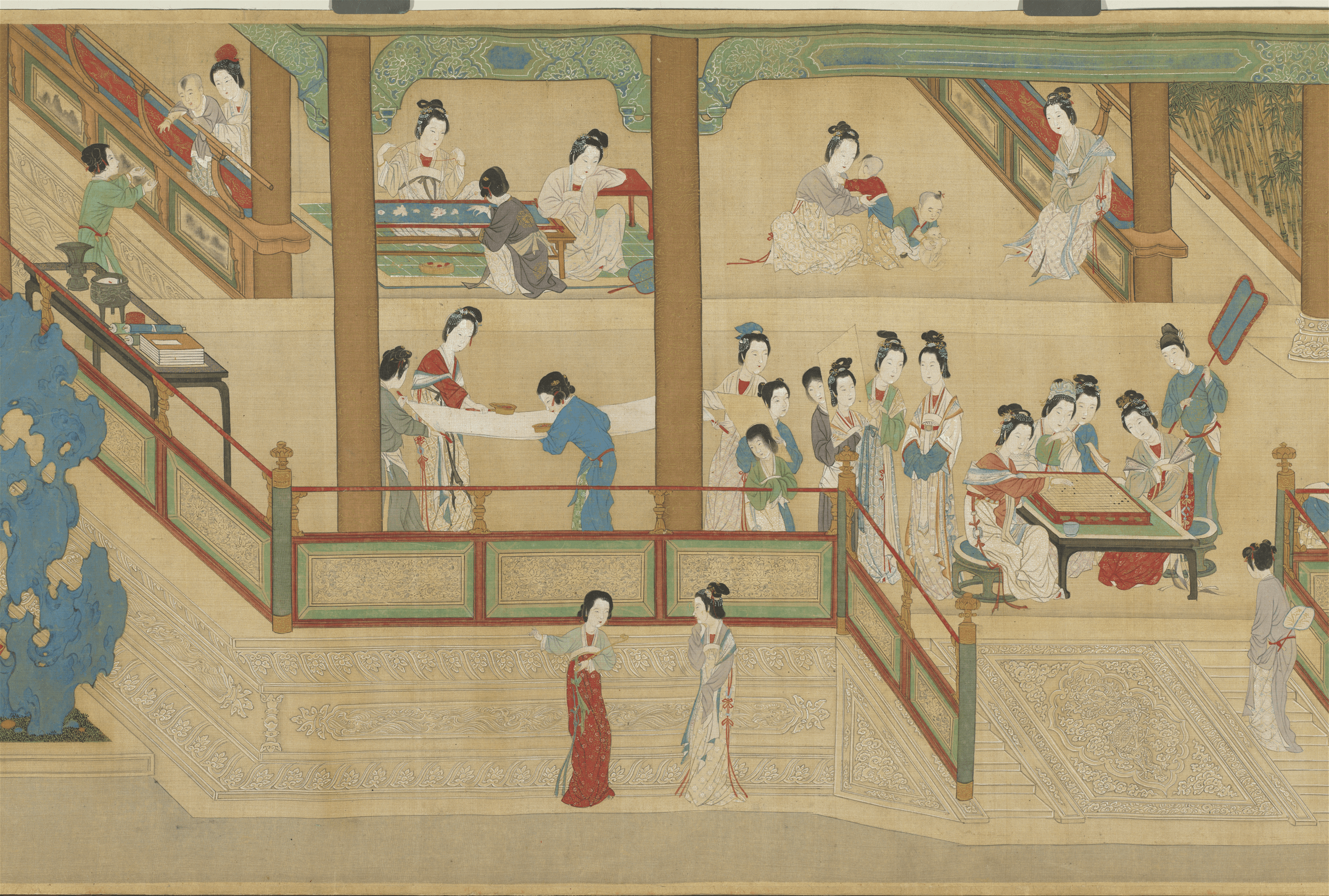

國寶〈明 仇英 漢宮春曉圖〉(局部),描繪宮廷仕女對奕、刺繡等風雅多姿的日常生活。

國寶〈明 仇英 漢宮春曉圖〉(局部),描繪宮廷仕女對奕、刺繡等風雅多姿的日常生活。

此外,院方也積極透過出版與論壇,留下百年紀錄,像是《故宮大事錄要:民國89至113年》、「萬象交織:文物研究的回顧與展望」及「國立故宮博物院100+院慶登錄管理與保存維護」論壇。陸續還會推出《百年風華:故宮人說故宮事》、院慶特展的展覽圖錄,以及「2025第一屆博物館學與保存維護國際雙年學術研討會」與「藝術共域:東亞美術交流與明代印刷文化國際學術研討會」等。而在例行出版的《故宮學術季刊》、《故宮文物月刊》內,也收錄文章回應此次院慶,從不同視角展現故宮學術發展的多元面貌。

打開圍籬,與世界互動的平台

視野當然也不只侷限於臺灣。今年九月至十二月,與捷克國家博物館舉辦「故宮文物百選及其故事」特展,展出131組件珍貴文物與數位展件,讓歐洲觀眾認識故宮的典藏故事,余佩瑾回憶與捷克策展人討論的過程,像是翠玉白菜能不能入選?答案自然是肯定的,因為白菜經常出現在捷克的家常料理,這樣的日常飲食記憶成了最佳文化橋梁。捷克館方也特別提出希望展出「貓咪」題材的作品,來自他們對於臺灣寵物咖啡館的觀察,反映了當代臺灣的生活文化,於是,故宮也挑選了描繪貓的作品展出。

捷克國家博物館總館長盧卡其,欣賞故宮人氣國寶〈翠玉白菜〉。

捷克國家博物館總館長盧卡其,欣賞故宮人氣國寶〈翠玉白菜〉。

展覽不只是輸出文物,而是輸出一段彼此理解的文化經驗。這家博物館「open to the world」,余佩瑾曾對胡德藝術博物館館長如此介紹故宮。她相信,透過文物,能在不同文化之間找到對話的橋梁,這不是口號,是一次次展覽中被驗證的事實。

故宮從來不是封閉的寶庫,而是一個與世界互動的平台。

余佩瑾指出,文物外借並非近年才有。早在1935年的倫敦「中國藝術國際展覽會」,當時國民政府就曾選出80箱文物赴英,這80箱文物現在都是故宮典藏。1961年的「中國古藝術品展覽」,則是故宮來臺後第一次赴美展出,也奠定了臺灣故宮在國際的知名度。蕭宗煌更近一步推進,他認為國際交流不應只停留在展覽,更期望把故宮變成另一種「學華語的教室」──海外學生來臺灣學中文,可以透過青銅器「爵」、「觚」、「觥」的名稱理解漢字象形,或透過翠玉白菜等典藏學習詞彙,「當他們回到自己的國家,就會永遠記得臺灣有一個故宮。」

國際展覽、學術論壇、語言教育,這些不同層面的交流,讓「臺灣的故宮」得以被更多人看見,也許百年院慶的意義,不僅在於回顧過去,更在於透過展覽與出版,凝聚出一種持續前行的能量。當觀眾走進展場,看到北宋山水的雄渾、宋版書的雅致,或是在捷克、巴黎遇見既熟悉又陌生的故宮典藏時,可以感受到這不只是百年的總結,而是一場持續展開的文化旅程。

重新定位典藏的當代價值

站在迎向未來的時間節點,蕭宗煌更加積極落實「文化平權」的理念。過去故宮參觀人數最高有近八成來自觀光客,挺過艱辛的疫情後,如今北院與南院的國內與國外訪客比例逐步回到5:5,代表故宮正在重新凝聚與在地的連結。像是推動補助偏鄉學童進館、推出「校園大使」、兒童及青少年志工培訓,甚至開設Podcast頻道《宮說宮有理》,用更輕鬆的方式解釋文物背後的知識,希望能讓更多臺灣年輕人走進故宮。同時也透過跨界合作,讓故宮走出展廳,像是在松山奉天宮、中壢仁海宮舉辦數位展覽,意外吸引許多年輕人進廟看展;與榮總合作「社會處方箋」計畫,讓病人把參觀博物館當作療程;以及為失智長者設計文物卡牌,讓他們透過圖像回顧人生。「我們現在不僅是臺灣的故宮,也是全民的故宮。」他說。

余佩瑾補充道:「臺灣故宮的價值,在於能不斷在藏品中找到新的故事。」像是今年於南院剛落幕的『江戶浮世之美』與國內外共九家館所合作,創下單一展覽14.8萬人次的參觀紀錄,對策展團隊來說無疑是一劑強心針。黃永泰也分享「國寶出遊去」的計畫如何具體展現故宮如何與地方對話,這項計畫把故宮文物帶到澎湖,與當地典藏並陳,讓人口僅 8 萬的縣市,卻創造了 4.8 萬的參觀人次,其中僅三分之一是外地遊客,證明了故宮不再只是臺北的象徵,而是可以走進地方、走向社會的文化平台。

如同一座「沒有圍牆的博物館」,不論是透過數位工具還是實體展覽,故宮不再是彰顯「高高在上」的權威,而是能與不同世代、不同族群,進行更貼近、更友善的交流,共享文化資源。

「江戶浮世之美」展覽。

「江戶浮世之美」展覽。

下一個百年故宮

「故宮100+」是蕭宗煌對百年後故宮的寄望。他形容百年像是一個階梯上的節點:停下來,回望過去,再抬頭,邁向未來。「百年不是句點,而是動力。」對他來說,故宮不只是國寶的收藏室,更應是全民共享的文化資產,故宮是一座文化與知識的載體,也是臺灣與世界連結的窗口。百年省思就如同一條正在轉彎的大船,需要時間調整航向;也像是一頭正在長途跋涉的大象,背負著重量卻仍然堅定前行。

百年的重量,並未壓垮它,反而成為推動它邁向下一個百年的力量。而當觀眾走進展廳,看見玻璃櫃裡的青銅器,或南院園區裡的飛鳥,乃至數位螢幕上重生的古畫,都是開啟一場對話的可能。百年故宮的餘韻,不只是看見歷史的分量,更有著走向未來的開放與柔軟。

購買 VERSE 雜誌

本文整理自《VERSE》032「故宮,百年之後?」,訂閱更多藝術走入生活的實踐。

購書連結:誠品|博客來

➤ 訂閱實體雜誌請按此

➤ 單期購買請洽全國各大實體、網路書店

VERSE 深度探討當代文化趨勢,並提供關於音樂、閱讀、電影、飲食的文化觀點,對於當下發生事物提出系統性的詮釋與回應。