男人為什麼愛打仗?演化心理學揭密:從斯巴達300壯士到維京戰士的好戰基因

為什麼歷史上的戰爭幾乎都由男性主導?從古希臘斯巴達的300壯士到北歐維京戰士,這些視死如歸的戰士文化究竟從何而來?演化心理學提出「男性戰士假說」,認為男性在漫長演化過程中發展出集體暴力的心理機制,以應對外在威脅。然而這種好戰傾向究竟是生物演化的產物,還是文化傳遞的結果?

若說精神分析學派無法解釋人類為何戰爭,那麼心理學還能提供哪些解釋,有助於我們理解戰爭與心理的關係嗎?人們持續關心戰爭的心理層面,間接引發了一場與生物學密切相關的討論:攻擊行為及由此而生的戰爭是不是演化壓力的產物呢?我們確實可以在某些人類(主要是男性)身上找到攻擊性的特徵,只不過心理學觀點卻有別於生物學—心理學認為攻擊性是用來應對挫折或恐懼的心理反應,所以是後天習得的心理反應模式,而不是第一章探討的生物自然定律。早年的演化心理學認為,人類歷經許多世代演化,最終演化出生存必備的各種心理適應能力,包括好戰傾向,以及一套男性負責戰鬥而女性負責繁衍工作的性別分工。即便如此,這些有關人類心理與戰爭關聯的種種理論始終沒有形成共識。

自一九八○年代起,演化心理學就是我們理解人類長期心智發展的敲門磚。即便這門學科仍在演進、仍然具有很大的討論空間,但戰爭的演變依舊是該學科想深入探究的一大主題。許多演化心理學家認為,人類心智並未發展出一體適用的工具,而是以一套心智模組機制來因應演化過程中各式各樣的適應問題。

這些模組彼此交互作用,可能讓人類祖先產生了類似戰爭的施暴能力。這種暴力只可能是群體產物,主要動機是在史前環境中抵禦掠食者或來自他人的威脅。在當時演化心理學提出的諸多論述中,最受爭議的就是所謂的「男性戰士假說」。這一假說認為,群體裡的男性已於心理上適應了衝突,而此論述又與男性追求親緣選擇機會的生物本能密切相關。問題是,如何界定是何種心理機制促使男性聯合起來對另一群體實施暴力?這種機制得在不同文化和環境背景下運作,而且顯然不同於個人產生攻擊欲的心理,因為要讓集體暴力成為可能,人類得先具有互相合作的能力。保護群體或部族不受敵人侵擾的需求會催生恐懼,而這種恐懼可能會在漫長演化下讓男性習得從事集體戰爭的特定心理反應,包括為保護其他成員與繁衍後代而甘冒個人風險的利他行為。若由這一演化觀點出發,結論就是男性會逐漸學習到聯合起來應對外在威脅的好處。這些獲得成功的男性群體在心理上更有可能接受未來其他的攻擊行為(無論是守或攻),於是也傾向於建立男性戰士能認同的攻擊規範。然而也有批評男性戰士假說的學者指出,這一演化過程其實是經由文化傳遞而形成,即所謂的「文化群體選擇」。但無論如何,演化心理學家大多認為,長期重複與模仿確實會讓集體暴力傾向成為某些男性的心理常態,導致原本是後天習得的特質成為演化適應的結果。

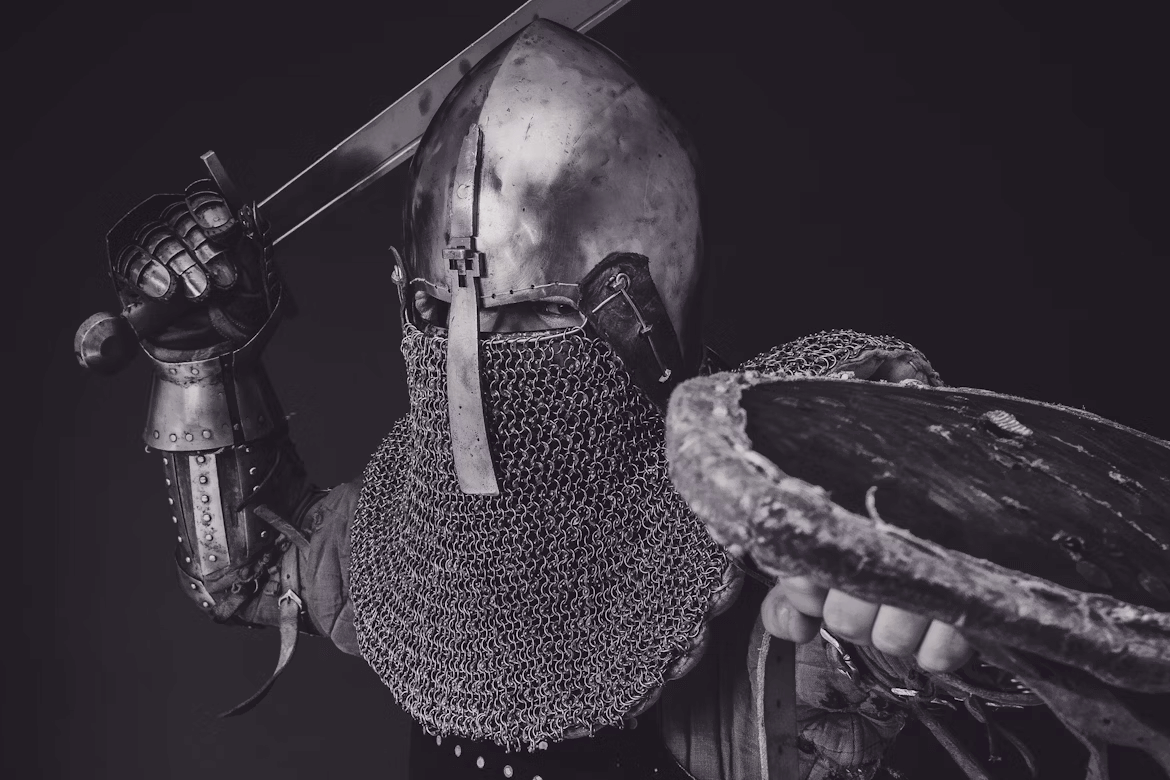

難題在於如何找出確切證據,證明人類真的具有聯合起來施展暴力的心理傾向,以及此一傾向是否真的影響男性在歷史上參與群體衝突的意願。我們至少可以從歷史上找到兩個例子來解釋菁英戰士如何仰賴心理規範來認可集體戰爭(只不過這兩個例子都無關需要漫長時間的演化適應)。一個例子是西元前一千年的希臘城邦斯巴達,另一個例子則是西元後第一千年期間斯堪地那維亞的維京人。首先是斯巴達人,他們發展出著名的軍國主義文化,富裕男性公民都有義務攜帶武器,以便有需要時與其他希臘城邦作戰或抵禦外侮—他們對抗波斯王薛西斯帶領的軍隊就是著名例子。西元前四八○年,斯巴達國王列奧尼達率領三百名士兵於溫泉關抵擋波斯大軍,最終全數戰死沙場。這場戰役象徵著斯巴達人的精神,他們知道每個人都得視死如歸,遵守自己立下的公民誓言。斯巴達人要是擅離崗位或逃離戰場,就會被稱為「懦夫」,剃掉一半鬍子及穿上破披風作為恥辱標誌。斯巴達男性公民年紀尚輕時便開始接受嚴格教育,旨在於將他們培養成未來的戰士,違反規定者會遭受鞭笞。社會氛圍鼓勵人人鍛鍊體能,與家人分離,斯巴達人會被告誡要拋下恐懼、羞恥和驕傲等情緒,做好接受嚴格軍事紀律的心理準備,戰死沙場也在所不惜。斯巴達文化再三強調這些價值觀,但他們又是怎麼讓世世代代的斯巴達人在心理上都願意視打仗為男性義務,數百年來都能讓戰士文化根植於人們心中?顯然光靠文化背景難以解釋。

《300壯士:斯巴達的逆襲》劇照

《300壯士:斯巴達的逆襲》劇照

斯堪地那維亞的維京文化也是出了名的尚武。維京社會向來是由所謂的「霸權男性」主宰,這群戰士菁英願意為了更廣大的群體成員於戰場上犧牲性命。就像斯巴達,懦弱的維京男性會被社會拋棄,妻子還能以此為由與丈夫離婚。男孩還小時就會得到刀、弓箭、長矛和斧頭等玩具武器,進入青春期候就能真正上戰場殺敵。北歐史詩《埃及爾傳奇》(Egil’s Saga)便講述年幼的埃及爾於爭執中殺害另一位小男孩,結果反而受到母親讚許,因為他表現出優秀戰士的潛力。維京戰士會組成一個個小團體,成員之間認同感強烈,各個驍勇善戰,甚至不惜犧牲自己。一○一四年都柏林外的克朗塔夫(Clontarf)戰役中,便可見到維京人寧死不屈的戰鬥精神—當時維京軍隊遭到獲勝的愛爾蘭人屠殺殆盡。考古證據顯示,維京戰士偶爾也會接納外人加入,只不過外人得先宣誓效忠與採用小團體的象徵,像是相同的武器、旗幟及專屬的盾牌顏色。維京社會以軍事價值為尊,有英雄名聲者便能發揮更廣泛的社會影響力,也更有機會找到優秀的配偶。一如斯巴達,維京社會也充滿了陽剛的軍人氣息、保衛家人與在戰爭中犧牲自我的精神。這或許也有點像演化論所說的,反映出祖先傳承下來的特徵。

維京人在歷史上是出了名的尚武。

維京人在歷史上是出了名的尚武。

現代戰爭中也可以看到對男子氣概的崇拜之情,而且這一觀察相對容易,不必像重建古代歷史的心理傾向那樣克服重重困難。人類學家馬林吉拉(Godfrey Maringira)在投身學術界之前,曾在辛巴威軍隊服役十五年。他寫下自己當兵及接受兵種訓練的經歷,那時的教官便處心積慮要讓大家把自己當作霸氣大男人。「我們已進入男人的領域,」長官教育他們:「非拋棄娘們味不可。」大家被訓練去理解及歌頌殺戮,蔑稱平民為「女人」,眾人也很快就適應。即便在退役後,許多人也自認與眾不同,自覺英勇又強壯,在精神和身體上都是勇士。一份心理學研究調查了四十三名即將從軍的美國人,結果顯示他們對平民懷有同樣的鄙夷態度,渴望能趁著軍旅生活培養出各種近似於維京人與斯巴達人的霸權男性氣質,包括侵略和施暴能力,強健體能,自律及自力自強,情緒控制與大無畏的犯險精神。無論是在美國還是辛巴威,現代軍事組織依舊在積極塑造男性的戰士心態。

分析戰爭的心理因素時,最為人詬病之處就是證據的不確定性。我們幾乎不可能找到古人心理活動的考古痕跡,就算是留有歷史紀錄的戰爭,心理學的解釋仍難以擺脫文化和社會結構的影響。例如要解釋「男子氣概」的概念時,心理與文化因素就像「先有雞還是先有蛋」一樣因果難辨。美國演化心理學家羅培茲主張,從當今回顧過往會比較容易理解人類戰爭心理的演變過程:「我們適應演化過的心智......是看往祖先歷史的窗。」然而,如何打開那扇窗卻是一項極大的挑戰。羅培茲在意的是防禦性戰爭與侵略性戰爭在心理上相異但相關的適應機制,前者有利於社群整體的存續,後者則旨在讓參與發動侵略的人獲益。綜觀人類歷史,快速襲擊是十分常見的戰爭暴力形式,攻擊方宛若「不穩定的小型袍澤聯盟」,通常是以凶狠霸道的男性為首。演化過後的心理狀態是各種戰爭衝動的來源,無論是古代部落或現代戰爭皆然。

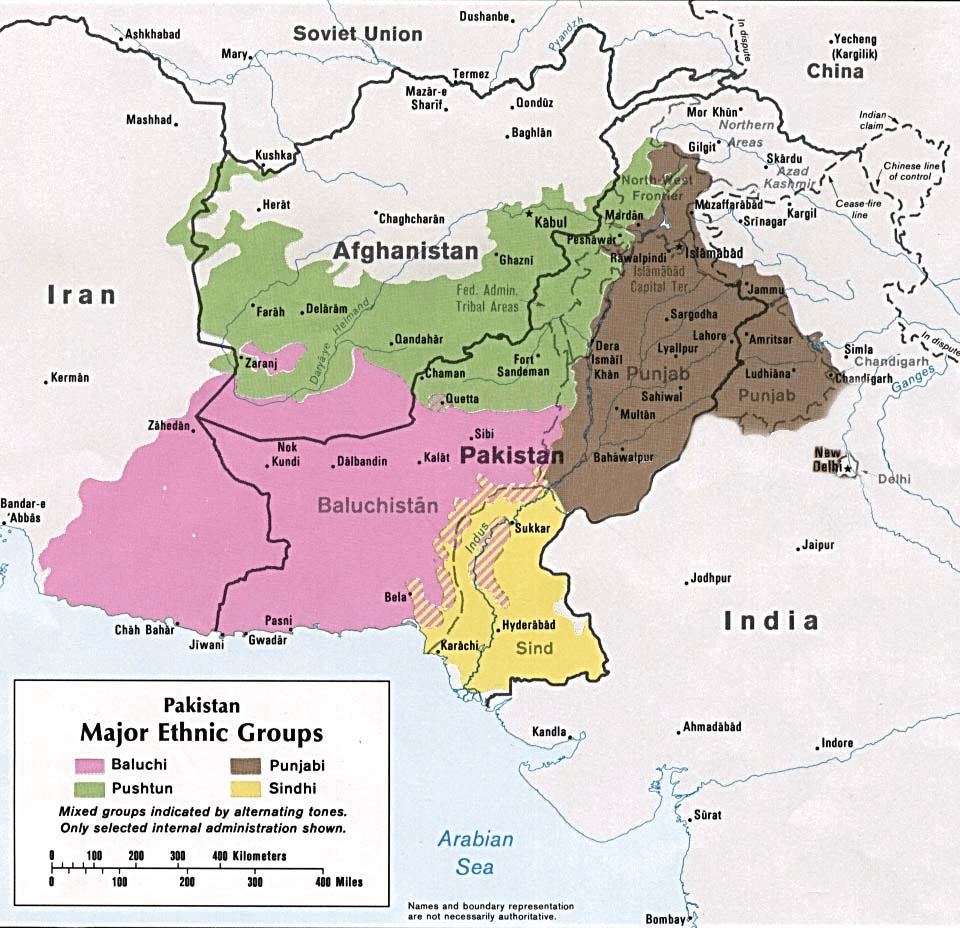

二○○七年, 羅培茲為驗證此假設而進行了一項社會心理學實驗。研究人員邀請到一百九十五名大學生(八十三名女性與一百一十二名男性),請他們分別想像自己身處一○五○年的帕坦人(Pathan)游牧部落(位於今日阿富汗東部)。研究情境有二,一以防禦為主,二以進攻為主。部落得先決定是否抵禦可能來自東邊新疆地區的入侵,接著要判斷是否主動攻擊這些中國城市來奪取財富。參與實驗的學生必須回答許多問題,包括是否會投入戰爭?期待自己或集體能獲得何種好處?如何賞罰搭便車者與有實際貢獻的人?研究結果顯示,男性比女性更有參戰意願,也更期望能藉由攻擊他人(而非防守)獲益。兩性對防禦戰爭益處的認知差異不大(畢竟順利存續明顯能讓所有人得利),受試者也都認為不幫忙防守的搭便車者理應受罰,而投入攻擊的人則應得獎勵。羅培茲總結,這項研究無法證實「人類天性好戰」,只能證明人類已演化出專門的心理機制,按照情境應對特定的意外事件。古代部落可能也是像這群學生受試者一樣面對戰爭與否的抉擇。

帕坦(Pathans,亦稱 Pashtuns; Pakhtuns 或 Pukhtoons)是一個遊牧族群,主要居住在阿富汗南部和東部以及巴基斯坦西北部(圖中綠色區域)。

帕坦(Pathans,亦稱 Pashtuns; Pakhtuns 或 Pukhtoons)是一個遊牧族群,主要居住在阿富汗南部和東部以及巴基斯坦西北部(圖中綠色區域)。

本文摘錄自《人類為何戰爭?愛因斯坦和佛洛伊德留給21世紀的難題》/李察‧奧弗里(Richard Overy)著.衛城出版

作者簡介|李察‧奧弗里(Richard Overy)

二戰研究第一把交椅,沃夫森歷史獎得主,學院專業與大眾書寫兼具。相信史家必須向學院外的大眾分享歷史,而不是把歷史變成專門獨享且難以親近的學科。

英國國家學術院院士,皇家歷史學會會士。曾任教於劍橋大學、倫敦大學國王學院,現為埃克塞特大學歷史學系名譽教授。曾在英美學界1980年代「二戰起源」的學術論戰中扮演重要角色。2007年獲英國筆會頒發二戰史寫作殊榮「赫塞爾‧蒂爾特曼獎」(Hessell-Tiltman Prize),2001年亦榮獲美國軍事史協會頒發「塞繆爾‧艾略特‧莫里森獎」(Samuel Eliot Morison Prize),以表彰其對戰史研究的傑出貢獻。

著作等身,出版或主編近三十本著作,包括《二戰:帝國黃昏與扭轉人類命運的戰爭》、《泰晤士世界史》、《牛津二戰史》、《紐約時報二戰全紀錄》、《盟軍為何勝利》、《獨裁者:希特勒的德國與史達林的俄國》、《訊問:深入納粹菁英的內心世界》、《俄國與二戰》、《戰略轟炸與二戰》、《皇家空軍的誕生》、《不列顛空戰的迷思與現實》、《納粹德國的經濟復甦1932-1938》與《第二次世界大戰的起源》等。

➤ 訂閱實體雜誌請按此

➤ 單期購買請洽全國各大實體、網路書店

VERSE 深度探討當代文化趨勢,並提供關於音樂、閱讀、電影、飲食的文化觀點,對於當下發生事物提出系統性的詮釋與回應。