吳東龍《碧維學》個展——在碧色薄霧中重新定義觀看

當代藝術的語境裡,極簡往往被視為一種減法美學,但在藝術家吳東龍的創作系統中,極簡卻是一場關於「感知擴張」的實驗。現正在大唐生活美學館登場的《碧維學》個展,以一個充滿詩意的造詞,揭示了一套獨特的視覺哲學——在最少的形式中,尋找最大的內在張力。

「Biviology」這個展名本身,就是一件精心構築的概念作品。「碧」是色彩的靜謐狀態,「維」是結構與維度的動態關係,而西方學術語彙中常見的「-ology」詞尾,則暗示著這是一門持續演化的學問——如同生物學研究生命,符號學探索意義,碧維學所關注的,是色彩、空間與知覺之間那些微妙而深邃的共鳴關係。

這場展覽是一份邀請:邀請觀者暫時放下對「畫面應該呈現什麼」的既定期待,轉而進入一種更為內省的觀看狀態。

極簡之下,是身體的節奏

吳東龍的作品拒絕被簡化為冷調的幾何演算。那些看似理性的線條、比例與構圖,實際上與創作者的呼吸、身體節奏緊密同步。畫面中的虛實互換、節制與結構,不是為了描繪任何具象事物,而是營造一種「看似靜止卻深邃無比」的感知場域。

這種創作方法讓極簡主義回歸到更人性化的維度——它不再只是形式的純粹性,而是一種讓觀看者得以停駐、沉澱、重新校準感知的空間裝置。每一幅作品都像是一個靜默的入口,邀請你放慢腳步,與自己的內在對話。

難以命名的色彩,恰到好處的曖昧

如果說形構是骨架,那麼色彩就是這個系統的靈魂。吳東龍偏愛那些難以精確命名的過渡色調——碧、湛、黛、赭、灰——它們不張揚,不退讓,而是在觀者與畫面之間創造一種懸浮的心理狀態。

這些色域經過層層堆疊、反覆擦抹,呈現出手工畫布獨有的有機紋理。它們像是溫度微變的空氣,也像水面無聲的波瀾,既是物質的,也是心理的。在這樣的色彩場域中,觀看不再是被動的接收,而是一場主動的感知探索——每一次凝視,都像是在碧色薄霧中重新定義「看見」的可能性。

《碧維學》不提供答案,也不試圖說服。它所做的,是在理性的結構中凝映詩意,在秩序的靜默中召喚觀看的深度。這是一種需要時間的藝術——需要你願意停下來,讓視線在那些沉靜優雅的色域中游移,讓思緒在極簡的構圖中緩緩展開。

碧維學—吳東龍個展

日期|即日起—2025/11/1

地點|大唐生活美學館(高雄市三民區九如一路 588 號)

預約參觀|07-382-8858

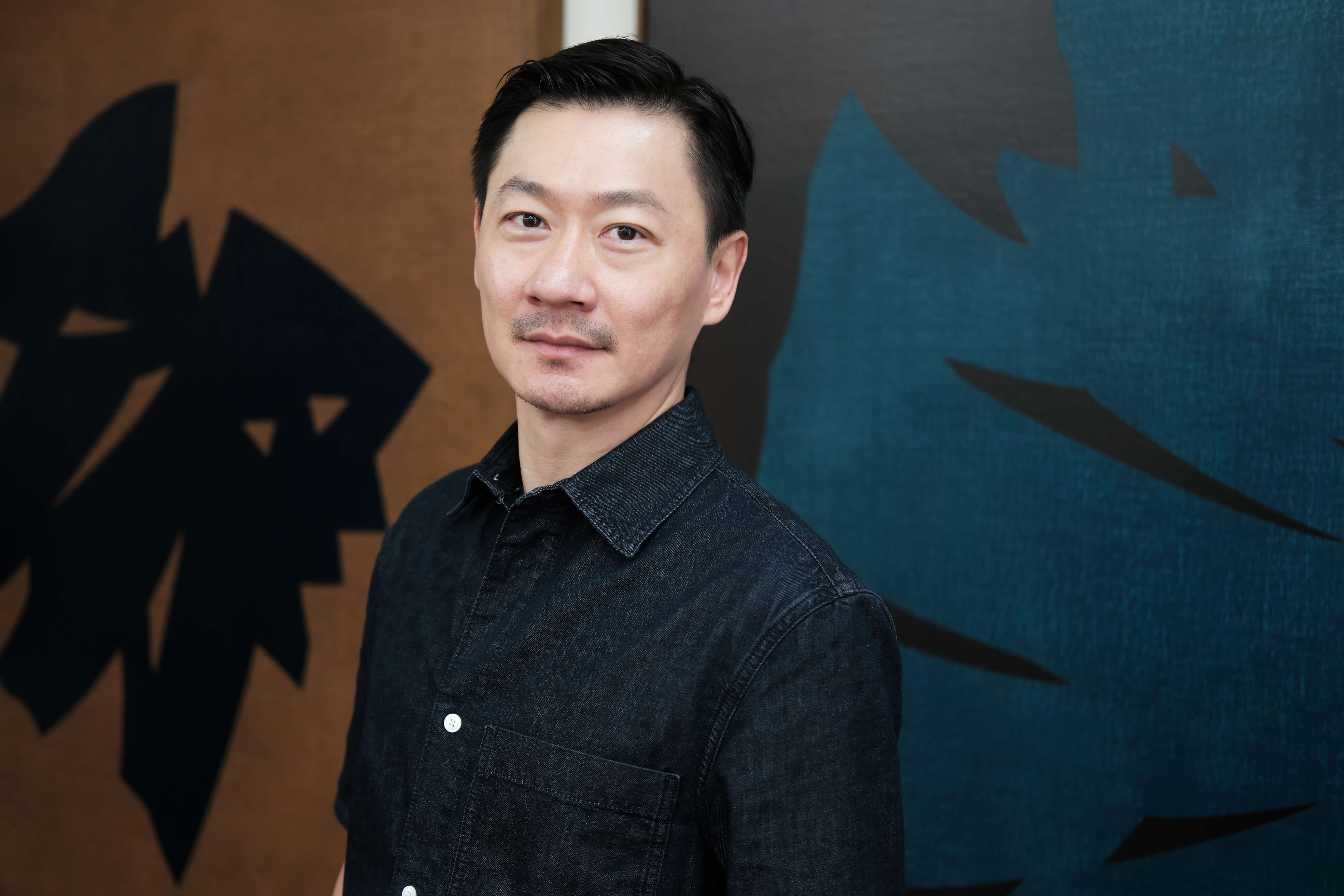

PROFILE|吳東龍

1976年出生於台北。目前從事專職藝術創作,居住與工作於台北。

長期專注於抽象繪畫的探索,以幾何線條、符號與色面肌理構築出冷靜而富 張力的畫面,模糊符號與形構之間的界線,營造沉靜卻具精神張力的氛圍。

曾獲李仲生基金會視覺藝術獎,並受邀赴法國、美國、德國、蘇格蘭等地駐 村創作。作品獲台北市立美術館、國立台灣美術館、文化部藝術銀行、國內外 企業與私人收藏。

➤ 訂閱實體雜誌請按此

➤ 單期購買請洽全國各大實體、網路書店

VERSE 深度探討當代文化趨勢,並提供關於音樂、閱讀、電影、飲食的文化觀點,對於當下發生事物提出系統性的詮釋與回應。