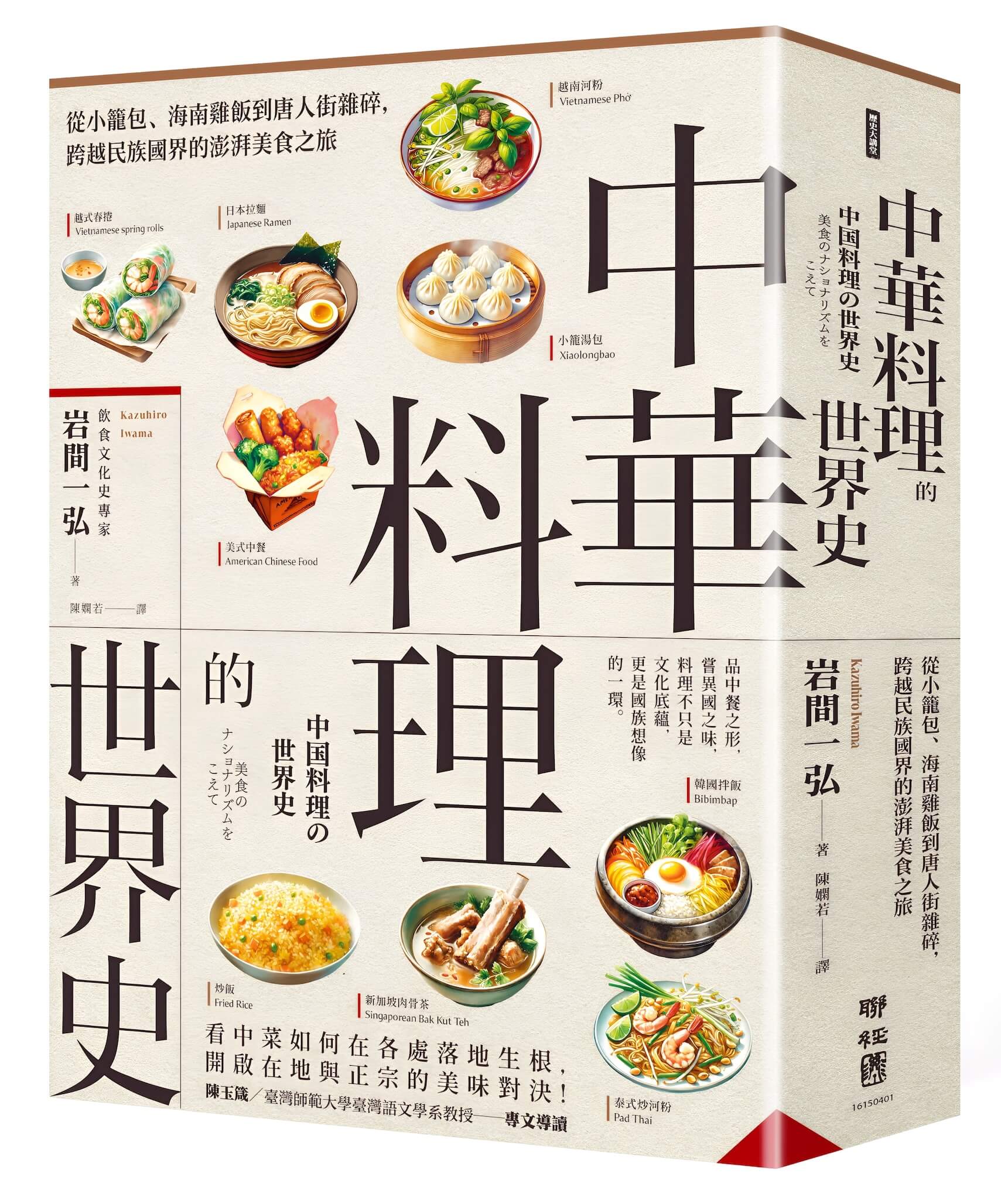

舌尖上的大航海時代:中華料理如何成為他國的「國民美食」?

飲食史專家岩間一弘的《中華料理的世界史》,帶我們透過一道道熟悉的料理,看見美食如何超越民族界線,成為觀察世界史的獨特透鏡。本篇書摘摘錄自《中華料理的世界史》的第2章〈成為近代城市文化的中國菜〉與第6章〈韓國──胡餅.雜菜.強棒麵.炸醬麵〉,從香港傳統的「盆菜」到韓國的「炸醬麵」,分享這些料理如何誕生、演變,並在不同文化中找到自己的新生命。

當你品嚐一碗香濃的牛肉麵,或在異國的唐人街點一份雜碎時,你有沒有想過這碗麵背後藏著一段橫跨百年的全球史?

過去一世紀,中式飲食文化飄洋過海,在世界各地生根發芽,演變出無數在地化的風味,甚至變成許多國家的「國菜」。這不只是文化復興的故事,而是一場關於國族想像、文化競爭與在地創生的複雜旅程。

韓國:炸醬麵的多樣化、附加價值化、國民美食化

第二次世界大戰後的一九四八年,山東華人王松山在漢城創立「永華醬油」工廠,配合韓國人的口味在醬料中加入焦糖(白砂糖加熱黏稠褐化而成)製造出帶甜味的「獅子牌春醬」販賣銷售。(此舉也成為炸醬麵廣受歡迎的關鍵。

一九五四年,韓國與美國修訂《相互安全保障法》(Mutual Security Act, MSA,一九五一年~),插入四○二條,規定以一定比例的援助金額抵付美國剩餘的農產品。同年美國議會制定《剩餘農產品處理法)(又稱美援四八○公法),內容包含可無償提供美國剩餘農產品用於援助國的學校營養午餐。籍由此法案,美國無償供給日本和韓國學校營養午餐用的麵粉,吃麵包因而流行開來。更重要的是,美國無償提供小麥援助,還成為了日本拉麵、韓國炸醬麵、台灣牛肉麵(第一部第五章)得以普及,進而成為國民美食的一大契機。

在韓國,一九六三年就任總統的朴正熙推動粉食獎勵運動,促進小麥食品的消費。此後,炸醬麵、強棒麵、烏龍麵都成為中國餐館常規的大眾化菜式。進而到一九七○年代前,炸醬麵必定色黑和味甜的印象已然牢不可破,甚至還會加入焦糖狀的人工色素。

此外,炸醬麵到一九七○年代為止,一直是政府管制價格的對象。因而自一九六四年美國政府不再無償提供小麥開始,中國餐館為了壓低成本,在炸醬麵裡加入馬鈴薯。小麥等原物料價格上升期間,於一九七五年應漢城中華飲食業公會的要求,爭執二月餘的結果是漢城同意炸醬麵漲價。但這次的爭論也引發社會對華人的反感。

一九八○年代,炸醬麵更加大眾化,市面上推出了炸醬麵再加工的「炸醬義大利麵」(Chapagetti,一九八四年~〔農心〕)、「炸醬義大利麵」(一九八五年~〔三養〕)等速食食品,如同辛拉麵(一九八六年,農心發售)一樣,隨時都吃得到。

一九九○年代起,炸醬麵又有了更多樣化的口味,發展成由韓國人開發、韓國人消費的韓國料理。例如「四川炸醬麵」(加了辣醬的炸醬麵)、「古早味炸醬麵」(懷舊風的炸醬麵)、「宋炸醬」(用手打麵做的炸醬麵)、「大盤炸醬」(裝在大托盤中幾個人一起吃的炸醬麵)等獨特的口味改良紛紛出籠。甚至還出現了與情人節、白色情人節無緣的年輕男女,相約穿著黑衣服吃黑色炸醬麵的「黑色情人節」(black day)。

炸醬麵在韓國電視劇、電影中也頻頻出現,二○○○年初期甚至發行了名為《炸醬麵》的漫畫,描寫人們在韓國受一九九七年亞洲金融危機的影響,面臨財政危機和經濟蕭條的大環境下,必須做炸醬麵來維持生計,或是得吃便宜的炸醬麵才能存活下去的故事。

二○○六年,韓國文化部選定炸醬麵為「百大民族文化象徵」之一。於是,炸醬麵名副其實地成為韓國的「國家代表食品」。市面上出版了很多關於炸醬麵的書籍,炸醬麵很可能是著作品數量僅次於日本拉麵的「國家代表食品」。

炸醬麵名副其實地成為韓國的國家代表食品。(攝影/Ruth Georgiev)

炸醬麵名副其實地成為韓國的國家代表食品。(攝影/Ruth Georgiev)

而炸醬麵也已成為不論海外韓國華人,或韓國人經營的中國餐館、韓國菜館都看得到的料理,這也是韓國人在國外核實自身國家認同的食物。例如,一九七○年代末期,韓國的山東華人移居洛杉磯或紐約,在韓國城或其附近開起中國餐館,提供炸醬麵和糖醋肉。夏威夷的基亞摩克街(Keeaumoku Street)原本是日裔人的社區,一九七○年代開始卻變成韓國街。韓國的山東華人在那裡經營的中國餐館,也有提供黑色的炸醬麵和紅色的強棒麵。

此外,新北市永和區的中興街形成韓國華人的社區,曾經開在那裡的韓國式中國餐館也供應過附泡菜和醃黃蘿蔔的炸醬麵。說到這裡,台灣二○○四年受到韓劇《大長今》播出的影響,掀起一陣韓國料理旋風,新開張的韓國餐館都會推出「韓式炸醬麵」(拌入韓式黑色炸醬)。此外,東京新大久保的韓式中國餐館、北京韓國人或中國朝鮮族經營的餐廳,也都吃得到炸醬麵。

日本的殖民統治的確延緩了朝鮮料理的形成與發展,殖民地的日本人對宮廷御膳的神仙爐、泡菜、雪濃湯、烤肋排等都給予很高的評價。但直到大韓民國建國、韓戰也休戰一段時間後的一九六○年代,以宮廷御膳為首的朝鮮料理才得到保護和體系化。

而在朝鮮菜館之外,中國菜餐館備受殖民時期民族活動家,和發展性獨裁政權下反政府活動家的愛戴,這一點頗耐人尋味。但日本的朝鮮總督府並沒有直接壓迫華人的中國料理業者。大韓民國向華人實施的嚴苛經濟政策對朝鮮半島中國菜發展緩慢帶來的影響,比日本殖民統治造成的影響還要來得更加深遠。

若把韓國跟日本的中國菜放在一起比較,就會發現韓國找不到老字號中國菜餐館,因此高級中國菜的水準直到近年都還落後日本一大截。二十世紀初期,大韓帝國與日本統治時期的漢城與仁川有幾家大型高級中國餐廳開張,但絕大多數在一九七○年代就紛紛結束經營了。

另一方面,平民取向的中國菜也豐富了二十世紀朝鮮、韓國的飲食文化。炸醬麵、強棒麵、糖醋肉等源自中國的菜品,主要經由韓籍老板與廚師之手改良成發展獨特的韓國式料理,像胡餅這樣既便宜又好吃的食物廣泛流傳開來,深深地在韓國日常生活中扎根。如同日式中國菜裡缺少不了拉麵和煎餃一樣,這樣的變化也賦予了韓式中國菜美味而獨特的魅力。

◆

從「盆菜」看香港政治

到了一九九○年代的香港,標榜本土、家常、傳統烹調技術的鄉土料理蔚然成風。其中最有名的是一種叫「盆菜」的宴席菜。盆菜是自古住在香港新界一帶的居民,普遍用在祭祀祖先的儀式或結婚喜宴上的料理。他們將便宜的食材層層堆疊,盛在一個大「盆」裡,再擺到桌子正中央,任憑眾人自由伸筷取用。

人們會藉由一起吃盆菜(食盆),來明確界定宗族(父系同族團體)範圍,並起到排除客家族群參與新界地方政治的作用。新界的盆菜文化甚至帶來了地方觀光產業的振興。自一九九○年代起,它對本地觀光客的吸引力更甚於外國觀光客。

盆菜的起源眾說紛紜,但不管怎麼說,盆菜已是近年被「重新發現」的鄉土料理,被當地觀光業者拿來作為「傳統好味道」大力宣傳。盆菜對許多香港人來說,是一種有別於中國大陸、專屬於香港的本土傳統料理。人們對於盆菜這類香港本地、鄉土、前殖民地傳統味道的追求,在一九九七年香港回歸前後的不穩定時期裡,反映出了香港居民間萌生的自我認同與危機意識。

在一九九○年代的香港,隨著英國結束統治時間點的逼近,盆菜夾帶了許多港人追求文化歸屬意識的政治訊息,它成了全港統合的象徵,不再僅止於新界。一九九七年六至七月,香港旅遊發展局(當時為)「香港旅遊協會(Hong Kong Tourist Association)」等行政組織與各種團體為慶祝香港結束英國統治時期的關鍵歷史時刻,舉辦了盆菜宴會。於是盆菜就成了香港從英國回歸中國,以及香港——中華人民共和國特別行政區——這個獨特地位的象徵。

盆菜是香港新界的圍村原居民的傳統食物,已有數百年歷史。

盆菜是香港新界的圍村原居民的傳統食物,已有數百年歷史。

但後來,連鎖餐廳等將盆菜商品化,逐漸沖淡了政治意義。約莫在二○○○年前後,美心集團的連鎖店開始在春節提供盆菜,其他的快餐連鎖店也隨之跟進,二○○四年的香港已然一年四季都吃得到盆菜。大眾媒體將盆菜視為「正宗香港菜」,將其宣傳成廣東人眼中有著悠久傳統的年菜。由於外帶盆菜回去家庭聚餐非常省時省力,在香港中產階級間也備受青睞。

話雖如此,香港有九成以上的居民都不是新界人,對盆菜原也不甚了解,所以盆菜可以被理解為新界的菜餚,卻不能以此認定它是全香港的傳統文化。就這層意義上來說,盆菜堪稱是近年才被創造出來的一種香港文化遺產。

根據在香港新界做田野調查的社會人類學家華琛(James L. Watson)的說法,盆菜反映了二○一○年代中期以後香港社會與文化上的轉變,再度增添政治色彩。二○一四年爆發抗議香港特首選舉方式的反政府示威(雨傘運動),香港自治和民主化運動方興未艾,盆菜成了對中國表達忠誠的料理。

例如,二○一四年央視播出的紀錄片《舌尖上的中國》(後述),就以鄰近香港的經濟特區—深圳的粵人村莊宴席菜,以及廣東省北部的梅州客家菜,來介紹盆菜。這是因為在中國的認知當中,盆菜不是香港的料理,而是一項廣東菜。

二○一七年,香港慶祝回歸中國二十周年,舉辦了不少場盆菜宴席。單是一場以新界某組織舉辦的盆菜宴,就有一萬三千人共襄盛舉,慶祝香港回歸,同時支持政府的經濟改革,反對反政府示威者占領中環。反政府示威群眾自然也吃盆菜,只是它並未成為運動的象徵。

此外,與香港經濟貿易辦事處有連繫的倫敦華埠商會,也在同一年於倫敦華埠中心的傑拉德街(Gerrard Street)舉辦了盆菜宴,邀請包含國際發展事務大臣與幾位倫敦自治區的區長等人在內近八百人參加。

而盆菜也在這一年被選為了代表香港的無形文化遺產,登記在中國政府名下。於是盆菜成了具有「香港脫離殖民,而且屬於中國的一部分」意涵的料理,至此確立不可撼動的地位。

本文摘錄自《中華料理的世界史》/岩間一弘著.聯經出版

作者簡介 | 岩間一弘

慶應義塾大學文學部教授。研究專長為東亞近現代史、飲食文化交流史,中國城市史。編著有《中國料理與近現代日本:飲食與嗜好的交流文化史》、《上海大眾的誕生與變貌:近代新興中產階級的消費、動員和活動》等作。

➤ 訂閱實體雜誌請按此

➤ 單期購買請洽全國各大實體、網路書店

VERSE 深度探討當代文化趨勢,並提供關於音樂、閱讀、電影、飲食的文化觀點,對於當下發生事物提出系統性的詮釋與回應。