文案寫作必學!《生活手帖》傳奇總編輯花森安治親授心法:短句子、零贅字、動筆如動口

《天才手藝人的編輯現場》一書中,揭露日本雜誌《生活手帖》的傳奇總編輯花森安治的寫作心法。他主張文章應「動筆如動口」,用最簡潔、精煉、無贅字的文字與讀者溝通。在〈寫文章要像說話〉一章中,作者分享花森安治如何將這份對文字的偏執,打造成雜誌獨有的風格,用以改變戰後日本人的生活。

「動筆之前先想一想,蔬菜店老闆娘讀不讀得懂?魚店老闆娘會不會讀得很吃力?」

花森先生經常如此提醒我們。

這話說不定會讓蔬菜店和魚店的老闆娘聽了不舒服,感覺受到歧視,但其本意並非如此。我母親及比她稍微年輕一點的人,經常被稱為「戰爭世代」。戰爭徹底摧毀了學校教育,戰後的荒蕪也持續了很久。生在那個時代的人,絕大多數都被剝奪了接受高等教育的機會,即便想要上學,家裡也供不起。

關於那個時代的出版環境,從書評報紙編輯的角度來審視「戰後出版歷史」的田所太郎,寫過這麼一段話。

在戰後的出版史上,有一群編輯人,他們或者讓讀者忘記鉛字的沉重,或者讓讀者體驗到鉛字的樂趣,無論是用哪一種方式,都在自己所耕耘的領域裡,開拓出全新且龐大的戰後讀者群。包括終戰初期的岩堀喜之助,昭和二十年代(一九四五至一九五四年)的扇谷正造、池島信平、花森安治,以及昭和三十年代(一九五五至一九六四年)的神吉晴夫,這些名字至今依然令人印象深刻。──《戰後出版的系譜》,日本編輯學校出版部,一九七六年

日本雜誌編輯花森安治(1911年10月25日—1978年1月14日)是家庭生活雜誌《生活手帖》的創始人。

在花森安治心中,《生活手帖》文章的基調,就是對讀者的貼心與關懷。以下摘錄一些關於文章及用字遣詞的「花森金句」。

「寫文章最令人討厭的,就是擺出一副『讓我來教你』的態度。寫文章的人必須與讀者站在同一高度。」

「文章淺顯,未必易懂。寫作者如果沒有正確理解自己寫的內容,就寫不出容易理解的文章。一知半解的人,沒辦法寫得淺顯易懂。所以說,一知半解比完全不懂更糟糕。」

「不是將漢字換成平假名就會變得容易懂。例如平假名的『ひじょう』,看的人根本不知道是在表達『非常』還是『非情』【註釋:「無情」之意。】。這麼寫才是真正的沒常識。」

「不分段的文章難以閱讀。一個段落最多十行,越寫越長代表在下筆前,沒有將想寫的內容在腦中整理清楚。」

「好的文章不會有贅字,但太平淡的文字缺乏感情。」

「將文章寫得淺顯易懂的訣竅,就是要像跟人說話一樣。非得用眼睛看才能懂的詞句,盡可能不要使用。」

《生活手帖》能夠以文章淺顯易懂而聞名,花森安治的薰陶肯定是關鍵。

然而「像說話一樣」並不是讓文章淺顯易懂的唯一關鍵,充其量只是一把必要的鑰匙。要寫出淺顯易懂的文章,還有另一把不可或缺的鑰匙,那就是必須能夠說得條理分明、有條不紊。如果做不到這點,就算以說話方式寫出來,文章也不會自己變得淺顯易懂。一旦文章內容東拉西扯、不斷偏題,那與閒聊並無不同。花森先生最討厭這種像是閒聊般的文章(他可以寫,但底下的編輯不行)。

「幾乎所有文章的開頭十行都可以不要。好比書信裡的寒暄問候,或相聲中的開場白,有沒有都無妨,後面的內容才是正題。既然如此,乾脆直接從正題開始寫吧。」

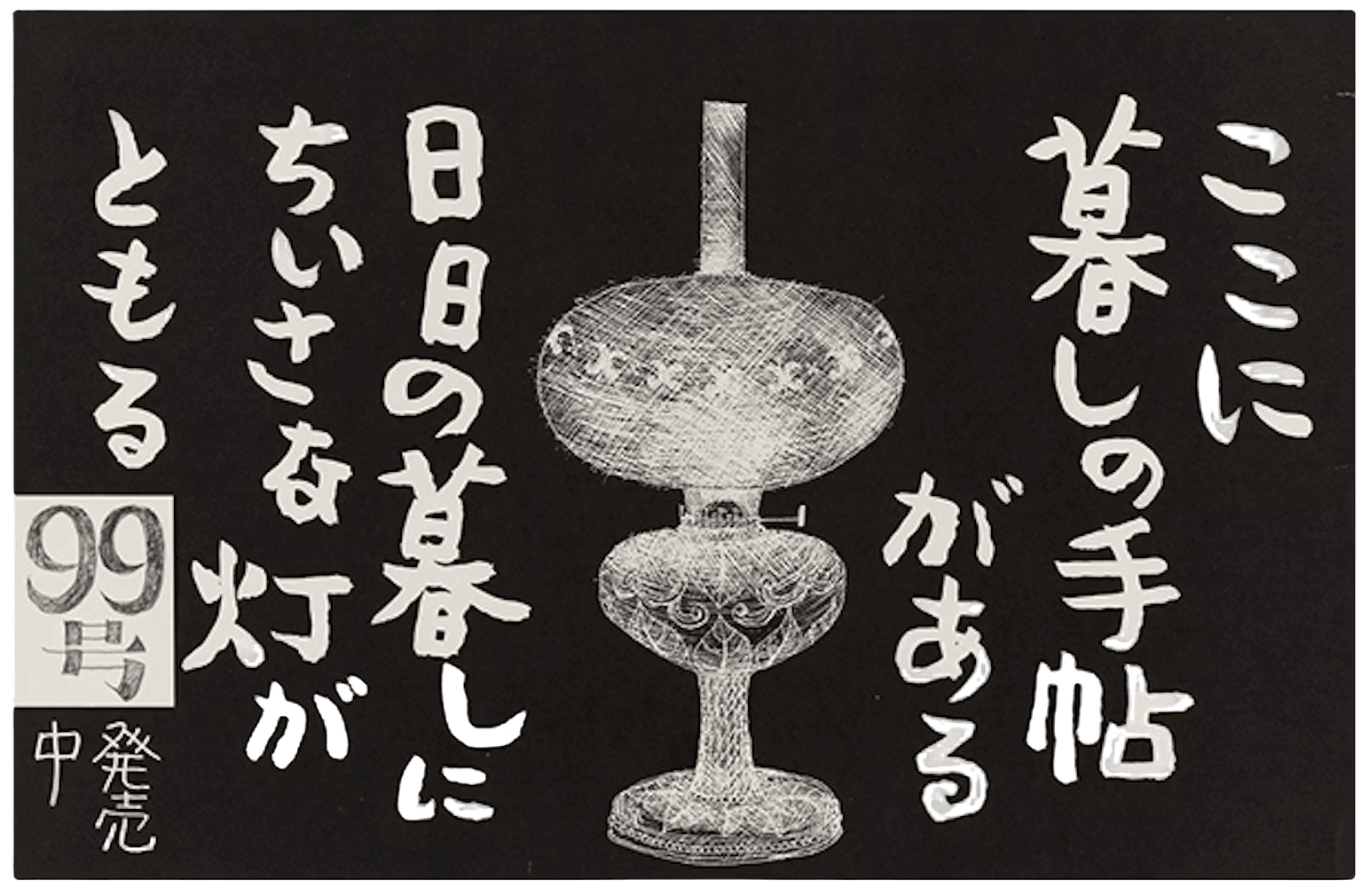

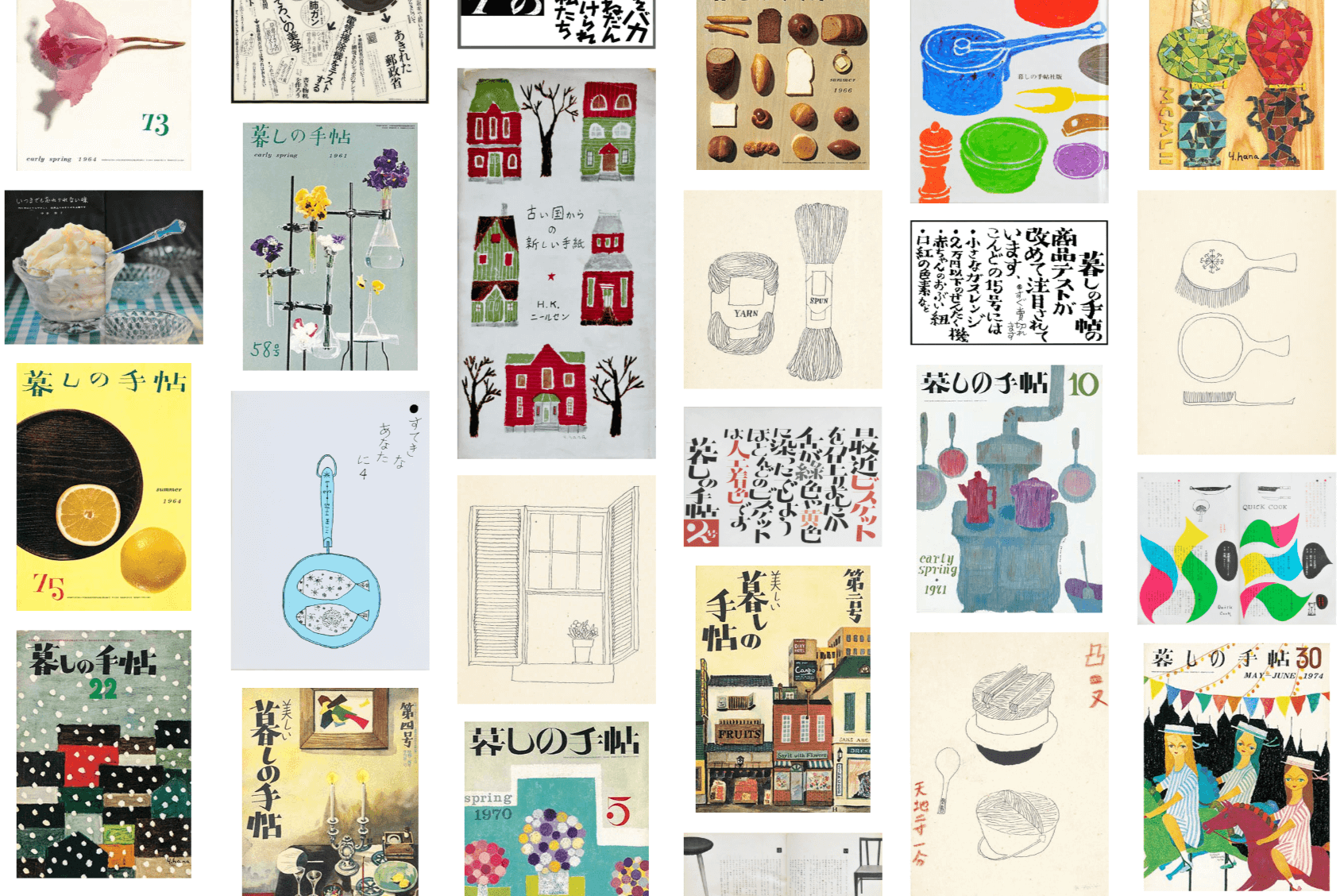

由花森安治親自設計的《生活手帖》第99期廣告/世田谷美術館收藏

由花森安治親自設計的《生活手帖》第99期廣告/世田谷美術館收藏

「年紀越輕,前言越長。寫起文章拖泥帶水,不知何時才能進入主題,甚至有些文章直到結尾也不見主題。有些年輕人誤以為這種東西叫隨筆。寫隨筆可沒那麼簡單,沒有一定的人生閱歷是寫不了的。想寫隨筆,等過了五十歲再說。」

「比起怎麼寫,更重要的是要寫什麼。如果寫的人自己都搞不清楚要寫什麼,讀者當然無法理解。光用些花俏手法玩弄文字,無法真正觸動讀者的內心。」

這類關於寫作的提醒,花森先生經常對編輯諄諄告誡。如今我還清楚記得,可見花森先生反覆提醒了多少次。然而到了實際要寫文章的時候,要寫得好還是非常困難。

據說花森先生為了練文筆,曾經抄寫北原白秋、宮澤賢治、三好達治、室生犀星、島崎藤村等人的詩作,光是筆記本就抄寫了好幾十本。

每期《生活手帖》都有花森先生的文章,其中有些並未署名。當然不可能所有文章都由他一人所寫,大部分還是底下的編輯寫的。每篇文章會根據主題與內容改變表達方式,但讀起來都像花森先生寫的。說句難聽的就是「千篇一律」。針對這點,《文藝春秋》的池島信平先生的評語是「簡直就像沾上了花森安治的體味」。

為什麼編輯的文章會跟花森先生的如此相似?因為編輯的文章不管多短,花森先生一定會親自過目,並用紅筆修改。因此文章被統一修改成了花森安治的風格,這是不可否認的事實。

然而我認為文章相似並不僅是因為文體統一,更重要的是文章背後的思想也獲得了統一。換句話說,花森安治建立起其自身與《生活手帖》的「自我認同」。

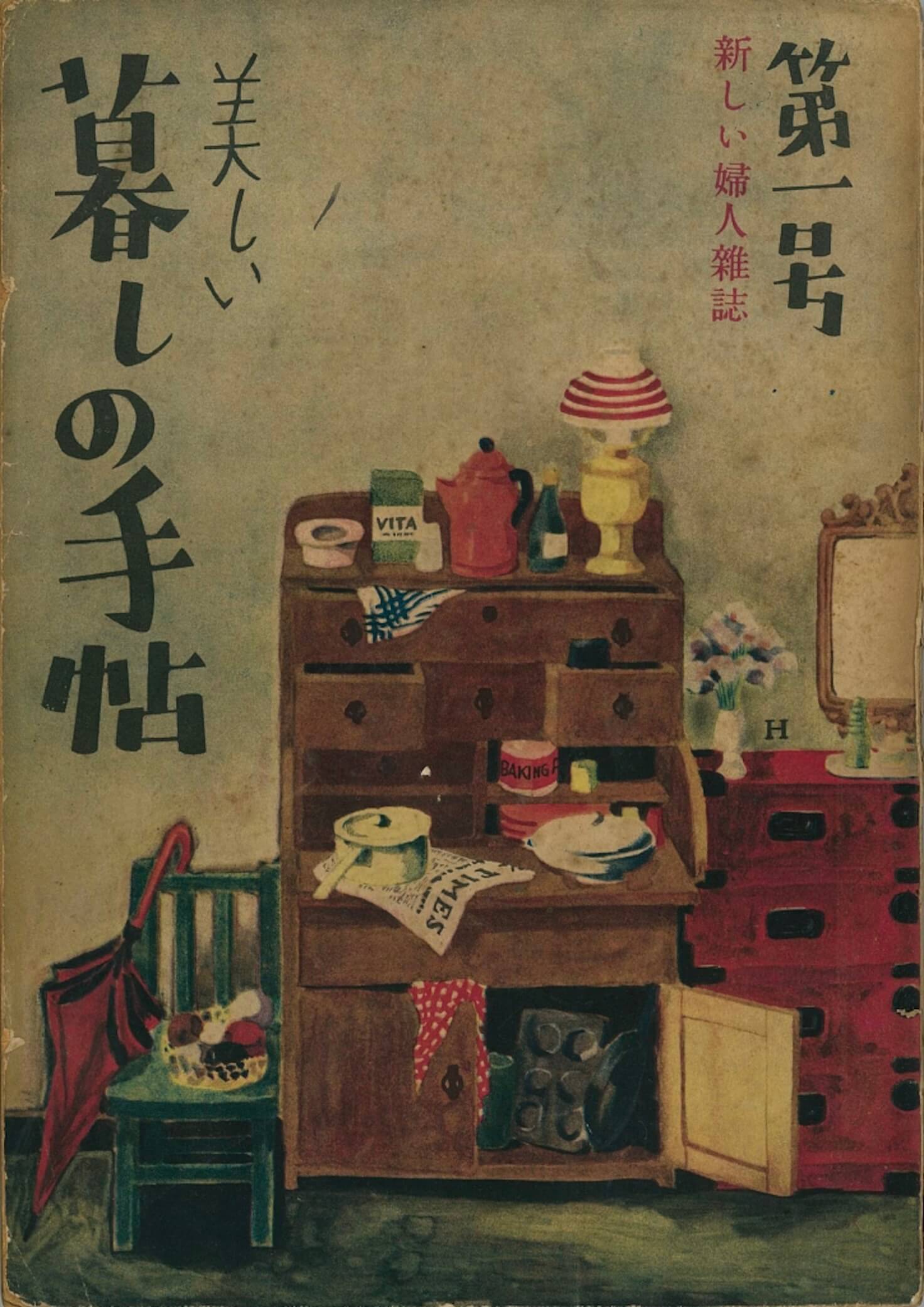

1948年《生活手帖》創刊第1期封面

1948年《生活手帖》創刊第1期封面

所謂的「自我認同」,是精神分析學家艾瑞克森(Erik Erikson)提出的概念,簡單來說,就是「自己是什麼樣的人,自己站在哪個位置上,並且朝著什麼樣的角色或目標前進」的清楚意識與實踐。因此《生活手帖》的文章自然而然形成了一種姿態,而姿態決定了文體。

在具體的實踐上,花森安治教導我們「寫文章要像說話」。但要確實做到還真不是件容易的事。

就我所知,整個編輯部能真正做到「動筆如動口」的就只有花森先生。他的口述筆記曾令我驚為天人。

這麼說好了,接受採訪時能說得頭頭是道的人相當多。尤其是對擅長演講或座談的人來說並不是件難事。將這種人的訪談錄音整理成文字,往往只需去掉一些像「呃」、「嗯」之類的語氣詞,再微調一些語法就行了,稱不上是稀罕的能力。但花森安治的才能可不是這種等級。

他最厲害的地方,在於對文章長度的精確掌握。

例如在進行口述筆記之前,花森先生會先詢問版面的每行字數與總行數。我們會在確認過版型設計後回答他。假設是每行十八字,共計三十行。像這種短篇文章,他會叫我們直接寫成稿子。接著他會思考一分鐘左右,然後緩緩說出文章內容。不僅一字一句說得清清楚楚,還會詳細指示標點符號及漢字的使用,例如「まち」要寫成「町」,「ぼく」不用漢字而用平假名等,就連「換行」及「結束」都會清楚告知。我們只需依照指示,將文字謄寫在稿紙上。

全部謄寫完之後,我們發現整篇文章的長度,竟完全符合每行十八字、共三十行的要求。我第一次看到的時候,幾乎是瞠目結舌,說不出話來。我們謄寫完,花森先生通常會親自過目,但幾乎不修改。我本來還天真地以為他會刪除幾個字或增加一點內容,但很遺憾,他幾乎不這麼做。仔細想想也很合理,畢竟文章條理分明又通順。

「這麼點事,有什麼好大驚小怪?這都是經驗啊,我幹這一行將近四十年,怎麼可能連這種小事都做不好?」

師傅這句話更令我懊惱不已。不管累積再多經驗,我也學不來這種本事。

口述筆記時,短文的情況大致如此。若是數百行的長文,他則會躲進專屬休息室,對著小型錄音機錄下自己的聲音。他依然緩緩訴說,逐一指示標點符號、換行及漢字的用法。負責人根據錄音帶謄寫下來的內容,幾乎就是無須再整理的定稿了。

順帶一提,花森先生非常討厭標點符號連續出現在文中每一行的同樣位置。如果只是連續兩行,他或許還會睜一隻眼閉一隻眼。但若跨到第三行,他覺得那就像在文章中開了扇「窗戶」,形成一塊空白區域,徹底破壞美感。花森安治的口述筆記從來不曾出現這樣的「窗戶」,這也是他的功力所在。

《生活手帖》(日語:暮しの手帖/くらしのてちょう)是日本的家庭綜合生活雜誌,最初本來是「生活的⋯」「⋯手帖」因為誤記而成了正式的雜誌名稱《生活手帖》,為雙月刊。2015年開始由澤田康彥擔任總編輯。

《生活手帖》(日語:暮しの手帖/くらしのてちょう)是日本的家庭綜合生活雜誌,最初本來是「生活的⋯」「⋯手帖」因為誤記而成了正式的雜誌名稱《生活手帖》,為雙月刊。2015年開始由澤田康彥擔任總編輯。

花森先生口才很好,所以當他的話變成文字時,條理分明是理所當然的。但我無法理解的是,為什麼他的文章能精準到符合指定的行數?我在很久之後才理解箇中訣竅。沒錯,這個才能也是有訣竅的。如果是擁有豐富演講經驗,或者從事主播之類工作的人,應該很容易能猜得到。

那個訣竅就是「時間」。

花森先生能掌握說話的速度,對自己每分鐘大概能講多少字瞭然於心。根據推測大約每分鐘一百字左右。如果是日常對話可能更快一些,但在口述文章時,他會刻意透過標點和換行來調整速度。這樣一來,他就能利用時間來反推,計算出要講幾分鐘才能達到需要的字數,以及如何在時間內把組織好的內容說完。

至於我是如何想通的?其實是因為花森先生每次看NHK午間新聞,都會氣呼呼地說:

「每分鐘竟然講超過三百字!為什麼NHK的每個主播都講得這麼快?而且最近還越講越快,該不會是故意的吧?這是個大問題!」

他還曾經要我們把新聞錄音下來,計算到底每分鐘講了多少字。從他可以明確說出每分鐘的字數,我才恍然大悟。

花森安治的文章還有另一個特色,那就是句子短,文章簡潔有力。這也正是《生活手帖》淺顯易懂的重要原因。

我們的商品測試是由一整個小組負責進行,文章也由編輯分工撰寫。到了版面設計的階段,花森先生會不停詢問測試負責人「用多少字能寫完」,因為他要根據字數決定版面上放多大尺寸的照片。

被問到時必須立即回答。為了能馬上說出答案,必然得掌握重點,因此大家都會事先做筆記。這樣一來,文章自然會變得簡潔。這跟構思廣告文案是一樣的。如果不得要領,回答拖拖拉拉或模稜兩可,師傅的火藥桶便會瞬間點燃。

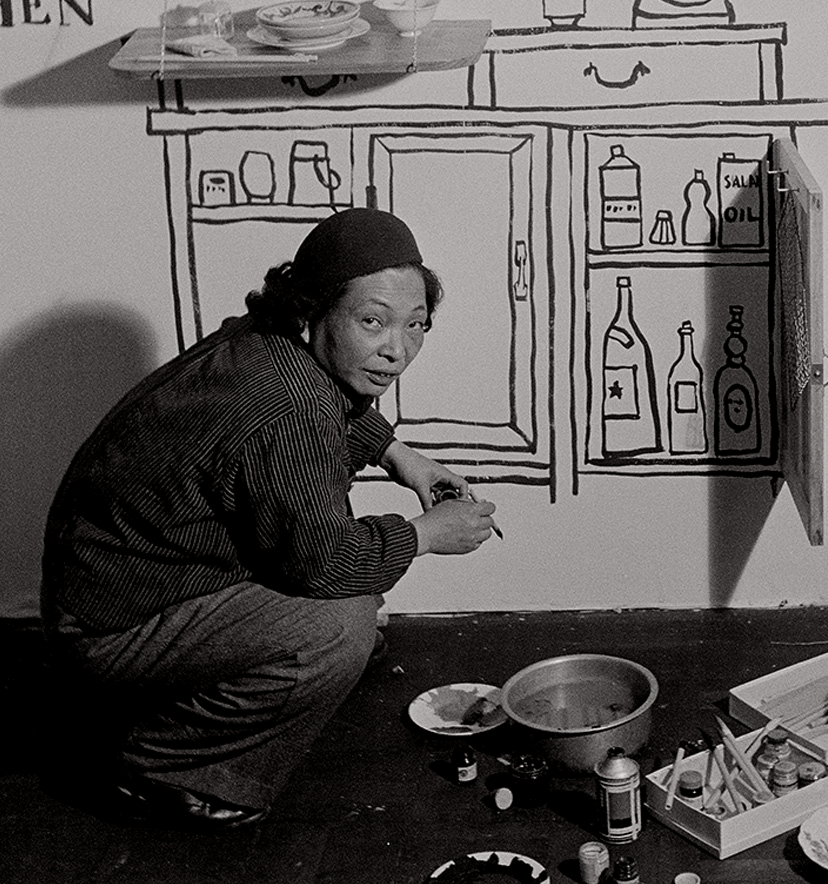

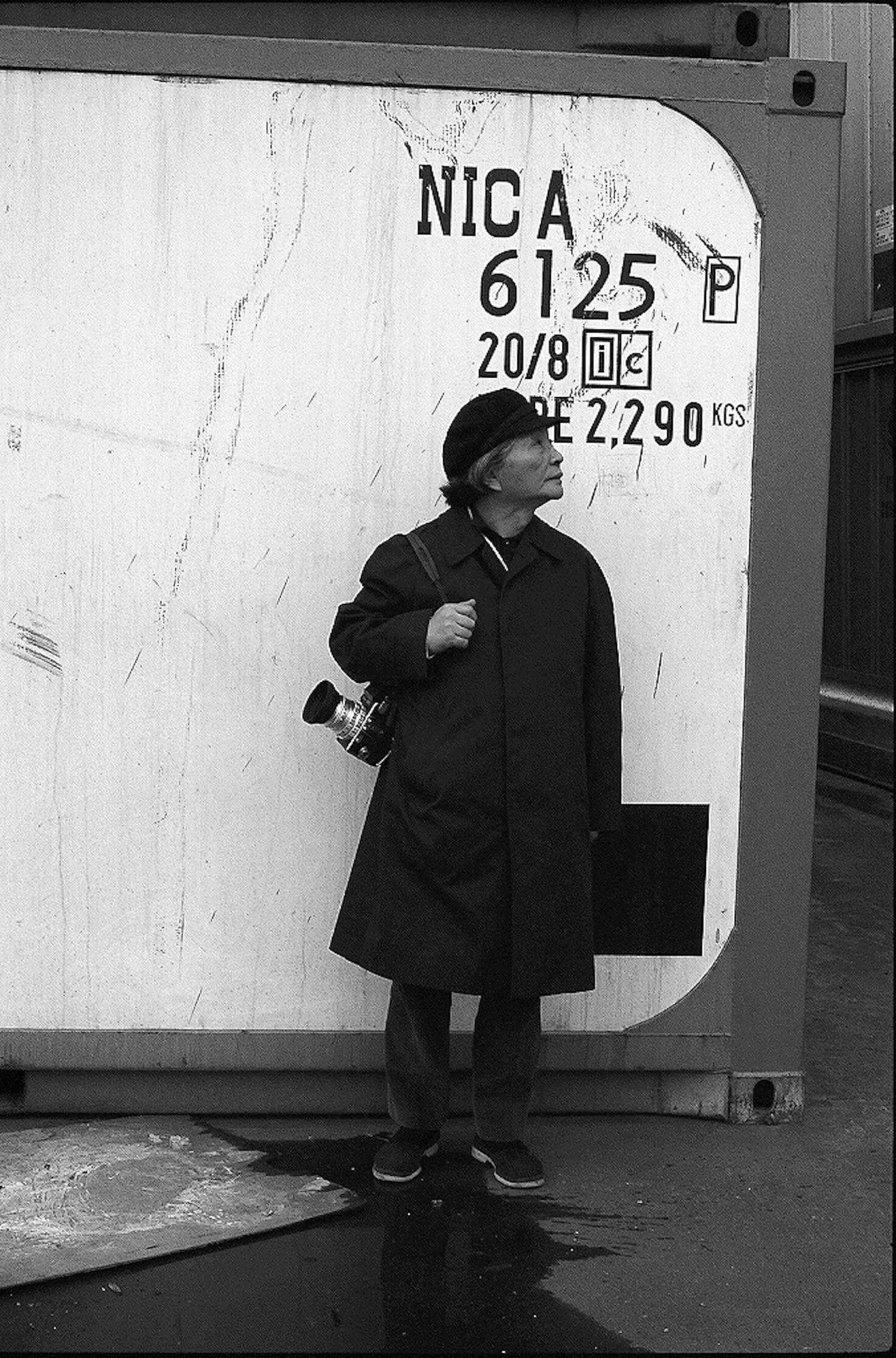

《Kurashi no Techosha》在1970年代初採訪花森安治。

《Kurashi no Techosha》在1970年代初採訪花森安治。

「文章是越刪越有生命力。」

花森先生還曾這麼說過。

談到花森安治的文章理論或詞彙運用的理念時,還必須補充一點,那就是「語感」的重要性。花森先生非常注重語言聽起來的感覺。

他曾說過盡量不要使用帶濁音【註釋:即子音為B、G、D、Z的有聲音。】的詞彙,尤其非常討厭使用「ので」【註釋:「ので」和「から」均為「因為、所以」之意。】這個助詞,必須改用「から」,否則就會挨罵。不過,花森先生自己卻經常在文章裡使用「のである」【註釋:文章體的語尾助動詞,表達說明、強調或結論。類似中文的「是這樣的」、「就是」。】。

用於文章結尾的「のである」,表面上看起來只是在「である」前面加上一個「の」字,但正如多田道太郎先生所說的,這個「の」不容小覷。一旦加上「の」,文章就會散發出一股「讓我來教你」的味道,給人高高在上的感覺。如果再加一個「な」,變成「なのである」,指導的味道就更濃了。如果沒有充分掌握這些微妙的差別,寫出來的文章就會令人感到刺鼻,難以親近。

不過,如果把《我是貓》(吾輩は猫である)改成「貓なのである」,反而會增添一種含蓄、低調的意味,由此可見日文實在是太奧妙了。

晚年的花森安治,能夠根據不同的文章對象,巧妙運用這種微妙的差異。當他逆風而行,抨擊毫無根據的權威時,便會頻繁使用「なのである」。當然,自嘲的時候也會用。

本文摘自《天才手藝人的編輯現場:花森安治與《生活手帖》的生活革命》/唐澤平吉著、李彥樺譯.新經典文化出版

➤ 訂閱實體雜誌請按此

➤ 單期購買請洽全國各大實體、網路書店

VERSE 深度探討當代文化趨勢,並提供關於音樂、閱讀、電影、飲食的文化觀點,對於當下發生事物提出系統性的詮釋與回應。