八十年後,我們如何記住終戰?——關於廣島原爆及終戰的必讀書單

八十年過去,終戰的意義仍在被追問。VERSE精選六本必讀書單,從決策者的兩難、倖存者的日記,到戰敗國的集體記憶,多角度剖析戰爭的代價與餘波,尋找歷史留下的答案。

八十年前的今天——1945年9月2日,日本在停泊於東京灣的美國戰艦密蘇里號上正式簽署降伏文書。這一刻被世人視為二戰真正的終止。戰爭結束,卻留下無數難以回應的問題:人類究竟付出了怎樣的代價?何者已被銘記,何者又被遺忘?

在這個歷史節點回望,VERSE精選了六本關於終戰的必讀書單,邀請讀者一窺那場浩劫留下的殘餘:《通往投降之路》帶我們直視決策者的兩難,《日本最漫長的一天》重現末日般的二十四小時,《廣島醫生》與《廣島》讓倖存者現身說明,《擁抱戰敗》則探討戰敗國的集體重生與文化面貌,而《罪惡感的代價》提醒我們,戰敗之後,還有漫長的記憶與責任的辯證。

這六本書各自從不同角度切入,而八十年後的今天,有些問題依舊沒有答案,但值得我們持續思索。

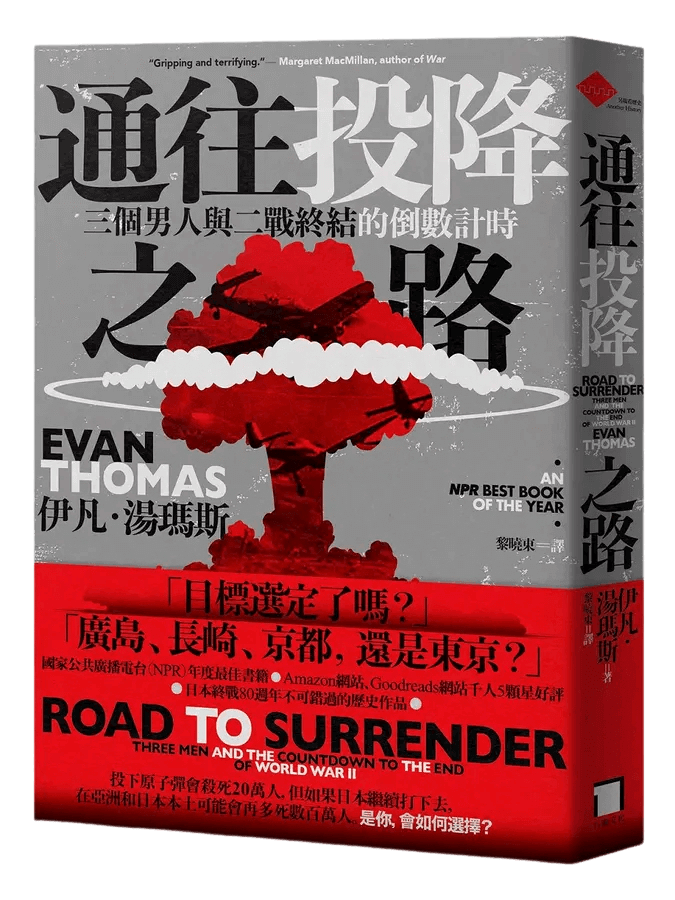

《通往投降之路:三個男人與二戰終結的倒數計時》

作者:伊凡.湯瑪斯Evan Thomas

「目標選定了嗎?廣島、長崎、京都,還是東京?」

原子彈可能瞬間奪走二十萬條生命,但若戰爭持續,或許會有更多人死去。

在沒有標準答案的時刻,該如何決定?

伊凡.湯瑪斯(Evan Thomas)在《通往投降之路》中,不以全知視角俯瞰著歷史事件必然的走向,而是選擇將鏡頭定格於1945年夏天,三位在歷史轉捩點上做出抉擇的男人——美國戰爭部長亨利.史汀生、陸軍航空隊司令卡爾.史帕茨,以及日本外務大臣東鄉茂德。後來的人們都知道歷史的結果是什麼,但是當時的他們,心中毫無線索。

在原子彈的蘑菇雲升起前,戰爭的終結並非是已寫好的劇本。湯瑪斯憑藉著大量的日記、口述與史料,層層剝開這些決策者的內心世界。我們看見史汀生在道德天秤兩端的掙扎,也看見史帕茨在軍人的天職與人性的良知之間的內心交戰,並見證了東鄉茂德的孤獨,這位外交官如何力排眾議,勸說天皇接受投降。

《通往投降之路》之所以引人入勝,在於它揭示了在歷史巨輪之下,個體所承受的壓力與煎熬。這不是一個善惡清晰的英雄故事,就像杜魯門總統對奧本海默說的那句「滿手鮮血的人是我,讓我來煩惱吧」背後所隱藏的複雜情緒。這也是為什麼,這本重現歷史抉擇的書,在八十年後的今天會如此重要。

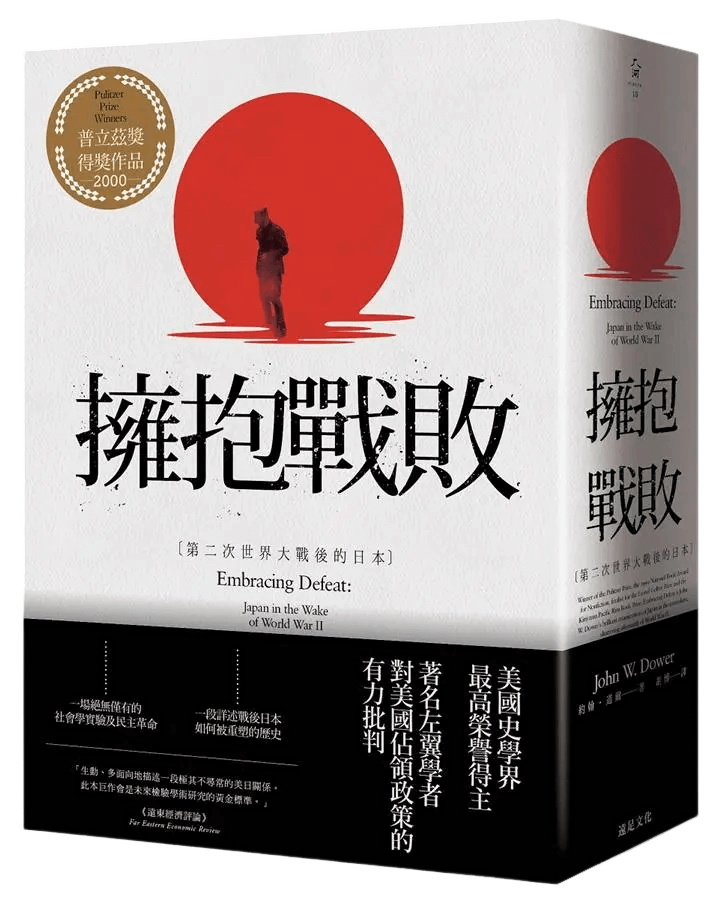

《擁抱戰敗:第二次世界大戰後的日本》

作者:約翰‧道爾John W. Dower

約翰.道爾的普立茲獎鉅作《擁抱戰敗:第二次世界大戰後的日本》帶我們走進戰敗後的日本社會與精神世界。這本書不將美軍的佔領視為單純的「馴服」,而是一場勝利者與被征服者之間,既複雜又曖昧的「擁抱」。

道爾以細膩筆觸描繪了戰後滿目瘡痍的社會面貌:天皇制的神聖光環被剝去,取而代之的是美國「藍眼睛的幕府將軍」麥克阿瑟,批判了美軍以專制的方式強加於日本非軍事化、民主化的構想;「潘潘」及「夜之女」(服務美軍的性工作者)的存在,隱喻了戰敗日本被美國色情化的假想;黑市與情色雜誌所編織出的奇異「粕取文化」(指日本戰後初期在黑市與新宿等地區所盛行的頹廢風潮),也反映了現實經濟與感官刺激的追求。道爾透過豐富的史料與大眾文化現象,還原了一個複雜卻又充滿生命力的戰後日本。

在美日同盟日益強化的今天,《擁抱戰敗》提供了一個極其重要的視角,不僅讓我們理解戰後日本的獨特面貌,也呈現了一個從帝國主義枷鎖中解放的社會:貪婪、自私,卻仍展現了矛盾的旺盛生命力,並編織出了一種奇異而淺薄的戰敗文化。

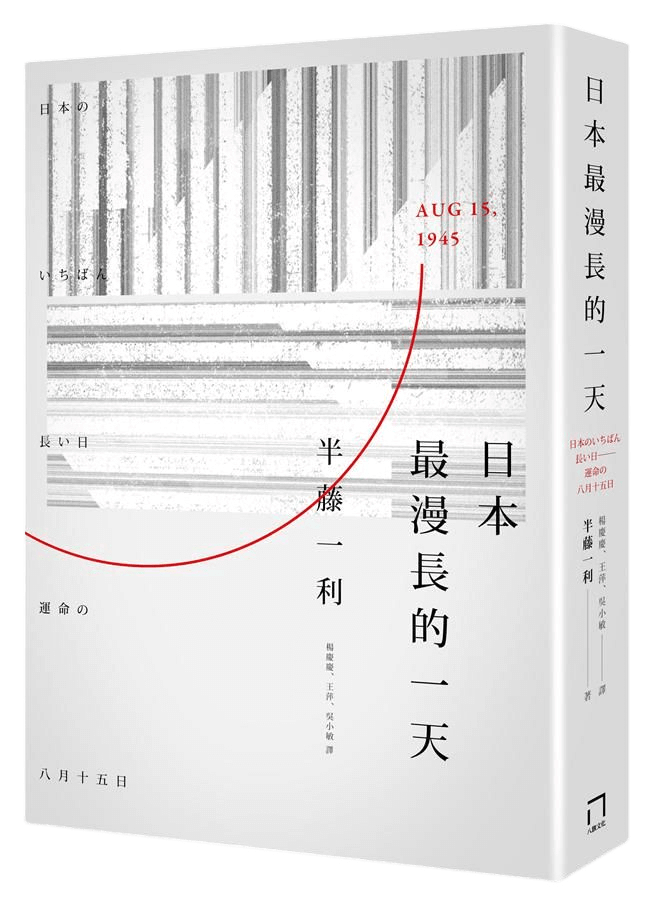

《日本最漫長的一天》

作者:半藤一利

1945年8月14日正午到隔天正午,短短24小時之內,日本宣布投降,昭和天皇向全國廣播了《終戰詔書》,日本的命運也從「一億玉碎」的狂熱深淵,驟然轉向面對戰敗後的漫長餘生。這一天,被後世稱為「日本最漫長的一天」。這本書便是將這段決定性的歷史,以一齣24幕的舞台劇形式搬上紙頁。

作者半藤一利透過大量第一手證言、日記與訪談,精準地重現了這段驚心動魄的歷史現場。在倒數計時的壓力下,有人如陸軍大臣阿南惟幾,在會議中發出「從我的屍體上跨過去」的絕望怒吼;有人如少壯派軍官畑中健二,在策劃兵變時展現出「沒有殺人的決心,就不能成功」的偏執;而最終,在玉音放送的前一刻,外交大臣東鄉茂德那句「無論如何,一切都平安結束了」,為這場動盪的24小時畫下了令人感慨的句點。

在短短一天內,日本政治與軍事高層的情感、信念與行為,都經歷了劇烈的起伏。《日本最漫長的一天》不只是一部歷史紀實,更是一場關於悔恨與傷痛的深度剖析。同時,它也揭示了今日日本許多歷史爭議的根源,從祭拜靖國神社、慰安婦、教科書、到憲法修改等議題,都與這場「最漫長的一天」所埋下的種子息息相關。

《廣島醫生:一部終戰前的真實日記》

作者:蜂谷道彥

當人生全面崩解,理性與善意是否仍能成為我們的庇護所?在廣島被夷為平地的那一刻,這個問題被拋給了所有倖存者,也拋給了當時廣島通訊醫院院長蜂谷道彥。《廣島醫生》不是一部關於宏大戰爭的敘事,而是一個普通人在原爆後五十六天在廢墟中寫下的真實記錄。

這本日記的價值,在於它的真實與直白。蜂谷醫生在爆炸中身受重傷,卻仍奮力在醫療資源全面崩解的絕境裡救治傷患。他記錄了體制瓦解後的混亂與人心,也寫下了在廢墟中享用一顆桃子的微小喜悅。在人性的善意與醜惡不斷交錯中,這本日記提供了罕見的平民視角。這些文字原本就不是為了出版而寫,因此格外直接、毫不修飾。透過日記,我們看到他從一個盲目服從的愛國者,逐漸變成質疑戰爭的思想者,最後在反思軍國主義的過程中,回歸了對人性的堅定信念。若將原爆的歷史背景暫且擱置,這本書讀來像是一部關於「如何活下去」的深刻思索。

《廣島:發生在人類身上的故事》

作者:約翰.赫西John Hersey

1945年8月6日上午8點15分。廣島,一個尋常的早晨,無數個普通人正開啟他們的一天。罐頭廠人事職員正準備與同事閒聊、醫生盤腿坐在廊台上看報、裁縫店遺孀望著窗外、德國神父躺在行軍床上放鬆……頃刻間,一道「無聲的閃光」劃破天際,這一切瞬間歸零。

赫西將筆觸聚焦於六位廣島倖存者的心路歷程,他以當時罕見的敘事手法,將小說的寫作技巧融入新聞報導,細膩記錄下這六位普通人如何經歷這場人為浩劫。這部作品於1946年8月31日以《紐約客》整期篇幅發表,引發巨大轟動,不僅被譽為「新新聞主義」的先驅,更被紐約大學新聞系評選為「二十世紀最優秀的新聞寫作」。《廣島》所描述的,不僅是爆炸當天的恐怖,也追蹤了這些「被爆者」在戰後的掙扎、歧視,以及他們為和平而奮鬥的歷程。廣島事件從不應只存在於歷史檔案中,它將永遠作為一個警醒,留在全人類的集體記憶裡。

《罪惡感的代價:德國與日本對二戰的記憶》

作者:伊恩.布魯瑪 Ian Buruma

當戰爭結束後,勝利者書寫歷史,戰敗者則必須學會與過去共處。但若這段過去充滿罪惡與暴行,一個民族要如何面對?布魯瑪在這部經典著作裡,將焦點放在兩個同為二戰的戰敗國家——德國與日本,在戰後卻各自展現了截然不同的歷史態度。

德國選擇不斷正視過往,從納粹大屠殺的陰影到校園裡的歷史教育,他們把罪責納入國家記憶裡。相較之下,日本則在政治與社會的糾結中反覆拉扯:左翼強調反戰與懺悔,右翼卻傾向淡化過往。

布魯瑪不僅走訪廣島、南京與奧許維茲等歷史現場,也訪談藝術家、知識分子與政治人物,試圖理解罪惡感如何滲透至文化、宗教與日常生活。他指出,歷史不只是事實的堆砌,而是一場不斷被詮釋與再詮釋的公共辯論。《罪惡感的代價》既是一部關於德日兩國的比較研究,也是對普世價值的一道道追問:一個國家能否勇於承擔過去,將愧疚轉化為重生的契機?

以上這些書並不給予答案,它們提出的是更深刻的問題:個人如何在歷史的崩塌中繼續活下去?國家如何面對過往的罪責?而我們作為八十年後的讀者,又該如何理解這段歷史的重量?如同伊恩.布魯瑪所說,「歷史不只是事實的堆砌,而是一場不斷被詮釋與再詮釋的公共辯論。」因此,在終戰八十週年的今天,不只是紀念,也是一場探問。

➤ 訂閱實體雜誌請按此

➤ 單期購買請洽全國各大實體、網路書店

VERSE 深度探討當代文化趨勢,並提供關於音樂、閱讀、電影、飲食的文化觀點,對於當下發生事物提出系統性的詮釋與回應。