《紐約客》100週年:一本雜誌如何形塑一個世紀的思想與文化?

今年是《紐約客》雜誌創刊一百週年。在過去一世紀的時光,它是當代最重要的思想平台與文學聖殿,成為我們這個時代最具影響力的雜誌。百年後的今日,他們不但成功數位轉型,且具有更巨大的影響力,這對於當代的媒體產業,有什麼樣的啟發?在《VERSE》邁向第六年的第一期,總編輯特別撰寫了一萬字的長篇故事,提供台灣社會思考的支點。

「1945年8月6日早晨,日本時間8點15分,當原子彈在廣島上空爆炸時,東亞罐頭廠人事部職員佐佐木敏子小姐剛在辦公室坐下,轉過頭跟鄰桌女孩說話。同一時間,藤井正和醫生正準備坐在他私人醫院的門廊上,閱讀今天的《大阪朝日新聞》⋯⋯中村初代太太是一位裁縫的遺孀,她站在廚房的窗口邊,注視著鄰居拆房子⋯⋯

十萬人在這次原爆中喪生了,然而,這六位倖存者,至今也不明白為什麼自己活了下來,其他那麼多人卻死了。」

《紐約客》雜誌在1946年8月31日刊出一篇名為〈廣島〉的文章,上段是該文開場。但這不只僅僅是「一篇」報導:《紐約客》史無前例地以整本規模刊登這篇三萬字的重量報導。

延伸閱讀:終戰八十年:《廣島》這本經典如何揭露原爆的殘酷

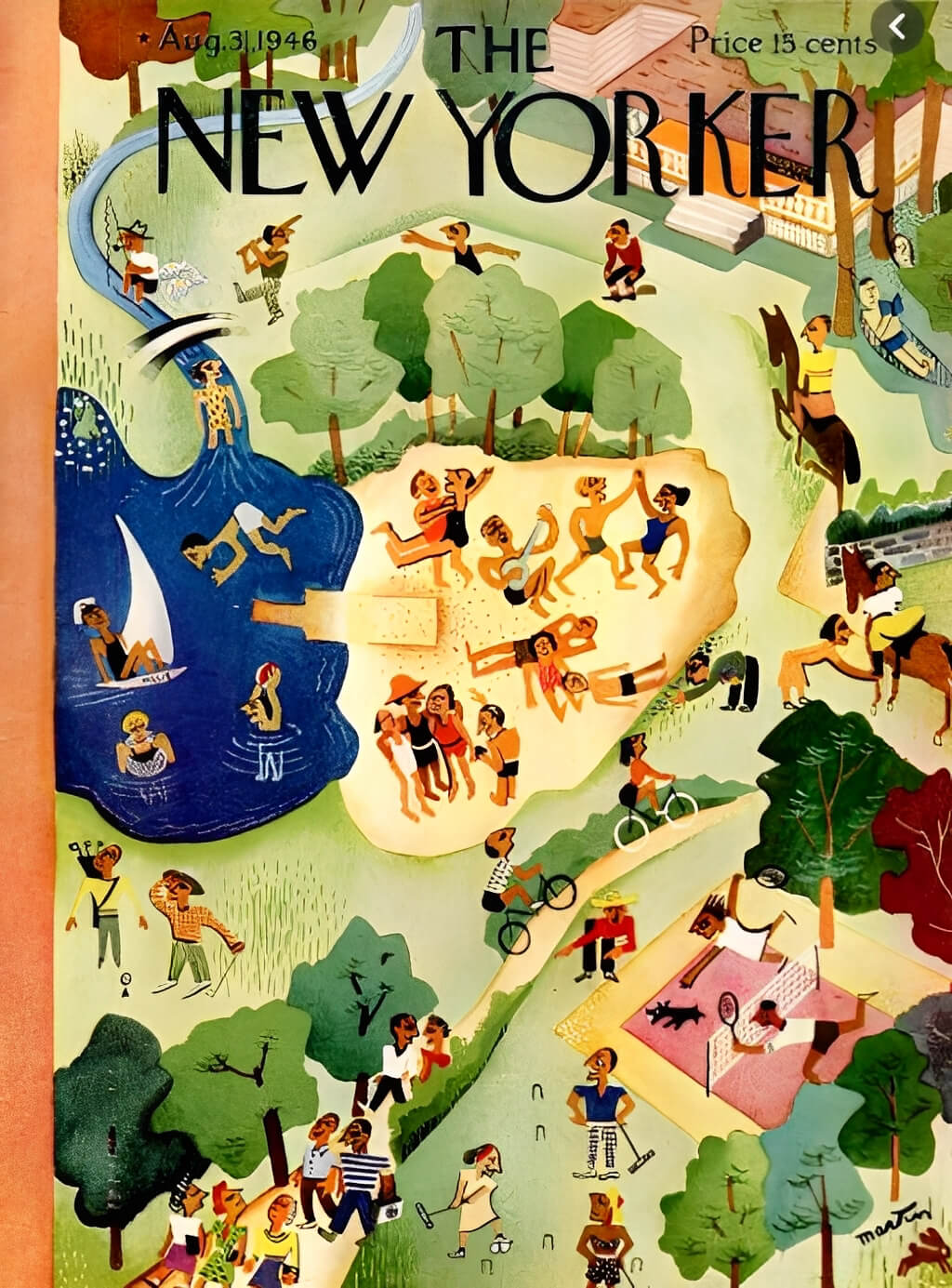

《紐約客》一九四六年八月三十一日號

《紐約客》一九四六年八月三十一日號

作者約翰赫希(John Hersey)出生在中國天津,是記者也是作家,1944年以小說得到普利茲獎。1945年,在為《紐約客》撰寫兩篇國內政治報導後,赫希意欲重返亞洲,凝視這場大戰的影響。在執行主編威廉蕭恩(William Shawn)建議下,他於5月下旬前往廣島採訪三週。眼前所見一切震撼了他,而他該如何敘述這場人類歷史上從未見過的災難,這座浩劫之城?

赫希決定以文學敘事,透過六個原爆倖存者的視角,描述他們在核爆之前、當時,和之後的生活。當然,真正的故事主角是那些不存在的亡靈。

主編蕭恩和總編輯羅斯收到文章初稿後,認知到這文章太為重要,兩人連續十天關在辦公室內編輯,並與約翰赫希來回討論——《紐約客》編輯對文章寫作要求極為嚴格,從敘事的一致性、形容的合理性,再小的事實的確認,到文法的正確使用。光是第一章,羅斯就提出47個問題給作者;赫希修改後,他又再提出27個問題。其中之一是:「原子彈落下的準確時間對於這篇文章極為重要」,要求他務必精準——因此有了這篇文章的經典開場。

文章原本預計分四期刊出,但後來決定必須一次全部刊登,才能展現整篇報導的重量。「本期雜誌整期只有一篇文章,是關於一座城市如何幾乎被一個原子彈所毀滅,以及對該處人們的影響。我們相信很少人真正理解這個武器無與倫比的破壞力,讀者諸君最好能花點時間理解這個事件的恐怖性質。」這是編輯致讀者的前言。

出刊時距離原爆不過一週年,真相的濃霧尚未散盡讓人們足以理解事件的意義。但這篇文章,這期《紐約客》,宛如一顆思想的小型原子彈,震撼整個世界。三萬本雜誌在出刊當天銷售一空(愛因斯坦想買一千本但都落空買),三個月後出版單行本,依然洛陽紙貴。

〈廣島〉被視為20世紀新聞史上最有影響力的雜誌報導之一,但只是《紐約客》這本雜誌改變這一百年來人們看待世界與書寫世界的方式的一個故事。

新城市與新時代

Deryk Sampson, Lynn Carver, Justin Arndt, and Clair Dorward, Famous Door, New York, Sept. 1947. (Photo by William P. Gottlieb)

Deryk Sampson, Lynn Carver, Justin Arndt, and Clair Dorward, Famous Door, New York, Sept. 1947. (Photo by William P. Gottlieb)

1919年,當來自科羅拉多州的年輕人哈洛羅斯(Harold Ross)來到紐約時,他正要進入一個閃耀著光芒的「爵士年代」之城:1920年代的紐約。許多藝術家、作家、劇作家、爵士樂手帶著他們的野心和才華來到這裡,創作出20世紀最重要的作品,一如其後的一百年這座城市所扮演的角色。

美國的出版業和媒體業在這時期也越來越集中在紐約,形塑接下來一世紀的出版地圖。那也是媒體的新鍍金時代,雜誌廣告每年金額大幅增加,許多有志青年創辦起新雜誌:《讀者文摘》在1922年創刊,一年後,亨利盧斯的《時代》(Time)的第一期出現了。

作為編輯的羅斯和也是記者的太太珍・格蘭特(Jane Grant)在紐約有著活躍的社交生活(來往好友包括費茲傑羅和喬治蓋希文)。他們太懂得這座城市的精彩和趣味,為了捕捉這份新的城市精神,決定合夥橋牌夥伴企業家Raoul H. Fleischmann創辦一份全新的都會型雜誌。這份有著中產階級的幽默感(羅斯曾擔任一份幽默雜誌的編輯),重視生活品味(sophisticated),並且輕鬆娛樂風格的週刊,在1925年2月21日正式發行第一期,名叫《紐約客》(New Yoker)。

藝術總監Rea Irvin為雜誌設計獨特的字體和創刊號的封面——這個字體在後來被稱為Irving Type,且沿用至今。封面是一位優雅古怪、戴單片眼鏡的紳士叫Eustace Tilley,此後成為《紐約客》的經典形象。但封面視覺之外,創刊號內容相對貧乏(珍・格蘭特後來回憶說,我們對於創刊號並不引以為傲)。雜誌初期內容主要包括機智諷刺的短篇、劇場與餐廳評論、都會花絮,還有大量插圖與漫畫,呈現1920年代紐約上層社會的生活節奏,不過銷量平平,甚至一度財務困難。

《紐約客》很快知道自己的不足,調整風格,保留幽默元素,但加入更具深度的報導與文學作品。羅斯以驚人的編輯嗅覺延攬了像E. B. White、Dorothy Parker、James Thurber等筆鋒銳利的編輯和作家。到了十週年時,《紐約客》已是美國文化界的重要雜誌。

創刊號總銷量約一萬五千本,十年後的1935年將近十三萬本,到了1941年是十七萬本:而在這個階段,他們賣出的廣告頁數是全面前三名。

《紐約客》特別為人稱道的是嚴格的事實核查制度(fact check)。事實查核編輯會去檢視研究資料以及原始採訪,有時也會做獨立研究,包括諮詢專家,尤其是會接觸每個受訪者確認引述是法正確。雜誌要求每一篇文章中提及的事實細節——包括日期、地名、引用內容、人物頭銜甚至建築物顏色——都必須經過專職查核員驗證。

據說,編輯會打電話到巴黎問某家咖啡廳的牆上是否真有掛畫,也曾要求作家提供原始信件證明內容出處。又如某篇文章描述某公寓樓前停著一台特定車款,查核部特地派人到現場蹲點確認。在報導關於卡斯楚(Fidel Castro)的一篇文章中,為了確認他童年住家位置,查核員翻查古巴土地登記紀錄,最終與作者確認誤植之處。

這個態度不只是針對報導,連詩也必須被檢驗。1948年,詩人Richard Wilbur的詩作「Museum Piece」提到畫家竇加(Degas)牆上有一幅他買的畫,編輯無法確認這幅畫是否真是竇加買的,建議作者把文字改成「擁有」,作者不同意,編輯因而退稿。

這體現了《紐約客》對細節與真實近乎宗教式的堅持,雖因此被批評為過於吹毛求疵,卻也贏得至高的公信力。

成為二十世紀最重要的文化與知識性雜誌

羅斯對於政治經濟時事保持距離,因為他認為重要議題就代表「無聊」,例如1929年的經濟大蕭條。然而,《紐約客》20歲時,發生了二次大戰,這改變了一切。《紐約客》開始有了更多嚴肅的政治報導和國際報導,與此同時,羅斯的副手威廉蕭恩成為實質主編。

1946年8月31日出版的〈廣島〉文章可說是《紐約客》轉大人的里程碑。

羅斯於1951年底過世,蕭恩在1952年擔任總編輯,在他其後任職的35年間,他讓《紐約客》成為一個當代思想與文學的平台,一個介入時代的利刃:一本二十世紀至今最重要的文化與知識性雜誌。

蕭恩為人低調,但編輯方式極為細膩,他經常在稿件上留下鉅細靡遺的手寫註解,有時長達數十頁,反覆與作者討論語氣與敘事節奏。記者Lillian Ross曾回憶,她收到蕭恩回應的手稿時,上頭密密麻麻地寫滿紅筆與鉛筆字句,幾乎逐段修改,但他從不以權威壓人,而是引導寫作者進入更細膩的語言。作家約翰赫希提到,他初次投稿時便收到長達八頁的反饋信,每一處改動都附上理據與語感推敲。約翰麥克菲(John McPhee)曾說他與蕭恩合作多年,稿件從未被要求「改觀點」,但常被建議「少兩行形容詞、多一行靜默」,這種深入又節制的編輯風格,成就了《紐約客》一種幾近音樂性的散文節奏。記者Roger Angell更形容蕭恩像是「一位樂團指揮,在句子與語氣中打節拍」,能精準察覺語氣破綻,卻從不壓抑作家個性。

進入60年代,這是20世紀美國社會與思想正在燃燒的年代,《紐約客》當然也是那個時代的點火者。

1962年,雜誌出現兩篇改變時代的文章。

一是生物學者和作家瑞秋卡森(Rachel Carson)的〈寂靜的春天〉(Silent Spring),該文揭露殺蟲劑對自然環境的破壞,文章雖是科學性的清晰敘事卻飽富詩意(蕭恩打電話跟她說:「你把這個報導變成文學,深具美感與情感。」)同年出版成書,讓全世界開始認識環境議題的重要,成為當代環境主義最重要的濫觴與經典。

John M. Lee, “‘Silent Spring’ is Now Noisy Summer,” New York Times, 22 July 1962, 86.

John M. Lee, “‘Silent Spring’ is Now Noisy Summer,” New York Times, 22 July 1962, 86.

同年,黑人作家詹姆斯・鮑德溫(James Baldwin)發表〈Letter from a Region in My Mind〉反思他在哈林區的成長經驗、探索美國基督教與黑人伊斯蘭運動的張力,以及白人社會的種族主義,成為60年代關於種族主義最具影響力的文本之一。此文和他另一篇文章次年結集成書《下一場烈火》(The Fire Next Time)在1963年5月出版:該月他登上《時代》雜誌封面,成為一個時代的icon。

到1963年,從德國流亡到紐約的政治哲學家漢納鄂蘭(Hannah Arendt)在以色列法院現場納粹戰犯艾希曼的審判過程,分五期刊出她具有哲學思考的報導「艾希曼在耶路撒冷」( Eichmann in Jerusalem ),後來成書:《艾希曼在耶路撒冷:一份關於平庸的邪惡的報導》,文中提出「平庸的邪惡」概念,又是一個改變世界的觀念。

60年代是思想與價值的、政治與社會的,也是文化新浪潮的革命,《紐約客》也因此開始專職的影評人和搖滾評論人。1967年,Pauline Kael成為第一位專職影評人。Kael原本就以犀利的語言風格聞名,1967年,導演亞瑟潘(Arthur Penn)電影《我倆沒有明天》(Bonnie and Clyde)上映,結合暴力美學與浪漫化的敘事,呼應了那個時代美國社會的不安與焦躁(包括外在的越戰與內在的暴力抗爭)。Kael寫了六千字影評,認為該片在暴力與浪漫之間建立一種引人入勝的張力,挑戰傳統電影對英雄和惡棍的界線,並大膽宣稱:「《我倆沒有明天》是自《The Manchurian Candidate》以來,最令人興奮的美國電影。」

此文原本要給另一個媒體但未被採用,蕭恩刊登了,並引起很大迴響,於是Kael正式加入《紐約客》,在60年代後期和70年代成為影評界的先鋒人物,更在這本雜誌上將影評提升為一種藝術形式。

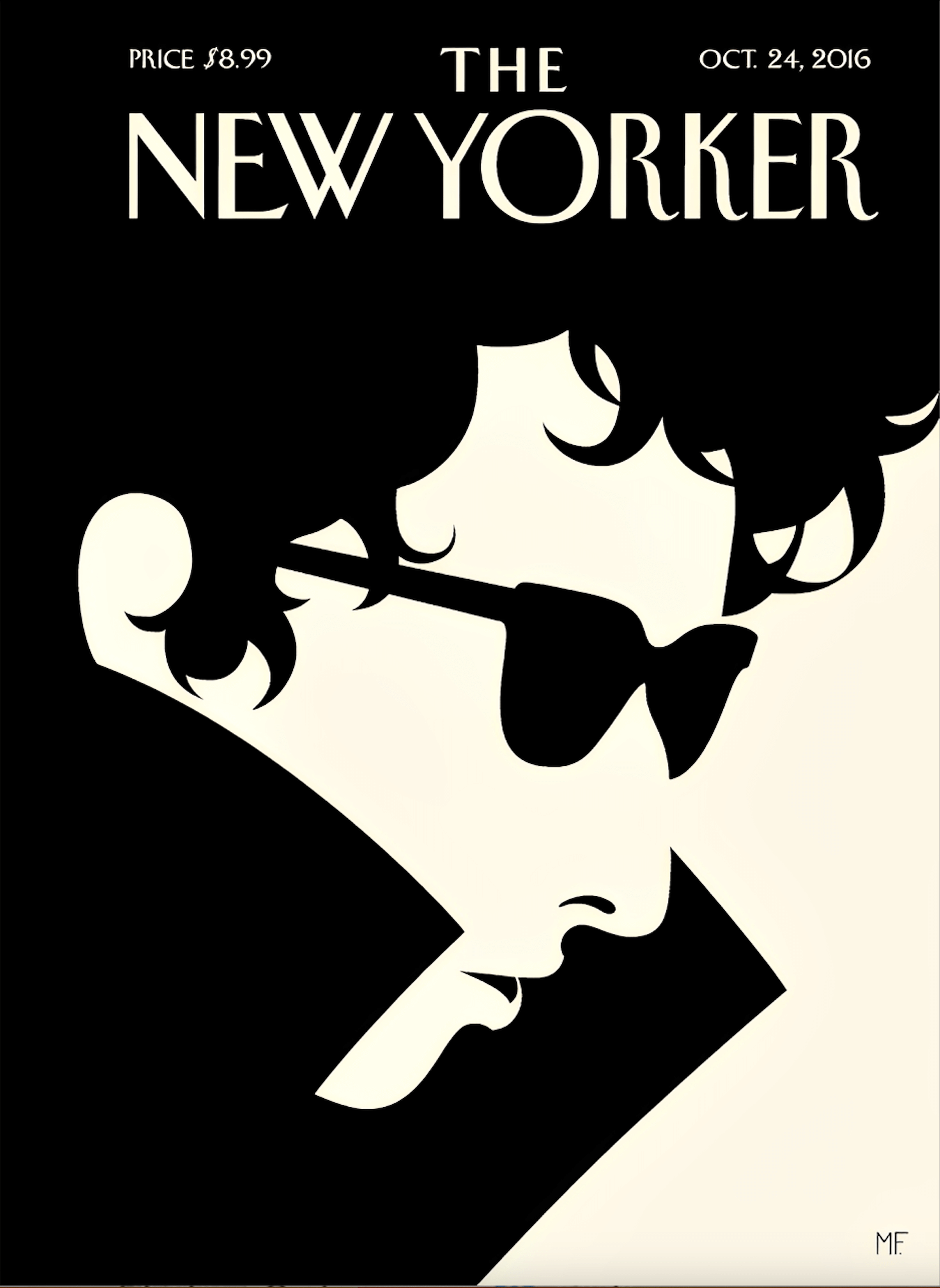

1968年,《紐約客》也有了首位正職搖滾樂評人:Ellen Willis。彼時搖滾樂已經是那個時代最重要的青年文化力量,老派的《紐約客》雖然慢了一點關注,其實也不算太晚,畢竟最重要的搖滾雜誌「滾石」是1967年才創辦。Ellen Willis是Bob Dylan、The Velvet Underground與Janis Joplin等音樂人早期最敏銳的文化觀察者之一,她的文章是在音樂之外,探索背後的性別、政治與世代文化。當時大部分搖滾評論都是在比較小眾的音樂雜誌發表,但她的文章透過《紐約客》這樣發行量巨大的全國媒體,可以說進一步提升搖滾樂(與樂評)的文化地位。

值得注意的是,這兩位先鋒都是女性,他們一起為《紐約客》注入前所未有的流行文化視角,也都成為美國當代文化與媒體史上的重要代表人物。

一個文學聖殿

《紐約客》不只是思想的廣場,更是文學的聖殿。

從創刊初期,F. Scott Fitzgerald 的〈A Short Autobiography〉(1929)便為雜誌奠定了文學深度與城市感性的基調。

從30年代後,《紐約客》就是每個小說家、每個詩人,都想攀爬的高峰。

初登文壇的沙林傑(J.D. Salinger)就一直希望能在《紐約客》刊登他的小說。1941年,22歲的他被退稿七次,終於有一篇被接受,卻因為戰爭氣氛延遲刊登——直到五年之後的戰後,他的夢想才終於成真。這篇小說名為《Slight Rebellion Off Madison》,主角叫Holden Caulfield——這正是《麥田捕手》的主角之名,或者說這篇故事就是《麥田捕手》的原型之一。《紐約客》後來又刊登他幾篇小說後,決定與沙林傑簽訂「優先審閱協議」,願意每年支付他一筆錢,以優先刊登他的每部作品。1951年沙林傑出版《麥田捕手》,成為巨大的文化現象,此後過著近乎隱居的生活,但和《紐約客》的編輯依然緊密聯繫。

20世紀最重要的女詩人之一希微雅普拉斯(Sylvia Plath)在1956年寫道:「我希望在死之前可以在《紐約客》上刊登我的詩。」她從十幾歲開始寫作起就多次投稿被拒絕,但那句話的兩年後終於願望實現,詩作得以被印在這個文學盛典的紙上。(但1963年她自殺過世,才31歲。)

許多國際知名作者最早作品也是在《紐約客》。生長於俄羅斯、後來移民到美國的小說家納博科夫(Vladimir Nabokov)(亦為小說《蘿莉塔》作者),也在《紐約客》發表他著名的回憶錄「說吧,記憶」的大部分篇章。米蘭昆德拉最著名的小說「生命中不可承受之輕」最早是1984年發表於《紐約客》。

村上春樹自己提到,《紐約客》對他在美國的發展是絕對關鍵。一開始是知名小說約翰厄普戴克在雜誌上為他的英文小說《尋羊冒險記》寫了長篇和善意的評論。後來也刊登他的小說:第一篇是「電視人」。他說:「當我的短篇小說賣給《紐約客》之後,我覺得非常高興,因為這件事對一直是忠實讀者的我來說,簡直像做夢一樣。」《紐約客》甚至跟他簽了專屬作家合約(村上說,後來我知道沙林傑也簽了同樣的合約,感覺相當光榮。)

《紐約客》不只是雜誌本身混合了文學、漫畫和新聞報導等不同文類,他們也積極滋養一種結合文學技巧與新聞報導的寫作方式:亦即如今我們熟悉的非虛構寫作(non-fiction),或者所謂「文學新聞報導」(literary journalism)或「報導文學」。

本文開頭的約翰赫希(John Hersey)就是能寫報導亦能寫小說,且以文學技巧描述廣島悲劇。同時期女記者Lilian Ross採訪海明威的人物文章〈Portrait of Hemingway〉在1950年刊出,也立刻造成轟動,被視為人物報導的高標。此外,她撰寫一部好萊塢電影拍攝過程的失敗過程,分五期刊出,寫出來好萊塢的野心與虛妄,也是經典的深度報導。

更早之前,有一位1938年加入《紐約客》的傳奇記者米契爾(Joseph Mitchell)。報紙記者出身的他,多聚焦於構成紐約這座巨大而奇幻的城市的小人物,包括包厘街老戲院的經營者瑪琪,蓄著鬍子的馬戲團員奧爾加女士,在海濱勝地採牡蠣的漁民⋯⋯但他能將原本報紙的題材轉變為一篇篇彷彿城市寓言的動人故事,為紐約寫下各種人性悲喜劇的註腳。他第一本結集報導出版的書,就被視為有高度文學成就。

米契爾最著名的文章之一是關於一位畢業於哈佛的流浪漢喬古爾德(Joe Gould)。古爾德聲稱自己是一位「口述歷史」作家,正在撰寫一部世界上最龐大的紀錄性作品,名為《我們時代的口述歷史》,他已經寫了幾百萬字,累積幾百本筆記本,在格林威治村頗具知名度,也有媒體報導過他的寫作計畫。米契爾在1932年首次遇見這位奇人,深深著迷,和他深入交往,終於在1942年發表關於他的文章,引起轟動,許多人都捐款給古爾德,支持他生活與寫作。但幾年後,米契爾卻發現古爾德所謂的「口述歷史」其實是他幻想出來的世界,他的多本筆記本都是自己的呢喃與生活瑣事,而非他人口述的故事。就在原文發表的22年後,1964年,米契爾發表長文《古爾德的秘密(Joe Gould’s Secret)》,承認當初是被他欺騙,但他不是要揭露古爾德的幻想世界與謊言,而是要賦予他深刻的同情與理解,讓讀者感受到古爾德的生活並非無意義:儘管他無法與現實生活接軌,但他對自我價值的渴望是無比真誠的,一如這座城市的每個人。

那也是米契爾在《紐約客》發表的最後一篇文章。此後,米契爾依然每天去上班,認真採訪、寫作,雜誌社也持續發給他薪水,但他卻沒再寫出過一篇文章,直到90年代中期才停止給他薪水——這件事又成為《紐約客》多麽重視作家的一個傳奇。(多年以後,米契爾說,關於古爾德的啟示是,那是在說很多人自不量力的故事,而他自己就是其中之一。)

但米契爾和同僚多年來播下的種子已然開花。他停止寫作的第二年,1965年,《紐約客》出現另一篇劃時代的非虛構經典:卡波帝(Truman Capote)描寫一起堪薩斯州農場一家人被謀殺的報導《冷血》(In Cold Blood)。卡波帝此前已寫出改編成電影的名作「第凡內早餐」,他的這篇紀實報導文章分四期刊登,結合記者調查技巧與小說手法,運用人物心理描寫與場景重現的方式,創造了他所謂「非虛構小說」(nonfiction novel),再次重新定義了新聞寫作與文學之間的界線。

在60年代中期,不只在《紐約客》,而是在許多雜誌刊物都出現這種非虛構寫作風潮,尤其是幾位作者在當時與後來都成為美國文壇的最重要作家,如諾曼梅勒(Norman Mailer)、瓊迪迪安(Joan Didion)、湯姆伍爾夫(Tom Wolfe)等。他們都能左手寫小說,右手寫報導,並將文學的技巧與想像力灌注在現實的報導中。到了70年代初,他們掀起的這個浪潮被稱為「新新聞主義」(New Journalism)。

當然,某個意義上,他們都是受到更早之前《紐約客》的影響。當代非虛構寫作大師約翰麥克菲就曾說:「當「新新聞」記者上岸時,米契爾早就在海灘上迎接他們了。」

新時代的挑戰與轉型

在60年代,《紐約客》可說是全美最有影響力、也在商業上最成功的雜誌之一。在70年代,聲勢開始下降,到了80年代前半,不論發行量或廣告收入都明顯下滑,甚至虧錢。

畢竟,美國時代精神已經出現巨大的改變。華爾街成為紐約的主要大街,媒體產業有了劇烈變化,MTV的視覺主宰了娛樂文化。一切曾經凝固的事物逐漸煙消雲散。

1985年,擁有康泰納仕(Condé Nast)媒體集團的大亨紐豪斯(Si Newhouse)收購《紐約客》,兩年後撤換擔任總編輯超過30年的蕭恩——那一年他正好80歲了。這個動作在雜誌內和媒體圈都引起很大風暴,超過150位編輯與作家聯署公開信聲援蕭恩,不少人辭職抗議,甚至上了紐約時報頭版。

但他們無法力挽狂瀾,其實許多人也早已批評《紐約客》成為蕭恩和他的老友俱樂部,早已不合時宜。雜誌進入第三任和第四任總編輯Robert Gottlieb與Tina Brown的時代。

新任總編輯Robert Gottlieb原為出版社Alfred A. Knopf的總編,編輯過Toni Morrison、Robert Caro等文學和非虛構作家巨擘的書。雖然一開始遭遇許多質疑,他大致上還是堅守《紐約客》的風格,但鼓勵更簡潔的文風,並開啟更多大眾文化的題材,包括影視、流行音樂、乃至體育專欄,也加入了更多有關政治、經濟、科技,尤其是國際議題等方面的報導,他最後一位邀請加入的資深國際記者David Remnick就是如今的總編輯。

這段期間,發行量雖從1987年的56萬本增加五年後的62萬本,但讀者年紀明顯老化,廣告也不斷下滑,每年持續虧損。過去,《紐約客》以高雅文學和深度報導成為媒體界的皇冠,但這也意味著他們過於高尚和封閉,並可能面向文化精英讀者。蕭恩留下的問題並沒有被解決。

紐豪斯決定做一個更大膽的決定:在1992年把時尚雜誌《Vanity Fair》(浮華世界)總編輯Tina Brown找來擔任總編輯。

Tina Brown後來曾寫說:「《紐約客》已變成適合讓人稱讚而非讓人閱讀的雜誌。」她的目標是將這本老牌雜誌帶入新時代,吸引更多年輕讀者、內容更加多元化且更有時尚感。對她來說,這在某程度上也是回到《紐約客》的早期樣貌:創辦人羅斯對雜誌的定位就是更活潑風趣、有時有點粗俗的。

執掌過時尚媒體的Tina Brown改變視覺風格,讓封面設計更活潑大膽,並在雜誌內加入攝影作品(資深攝影師Richard Avedon成為《紐約客》第一位正職攝影師)。她尤其擅長操作聳動的封面:就在她來《紐約客》9個月前,《Vanity Fair》出現一個舉世嘩然的封面:懷孕的黛咪摩兒裸照。Tina Brown上任《紐約客》的第一個封面(1992年十月)是一名龐克男子坐在中央公園的馬車上,整個封面色彩鮮豔,顯然就是一個和過去風格斷裂的宣言。她也曾找知名漫畫家Art Spiegelman畫過一個正統猶太教男人親吻一個黑人女子的封面,也引起許多爭議。

在內容上,則更關注流行文化、影視,尤其強調與新聞時事對話——這和蕭恩有著根本上的區別:蕭恩希望他們的文章是有超越時間的不朽性,但Tina Brown卻更著重「時效性」,畢竟這是一本週刊。她甚至成立公關部門,將每期雜誌送到有影響力的手中。她說:「我希望這本雜誌能走出抽屜,躺在咖啡桌上,成為人們討論的對象。」

這一切的確成功地使這本從二戰前就誕生的刊物重新成為文化與新聞的熱門話題。不過,雖然Tina讓銷售量大為增加到每期發行超過80萬本,但由於高額支出,雜誌還是賠錢,據估計1993年虧損約三千萬美金。

1998年,Tina Brown辭職。雜誌迎來百年來史上第五任總編:David Remnick。Remnick曾是《華盛頓郵報》駐莫斯科特派員,1994年以《列寧的墳墓》一書贏得普立茲獎。他的信念是:「我們不是報導今日發生的事,而是報導今日真正重要的事。」他擔任《紐約客》至今已二十七年,讓這本雜誌在數位時代依然充滿活力,依然具有無比的影響力。

在數位浪潮中書寫文化精神

從90年代末跨入新世紀至今,媒體業,尤其是紙本雜誌,經歷這個媒介誕生數百年來從未有的天翻地覆變化。

新聞記者出身的Remnick接掌總編輯後,擴大國際和國內的調查報導。最具代表性的報導,莫過於Ronan Farrow揭露Harvey Weinstein性侵醜聞的系列文章,直接促成#MeToo運動的爆發,讓《紐約客》獲得普立茲公共服務獎。其他重要報導包括2017年,Jane Mayer報導副總統Mike Pence與極右宗教團體的關係,引發對白宮宗教保守勢力的關注。2020年,Ben Taub的報導〈Guantánamo’s Darkest Secret〉描寫一位無辜被囚禁的穆斯林男子長達14年經歷,贏得國際人權與新聞自由的廣泛讚譽等等。

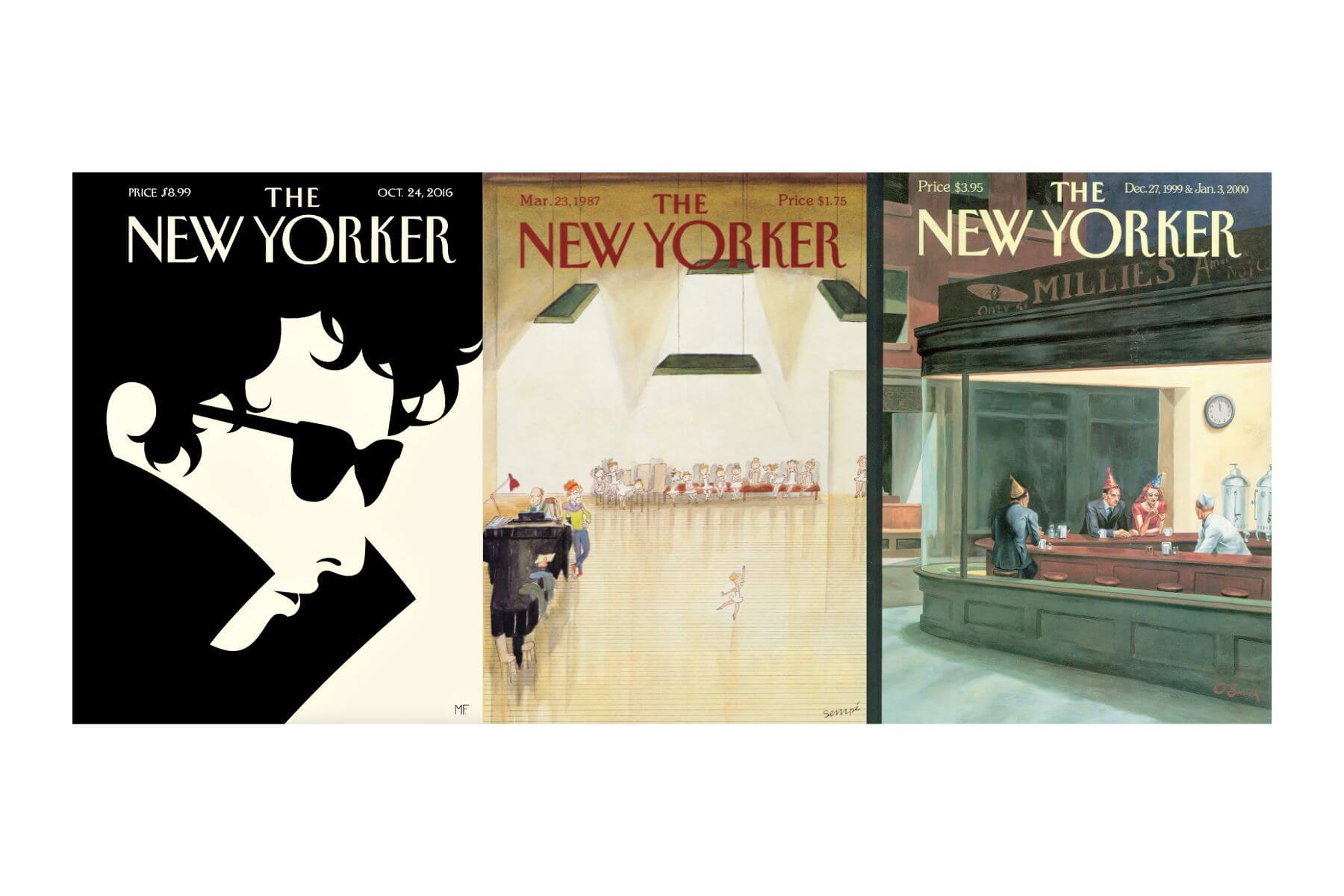

《紐約客》的封面設計是雜誌世界最知名的文化風景,百年來都是由插畫家創作,風格多元但具有詩意、暗喻性,和幽默感。早期Rea Irvin創作的蒙克先生(Eustace Tilley),奠定雜誌封面角色與視覺品牌,其後多位風格鮮明的插畫家陸續為其創作,例如Saul Steinberg、Maira Kalman、Roz Chast等。法國插畫家桑貝(Jean-Jacques Sempé)尤受台灣讀者喜愛,色彩柔和的畫風帶有童趣與哲思。他自1978年起開始為雜雜誌繪製封面,至今已超過百幅,代表作如1983年〈巴黎屋頂〉、〈單車與樹〉或〈音樂教室〉,也經常出現貓咪。

在David Remnick時代,更常將封面轉變成一種獨特的政治評論與時代註解。2001年911事件後,當期雜誌由Art Spiegelman設計一款沈重的全黑封面,但能隱約看出兩棟世貿大樓的輪廓,成為對9/11事件最沉默也最震撼的回應。2008年歐巴馬參選總統,被保守派妖魔化為恐怖主義份子,Barry Blitt繪製的〈The Politics of Fear〉,是歐巴馬夫婦兩人身穿激進裝扮,在橢圓辦公室握拳高舉,作為對保守派的一種反諷。2020年為紀念喬治·弗洛伊德之死的封面〈Say Their Names〉,插畫家Kadir Nelson描繪弗洛伊德身上多位美國歷史上的種族暴力受害者,將藝術與社會正義融為一體。2025年4月28日出刊的雜誌是回應川普上任總統一百天,封面是坐在牢獄中的自由女神,牆上畫著刻痕算著幾天可以出獄。

近年,《紐約客》也有不少中國議題和台灣議題。

一位在文化評論領域崛起的亞裔作者是樊嘉揚(Jiayang Fan),她以筆鋒犀利、觀察入微的長篇散文與特寫聞名,關注主題涵蓋中國政治、身分認同、移民經驗與自身罕病經歷,並因2020年對COVID-19與亞裔歧視議題的書寫而廣受矚目。查建英(Jianying Zha)自1990年代以來便不定期為《紐約客》撰稿,深入報導中國社會與政治議題。她的文章〈Enemy of the State〉(2007)書寫其兄查建國因民主運動入獄的經歷;〈Servant of the State〉(2010)分析作家王蒙在中國體制內的矛盾身份,並從文化角度探討政治妥協與文人角色。

最受台灣讀者關注的,是具台裔背景的學者暨文化評論家徐華(Hua Hsu)。他於2017年起撰寫文章,內容涵蓋音樂評論、亞裔身分、移民文化。2022年出版的回憶錄《Stay True》獲得普立茲獎,書摘也刊登於《紐約客》。

《紐約客》其他關於台灣的文章亦逐漸增加。政治性報導如2022年的〈A Dangerous Game Over Taiwan〉、2023年記錄記者隨美軍穿越台海的現場觀察〈Crossing the Taiwan Strait with the U.S. Navy〉,和2024年知名評論家 Ian Buruma寫的書評〈How to Start a War Over Taiwan〉。文化面向則包括2020年的文章〈Rereading Sanmao〉討論三毛作品並反思其文學意義,2021年有蔡明亮的報導,近年移居台灣的台裔美籍作者Clarissa Wei也撰寫多篇文章如2024年描述在台灣坐月子中心的經驗〈Life in a Luxury Hotel for New Moms and Babies〉。

《紐約客》的時代意義

還在人在看雜誌?

還有人讀長文嗎?

在這個資訊爆炸的數位時代,日報難以生存,週刊更是如此:《時代》週刊影響力大不如前,財經類的《彭博商業周刊》在2024年改為月刊,但《紐約客》卻仍然堅持週刊,且發行量來到史上最高峰。

當然,他們不是只有雜誌。《紐約客》很早開始數位轉型、發展數位訂閱制,訂閱人數也突破百萬。他們也積極拓展其他敘事形式,從Podcast節目到紀錄短片,並舉辦大型活動來創造實體體驗和媒體影響力。2000年,為了慶祝《紐約客》創刊75週年,首次舉辦年度盛事「The New Yorker Festival」,成為這本雜誌與城市文化、讀者群體互動的重要平台,結合講座、對談、現場音樂、電影放映與表演,邀請作家、藝術家、政治人物、學者與明星參與。從Zadie Smith、Margaret Atwood、Malcolm Gladwell、Patti Smith、喬納森·弗蘭岑(Jonathan Franzen)到Trevor Noah與Greta Gerwig,「The New Yorker Festival」可以說是雜誌的實體化與現場話,體現這本雜誌跨越文字界線的當代表達力。(電影《TÁR塔爾》開場就是凱特布蘭琪飾演的指揮家主角參與「The New Yorker Festival」論壇,主持人還是真實的《紐約客》編輯。)

在這個爭奪注意力的大競爭時代,Remnick認為,媒體的競爭力不在於速度,而在於深度與信任:「人們需要我們做最好的內容,而這比以往更為重要,因為我們活在一個充滿假訊息和垃圾,缺乏事實確認,也缺乏公正性的年代。」Remnick相信,「讓優秀的記者與作家說出困難的真相,比任何演算法都值得信賴。」

過去這一百年來,從世界大戰、政治經濟的轉型、價值與思潮的巨大流變,再到科技徹底顛覆了媒體邏輯與商業模式,一本週刊能夠不僅不斷與時代對話,並能在今日依然讓人興奮、讓人思考,這幾乎是沒有比這更艱難的事業。

《紐約客》從一本文人雅趣的週刊,轉變為美國公共知識與文學的基地與前線,並能用幽默化解無趣,用深刻對抗膚淺,用想像力抵抗平庸,以最好的虛構或非虛構的文學刻畫出時代的輪廓,確實是這個時代最偉大的雜誌。

如今我們的時代,幾乎是《紐約客》的一切對立面:快速而碎裂的資訊、刺激視覺(如短影音)大於深刻文字、追求輕薄短小和簡單答案,敵視智識的思辨,於是,整個社會越來越輕盈和思考貧血、意識型態越來越分裂,兩極化的衝突越來越嚴重。然後,演算法和AI來了,人類可以把思考的工作交給電腦了。

但《紐約客》並不放棄。在紀念百年的文章中,David Remnick寫道:「我們會堅持當初羅斯想像這個週刊所帶來的歡樂,但我們更會致力於這本雜誌隨著時代演進所形塑的豐富樣貌:一本具有紀錄和想像、報導和詩歌,能評論當下時事也能反映時代的刊物。不論是各種形式如數位、聲音和影像,我們都會更努力地增加這個媒體的重量、複雜性、論述、人性和智慧。」

在當下此刻,這每一個詞彙,可能都比百年前更缺乏也更迫切。

➤ 訂閱 VERSE 實體雜誌請按此

➤ 單期購買請洽全國各大實體、網路書店

VERSE 深度探討當代文化趨勢,並提供關於音樂、閱讀、電影、飲食的文化觀點,對於當下發生事物提出系統性的詮釋與回應