原來我們餓的不是食物,是愛——費雪《我的飲食歲月》:一本超越美食書的人生之書

M.F.K.費雪的經典自傳《我的飲食歲月》,以感官慧黠的散文,將飲食提升至生活與藝術的層次。她從童年寫起,透過難忘的餐食記憶,記錄個人口味的成長,交織著動盪年代的經歷、愛情的失落與生存的掙扎。費雪認為對食物的渴望,實為對愛與安全感的追求,書寫的不僅是美食,更是透過認真吃喝,腳踏實地活著的人生提醒。

「當我寫到飢餓時,我真正書寫的是愛,以及對愛的渴望。」——M.F.K.費雪

在瑞士,有三間餐廳讓我印象特別深刻:一間在洛桑附近的湖邊,另一間位於其後方、面朝伯恩(Berne)的丘陵臺地上,最後一間位於通往琉森(Lucerne)的路上,位於德語區。

當我們在一九三九年六月回到瑞士打包家具並關好百葉窗時,有天我們開車往琉森的方向去。當時,路邊有孩子們在兜售初開的阿爾卑斯玫瑰,花束被紮得又緊又醜,顏色就和那些小女孩臉上的紫褐色雀斑一樣。

馬爾特斯(Malters)是該地區少數不至於太過質樸和美麗的村莊。我們來到了祖姆克雷茲酒館(Gasthaus zum Kreuz),不知道韋伯夫人(Frau Weber)是否還記得我們,也不知道她那神經衰弱的女兒安妮莉(Anneli)是否還渴望至倫敦當飯店清潔員。最重要的是,不知道餐廳的小魚缸裡,是否還會有鱒魚在冰冷的水中悠遊。

韋伯夫人看起來儼然就是精力充沛的維多利亞女王,而且她的確記得我們。剛開始她還相當客氣,然後便問了我們一連串的問題,和我們握手,顯然非常歡喜。安妮莉也在,白皙肥胖的她仍懷抱著夢想,但這次她想去克洛敦(Croydon),好讓她得以改掉考尼克(Cockney)口音,變得文雅些。而鱒魚則在冒著氣泡的水中、隔著玻璃如梭地游著。

我們在那裡停留了好幾個小時,在吃喝中回憶往事,不敢相信我們之前竟然差點錯過了克雷茲酒館。

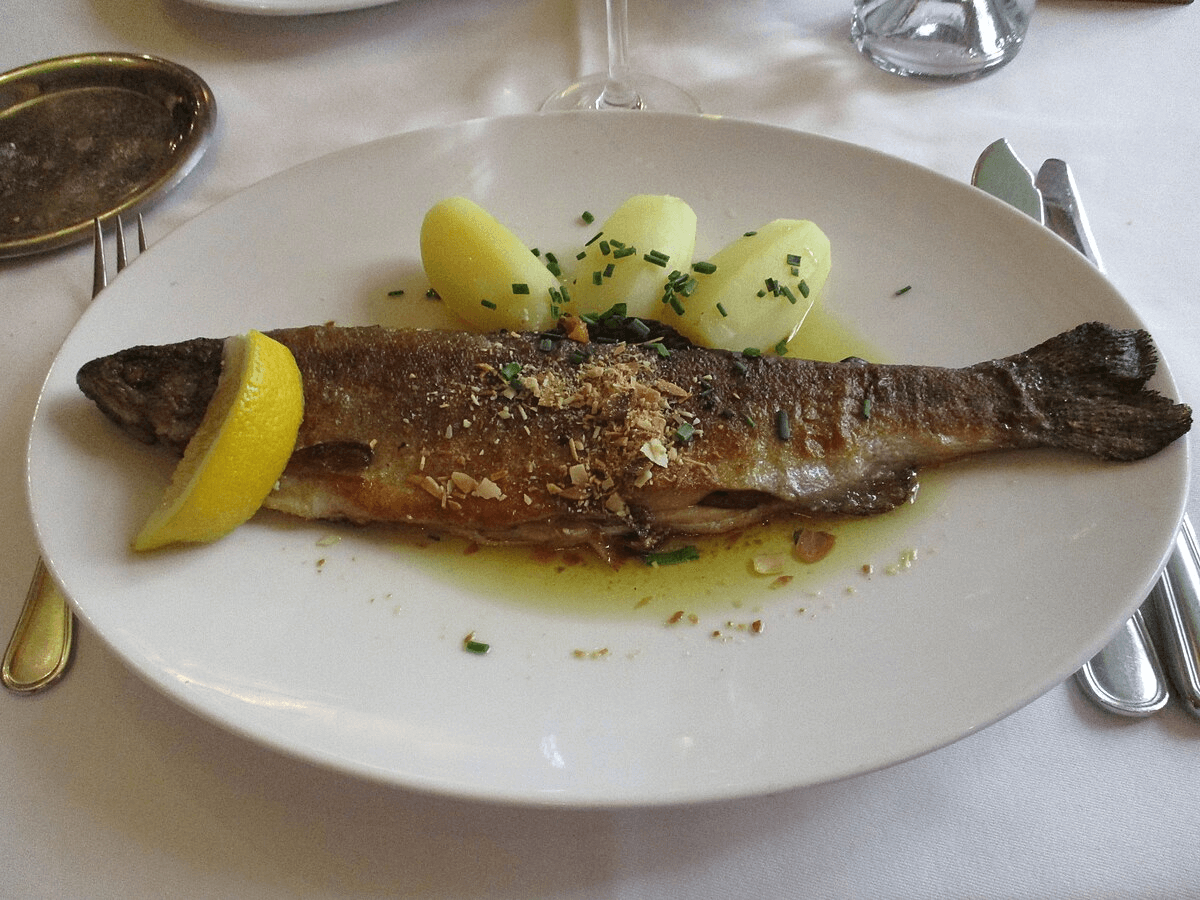

圖片來源:Kreuz Malters Hotel & Restaurant

圖片來源:Kreuz Malters Hotel & Restaurant

那是好幾年前了,當時我們和我的父母搭車在瑞士四處漫遊。因為前一晚所住的飯店裡有太多異常漂亮的廚房女僕,導致司機顯得精神不濟而迷了路。我們困惑地沿著和目的地完全無關的道路前進;所有人都飢腸轆轆,而且或許也都太客氣了。

最後我們說,看到酒館就停,怎樣的酒館都行。至少一定會有啤酒和起司。

皮埃爾(Pierre)忍住了一個哈欠,以致他的脖子有點發紅。過了大約一分鐘,我們來到了馬爾特斯這個小村莊中令人印象深刻的景點,就在瑞士德語區最不吸引人的建築物前方。

這棟房子有著尖尖的屋頂和許多小窗戶,但窗臺上完全沒有花,一樓的香腸店還隱約飄出血腥味。陰暗的樓梯從街道通往一條令人望而生畏的長廊。

我們想要繼續往前再找找。不過當時已經過了用餐時間很久了,我們又餓又覺得擠,滿腹牢騷。於是我請皮埃爾去看看這地方如何。

他又難受地打了一個哈欠,接著故作輕快地踏上了那座陰暗沉悶的樓梯。不出一會兒,他回來了,喜孜孜的臉上睡意全消,於是我們緩慢地爬出車子──只要廚房有東西給我們吃,我們一點都不在意他又在那裡發現了多少漂亮女孩。

人生霎時間變得美好多了。韋伯夫人熱情地親自帶我們來到古老但一塵不染的廁所,我們在一個繪有天鵝與淡紫色菊花圖案的琺瑯盆前洗漱,然後在一間滿是家庭照片的蜂蜜色松木小房間裡再次集合。椅子整齊地沿著長桌擺放,一旁還有櫥櫃和美麗的洛可可風格沙發。我們覺得很快樂,用味道奇怪且後勁強大的小杯苦味酒和彼此乾杯。

「什麼菜都好。」我們對韋伯太太如此說,同時滿足地靠在椅背上,等待店裡的香腸或沙拉上桌。我們看著在窗邊水缸裡悠遊的鱒魚,心想牠們真是奇怪且龐大的裝飾。

安妮莉進來了。她容貌姣好,但神情中透露出不滿。我們知道皮埃爾有一頓愉快的午餐可吃了。我們跟她聊到她顯然滿心熱愛的英國,就如同有些女人愛男人,或有些男人愛喝酒一樣。她將桌子布置好,接著便拿著一張網子和一個大盤子進來。她撈起一條鱒魚,抓住牠的尾巴,我們都還來不及摀起耳朵或向後一縮,她已經在邊桌上俐落地把魚腦袋給敲碎了。

我的母親往沙發深處一躺,無力地大口喝著她的苦味酒。在安妮莉把大約十條鱒魚敲得腦袋開花的同時,父親帶著一種病態的讚嘆低語著:「就是這樣!噢天啊,就是要這樣!」

她微笑著說:「您補用等胎久的。」然後便匆匆離開了房間。

與此同時,我們吃著各種奇特的香腸切片,味道出乎意料地清爽,一邊喝著產自當地的冰涼薄白酒。其他一切都不怎麼重要了。

德國香腸切片及起司盤皆為道地德式美食,在許多餐廳酒館都是必備前菜,不僅適合搭配德國啤酒,也適合搭配紅白酒飲用。(圖片來源:The Taste of Germany)

德國香腸切片及起司盤皆為道地德式美食,在許多餐廳酒館都是必備前菜,不僅適合搭配德國啤酒,也適合搭配紅白酒飲用。(圖片來源:The Taste of Germany)

過了一陣子,韋伯夫人和她的女兒一起進來,合力抬著一個長型的淺底銅鍋。她們小心地將它放下;安妮莉站在一旁喘氣的同時,年長的韋伯夫人掀起蓋子,她的白髮向上盤成一個高貴的髻,臉頰泛紅且透著溼潤的光澤。

只見鱒魚躺在鍋裡凝視著我們,眼睛看起來苛刻,但又不知怎麼地帶著些許仁慈。我們紛紛湊過去往鍋裡瞧,被我們此前從未聞過、最美妙的香氣吸引了過去。我們邊聞邊竊竊私語,這讓韋伯夫人眉開眼笑。她罵了那女孩一聲,只見女孩匆匆跑出房間,拿了白色小馬鈴薯和一大碗從花園摘來的碗豆拌熱奶油。她母親親自為我們分菜,然後便自豪地離開了。

無庸置疑,這是我們所吃過最美味的一道菜。我們知道,當時我們都餓了,所以就算食物不好吃也會吃得津津有味……但我們也知道,儘管如此,這道菜仍是我們吃過最精湛、最稀有的珍品。它的口感極度細緻,就像苜蓿一樣清新。

我們後來談論著這道菜,韋伯夫人也樂意告訴我們做法,但她的描述是如此含糊,現在我只記得把無鹽奶油燒熱,將香草丟下去泡在裡面幾秒鐘,加入鮮奶油,撒上一點紅蔥,然後放上魚,蓋上蓋子。我幾乎能夠看到、聞到、嘗到它。但我知道我永遠無法如法炮製,也許現在任何人都無法複製出這道菜。

飯後,我們吃了又大又香的草莓,還喝了更多的酒。我們想要用餐具櫃裡的瓷製高腳杯喝咖啡,這讓安妮莉覺得很有趣。但真正的主角是那道鱒魚,它比抵達琉森、比韋伯夫人的驕傲、比沮喪且滿心渴望的安妮莉更珍貴。我們認為,它就像灰彩窗或春天的來臨一樣珍貴。

我們後來又回去克雷茲許多次,而鱒魚總是一樣……一樣那麼珍貴。

我所記得的第二間餐廳,離我們以前住的房子不遠,就在沙泰勒聖但尼斯(Châtel St Denis),那裡的雪道良好、坡度也剛好,軍隊過去經常將學滑雪的士兵帶到那裡練習。那間餐廳叫做「十三邦飯店」(Hôtel des XIII Cantons)。

在那裡,我們認識了貝爾特(Berthe)小姐。她身材高挑,面容瘦削但精神飽滿;她的黑髮勾在耳朵後捲成奇怪的螺旋狀,這種風格在她的村莊已經漸漸不流行了。她的臀部寬而結實,低垂在雙腿上方;她總是穿著具有異國風情的海灘涼鞋,腳板扁平且非常長,啪嗒啪嗒地四處遊走。她是我所遇過最好的女侍者,無論是在歐洲還是美國。

在市場日或復活節這種日子,店裡樓上的用餐空間大約可容納五十人;但貝爾特總是獨自作業,而且也總是從容不迫。在冬天的某些日子裡,會有軍官們在餐廳裡調侃、調情、吼叫吵鬧,此時的她會比平常更加寡言。然而無論服侍什麼樣的人,她總是靈巧熟練,是我見過最公事公辦的女性。

她從不犯錯──無論有多少人敲著自己的空酒杯呼喚她,她永遠會在離開一張桌子以前確保盤子熱著、盤子上的食物在數不清的酒精燈上滾著冒泡。她穿著平底鞋飛快地四處穿梭,垂著大屁股沉著冷靜地工作,一心等著母親去世的那一天──到了那時,她就能放棄餐廳的侍者工作,轉而追求廚房的榮耀。

在此期間,夫人統治著寬敞樓梯的另一側,這條樓梯通往方方正正的松木餐廳,餐廳裡掛有鏡子、白色亞麻窗簾,窗臺上擺滿了醜陋、肥厚的秋海棠。

慕梭夫人(Madame Mossu)以她的鱒魚、青蛙腿,尤其是蝦子而聞名。這三道菜我已經吃過很多次了。某些堅守美食禮儀的人批評她的奶油煎鱒魚(truites meunières),因為她的魚總是像藍鱒魚那樣彎起魚身。有一次,我問貝爾特為何會如此。她只是聳聳肩地說:「那又怎樣呢?一條剛死的鱒魚在熱奶油中也會痛苦地掙扎。我承認,你也可以把它壓平。但媽媽希望讓它盡可能地感到舒服。」那就沒什麼好說的了。

奶油煎鱒魚是一道經典法國菜,做法是先將魚裹上麵粉,再用奶油煎熟。最後淋上焦奶油、檸檬汁和歐芹,味道細膩誘人。(圖片來源:維基百科)

奶油煎鱒魚是一道經典法國菜,做法是先將魚裹上麵粉,再用奶油煎熟。最後淋上焦奶油、檸檬汁和歐芹,味道細膩誘人。(圖片來源:維基百科)

蝦子的產季很短,所以慕梭夫人願意用極高的價格,收購男孩和老人們在無數的冰冷溪流中捕捉到的蝦。但是蝦子永遠供不應求,因此,來自日內瓦的外交官、伯恩的政治家,乃至每年至沙泰勒享受美食狂歡的粗獷牧羊人,都會提前預約帶殼冷蝦、鮮蝦清湯或海鮮濃湯。

來用餐的客人當中有一位將軍,每次用餐時總是不得不解開他的制服扣子,而桌子的另一端則坐著一位目光炯炯有神的中尉,心想老天為證,總有一天他也要成為將軍。有一次在諸聖節,有三位身穿全黑工作服的農民來用餐,其中兩位安靜滿足地享用餐點,第三位則起身唱了一首山歌。現場沒有人刻意聆聽,但人人都聽見了;也許我們都還記得他那嚴肅而平靜的臉因著節慶暢飲而發紅的樣子,以及在唱完歌之後他坐下來擦拭嘴唇、我行我素地把一塊鱒魚放進嘴裡的姿態。那時,除了所有的外交官等賓客,還有一些餐廳的長期食客:有一名高挑美麗的女孩,總是打扮得像巴黎時裝模特兒,她每天晚上都會和屠夫及慕梭小姐打牌,然後靜靜地離開;還有一位跛腳的藥劑師,他靠著旺盛的生命力,讓自己四度成為鰥夫;以及一名乾癟、刻薄、悲傷的老婦人,如果當地有圖書館的話,她八成就是圖書館員。

某天晚上,一名頭戴黑色假髮、個子嬌小的女士走了進來,並逕自走到通常為軍人保留的長桌旁坐下。接著,一群奇怪的家僕跟著坐在她對面。其中一名女人看起來宛如每天從十點到兩點都在聽打的記錄員;她的頭髮像一坨泥巴,而且她可能是那位女士的「陪護」。家僕中,另一名是個嘴唇過薄的輕浮男子;另外兩個則是可憐且精疲力竭的女傭,眼神刻薄,皮膚鬆弛;最後是一位健壯、傲慢的年輕司機。貝爾特以一貫的敏捷幹練,迅速地服侍這群背景各異的人。她似乎對於整體情況了然於胸──首先,她為那位年長女士奉上一只酒杯和一大瓶布滿灰塵的特級干邑白蘭地,老婦人匆忙地為自己倒了一杯,手上每一顆髒兮兮的鑽石都在顫抖。接著,貝爾特給其他人便宜的酒,他們一言不發、如飢似渴地喝著酒,完全沒有看女主人一眼。

貝爾特接著端來一大盤扭曲的鱒魚,放在老婦人面前──此時,老婦人已經喝了五、六杯酒了,於是她開始將魚挖到其他人遞過來的盤子上。我們都試著不去看他們,但這些可憐的人們拿著餐具對魚又切又戳,直到每個盤子上都整齊地堆著一堆魚刺,嘈雜聲才終於停止了。

假髮老婦人再次拿起她的酒杯,將白蘭地一飲而盡。僕人們站了起來,而她審視著每個盤子,上面堆滿了瑞士最好的鱒魚,無骨且細緻。她終於點點頭,於是那名陪護、尖嘴薄舌的祕書、兩名女傭和那名司機拿起了自己的盤子,踏出門外並走下石階離開了。

從貝爾特的長臉上看不出任何表情,不過她耳後的小鬈髮輕輕地震動著。

「好奇心讓我的腸子不太舒服……失陪一下。」我先生說。幾分鐘後,他帶著一堆消息回來了:那五名嚴肅的家僕,彷彿在舉行某種淫穢的彌撒,他們魚貫走到士兵紀念碑前的小廣場,並且在三輛巨大的古董豪華轎車旁停下腳步。每輛車裡都有三到四隻虛弱嬌小的墨西哥狗,那種無毛又抖個不停的狗,牠們在窗邊吠叫但聲音微弱。這些人餵食牠們後,在冷冽的寒風中站了一會兒,不發一語。

然後,他們又回到餐廳裡吃香喝辣。那名祕書不帶感情地向陪護和其中一名不那麼陰沉的女僕調情,司機則傲慢地環顧四周。假髮老婦人吃得不多──然而隨著夜越深、白蘭地使她暖和起來,她偶爾會露出微笑,並且和貝爾特聊到她離開瓜地馬拉的這三十年來有多麼冷。

她讓我想起庫恩先生(Monsieur Kuhn)的妹妹,我鮮明記憶中的那三間瑞士餐廳中,庫恩先生的是最後一間。

庫恩先生在居利經營城市與葡萄飯店(Hôtel de Ville et du Raisin),就在洛桑附近的湖邊。他為人安靜,有著一雙憂鬱的眼睛和苦瓜臉。這世界上他唯一在意的事情,就是釣鱸魚和烹煮他的戰利品。

飯店本身就和它的主人一樣,古怪且神祕,挑高的大廳寒氣逼人,彌漫著潮溼的空氣,廚房寬敞龐大,卻完全看不出有火光或繁忙的跡象。用餐空間平淡無奇,總是空蕩蕩的,而我們所處的餐室是一個奇怪的長形房間,中間有一個大火爐,灰暗的牆面掛著當地的葡萄酒廣告,精美的咖啡機上放著一只花瓶,裡邊插著一朵紙玫瑰。

庫恩先生會從死氣沉沉的廚房,將他那令人驚豔的魚排送到蒼涼、煙霧彌漫的房間。一接到訂單,他便把被敲昏的魚活生生地片成魚排。魚排大約三英寸長,末端總會留下一小段酥脆的魚尾。

在我們光顧庫恩先生的餐廳一年多之後,他才靦腆而緩慢地走進餐室,而當我們向他道謝時,他會邊鞠躬邊跟我們握手,同時擠出勉強的微笑。他那布滿皺紋的苦瓜臉總是憂鬱而疏離,讓我們覺得打擾他而深感抱歉。

他的妹妹和他的妻子就不一樣了,她們後來甚至有點太喜歡我們了。一開始,我以為她們兩人是親姊妹:因為她們看起來都如少女一般,以至於我們不敢相信其中一人嫁給了庫恩先生──雖然他本人看起來完全不像會涉入同居這種麻煩事的人。我們過了好一段時間才知道,個子較高的是他的妻子。

她非常瘦,而且她身上的某些特質彷彿來自某幅畫作,而且是艾爾‧葛雷科(El Greco)的畫作。她的眼睛比一般人類的眼睛還大,往上吊且向外斜;她的唇色蒼白美麗。她的臉色暗沉,可能是因為肝病,不過給人一種神祕的色彩。她總是穿著一身黑,每當她拿起滋滋作響的大盤子時,她的纖細長手就像是在摘取令人厭惡的樹葉一樣。她的聲音輕柔動聽,而且身上種善良高雅的特質,所以我一向待她很和氣。

El Greco(1541-1614)畫作《Mater Dolorosa》(圖片來源:維基百科)

El Greco(1541-1614)畫作《Mater Dolorosa》(圖片來源:維基百科)

她先生的妹妹米琪(Mitzi)則截然不同。她個子嬌小,雖然臉很瘦,但整個人看起來卻很臃腫,皮膚白皙而厚實,總覺得會把皮下注射針給弄彎。她頂著一頭鼴鼠顏色的頭髮,並且精心捲成少女風格的大澎頭,一雙手細緻又美麗。她也經常穿著一身黑──但她的毛衣上有金色的線,裙子是粗絨布料。

庫恩夫人對這位小姑的喜愛遠勝於人之常情,並將所有輕鬆的工作都留給了她,自己則扛起了所有的粗活。

有一次,我們帶米歇爾(Michel)到城市與葡萄吃飯。他是那種個子矮小、有男子氣概、像狐狸般狡猾的法國人,似乎生來就戴著貝雷帽,也像是隨時準備好射隻野豬、與人上床的人,或者脫口就會說出一些看似風趣、但細想後卻不太對勁的話。他對庫恩小姐視若無睹。

另一方面,庫恩小姐卻因他心頭小鹿亂撞。她輕挪慢移、嬌聲軟語地走近,然後以前所未見的姿態放下我們的麵包盤,接著又再次微笑。

我們在吃完美妙絕倫的魚排後,又喝了一些酒。庫恩夫人在廚房附近的陰冷角落探頭探腦,眼看可憐的小姑又焦急又苦惱,大大的深色眼睛滿是痛苦神色。我們付了帳單,冷酷無情地踏上歸途,準備回到自己的日常生活。

正當我們要上車時,庫恩小姐抓著一束初開的野水仙追了出來,將花束胡亂塞進米歇爾手中。

「夫人,當中有一些是給您的。」她說。但她眼中只有他,以及他端正的貴族氣質與他的肉體魅力。然後她跑回門口刺眼冷冽的燈光下,靠在石頭旁,用她彆足的瑞士法語說:「噢,你太迷人了,太迷人了……」

米歇爾突然冒了一陣冷汗,用花束擦拭他的額頭。「我的天!」他大叫。

我們盡可能地快速離開,留下那名靠著石頭的可憐人兒,伴隨著夫人隔著彩繪玻璃凝視她的眼神,以及小魚排的繞樑餘味。

然而,當我們於一九三九年的六月再次造訪時,一切都不一樣了。夫人纖長的手托著麵包盤,眼淚撲簌簌地從她臉上滑下。米琪住院了。「唉,她再也不是以前的她了。我的小心肝再也無法像從前那樣體貼、純真了。」那女人說。她的雙眼就像西班牙肖像畫中的人物那樣死氣沉沉且憂心忡忡,直盯著灰暗牆面上的葡萄酒海報。「人事全非,一切都不一樣了。」

她朝著陰冷潮溼的廚房走去,深深為悲傷所困;我們則坐在餐室裡,覺得既孤單又害怕。不過魚排還是一樣美味。當庫恩先生自廚房出來、驕傲地朝我們微笑時,我們瞬時遺忘了他那愚昧的妹妹與自己到訪的緣由,只記得有些菜餚、有些人將永垂不朽──我們滿懷感激地銘記在心,就像此刻的我也不曾忘懷。

本文摘錄自《我的飲食歲月》/M.F.K.費雪 著.二十張出版

作者簡介|M.F.K.費雪(M.F.K. Fisher,1908-1992)

瑪麗.法蘭西絲.甘迺迪.費雪(Mary Frances Kennedy Fisher)。一九〇八年七月三日生於美國密西根州,成長於加州惠提爾。在就讀多所加州與伊利諾州的學校之後,她與第一任丈夫亞勞.費雪(Al Fisher)一同前往法國,進入第戎大學就讀,三年期間奠定對於法國料理的認識乃直至美食的深刻見解。完成大學學業之後,費雪回到美國開始嘗試寫作,她的第一本書《即刻上菜》出版於一九三七年,讓她開始以美食家與作家為人所知,該書更被詩人W.H.奧登譽為「二十世紀最優美的散文」。

著有三十五本書,對眾多飲食文學寫作者產生深遠影響,經典作品如《牡蠣之書》與《如何煮狼》皆寫於二戰的艱困年代。費雪一生經歷過三段婚姻,其中第二任丈夫迪爾文.派瑞許(Dillwyn Parrish)為她一生摯愛,但派瑞許卻不幸早逝;一九四三年,費雪於孕中完成回憶錄《我的飲食歲月》,寫她童年的成長軌跡,以及在第戎與瑞士的生活歲月,滿懷情意地呈現了她的私人生活,也首次闡述了她書寫飲食的初心。五〇年代末至七〇年代,費雪的生活中心轉移到法國普羅旺斯,在該地區的生活經歷讓她寫成兩本書並於一九八三年集結為《普羅旺斯的兩座小鎮》。除此之外,費雪亦創作小說、兒童讀物,並譯有十八世紀美食家布里亞-薩瓦蘭的《味覺生理學》。

一九七〇年,費雪定居加州艾倫谷,此地成為她的好友與許多飲食作家的聖地,而她持續在此讀書寫作,直到一九九二年在長年與帕金森氏症奮鬥後逝世。同年,費雪獲選為美國藝術與科學學院以及美國藝術暨文學學會終身成員。

《即刻上菜》、《牡蠣之書》、《如何煮狼》、《我的飲食歲月》、《美食家的人生字典》為費雪寫作之精華,於一九五四年集結成《飲食之藝》出版,並於一九九〇年入選詹姆斯.比爾德基金會食譜書名人堂,至今仍不斷再版。

➤ 訂閱實體雜誌請按此

➤ 單期購買請洽全國各大實體、網路書店

VERSE 深度探討當代文化趨勢,並提供關於音樂、閱讀、電影、飲食的文化觀點,對於當下發生事物提出系統性的詮釋與回應。