台灣麵食文化史:從古早味麵條到家庭水餃,《媽媽吃魚頭》重現台灣飲食記憶

《媽媽吃魚頭》是飲食學者陳玉箴充滿深情的個人書寫。她從童年家庭餐桌上的豐富菜餚出發,回溯母親的廚房身影,並藉此探究台灣飲食文化的變遷。透過食物,作者串聯起個人的成長歷程、家族的溫馨回憶,以及台灣不同世代的文化傳承。

麵食、水餃、酸辣湯

我很愛吃麵。有多愛吃?在留學時期住在荷蘭的三年中,我用電鍋煮飯不到十次,但煮麵倒是煮了上百次。

剛開始研究臺灣菜時很常聽到一個說法:臺灣是在二戰之後才開始吃麵食。「愛麵族」如我心中當然對此大感疑惑。這個「麵食」指的是什麼?包子饅頭?麵包蛋糕?還是麵條麵線?除了麵條,我愛吃的綠豆椪、漢餅、麵茶,不也都是麵粉做的嗎?這些食物不都是阿公阿嬤時代就有的「古早味」嗎?怎麼可能到戰後才出現?

如今,我已經可以確定,即使麵包、蛋糕是在日治時期興起、一九七○年代後才普及,但其他食物都可以溯及更早。即使不能說普遍,但至少在臺灣是有跡可尋的。

麵條如豆菜麵、擔仔麵,最晚十九世紀下半就已現蹤臺灣。更有文獻說明,中國華南地區十九世紀就有很高的麵粉消費量,若探究福建飲食文化,的確也有不少麵食,隨著移民流轉到東南亞地區,成為所謂「福建麵」,更不要說長輩做壽時會吃的麵線,雖然臺灣仍以稻米為主食,但人們對麵條類並不陌生。

我之所以愛吃麵,或許是因為從小常吃吧。

小時候,早餐雖大多吃稀飯,但假日時也會到巷口的豆漿店,買蛋餅或一盒盒裝好的涼麵。滿滿的小黃瓜絲、黃色油麵與麻醬,熱天裡總肖想著能一口氣吃上兩盒。

週末中午,我家也常吃麵。長大當煮婦之後很能明白為何如此,因為煮一鍋麵比煮一餐飯簡單多了!日常煮一餐給五個人吃,至少要備四樣菜,但煮麵只要一鍋就可了結。媽媽每天煮豐盛的菜飯,一餐幾乎都是六、七樣菜,到了星期六,大家上班、上學半天回家,中午煮一餐比較簡單的麵,不但能快速填飽肚子,也可以稍作放鬆。

媽媽通常煮的是什錦湯麵,湯鮮麵甜,加入多種蔬菜、肉片、蛋,特色就是「料好又超大鍋」,十人份電鍋內鍋裝得滿滿當當,而且每回菜料都不同,甚至還出現過鮮干貝這種高檔食材。

加入許多不同食材一起煮成的湯麵,是台灣許多家庭的簡單美食。

加入許多不同食材一起煮成的湯麵,是台灣許多家庭的簡單美食。

麵食不僅菜料自由又奔放,麵條本身也有多種選擇。例如,從柑仔店買的雞蛋麵、爸媽故鄉臺中的「永豐麵」,還有黃色的油麵,此外,麵條本身也有不同口味、用途供選擇。我的一位表姊結婚後搬到臺南,常常寄整箱鹽水意麵給我們,收到的那一陣子,我們幾乎每週吃意麵。這些麵風味各不同,乾麵、炒麵、湯麵也有合適搭配的不同麵體。

獨自在荷蘭留學時,沿襲此風,我也喜愛去超市採購各種風味的麵條,意麵、烏龍麵、白麵,再搭配大量青菜與印尼辣醬,就是快速滿足的一餐。

不過,論到要快速上菜,水餃比煮麵還要快。

研讀早期飲食文學作品時,由於當時的作家大多來自中國北方,因此經常寫到餃子,如劉枋就曾多次提到「好受莫如倒著,好吃莫如餃子」這句家鄉話,她自己則說「見了餃子不要命」。在她筆下,不僅餃子皮作法講究,餡料也會用上豬肉、蝦、海參、羊肉或牛肉等,並搭配冬瓜、筍丁、大白菜、韭黃、茴香。傅培梅也在書裡提到,她的丈夫最喜愛黃魚餃子。這些描寫每每讓我垂涎欲滴,好想吃看看這些特別的餃子。

餃子的確變化多端,孩提時代,在家包水餃也是非常盛行的活動,當時沒有這麼多水餃品牌或水餃店,而且在家包餃子一點也不難,水餃皮在市場裡即可購得,且各家可以創造自己喜歡的口味,大人小孩共襄盛舉。

我家的水餃是最受歡迎的基本款:高麗菜肉水餃。雖然沒有書裡寫的眾多神奇口味,但簡單即美味。而且最重要的,是家人一起準備餐點的過程。

要包水餃的那一天,媽媽自市場買回兩落水餃皮及新鮮絞肉,將高麗菜切細絲、絞肉醃製後,呼喚大家來一展身手。小孩們於是圍在桌旁,媽媽則邊包邊巡邏,看我們哪個包得不好,同時跟我們說笑聊天。圍著圍裙的媽媽,或衣服上沾了些水餃皮的粉,或製作餡料時沾上的些許蔥屑,記憶中她總是神采奕奕,真的好美。

其實準備水餃的料不難,真正影響好吃的關鍵是調味,媽媽試了多種配方,雖然比起外面賣的水餃來說經常偏淡,但更可以保留高麗菜絲的甜味,豬肉又新鮮又粉彈實在。

包水餃是常見的家庭活動,而每個家庭的水餃配方都各自有特色。

包水餃是常見的家庭活動,而每個家庭的水餃配方都各自有特色。

媽媽包的水餃延續她做好、做滿且餓不得人的一貫風格,絕對碩大無比,小小一圓水餃皮擠塞入海量餡料後呈現膨大狀態,僅有小小空間可以黏合,勉強可捏出一些餃皮的花樣。神奇的是,這樣飽滿到極限的水餃,下鍋後竟然很少破掉,顆顆碩大健全。

包好後通常已接近中午,水餃可立刻下鍋,午餐就是現包新鮮大水餃。搭配自己調的蒜末醬油香油,一早上的努力幾乎是一餐清空,整套流程更豐富了我們的週末假日。

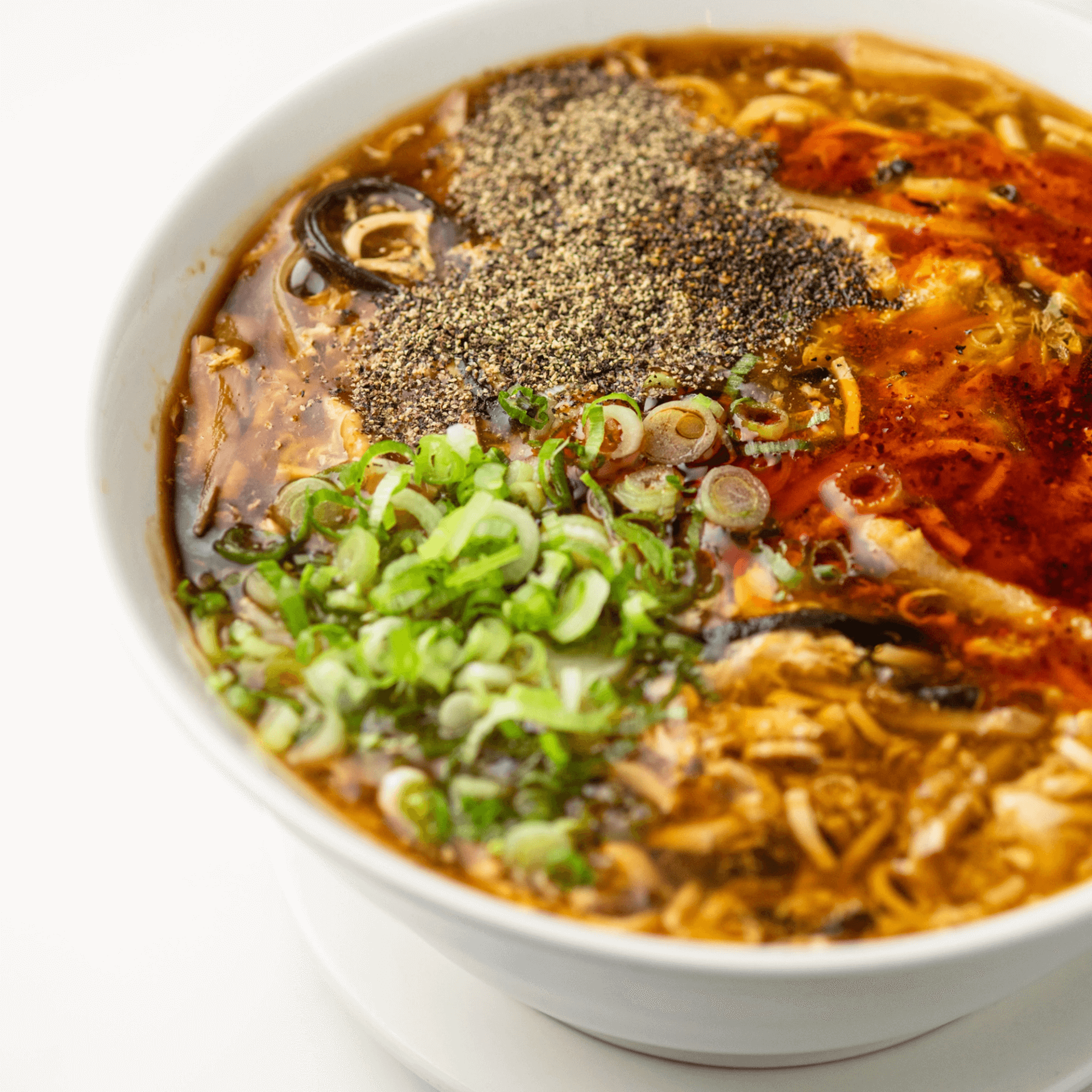

單吃水餃不夠,經常還要配碗湯。許多水餃店、麵店會提供湯品,諸如貢丸湯、豆腐湯、酸辣湯、蛋花湯、餛飩湯等等,其中,酸辣湯需較為費工烹煮。

麵店的酸辣湯作法各不相同,有些僅是加入少許菜料但施以厚重勾芡,很容易燙口,喝完感覺肚裡增加了不少澱粉;也有些店家在調味上揮灑了濃厚的胡椒與醋,一入口很酸很辣很過癮,吃完卻口乾舌燥,嘴裡好似留下滿滿調味料。

有些家庭吃水餃會配酸辣湯,有些則會搭配玉米排骨湯,每個台灣人都有自己的習慣吃法。(圖片來源:鼎泰豐)

有些家庭吃水餃會配酸辣湯,有些則會搭配玉米排骨湯,每個台灣人都有自己的習慣吃法。(圖片來源:鼎泰豐)

我們在家裡吃水餃不一定會配酸辣湯,比較常搭配玉米排骨湯,或是快煮濃湯包,但媽媽不時也會費心準備一鍋。

自家烹煮絕對和外面館子裡的不一樣,一定滿滿的料,紅蘿蔔、豆腐、木耳、竹筍、雞血或鴨血,全部都要切細,添上薄薄勾芡、較淡的調味,要酸要辣,家人們可以自行再做調整。

我的口味較重,一定會加上烏醋再狂撒白胡椒。邊吃水餃邊舀一口湯來配,或直接把水餃加進湯裡變成酸辣湯餃,都非常美味。

下麵條、煮水餃、煮酸辣湯不難,但現代家庭好像愈來愈少人做這些了。

本文摘錄自《媽媽吃魚頭:臺灣飲食學者的家庭餐桌小史》/作者:陳玉箴.聯經出版

作者介紹|陳玉箴

國立臺灣師範大學臺灣語文學系教授。著有《「台灣菜」的文化史:食物消費中的國家體現》、《飲食文化》、《大碗大匙呷飽未?一定要知道的臺灣菜故事!》、《聽布拉格唱情歌》等書。

➤ 訂閱實體雜誌請按此

➤ 單期購買請洽全國各大實體、網路書店

VERSE 深度探討當代文化趨勢,並提供關於音樂、閱讀、電影、飲食的文化觀點,對於當下發生事物提出系統性的詮釋與回應。