從《火燒紅蓮寺》到法國藝術片:日治時期台灣菁英的觀影品味如何轉變?

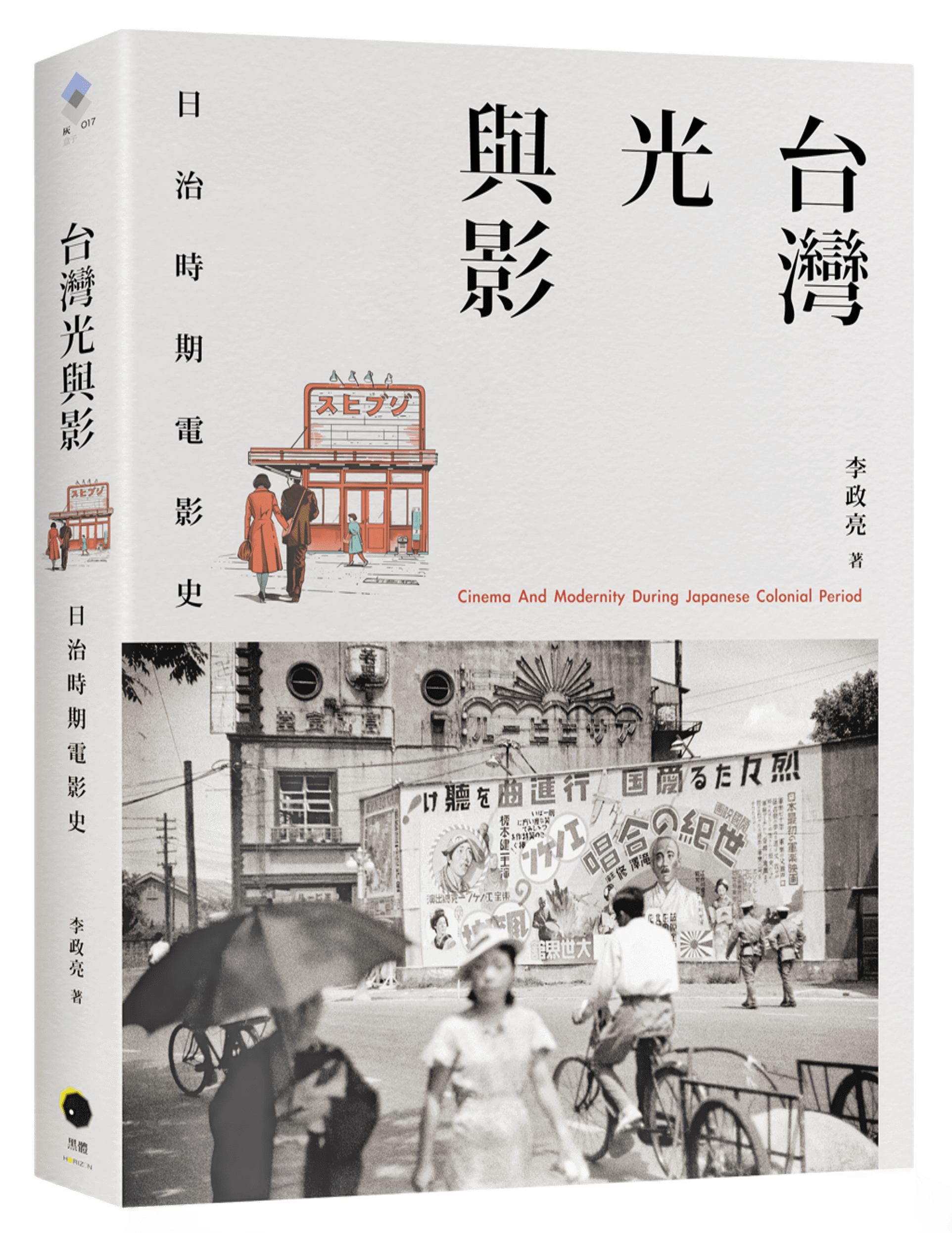

《台灣光與影:日治時期電影史》詳實爬梳了1895年至戰終的日治時期台灣電影史。從殖民宣傳、吳鳳神話的塑造,到上海電影熱、有聲電影的興起,以及戰爭動員與大東亞共榮圈的影響,全面揭示電影如何作為帝國工具與在地文化交織的產物,形塑台灣社會與世代認同。本文摘錄自該書第十章〈1930年代教養階層的洋畫至上主義〉。

台灣年輕世代觀影品味的改變

在台灣電影生態劇變的時代裡,對台灣人來說有何意義?

台北映畫聯盟的會員快速增加,《台北映畫聯盟會報》與《映畫生活》部分期數刊載了新入會會員名單,名單裡幾乎全是日本人為主。隨著刊物發行與活動舉辦,漸漸也有極少數的台灣人加入,例如蔡珍燿、王友亮、陳正中、張國敏、吳應龍等,不過,因並未附上就讀學校或職業等基本資料,無法由此找出更多相關訊息。然而,有兩位是可以確認身分者的一是《台北映畫聯盟會報》1932年4月號裡的徐慶鐘,二是《映畫生活》1932年6月號的許丙。

徐慶鐘,1907年出生,1928年台北高等學校畢業,而後進入台北帝國大學。他加入台北映畫聯盟的時間點,也就是1931年剛畢業,進入台灣總督府農業試驗所工作的階段。從現存的資料裡,我們無法得知徐慶鐘對電影的喜愛程度與類型,不過,在其他人的回憶錄裡,卻可以看到台北高校學生的觀影紀錄以及年輕教養階層觀影品味的改變。1925年台北高等學校設立高等科(1926年遷入古亭町的新校舍,也就是今日的師範大學),包含台北高等學校在內,全日本共有38所高校,由於高校學生幾乎都全數進入帝國大學,因此有「最終不是博士就是大臣」的說法,顯見其社會地位。台北高校是台灣菁英學生齊聚之所在,不過,錄取率極低,1926年僅僅3%,最高的1931年也不過是23%。存在短短20年的台北高校有相當多的傳奇,例如學生都被當作成人對待,講求自由教育、尊重學生個性,邋遢叛逆的「敝衣破帽」傳統也能被接受。當時高校生大多得以免試進入帝國大學,較無升學壓力,精力轉向廣泛地閱讀,在自由閱讀中建立自己的知識世界。此外,每年校慶的紀念祭,學生們編劇表演的戲劇更是年度盛事。就是在這樣的環境下,培養學生多方面的興趣與品味。楊基銓1934年到1937年就讀期間,就已涉獵相當多樣的小說與電影。他印象最深的是西洋電影《會議在跳舞》(会議は踊る,Congress Dances,1931)、《仲夏夜之夢》(真夏の夜の夢,A Midsummer Night’s Dream,1935)等,此外,也喜愛日本武俠片。《會議在跳舞》是德國電影,1934年9月在新世界館上映,《仲夏夜之夢》則是美國好萊塢華納出品的電影,1936年5月在國際館有上映紀錄。台灣第一位女記者楊千鶴在回憶錄當中也提到,好萊塢女明星迪安納.達嬪(Deamna Durbin)主演的電影《為音樂瘋狂》(Mad about Music,1938)大轟動,主題曲〈騎單車吹口哨〉更是風靡一時,電影裡主題曲隨主角與一群年輕女性騎著自行車齊唱。這部電影1939年1月在第一劇場上映,流行歌、女性主題、電影、豪華電影院,典型的都會文化元素。附帶一提,雖非教養階層,大稻埕女給、藝妓也愛看西洋愛情電影,其理由是外國人戀愛很乾脆,日本電影裡的愛情都是女方等男方來求愛,成為戀人後女方總是採取順從態度。

1935年上映的《仲夏夜之夢》(A Midsummer Night's Dream)是由威廉·迪亞特爾執導、華納兄弟出品的美國黑白喜劇電影,改編自莎士比亞的同名戲劇。(圖片來源:Disney Plus)

1935年上映的《仲夏夜之夢》(A Midsummer Night's Dream)是由威廉·迪亞特爾執導、華納兄弟出品的美國黑白喜劇電影,改編自莎士比亞的同名戲劇。(圖片來源:Disney Plus)

楊基銓還提到清水出身的他,在公學校時代常到戲院看歌仔戲、布袋戲與電影,印象最深刻的是上海電影《火燒紅蓮寺》,不但辯士講解精彩,演員蝴蝶的演出更是記憶猶新。從小時候看中國武俠片到高校時期看日本武俠片,可以看到觀影品味的轉變。事實上,1930年代喜愛日本武俠片的教養階層不只楊基銓,他的後輩王育德也是一個例子。1924年出生於台南望族的王育德,家人愛看戲,小時候也跟家人到台南放映中國電影的戎館看諸如《火燒紅蓮寺》、《荒江女俠》等中國武俠電影。到了1936年至1940年就讀台南一中時期,已開始到放映日本電影的宮古座看諸如《水戶黃門漫遊記》之類的日本武俠電影。除此之外,1900年出生、兩度赴日求學的葉榮鐘,戰後回憶戰前的觀影經驗時,提到1930年代中期任職於《台灣新民報》期間,常到國際館看電影,「那時候日本電影的現代劇幼稚得可笑,所以絕對不看,西洋片有時看,有時不看,唯獨日本的『劍劇』幾乎每片都看。⋯⋯理由很簡單,因為日本時代劇比較現代劇,更有力量能夠使我緊張,戰慄而暫時『忘卻自己』。」葉榮鐘從個人需求的角度談喜愛的電影類型,這也讓人想起鄭翼宗喜愛看德國電影的理由。鄭翼宗,1913年出生於新竹頗富名望的鄭氏家族,1930年赴日本求學,就讀戰前有著私立醫大御三家之稱的慈惠醫大,在回憶錄裡,他提到在日本讀書時,喜愛看《制服的處女》等德國電影,理由是醫科都要學德文,也因此鄭翼宗戲稱自己是書呆子,連看電影都跟讀書有關。鄭翼宗的例子,也提供教養階層偏愛洋畫的另一個理由。

《穿制服的女孩》(德語:Mädchen in Uniform)是一部德國劇情片,改編自克里斯塔·溫斯洛(Christa Winsloe)的戲劇《昨天與今天》(Gestern und heute),該片至今仍是國際上備受推崇的邪典電影,並廣受影評人讚譽。(圖片來源:Prime Video)

《穿制服的女孩》(德語:Mädchen in Uniform)是一部德國劇情片,改編自克里斯塔·溫斯洛(Christa Winsloe)的戲劇《昨天與今天》(Gestern und heute),該片至今仍是國際上備受推崇的邪典電影,並廣受影評人讚譽。(圖片來源:Prime Video)

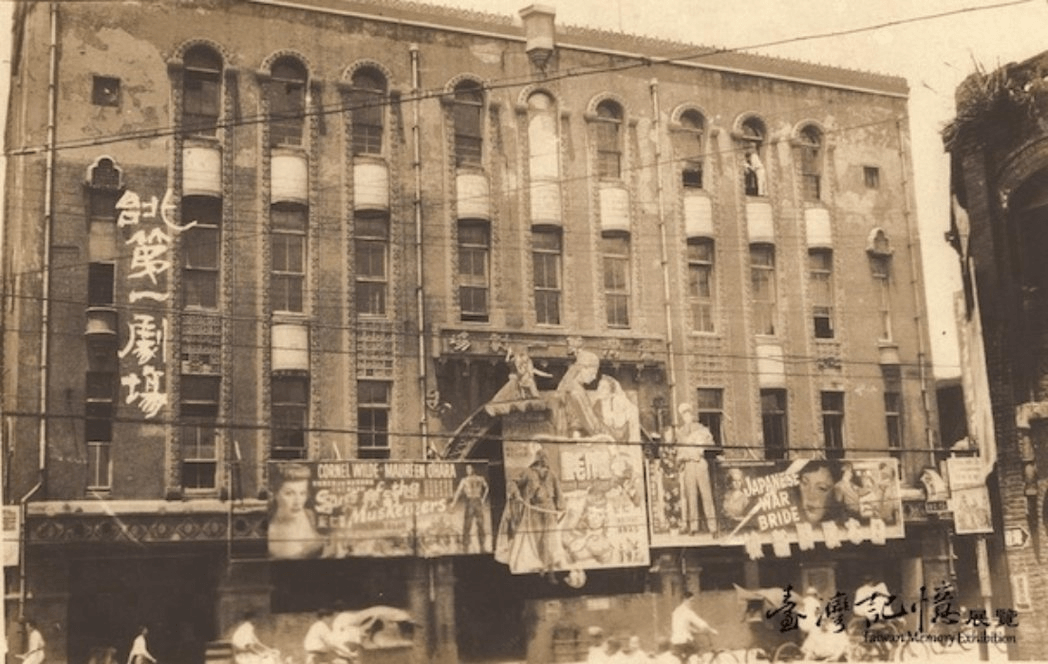

教養階層看日本武俠片的轉變,恰可與第七章〈1920年代中期至1930年代初期的上海電影熱〉當中所提到的新聞記事進行比較。《台灣民報》1928年5月13日的〈中國影戲大盛況 蔣宋結婚的人氣〉,報導新竹地區有人成立電影公司進口上海電影,其中包括蔣宋結婚實況的影片。報導裡記者藉此實況嘲諷同化政策,「在映寫蔣宋結婚的時候,觀眾的抽手喝采之聲,和結婚禮儀的全卷相終始,台灣人物對於中國人物的敬慕,可謂熱烈極了。」從記者報導的視角來看,顯然是援引中國民族主義來對抗日本殖民政府,記者更進一步辛辣地指出,「我們有時看內地人最喜歡的舊劇《忠臣藏》等,當真是枯燥無味,連點興味都沒有。足見民族心理不同,對於趣味娛樂自然不能一樣,同化政策之不可行,於對影戲的嗜好之不同,也是以充分證明其謬誤。」不過,日後的發展卻與《台灣民報》記者所預估的大不相同。除了前述楊基銓與王育德年輕世代或因更熟悉日語與日本歷史之故,喜愛日本武俠片,就連在《台灣新民報》擔任幹部的葉榮鐘也愛看日本武俠片。值得一提的是,葉榮鐘曾留學日本,他看日語的劍劇不成問題,不諳日語的台灣人觀看日本武俠片也仍有其可能性,就是以辯士的台語解說觀看日本武俠片。1927年至1932年在台北讀書的海野幸一,喜愛看電影的他在這4年間到過主要的電影館,甚至也到過大稻埕。最特別的經驗是到位在太平町的第三世界館(今延平北路二段附近)看《新版大岡政談》,第三世界館是古矢正三郎的世界館系列電影館之一,因為在台灣人居多的太平町,電影館自然也是在地化經營,因此出現台灣人辯士用台語講解日本武俠片的有趣情形。

「第三世界館」原名「台灣奇麗馬館」,於1923年成立,1926年更名為「第三世界館」。(圖片來源:國家圖書館)

「第三世界館」原名「台灣奇麗馬館」,於1923年成立,1926年更名為「第三世界館」。(圖片來源:國家圖書館)

日本人海野幸一到各電影館看電影,也看到日本與台灣的文化差異。大約十年之後,台灣人王育德也喜歡到各電影館看電影,自傳裡周遊於不同電影館的這段文字優美,充分展現了台北都會的元素:星期天的話,早上睡到飽才起床,然後悠悠哉哉地外出。先在報紙確認喜愛的電影在那裡上映,然後決定行程。如果電影院在西門町一帶的話,就搭巴士在榮町的菊元百貨下車,走到公會堂,然後在那裡的大餐廳吃一頓五十錢的便餐。⋯⋯如果電影院在大稻埕附近的話,就在菊元百貨前面換車,在大坪町三丁目下車,一嚐山水亭三十錢的割包。看完電影後,在江山樓或圓環吃晚飯。或是在台北城內新公園閒逛,或是到新高堂買書,這都蠻有趣的。不過,漫步在大稻埕喧囂雜亂的台灣人街道中,別有一番樂趣。

文化人的法國電影偏好

前面的討論裡,我們看到台灣年輕世代觀影品味的變化。此外,日治時期還有兩位作家對法國電影情有獨鍾——吳新榮與龍瑛宗。

吳新榮非常喜愛看電影,他會在日記裡記下片名之外,經常還會加以評論。綜觀他的觀影與評論,特別之處有二:一是觀影品味的變化,二是對法國電影的特別喜愛。1935年的日記裡,全年共計看了《乾隆君遊江南》、《桃花泣血記》等4部電影,全數為中國電影。其中,除了對《桃花泣血記》大加讚賞之外,其餘都給予負評。1936年開始,他所看的電影數量開始增加,也轉向日本與歐美電影。他所看的歐美電影當中,又跟引進國別比例大略相符,美國居多數,德國與法國電影較少。但明顯可以看到他對法國電影的喜愛,例如1937年10月23日在宮古座看完《榮光之道》(栄光の道,La Route impériale,1935)與《伍人行》(我等の仲間,They Were Five,1936)後,記下對《伍人行》「不只感激。佛蘭西永久也是好自由之國,文明之地也」的評論、1938年10月24日台南世界館看完《舞蹈會的手冊》(舞踏会の手帖,Life Dances On,1937),寫下:「演員陣容強大的法國電影,都是值得一看的。」更重要的是,他觀影多年後,在1940年6月3日寫下:「法國電影在藝術上與德國電影相比,是較具思想性;而和美國電影的資本性相比,法國電影較具政治性,這一點是令我滿意的。」

La Route Impériale(在此譯作《榮光之道》)是一部由 Marcel L'Herbier 執導的1935年法國電影,結合了浪漫的戲劇和軍事冒險故事。(圖片來源:Télé-Loisirs)

La Route Impériale(在此譯作《榮光之道》)是一部由 Marcel L'Herbier 執導的1935年法國電影,結合了浪漫的戲劇和軍事冒險故事。(圖片來源:Télé-Loisirs)

龍瑛宗的作品裡,也展現了同樣的偏好。龍瑛宗在1937年的成名作〈植有木瓜樹的小鎮〉當中,以恩格斯的《家族、私有財產與國家起源》、魯迅的《阿Q正傳》來勾勒知識分子形象;1941年的〈午前的懸崖〉裡,則是用法國電影。〈午前的懸崖〉透過一對情人殉情的現場,帶出兩個年輕知識分子的對話。〈午前的懸崖〉的主題是青春,其中他以法國電影《美麗的青春》(美しき青春,Hélène,1936)為例,指出法國年輕人青春的抑鬱:「你看過法國電影《美麗的青春》嗎?描寫的是醫科學生的生活。那種青春,一點也不美。是黯淡的青春。⋯⋯法國真是個疲倦的國家。法國之所以戰敗,我相信一定是因為文化疲憊了」;「⋯⋯那部《美麗的青春》還沒有看過,不過以前看過的法國電影,正如你剛所說的,給人一種疲憊的感覺。」《美麗的青春》1940年2月在新世界館與永樂座都有放映紀錄,在這段對話裡,再現的或許是龍瑛宗的觀影經驗。

《Hélène》(在此譯作《美麗的青春》)是一部1936年上映的法國劇情片。(圖片來源:IMDb)

《Hélène》(在此譯作《美麗的青春》)是一部1936年上映的法國劇情片。(圖片來源:IMDb)

吳新榮的評論與龍瑛宗的小說,都是在1940年前後,無獨有偶,台北高校新聞部的刊物《台高》(1937-1940)當中,也出現2篇討論法國電影的專文。1938年,T.D.O生的〈底層〉一文當中,詳盡地介紹了雷諾瓦根據高爾基名著《底層》改編的同名電影。這部獲得法國第一屆路易.德呂克獎(Le Prix Louis-Delluc)的作品,旨在描寫底層生活,在作者看來,這部作品從高爾基原著裡的陰慘進一步昇華到光明,可以說蛻化為法國版的《底層》。1939年,久松忠男的〈法國電影的特殊性〉更是從藝術社會學的觀點,對法國電影的特性進行回顧。在他看來,法國電影的特殊性建立在大眾性的基礎上。所謂的大眾性是指法國長年有自由的風氣,此外,產業結構原是由眾多小資本的公司所組成,而後才有大資本公司興起。在這樣的脈絡下,法國電影可以說是奠基在一般市民階層的基礎上,這與美國電影是由大資本公司所掌握的情形恰好相反。也正因為法國電影有著庶民色彩,電影中常可看到庶民生活的描述,尤其他們的生活並不富裕,但卻帶著希望,《底層》就是一個例子。

《Les Bas-fonds》是一部1936年的法國劇情片,改編自馬克西姆高爾基1902年的同名戲劇。其場景將上層社會和下層階級的生活對比,產生喜劇效果。 圖為兩位主要演員Jean Gabin(尚蓋賓)和Louis Jouvet(路易盧威)。(圖片來源:Télérama)

《Les Bas-fonds》是一部1936年的法國劇情片,改編自馬克西姆高爾基1902年的同名戲劇。其場景將上層社會和下層階級的生活對比,產生喜劇效果。 圖為兩位主要演員Jean Gabin(尚蓋賓)和Louis Jouvet(路易盧威)。(圖片來源:Télérama)

就此延伸來說,法國電影也帶著反都會主義的色彩,久松忠男所說的都會,指的是物質層面的繁榮,法國電影時而也以鄉村生活作為幸福的象徵。這篇文章不只是藝術社會學的分析,可能也是日本與台灣教養階層喜愛法國電影的原因!

本文摘錄自《台灣光與影:日治時期電影史》/ 李政亮 著.黑體文化出版

作者簡介|李政亮

輔大法學士、台大法學碩士、北京大學哲學博士。文化評論者,政大傳播學院兼任助理教授。曾以中國觀察進行系列書寫:《拆哪,我在這樣的中國》(2011,獲36屆金鼎獎)、《中國課》(2012,獲選《亞洲週刊》2012年年度十大好書)、《拆哪,中國的大片時代》(2017,獲選2018年法蘭克福書展台灣館展書)。此外,《從北齋到吉卜力》(2019)則透過相關博物館,敘述日本漫畫與動畫的發展歷史。近年關注焦點轉回日治台灣,在歷史中爬梳電影與殖民現代性之間的關聯。相關文章主要發表於《鳴人堂》、《想想論壇》、《Fa電影欣賞》等。

➤ 訂閱實體雜誌請按此

➤ 單期購買請洽全國各大實體、網路書店

VERSE 深度探討當代文化趨勢,並提供關於音樂、閱讀、電影、飲食的文化觀點,對於當下發生事物提出系統性的詮釋與回應。