文化Culture

從材料出發,以文學為基底:II Design 硬是設計為商業空間賦予迷人詩意

當賣魚的碰上洗車的:《偽魚販指南》林楷倫 ×《洗車人家》姜泰宇

台灣圖書館建築的嶄新時代——解密屏東與台南圖書館新總館

The North Face創辦人湯普金斯:賣掉公司,前往神秘之地

陳珊妮如何重新定義流行音樂的未來?

讀書的人穿牆而入——艾力克.菲耶《巴黎》

池上鄉何以成為東台灣的「真實烏托邦」?

台東縣池上鄉是全台灣自我經營最成功的鄉鎮之一,但,池上是如何成為池上?在地人凝聚共識、作出行動,在新時代中面對新挑戰,也為地方帶來新的可能性與想像。

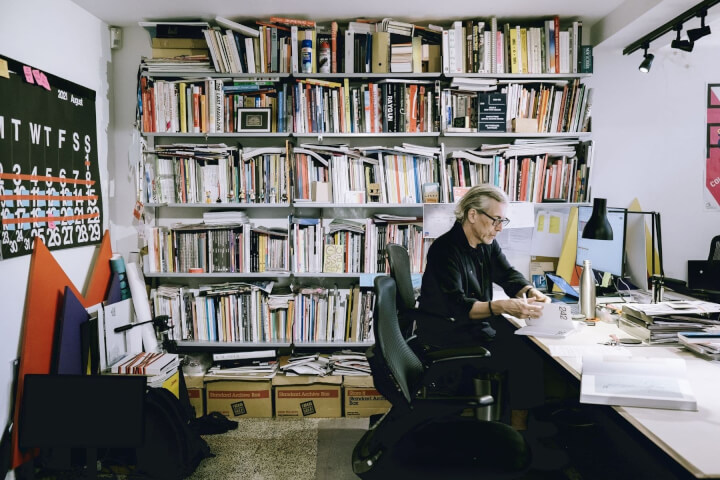

倫敦雜誌專賣店magCulture:建構一個雜誌工作者信任的烏托邦

物外設計:掌握在手中的時代重量,因書寫而完整

HMM ╳ W Glass Project:從 0 到 100 淬煉容納多元的台灣精神

回到身體的原點:蔣勳談《欲愛書》二十年與肉身的孤獨

Promotion

攝影

國家攝影文化中心「攝影之夜-攝影文化沙龍」:跨世代八位攝影師,重新凝視自己創作

Promotion

攝影

國家攝影文化中心「攝影之藝-攝影文化講座」:從多元觀點看見攝影藝術的魅力

劇場表演串連台法之間的連結:法國劇場導演戴米恩.夏多內

法國劇場導演戴米恩.夏多內,攜手台灣演員,將英國劇作家 Dennis Kelly 小說改編為劇場作品《人性交易所》,於2020年搬上台灣國家戲劇院實驗劇場舞台演出,收獲諸多熱烈迴響。

鄭宜農專欄:未來人詞曲課

陳惠婷專欄:YOU ARE WHAT YOU LISTEN TO!

插畫家鄒駿昇:親「綠」而生的浪漫

張惠菁專欄:所有人共同的靈界,比帝國更久長

張惠菁專欄:受傷的神獸在山裡呼吸

不只為過去,更為「未來」創造一種可能性:復刻《民族樂手──陳達和他的歌》專輯

1977年由洪建全基金會出版的唱片《民族樂手——陳達和他的歌》已絕版45年,2022年洪健全基金會計畫復刻這張絕版黑膠唱片。

王盛弘:適合仰望的距離,關於琦君

記憶有水的質地,它完成了我——專訪王盛弘《雪佛》